|

EVG

Гость

|

|

« : 18 Мая 2014, 14:35:22 » |

|

Преподобный Андрей РублевВ серии «Жизнь замечательных людей» вышло пятое издание, исправленное и дополненноеВНОВЬ ВСПОМИНАЮ... Более30 лет прошло со времени выхода в свет первого издания этой книги в серии «Жизнь замечательных людей», для которой она была специально написана. Включая лежащее перед читателем, это уже пятое ее издание в России. Вместе с переводами на иностранные языки общий тираж жизнеописания великого художника Древней Руси составил свыше 500 000 экземпляров – одно из свидетельств широкого интереса к его личности и творчеству на родине и за рубежом. Впервые изданная в 1981 году книга стала итогом восемнадцатилетней работы автора в качестве научного сотрудника в Музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева, расположенного в стенах московского Спасо-Андроникова монастыря. В этой древней обители на берегу реки Яузы монах-иконописец Андрей жил, в 1430 году умер и был похоронен, как считается, в Спасском монастырском соборе, сохранившемся до наших дней. Чтобы понять до конца идейную направленность и пафос этой книги, необходимо рассказать о Музее, в недрах которого она созрела и была написана, поведать об этом удивительном и единственном в своем роде очаге, – по-иному не скажешь, – культурной и духовной жизни Москвы 1950-1970-х годов. Немало необыкновенного и парадоксального, порой похожего на чудо, случалось в его истории с самого дня основания… Начнем с того, что Музей-заповедник имени Андрея Рублева в Андроникове монастыре был основан 10 декабря 1947 года постановлением Совета министров СССР, подписанным тогдашним его Председателем – И.В. Сталиным. Фотокопия машинописного документа с его подписью сначала экспонировалась, а затем многие годы хранилась в музейном архиве. В сталинском тексте постановления монах Андрей назван безо всяких принятых в среде историков культуры эпитетов «великий», или «выдающийся», а просто – «русским художником». Осталось до сих пор загадкой, что стояло за этим, кажется, что сдержанно-нейтральным, определением Рублева. Возможно, осторожность лично поддерживавшего в те годы Церковь и все, что с ней связано, руководителя атеистического по своей идеологии государства. Не исключено также, что назвав художника русским, он воздал ему высшую похвалу и честь как представителю народа, внесшего основной вклад в Великую Победу в недавно окончившейся войне – мысль, неоднократно выcказывавшаяся в те годы Сталиным. Директором новоучрежденного Музея вскоре был назначен Давид Ильич Арсенишвили (1905 – 1963), человек блистательный и легендарный, неуемной деловой энергии, огромного темперамента и личного обаяния, посвятивший недолгую свою жизнь беззаветному служению двум братским православным культурам, родной ему грузинской и русской. Не случайно, его называли в кругу работников музеев профессиональным их учредителем. Режиссер по образованию, ученик Станиславского, создатель Театрального и фактический основатель городского Литературного музея в Тбилиси, автор крупных выставочных проектов в столицах Грузии и России, он весь свой незаурядный организаторский талант посвятит созданию Музея имени Андрея Рублева в Москве[1]. Одна из многочисленных легенд, cвязанных с именем Арсенишвили, повествует об обращении Давида Ильича по поводу дел рублевского Музея лично к Сталину через посредство представителей многочисленной грузинской диаспоры тогдашней Москвы. Говоря об этом светлом, скромном и совершенно бескорыстном человеке, считаю своим долгом ответить на клеветнический выпад, порочащий его доброе имя, появившийся в смутные перестроечные годы в книжонке автора, пользовавшегося весьма скандальной репутацией в профессиональной среде, связанной с изучением и реставрацией древнерусского искусства. В этом наскоро состряпанном опусе с претенциозным названием «Прекрасное – это Родина» (М.: Советская Россия, 1989) безудержно восхваляется собственная деятельность автора и сквозь густую пелену псевдо-патриотической риторики явно проглядывает основная цель его издания – оправдаться в собственных реставрационных ошибках, дорого стоивших русской культуре, и вернуться к обоснованию своих сомнительных концепций, так и не получивших признания в современной науке. На немногих страницах этого опуса целый раздел посвящен сведению личных счетов, с помощью подтасовок и прямой клеветы, с известными деятелями культуры, давно уже умершими и чем-либо не угодившими автору. Первым из них назван Арсенишвили, который якобы «попал в Москву по протекции Берии, руководствовавшегося едва ли не главной целью – дискредитировать русскую культуру и науку». «Арсенишвили, – продолжает свое вранье автор опуса, – наделенный неограниченной властью самозванец и могущественный диктатор, стал расправляться с честными русскими учеными, дерзавшими заниматься исследованием творчества Андрея Рублева, что он считал почему-то своей «епархией». Правда же состоит в том, что «разрушитель русской культуры», Давид Ильич, в тесном сотрудничестве с виднейшими ее представителями, самозабвенно и не жалея сил, в условиях послевоенной разрухи успешно осуществлял многотрудное дело создания практически на пустом месте своеобразного и замечательного музея. Мнимый «бериевский агент», не получив в столице никакой жилплощади, ютился на территории Андроникова монастыря в одной из позднейших пристроек к древнему Спасскому собору. Ночью рабочий кабинет служил ему спальней, где он и почивал на собственном письменном столе, пока не приобрел раскладушку. Одинокий и неприхотливый в быту, тут же готовил он нехитрую еду на электрической плитке. По рассказам очевидцев, в день своей нищенской музейной зарплаты «наделенный могущественной властью диктатор» Давид Ильич покупал подсолнечное масло и другие недорогие продукты, чтобы посильно поддержать жившего в Москве больного родственника…. Возвращаясь к клеветническому опусу, марающему чистый облик этого бескорыстнейшего и скромнейшего человека, не хочу даже называть фамилии его автора – дожившей до глубокой старости женщины, ныне уже давно покойной. Cуди ее Бог! Тем более, что она сама с наивной откровенностью указывает на причину своего злословия в адрес Арсенишвили, за сорок лет до того выступившего с отрицательным отзывом на защите ее провалившейся кандидатской диссертации. Воистину, перефразируя народную русскую поговорку, «Наш Кузьма врет со зла». Я прошу прощения у читателей за это невольное отступление, но сейчас все меньше остается в живых людей, способных ответить на клеветнические измышления, насколько мне известно, так и оставшиеся не опровергнутыми, по отношению к человеку, благодарную память о котором хранит уже не одно поколение российских и грузинских музейщиков. И еще… Для меня долго оставалось загадкой, почему все же имя Арсенишвили в легендах о нем постоянно связывалось с именами могущественного министра госбезопасности Берии и даже самого «вождя народов». Однажды я обратился с этим вопросом к старейшему научному сотруднику рублевского Музея Ирине Александровне Ивановой (1924 – 2005), многие годы работавшей под руководством Давида Ильича и дружившей с ним. От нее-то и услышал рассказ, проливающий свет на эту загадку. Оказалось все до смешного просто и обыденно: односельчанин и друг детства Арсенишвили (он был родом из Менгрелии) и, кажется, родственник Берии, жил в Москве и служил у того поваром. Он-то и оказался связующим звеном между скромным директором Музея и первыми лицами государства. Судя по всему, то была чисто грузинская связь земляков, по доброй и древней народной традиции обязанных поддерживать друг друга – Давид обратился с просьбой к Гиви или Гоги, переадресовавшему ее Лаврентию, а тот – самому Сосо, который, и распорядился исполнить просимое… Сейчас личности и Берии, и Сталина в сознании последующих поколений сильно демонизированы, но кто решится бросить камень в бескорыстнейшего Давида Ильича Арсенишвили, никогда ничего не просившего для себя лично, который мог использовать эту опосредствованную связь с двумя крупнейшими государственными деятелями страны при решении многотрудных проблем Музея? Эта история лишний раз свидетельствует о личных и деловых качествах Давида Ильича. Из того же источника известно: когда, уже после смерти Сталина состоялось или готовилось постановление о закрытии Музея имени Андрея Рублева, Арсенишвили, одному ему ведомыми путями, добился приема у тогдашнего главного партийного идеолога, члена Политбюро ЦК КПСС М.А. Суслова и настоял на его отмене. И.А. Иванова, присутствовавшая при их встрече, вспоминала вдохновенную речь Давида Ильича о значении и перспективах Музея, в итоге определившую дальнейшую его судьбу... В 1951 году заместителем директора музея по науке стала искусствовед Наталья Алексеевна Дёмина (1902 – 1990) – не менее яркий энтузиаст музейного дела, тончайший знаток и исследователь творчества Андрея Рублева, автор классической монографии о его «Троице» и других замечательных работ, положившая здесь основание серьезной научной традиции[2]. Арсенишвили и Дёмина сумели объединить вокруг музейного дела большую группу лиц – ученых, журналистов, художников, писателей и просто любителей и почитателей отечественной старины, cтавших верными друзьями рублевского Музея, соучастниками во многих его начинаниях и деятельными защитниками в трудные для него времена. Среди них – искусствоведы, с мировыми именами – действительный член Российской Академии художеств, заслуженный деятель искусств РСФСР профессор М.В. Алпатов и профессор В.Н. Лазарев, народный художник СССР П.Д. Корин, известный советский писатель И.Г. Эренбург и многие другие. До конца своей долгой жизни неизменно поддерживал Музей выдающийся ученый – историк древнерусской литературы академик Д.С. Лихачев (1906 – 1999). Многие годы спустя Дмитрий Сергеевич напишет блестящее по форме и глубокое по содержанию предисловие к моему «Рублеву», способствовавшее в то непростое, как теперь принято говорить, «идеологическое» время, благополучному выходу в свет этой книги. Все эти люди, и знаменитые, и мало кому известные, вместе составляли значительную общественную силу, без поддержки которой, по всеобщему признанию, Музею вряд ли бы удалось встать на ноги. Для широкого посетителя Музей распахнул свои двери тринадцать лет спустя после его основания, в сентябрьские дни 1960 года, объявленного решением ЮНЕСКО «годом Рублева», когда во всем мире отмечался юбилей – 600 лет со дня рождения художника. С инициативой проведения этого празднования, по предложению Арсенишвили, выступил член Всемирного Совета мира писатель Илья Григорьевич Эренбург (1891 – 1967), согласно собственным воспоминаниям, поддержанный в этом начинании многими известными деятелями мировой культуры самых разных творческих устремлений – от выдающегося мексиканского художника Давида Альфаро Сикейроса до классика немецкой пролетарской литературы Анны Зегерс. Символом и смысловым центром юбилейных торжеств стала прославленная рублевская «Троица» как наиболее глубокое и художественно совершенное в мировом искусстве выражение идеи единства, согласия, мира и жертвенной любви во имя человека. Этому событию предшествовала огромная и многообразная работа по реставрации архитектурного ансамбля Андроникова монаcтыря, собиранию ценнейшей коллекции произведений древнерусского искусства XV – XVII веков, созданию, для экспонирования в залах Музея, копий рублевских фресок в Успенском соборе города Владимира, организации реставрационных мастерских темперной живописи, состоявшей из ведущих тогдашних мастеров России в этой области. На работу в Музей я поступил в 1963 году, через три года после его открытия, окончив филологический факультет МГУ, по рекомендации своего университетского научного руководителя – действительного члена Академии наук УССР Николая Калинниковича Гудзия (1887 – 1965). Под его руководством, как и несколько раньше в семинаре профессора Вячеслава Федоровича. Ржиги (1883 – 1960), делал я первые с шаги в изучении литературно-художественных связей Древней Руси (в Музее эти занятия, в частности, выльются в научные доклады и публикации статей, посвященных синтезу изображения, слова и церковной музыки в русской иконе, а также найдут воплощение в ряде спецкурсов на эту и близкие темы, прочитанных в 1970-х – начале 1980-х годов для студентов филологического, а затем искусствоведческого отделения исторического факультета МГУ). Музей, с его великолепной библиотекой редчайших изданий по христианскому искусству и разным вопросам богословия, наряду со многим прочим, собирал и хранил каждую книгу, каждую статью, каждую поэтическую или прозаическую строку, написанную о Рублеве – от первого печатного о нем упоминания в 1646 году до изданий последних лет, российских и зарубежных. Был здесь и небольшой, но ценный фонд “самиздатских” статей о художнике, по той или иной причине не опубликованных, главным образом, авторов из духовенства.

|

|

|

|

« Последнее редактирование: 11 Сентября 2025, 09:34:21 от Александр Васильевич »

|

Записан

Записан

|

|

|

|

|

EVG

Гость

|

|

« Ответ #1 : 18 Мая 2014, 14:36:07 » |

|

(продолжение)

За пятнадцать лет, предшествовавших началу работы над книгой, немало было прочитано циклов лекций об Андрее Рублеве, много накопилось высказанных и невысказанных о нем мыслей... На музейные экскурсии и лекции, посвященные русской иконе, москвичи сбегались тогда толпами. В этом интересе у многих явно чувствовалась, без преувеличения, жажда услышать слово правды о Церкви, ее культуре, о ее значении в жизни общества, о чем узнать было тогда практически негде. Некоторые из посетителей, теперь в это трудно поверить, и о смысле евангельских событий впервые узнавали из экспликаций в музейных залах. Мы, немногочисленные музейные сотрудники, едва ли не лучше других знали, чего ищут люди, что ждут они от нас, и старались соответствовать их ожиданиям. К тому времени многие из нас были воцерковленно православными, некоторые пришли к вере через серьезное изучение иконы. Все это придавало нашей работе определенную направленность, которую музейные недруги из профессионально-атеистических кругов считали религиозной пропагандой «на материале древнерусского искусства». По-своему они были правы. Но до поры до времени нас терпели как неизбежное зло – Музей был во многом “на экспорт”. Сюда было принято приводить иностранных посетителей – крупные государственные деятели и генеральные секретари коммунистических партий зарубежных стран, жены президентов с “первыми леди” страны, громкие по именам люди культуры и искусства Запада, высшие церковные иерархи, российские и зарубежные. Для них нашего атеизма не требовалось, тем более что некоторые из музейных посетителей, вроде большого почитателя древнерусского художника Дионисия – французского писателя-экзистенциалиста Жана-Поля Сартра, и сами были отъявленными атеистами.

Существенной частью работы небольшого, но дружного тогда коллектива музейщиков-рублевцев (так нас называли в профессиональной среде) были целенаправленные экспедиции в разные области России в поисках древних икон, гибнувших и расхищавшихся из закрытых церквей. Наши экспедиции нередко заканчивались сенсационными находками ценнейших произведений XV – XVII вв. Этим увлекательным поискам, путешествиям по дальним и ближним «градам и весям», в которых пришлось лично принять участие, находкам, существенно обогатившим историю русского искусства, посвящена моя книжка очерков-воспоминаний[3]. Особенно плодотворной оказалась экспедиционная работа на исторической территории древнего Тверского княжества (современная Калининская область), окончательно утвердившая в искусствоведческой науке понятие об особом направлении в древнерусском искусстве – Тверской школе живописи[4]. Другой и не менее важной оставляющей наших «трудов и дней» было исследование постоянно растущей музейной коллекции.

Среди многочисленных друзей Музея был один молодой человек, студент-филолог МГУ, регулярно посещавший наши лекции и по знакомству допускавшийся «во святая святых» – музейные фонды. Ныне – доктор филологических наук и профессор, Виктор Мирославович Гуминский напишет интересные воспоминания о работавших здесь людях и о музейной атмосфере тех лет[5].

О том же рассказ непосредственного участника событий. Повествуя о проходивших здесь интереснейших тематических выставках и серьезных научных конференциях, старший научный сотрудник Музея Лилия Михайловна Евсеева, в частности, вспоминает: «Экскурсии, проводимые в те годы для всех желающих по воскресеньям в одно и то же время, собирали толпы, которые вытягивались при переходе в новый раздел экспозиции непрерывным потоком – от одного здания Андроникова монастыря к другому… Приходили люди разных занятий и разного мировоззрения. Привлекало их многое: и сведения по русской истории, и формальная необычность древнерусского искусства, и его глубинное содержание, неведомое многим. Нередко в толпе посетителей оказывались священнослужители, которые с уважением отзывались об услышанном. В серьезности и ясности произносимы перед публикой слов сотрудники музея не шли ни на какие компромиссы и, как ни странно, воинственное атеистическое начальство стушевывалось и отступало. Бесспорно, в эти годы музеем воспитывалось и уважение к религии – и для многих, как позднее оказалось, это было началом пути к вере. Главная сила убеждения принадлежала, конечно, самой иконе»[6].

В этих воспоминаниях – всё правда, но не вся правда... «Атеистическое начальство» отнюдь не всегда «стушевывалось», но время от времени переходило в наступление, пытаясь творить Музею мелкие и крупные пакости. Хорошо помню попытку в первой половине 1960-х годов закрыть его, превратив в запасник икон при Третьяковской галерее. Нелепая эта инициатива исходила от наших «соседей» – московского городского Дома научного атеизма (был и такой, располагавшийся неподалеку, на улице Радищева на Таганке). Это нападение было «отбито» благодаря вмешательству влиятельных друзей Музея. Хотелось бы напомнить также историю, случившуюся в самом начале 1970-х годов. Тогда вместе с автором процитированных воспоминаний мы написали и издали, сначала на английском, немецком и французском языках, а затем по-русски, первый путеводитель по рублевскому Музею[7]. При всей осторожности формулировок, книжка, была написана честно, принципиально без всяких, тогда обязательных, атеистических «экивоков». Когда тем же авторам было предложено подготовить большой альбом икон с подробными к ним комментариями, готовящееся издание было запрещено звонком в редакцию из московского горкома партии. По странной случайности мне врезалась в память фамилия звонившего партийного чиновника, весьма, впрочем, выразительная, – Белоногов.

Еще один подобный случай кажется теперь почти комическим, но тогда… Дело в том, что Горлитом (московское городское отделение цензуры) была запрещена уже напечатанная музейная афиша по той причине, что в помещенной на ней репродукции с иконы было замечено изображение креста на облачении святого. В постановлении цензуры запрещалась расклейка афиши по городу, но ничего не говорилось о ее распространении другими способами. Поэтому мы с чистой совестью и на вполне «законных основаниях» весь ее тираж (если мне не изменяет память, – 500 экземпляров) раздали посетителям. Каждый из них покидал Музей, осчастливленный подарком – многоцветным изображением чуда из жития святителя Николая, спасающего корабельщиков во время бури на море. Каждый такой подарок неизменно сопровождался рассказом музейных сотрудников о глупости и трусости посрамленной таким образом «крестобоязливой» советской цензуры.

С тех пор выросло целое поколение, которому не поверить, как трудно и рискованно было высказать в те годы, особенно печатно, слово правды обо всем, что связано с Православием, из-за десятилетиями поддерживавшегося в идеологии советского общества малограмотного, но от этого не менее общеобязательного и принудительного антинаучного атеизма. Изучая это явление, современные исследователи отмечают особое внимание и те значительные средства, которые выделялись государством на атеистические разработки ряда научно-исследовательских институтов, на содержание специально обученных вузовских преподавателей и лекторов общества «Знание», «Домов атеизма», на публикацию многочисленных «обличительных» дешевых пропагандистcких антирелигиозных изданий, включая тогдашний журнал «Наука и религия».

Во всех этих усилиях был явный «перебор», хорошо понятный многим. В те годы прославился мой университетский приятель – сотрудник Дмитровского краеведческого музея Рома Хохлов, заявивший в одном из своих интервью: «Если Бог есть, то борьба с ним безнадежна, если же Бога нет, зачем столько народу против него борется».

Шум, поднятый на страницах упомянутого журнала по поводу этой остроумной шутки, свидетельствовал о страхе целой армии записных атеистов за свои теплые места (их страх был напрасным – с перестройкой многие из них обернулись в «специалистов-консультантов по вопросам Православия», а один из этих оборотней, еще недавно изгалявшийся над религиозными взглядами А.И. Солженицына, даже выступил инициатором учреждения в России христианско-демократической» партии).

То были затянувшиеся на многие годы непосредственные рецидивы печально известного так называемого «хрущевского» гонения на Церковь 1958 – 1963 годов, когда по личной злой и преступной воле тогдашнего партийного лидера в стране были закрыты почти все и без того немногочисленные монастыри и около двенадцати тысяч действующих православных храмов, примерно половина из имевшихся в наличии. Остальные предполагалось «ликвидировать» в ближайшее время. С самого начала эта кампания была ознаменована шельмованием в печати духовенства, бесцеремонными провокациями и грубым давлением на представителей высшей церковной иерархии. Осужденный впоследствии волюнтаристский официальный лозунг «Партия торжеcтвенно обещает, что уже это поколение советских людей будет жить при коммунизме» предполагал отсутствие при этом самом надуманном коммунизме «религиозных предрассудков».

В полицейской слежке и преследованиях верующих, особенно из творческой интеллигенции, тогда и во все последующие годы вплоть до начала перестройки, принимали деятельное участие соответствующие структуры КГБ, что также отмечалось в позднейших исследованиях историков и хорошо известно автору этих строк по собственному опыту. Под негласным давлением этой организации я вынужден был уйти из Музея осенью 1981 года – через несколько месяцев после выхода в свет первого издания этой книги и на девятнадцатом году плодотворной работы. Ставшее крылатым определение А.И. Cолженицына нашей страны как государства, где «слово «бог» пишется с маленькой буквы, а КГБ с трех больших», лучше всего передает тогдашнее печальное положение вещей.

Предложение написать книгу о Рублеве для серии «Жизнь замечательных людей» я неожиданно получил в 1978 году от своего друга – писателя Юрия Михайловича Лощица, работавшего здесь в должности редактора. Я сразу же согласился на это предложение, тем более, что серия «ЖЗЛ» уже отличилась публикацией в 1960 году темноватой книжки на эту тему, где популярно объяснялось доверчивому читателю, что «церковники» ненавидели и гнали иконописца Андрея за его свободолюбивое и не вмещавшееся в каноны творчество, чем ловкий, из журналистов, автор (то было время хрущевского гонения на Церковь) объяснял малое количество дошедших до нас сведений о художнике – все те же пресловутые «церковники» просто напросто изымали всякое о нем упоминание из текстов житий и летописей...

Утвердить тему книги у высокого начальства (для издательства «Молодая гвардия» тогда это был ЦК ВЛКСМ) оказалось делом совсем нелегким. Идея создания биографии великого русского художника была поддержана группой писателей–публицистов патриотического направления: Михаилом Петровичем Лобановым, Вадимом Валерьяновичем Кожиновым и, в первую очередь, Юрием Ивановичем Селезневым – тогдашним заведующим редакцией серии «ЖЗЛ». О них – мои благодарные воспоминания[8].

Подписав договор с издательством, я поехал за благословением для написания книги в Троице-Сергиеву лавру – место вдохновенных трудов Андрея Рублева, где была создана знаменитая его «Троица»… До конца своих дней буду помнить тот жаркий летний день, синеву небес над золотыми лаврскими куполами и в полусумраке монашеской кельи – согбенного седовласого старца – проживавшего здесь на покое любимого и почитавшегося лаврской братией бывшего архиепископа Новгородского и Старорусского Сергия (Голубцова). Владыка Сергий (1906 – 1982) – сын дореволюционного профессора литургики и церковной археологии Московской Духовной академии Александра Петровича Голубцова (1860 – 1911), был человеком высочайшей культуры и самых разнообразных дарований. Художник, иконописец, реставратор, исследователь древнерусского искусства – автор диссертации «Способы воплощения богословских идей в творчестве преподобного Андрея Рублева» и других работ, он отличался истинно монашеской, почти детской простотой и глубоким смирением. Наша неторопливая беседа при тихом свете лампад, теплившихся перед иконами, собственноручно написанными Владыкой, была посвящена загадочным страницам биографии Рублева и касалась вопроса, где и когда преподобный Андрей мог принять монашеский постриг. (Об интересной на сей счет гипотезе Владыки Сергия я написал в этой книге, сославшись на мнение «одного из старейших исследователей творчества Рублева Павла Александровича Голубцова», назвав его мирское, светское имя – употребить в данном случае слово «архиепископ» в те годы было совершенно немыслимо по цензурным соображениям).

Твердым и, верю, что действенным, оказалось его благословение на эту книгу, обусловившее ее счастливую издательскую судьбу – пять изданий в России и, в переводах на иностранные языки, в семи странах Восточной и Западной Европы. В глубоком поклоне благодарно склоняю голову перед могилой Владыки Сергия у стен Святодуховской церкви Троице-Сергиевой лавры.

Мои взаимоотношения с редакцией «ЖЗЛ» начались с одного недоразумения, к счастью, быстро разрешившегося. Суть наших разногласий заключалась в следующем: сначала Юрий Иванович Селезнев считал, что предполагаемое издание должно быть поделено две части. Поскольку сведений о древнерусских художниках, по его мнению, сохранилось немного, то первая половина книги должна быть посвящена Рублеву, вторая – другому великому художнику Древней Руси Дионисию. Причем в авторы последней Юрий Иванович предполагал пригласить Василия Ивановича Белова. Привлечь к этой работе замечательного русского писателя, было его собственной идеей и заветной мечтой. Когда-то давно они побывали вместе с Беловым в Ферапонтове, и Василий Иванович запомнился Селезневу своей образованностью – он хорошо знал и подробно пояснял сюжеты росписей Дионисия. Не ведая обо всем этом, я, не обинуясь, прямо назвал идею такого «сдвоенного» издания совершенно неудачной. Во-первых, для того и другого «героя» вполне достаточно материала на целую книгу, если это будет повествование о жизни России тех времен – об исторических событиях, которые вместе со своей страной пережил каждый из художников, в частности, о событиях чисто церковных, кои непосредственным образом не могли их не касаться как носителей «святого ремесла» и «творцов святыни».

Встречу же «под одной обложкой» двух таких разных авторов я прямо назвал «взаимным убийством». Моя неизбежно суховатая «интеллектуальная» проза, со всей полнотой научного багажа рассматривающая различные версии и концепции, относящиеся к рублевской биографии, датировкам его работ и т.д., столкнется с лирической стихией дивного языка Белова, которым будет написан очерк о Дионисии, где, к тому же, многое и многое, в частности, сложные проблемы, доступные лишь профессионалам и существенно важные для написания серьезной биографии этого художника, останутся за границами повествования.

Эту мою мысль в процессе обсуждения будущего издания поддержал В.В. Кожинов, сославшись не только на нежелательное разностилье и научную «разновесомость» его частей, но и на опыт выходившей когда-то в «ЖЗЛ» «двойной» книги о протопопе Аввакуме и Симеоне Полоцком – при неизбежно уменьшенном листаже оба автора вынуждены были сильно «сократиться» в описании важнейших биографических событий или просто их опустить. Эти аргументы оказались решающими…

В беседах с Юрием Ивановичем Селезневым я честно предупреждал, что книга, при возможных определенных компромиссах в форме и степени откровенности подачи материала, принципиально должна быть повествованием не просто о художнике, но о православном монахе и иконописце, жившем в православной стране во времена, когда православная вера была основной вехой жизненных путей отдельного человека и судеб всего народа. Для меня это было принципиальное условие, другие варианты были просто лишены смысла. На это Юрий Иванович, хотя и в шуточной форме, дал мне один серьезный совет, впоследствии очень пригодившийся в работе над книгой. К тому времени мы, быстро подружившись, перешли уже «на ты», и Юра сказал: «Ты пиши свободно, что хочешь и как хочешь …». И добавил, посмеиваясь и пощелкивая гигантского размера редакторскими ножницами для разрезания корректурных листов: «А мы тебе кое-что отрежем. И хорошо, если это будет нос или уши, а не…». Тут была названа часть тела, потеря которой более ощутима для мужского достоинства…

Скажу со всей ответственностью, что обещанного надо мной «обрезания» со стороны реакции так и не последовало – кроме двух-трех цитат – ссылок на авторитеты, «прикрывавших» наиболее идеологически уязвимые места, и одной нейтрального содержания вставки в несколько строк, других редакторских вмешательств в свой текст не припоминаю. С другой стороны, и мною были соблюдены некоторые «правила игры» употреблением местами выражений «средневековое мировоззрение» или «страны восточно-европейской религиозной традиции» и т.п. Однако эти предосторожности, как показали дальнейшие события, скрыть подлинное содержание книги от бдительного «атеистического ока» так и не помогли. Книга вышла в свет под названием «Рублев» – в «ЖЗЛ» строго соблюдался принцип называть героев повествования лишь «по фамилии» и без упоминания имени.

То обстоятельство, что весь ее 100-тысячный тираж разошелся буквально за несколько дней, о ее действительном читательском ее успехе вовсе не свидетельствовало. Известно было, что такая судьба ждала едва ли не все издания «ЖЗЛ» – большинство читателей приобретало книги этой серии по доверию к их качеству, гарантирующему серьезное и интересное чтение, а многие просто были коллекционерами – покупали их и, не прочитав, ставили на полку.

Однако скоро, одна за другой, стали появляться печати первые положительные и теплые по тону рецензии на «Рублева» – в газете «Литературная Россия», журналах «Москва», «Литературное обозрение», «Волга», «Литературная учеба»… Но меня больше всего интересовало и, признаюсь, тревожило мнение о книге человека, которого я почитал и почитаю высшим для себя авторитетом – жившего в Париже выдающегося богослова XX века в области иконописания и замечательного современного художника-иконописца Леонида Александровича Успенского (1902 – 1987). И хотя мы с Успенским были в многолетних дружеских отношениях, я хорошо знал о его принципиально нелицеприятных и строгих критических оценках всего, что написано об иконе. И был, без преувеличения, счастлив, когда получил отзыв Леонида Александровича, что ничего подобного на эту тему не было написано, что мой «Рублев» произвел сенсацию среди русских Парижа и в знакомых ему семьях книгу, собираясь, читают вслух.

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

|

EVG

Гость

|

|

« Ответ #2 : 18 Мая 2014, 14:38:02 » |

|

(продолжение)

Надежду на то, что мною написано нечто путное, а главное, нужное людям, подкрепляла бешеная на нее реакция последовавшая со стороны отечественных атеистических кругов. Вот как вспоминает о событиях того времени инициатор издания и первый его редактор Юрий Михайлович Лощиц: «Выход в свет сергеевского «Рублева», помню, становился для издательства «Молодая гвардия» событием своего рода рубежным. Пусть и «Бог» по привычке, ещё велено было печатать с маленькой буквы, пусть во время подготовки книги автору и редактору дважды пришлось сокращать количество иллюстраций (вместо трёх первоначально подготовленных шестнадцатистраничных фототетрадей в итоге, «чтобы не слишком раздражать недоброжелателей издательства, уцелела одна), а всё равно общая радость была велика. Вот она, наконец, книга о художнике-христианине, в которой подлинный смысл его великих образов обозначен открыто, твёрдо, без лукавых умолчаний, без эстетской сосредоточенности на одних лишь «совершенных пропорциях» да «тонких цветовых рефлексах». Когда раздались извне издательства первые громкие хвалы «Рублеву», начальство приободрилось и заключило с автором договор на работу о Дионисии, следующем по значению и времени великом художнике Древней Руси. Сергеев бодро и пылко принялся за новый труд для той же биографической серии, благо житейского материала о Дионисии сохранилось не в пример больше, чем о его гениальном предшественнике. Но не зря гласит древнерусское присловье – «нет радости без печали». Будто с цепи сорвавшись, журнал «Наука и религия», верный заветам воинствующего атеизма, вдруг учинил (да ещё в трёх номерах подряд) подлинную расправу над книгой Сергеева. Сочинитель хлёстко-рыхлого словесного извержения, журналист по фамилии, кажется, Шамаро, узрел в ней неприкрытую идеологическую диверсию, покушение на устои «единственного верного» научного мировоззрения, идеализацию патриархальщины, «заигрывание с боженькой» и прочие порочные проступки. Получалось так: сам-то Рублёв – художник, конечно, достойный, но зачем же в наш век научно-технического прогресса отдавать, как это сделали в ЖЗЛ, его непростое наследие в корыстные руки невежественных церковников? Хотя никаких изъянов в научной аргументации книги журналист выловить так и не смог, но шуму-то поднял, шуму… Под эту сумятицу, во избежание ещё пущих укоризн откуда-нибудь сверху, издатели извещают Сергеева, что договор на его книгу о Дионисии вынуждены аннулировать. Кто ж знал, что всего через шесть лет преподобный Андрей Рублёв будет, по случаю Тысячелетия Крещения Руси, торжественно причислен к лику святых. И что не самым последним обоснованием для такого определения канонизационной комиссии станет факт существования современной, научно и художественно достоверной биографической книги «Рублев» в серии «ЖЗЛ»[9]

Из упомянутой злополучной рецензии мне запомнился гневный упрек ее автора в том, что моя книга больше похожа на учебник богословия – лестно, конечно, но – у страха глаза велики – сильно преувеличено. На самом деле, речь шла о некоторых элементарных сведениях историко-церковного содержания, необходимых для понимания тех или иных аспектов рублевского творчества. Удивил и возмутил автор рецензии своим презрительным отношением к преподобному Сергию Радонежскому. На мое утверждение о влиянии его богословских идей и исихастской молитвенной практики на творчество Андрея Рублева – мысль общепринятая в науке – горе-рецензент нагло назвал великого русского святого «кислой капустой»: «как, дескать, кислая капуста может влиять на культуру?». Отношение автора собственно к кислой капусте не совсем понятно – согласно опубликованным воспоминаниям рецензента, он пропивал иудины свои гонорары у Рогожской заставы – во второразрядном ресторане «Золотой Рожок», где изрядно попахивало этим исконным национальным продуктом (Любопытен я знать, как теперь трактует образ преподобного Сергия дочь рецензента – проректор по внешним связям Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и как в данном случае обстоит дело с пресловутой «преемственностью поколений»?).

Между тем, несмотря попытку дискредитировать книгу, она зажила своей оказавшейся долгой жизнью. Вскоре была замечена читателями и в короткий срок попала в разряд дефицитных. В 1983 году, во время поездки для встречи с читателями на нижегородской земле, с удивлением услышал я рассказ милой девушки – секретаря Горьковского обкома комсомола, об истории, обсуждавшейся в ЦК ВЛКСМ: в городе Смоленске или в Смоленской области была арестована группа предприимчивой молодежи; наладившая производство на казенном оборудовании (что, собственно, и вменялось им в вину) копий с моего уже разошедшегося «Рублева», продававшихся ими по сходной цене всем желающим. Бедолаги отсидели свои полученные за это благое деяние сроки – дай Бог им здоровья, если еще живы. А много лет спустя признался мне один молодой игумен, тогда – настоятель московского подворья Троице-Сергиевой лавры, а ныне – митрополит Саратовский и Вольский Лонгин (Корчагин), что в юные годы эта книга послужила для него, студента – филолога Абхазского университета, началом пути к вере – дорогое для меня признание и предмет моей особой гордости.

Летом 1982 года я неожиданно получил письмо из Монреаля от известного художника русского Зарубежья Евгения Евгеньевича Климова (1901 – 1990), который писал: «Многоуважаемый Валерий Николаевич! Примите мой сердечный привет из далекой Канады и глубокую благодарность за Вашу прекрасную книгу «Рублев», только недавно полученную мною и с огромным интересом прочитанную. Спасибо за подробное объяснение житейской канвы Рублева и за обстоятельные толкования его работ… Если вы пожелаете, я удовольствием могу прислать Вам копию моей статьи о Рублеве. Примите уверения в совершенном почтении…»[10].

А на следующий год диктор Всесоюзного радио Лора Еремина записала аудиоверсию «Рублева»– четыре с половиной часа корректно-строгого вдумчивого чтения, безо всяких актерских «эффектов»[11].

В 1984 году в судьбе книги произошло событие, которое и обрадовало, и, по правде говоря, поначалу встревожило. Стороной я узнал, что на Западе опубликовано эссе А.И. Солженицына, посвященное критическому разбору фильма Тарковского «Андрей Рублев», в котором писатель-изгнанник использовал для обоснования своих аргументов мою книгу на ту же тему. Последнее обстоятельство и показалось мне небезопасным – к тому времени я давно уже находился, употребляя тогдашний жаргон, «под колпаком у конторы», и гэбэшники дергали меня, почему-то подозревая в передаче Солженицыну фотографии иконы, с которой была отпечатана открытка с текстом его знаменитой лагерной «Молитвы» на обороте, и даже показали мне однажды эту открытку, допытываясь, каким путем изображение могло попасть на Запад. Я ответил ссылкой на возможности хорошо им знакомой современной шпионской техники, позволяющей снимать любое изображение «из пуговицы»...

И теперь скажу, как на духу: ничего подобного я никогда не передавал, хотя и знал, кто это сделал. И вообще никаких контактов с опальным писателем, несмотря на наличие общих знакомых, не поддерживал, отчасти, признаюсь честно, «страха ради иудейска», отчасти – по несовпадению церковных позиций – из-за его резко отрицательного и, на мой взгляд, тенденциозно-политизированного отношения к Московской патриархии.

Причиной же упомянутого подозрения со стороны «наших доблестных органов» стал их элементарный непрофессионализм. На крамольной открытке была воспроизведена икона XVI века «Спас в Силах», происходящая из села Новоселка-Зюзиных Ростовского района Ярославской области, хранящаяся в Третьяковской галерее, а я занимался изучением и опубликовал икону той же иконографии – похожую, но совершенно другую. Однако туповатые гэбэшные, как их называли, «искусствоведы в штатском» не осилили самостоятельно отличить одно произведение от другого.

Между тем, я получил, с оказией из Парижа, номер с солженицынской статьей[12]. Читая ее, легко узнавал заветные свои мысли, местами выраженные в тех же формулировках: об особом значении в творчестве художника его монашества исихастской школы преподобного Сергия Радонежского, об индивидуальных свойствах произведений его «святого ремесла», исполненных покоя, созерцательной тишины и гармонии, о светлой, несмотря на тяжелейшие исторические обстоятельства, эпохе духовного и культурного подъема на Руси, которые пришлись на годы его жизни. Здесь же повторялось заимствованное из книги упоминание о работе «дружин» художников рублевского круга… Безусловно, это была вовсе не компиляция, но живое и творческое использование фактического материала.

При этом Александр Исаевич, спасибо ему, ни разу не упомянул ни названия книги, ни моей фамилии – старый зэк и великий конспиратор, он явно понимал, какими неприятностями это может для меня обернуться

До сих пор не знаю, кто из моих общих с Солженицыным знакомых «навел» его на «Рублева» Не была ли это Ламара Андреевна Капанадзе – сестра моего университетского друга Вали – тайная хранительница рукописей «Исаича» в годы его жизни в России? Она проживала на Самотеке, в квартире своего покойного отчима, служившего некогда шофером в Смерше, и считавшейся поэтому безопасной для конспирации (хорошо помню тесную ее кухоньку и антресоли на ней, за фанерными стенками которых был спрятан «весь Солженицын»). Но больше подозреваю Анастасию Борисовну Дурову. Сотрудница французского посольства в столице России, она в свое время сыграла ключевую роль в передаче на Запад его произведений[13]. Многие годы постоянно живя и работая в Москве, Анастасия Борисовна время от времени посещала рублевский Музей, была большой почитательницей моих музейных лекций и состояла в дружеских отношениях с моими незабвенной памяти старшими друзьями – Ксенией Петровной Трубецкой и Антониной Владимировной Комаровской[14].

Что касается самого некогда запрещенного в советской России, а затем широко разрекламированного и у нас и на Западе фильма Тарковского о Рублеве, то справедливые упреки в его адрес Солженицын начинает с критики настороженно-двусмысленного отношения его авторов к христианству («за все эти три часа ни одному православному не разрешат даже перекреститься полностью и истово, четырьмя касаниями», а чтение Экклезиаста «идет «под жевание огурца» и т. д.), отчасти объясняемого писателем цензурными рогатками, главным же образом, тем примитивно-плоским пониманием веры Христовой, которое было характерно для советской интеллигентской «образованщины» 1960-х годов. В результате, по мнению автора статьи, в фильме происходит подмена – «вся атмосфера уже четыреста лет народно-настоянного в Руси христианства, – та атмосфера благой доброжелательности, покойной мудрости жизненного опыта, которую воспитывала в людях христианская вера сквозь череду невыносимых бедствий» подменена «протянутой цепью уродливых жестокостей, к которым автор «проявляет интерес натурального показа, втесняя в экран, чему вовсе бы там не место. Тут жестокости, могущие быть во время неприятельского набега, и жестокости, произвольно и без надобности притянутые автором, из какого-то смака. Мало ему показать избиения, пытки, прижигания, заливку расплавленного металла в рот, волок лошадью, дыбу, — ещё надо изобразить и выкалывание глаз художникам: бродячий всемирный сюжет, не собственно русский, нигде на Руси не засвидетельствованный летописно. Напротив, должен бы автор знать, что дружины художников, и того же Феофана, и того же Рублёва, по окончании дела свободно переходили из одного храма в другой, от храмовой работы к княжеской или к украшению книг, — и никто им при этих переходах не выкалывал глаз. Если бы так уж глаза кололи, - резонно замечает писатель, — кто бы по Руси настроил и расписал столько храмов? Зачем же это вколочено сюда? Чтобы сгустить обречённую гибельность и отвратность Руси? Или (то верней) намекнуть на сегодняшнюю расправу с художниками в СССР? Вот так-то топтать историю и нельзя».

Но полно, – вопрошает Солженицын, – XV ли именно это век? Это – ни из чего не следует… Трактовка «вообще древней Руси» и наиболее доступна современному советскому образованному зрителю, в его радикальной традиции, а тем более западному зрителю понаслышке, – и получается не реальная древняя Русь, а ложно-русский «стиль», наиболее податливый и для разговорных спекуляций, смесь эпох, полная вампука»... Каждое десятилетие в нашем тысячелетии, – продолжает писатель, – да чем-то же отличалось, а при близком рассмотрении – так порой и разительно. А эпоху, в которую живёт избранный нами персонаж, мы обязаны рассматривать близко и конкретно. Взятые десятилетия идут после Куликовской победы. Время жизни Рублёва, начиная с его возмужания (ему было к битве 20-25 лет), – это особенное время внутреннего (который всегда идёт до внешнего) роста народа к единству, к кульминации, в том числе и в культуре, это «цветущее время», напряжённое время национального подъёма, – и где же в фильме хотя бы отсветы и признаки того? Ни в едином штрихе. …Весь творческий стержень иконописной работы Рублёва обойден, авторам фильма не дано «почувствовать, что у Рублёва поиски идут на немыслимых высотах, когда иконописцу удаётся создать с немалых художественных высот русского XV века – ещё выше: произведение вечности. Создать в неожидаемых радостных колоритах – безмятежную ласковость, чувство вселенского покоя, света доброты и любви… Но Рублёв в фильме – это переодетый сегодняшний «творческий интеллигент», отделённый от дикой толпы и разочарованный ею. Мировоззрение Рублёва оплощено до современных гуманистических интенций: «я для них, для людей, делал, – а они, неблагодарные, не поняли». Здесь фальшь, потому что сокровенный иконописец «делает» в главном и высшем – для Бога, икона – свидетельство веры, и людское неприятие не сразило бы Рублёва. (А неприятия и не было: он был высоко оценен и понят и церковными иерархами, и молитвенной паствой, ещё при жизни вошёл в легенду и в ореол праведности)».

Основной тезис автора эссе в том, что фильм имеет лишь формально – косвенное отношение к реальному историческому образу Андрея Рублева и его эпохе, и, как это ни парадоксально, целиком совпадает с… откровениями о своем творении самого режиссера, слышанными мною от него лично...

Осенью далекого теперь 1964 года довелось мне вместе со съемочной группой фильма «Андрей Рублев» принять участие в поездке в Ферапонтов монастырь. Сам я никакого отношения к этому фильму не имел – cо стороны искусствоведческой его консультантом считался вездесущий Савелий Ямщиков (к концу своих дней он стал почему-то именоваться Саввой). Как-то во время одного из веселых дружеских застолий в Кириллове – в нем принимали участие остроумец Савелий-Савва и милейшие люди – великий кинооператор нашего времени, недавно скончавшийся Вадим Иванович Юсов, один из художников фильма Женя Черняев и Андрей Арсеньевич Тарковский, – дернуло меня высказаться по поводу некоторых фактических несообразностей уже знакомого мне сценария Михалкова-Кончаловского (мои замечания в целом совпадали с будущими солженицынскими). На эту критику Тарковский, обычно почти ничего не пивший, но немного выпив, впадавший в задор и откровенности, решительно заявил следующее: «Рублев – это вообще «пустое место» (так и выразился, пояснив, что о нем никто и ничего, якобы, не знает). «Мой фильм, – продолжил он, – не о Рублеве, но о судьбе таланта в России вообще и, если хотите, о моей собственной – он Андрей и я Андрей», – более чем откровенно обозначил свое сомнительное авторское кредо знаменитый к тому времени кинорежиссер.

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

|

EVG

Гость

|

|

« Ответ #3 : 18 Мая 2014, 14:39:01 » |

|

(окончание)От великого писателя, в отличие от большинства «средней» публики, внутренние пороки этой антиисторической «вампуки» не смогли скрыть ни изощренная режиссура, ни блестящие операторская и актерские работы. Шаг за шагом Солженицын прослеживает, как из-за несостоятельного сценария рушится художественная ткань фильма… После этой истории, когда я нашел неожиданного союзника во взглядах на личность и творчество Андрея Рублева, в истории книги произошло немало знаменательных событий. В том же1984 году вышло в свет второе ее издание в серии «ЖЗЛ» и был издан перевод на болгарский язык[15]. То была «первая ласточка», а три года спустя появилось венгерское ее издание[16]. В 1988 году книга включена в библиографию «Деяний» Поместного собора Русской Православной Церкви, причислившего преподобного Андрея Рублева к лику святых. (М., 1988. С. 51). Третье русское издание было выпущено в 1990 году тиражом в 200 000 экземпляров в виде тома 2 «Избранного серии «ЖЗЛ» в десяти томах». Как рассказывал мне тогдашний заведующий редакцией покойный Сергей Артамонович Лыкошин, в ста библиотеках страны был проведен рейтинг по выявлению десяти самых читаемых изданий этой серии последних лет. «Рублев» занял второе место по популярности после книги Ю.И Селезнева «Достоевский», вышедшей в десятитомнике «Избранного ЖЗЛ» первым томом. На следующий год сразу в трех странах – ФРГ, Швейцарии и Австрии была опубликована немецкоязычная версия «Рублева» под названием «Святое ремесло. Жизнь и труды иконописца Андрея Рублева»[17]. Год 1994 оказался для нее особенно удачным. Миланское католическое издательство «La Casa di Matriona» («Матренин двор»), специализирующееся на выпуске православной литературы, выпустило в свет «Рублева» на итальянском языке[18]. Роскошное, лучшее на сегодняшний день издание в виде большого формата альбома содержит в себе 150 исключительно высокого качества цветных и черно-белых иллюстраций – репродукций древних икон, миниатюр, фресок, церквей и их интерьеров, старинных гравюр. Все это составляет визуальный ряд, дающий читателю возможность с головой погрузиться в атмосферу рублевской эпохи. Многочисленные репродукции миниатюр из летописных сборников несут в себе изображения упоминающихся в книге исторических событий. Более того, в издании представлены не только произведения Рублева и художников его круга, но и вообще все упомянутые в тексте иконы, церкви, монастыри разного времени. Яркий пример такого, я бы назвал его тотальным, иллюстрирования – в одной из глав книги читается следующий текст: «Ростово-суздальская иконопись, которая была почвой и одной из основ искусства Москвы, с начала XIV века знала образы Христа светлые, добрые, кроткие. Любовь и поддержку несли писавшие их художники своим современникам… Многосторонен этот образ, каким рисует его предание. Черты трагического одиночества среди «рода лукавого и маловерного». Гнев перед показной фарисейской верой, забывшей ради буквы закона милость к человеку. Но в многообразии письменного предания склонен был русский человек выделить самое главное, что он видел в Спасе, – любовь, готовность пострадать за ближнего вплоть до мучительной смерти…» Процитированный текст иллюстрирован в издании в общей сложности шестью (!) репродукциями икон Иисуса Христа разного времени и изображенного в соответствующих психологических состояниях. То же самое – и во множестве репродукций икон Богоматери с их тончайшими оттенками внутреннего смысла. Особую и, казалось бы, непреодолимую трудность составлял подбор иллюстраций к главе книги под названием «Святое ремесло» – «Volto Santo» в итальянской версии. В этой главе мною подробно описывается работа древнего художника над иконой и все ее стадии: изготовление доски, нанесение на нее тканой льняной паволоки и мелового грунта – левкаса, «знамение» – набросок предварительного рисунка будущего произведения, вплоть до завершающего этапа работы – олифления, покрытия живописной поверхности специально приготовленным драгоценным лаком под чтение молитвы: «Господи, помяни царя Давида и всю кротость его». Как все это наглядно проиллюстрировать в книге? И вот фотографы издательства «La Casadi Matriona», специально прибывшие в Москву для съемок всего, что должно составить иллюстративный ряд книги, оправляются в далекий от российской столицы Псково-Печерский монастырь… Здесь за несколько лет до описываемых событий поселился известный современный монах – иконописец о. Зенон (Тудор) (с ним я в начале 1980-х годов работал в качестве консультанта при создании соборного иконостаса в московском Свято-Данилове монастыре). На самом склоне Печерской горы о. Зенон построил небольшую деревянную церковь, которую намеревался посвятить преподобному Андрею Рублеву, и келью-мастерскую при ней. В этом скиту, вдали от мирской суеты, он, подобно художникам древности, постоянно жил и писал иконы. Он-то перед объективами фотокамер и «сыграл роль» своего давнего собрата по искусству, выполнив основные предварительные этапы работы над иконным образом. Так в число иллюстраций этой главы вошли четыре соответствующих репродукции, на которых представлен в процессе работы монах-иконописец на фоне древней формы деревянной архитектуры. Издательские фотографы умудрились даже снять о. Зенона, пишущего икону «Троицы». Снимок был использован как одна из иллюстраций к главе, в которой впервые упомянуто одноименное произведение Андрея Рублева. В подготовке этого замечательного издания – большие заслуги молодой переводчицы книги – выпускнице филологического факультета Ленинградского университета Анне Веччини. Прелестная черноволосая и синеглазая итальянка была и ее редактором – составителем, и автором комментариев, организатором и участницей работ по подготовке иллюстраций. Ей же принадлежит и аннотация к изданию, в которой, несмотря на излишне комплиментарный тон в мой адрес, объективно оценивается культурно-общественная ситуация в нашей стане в доперестроечные годы: «Валерий Николаевич Сергеев, сотрудник Государственного музея Андрея Рублева в Москве (бывший Андроников монастырь, где Рублев жил, работал и погребен) – яркая фигура в области искусствоведческой критики в России, специалист по средневековой иконографии, куратор выставок и редактор публикаций, в особенности по иконографии святых. Его биография Андрея Рублева, вышедшая первым изданием в1981 г. в знаменитейшей серии «Жизнь замечательных людей», была подлинным событием, став для тысяч людей открытием культурной и духовной христианской традиции, которая в те годы еще подвергалась ожесточенной цензуре». Я предполагал, что на многочисленных изданиях «Рублева» уже поставлена жирная точка, когда на самом исходе XX столетия появилось еще одно – русскоязычное и, впервые в России, с цветными иллюстрациями[19]. В 2005 году в многострадальной Сербии, еще не оправившейся от варварских натовских бомбардировок и экономической блокады Запада, вышло в свет прекрасное высокохудожественное издание книги в переводе на сербский язык[20]. Положенный за это издание авторский гонорар – мой скромный вклад в реставрацию православных церквей, разрушенных бандами албанских захватчиков исконных земель Сербии. Эту книгу прислал мне в подарок ее переводчик – старый сербский искусствовед Никола Дамьянович. Уже тяжело больной, дрожащей от слабости рукой вывел он на титульном листе дорогие для меня строки: «Во все время работы над переводом этой книги я восхищался умением автора пользоваться ассоциациями там, где не было прямых источников, и при этом оставаться верным Истине. С большим удовольствием дарю ему экземпляр этой книги. В Белграде, 26.X.2006». И сейчас, в преклонные свои годы, перебирая старые и держа в руках новое отечественное издание книги, вновь и вновь вспоминаю порой драматичные, порой – радостные события ее более чем тридцатилетней истории. Ростов Великий, март – октябрь 2013 г. [1] Подробнее см.: Евсеева Л.М. Из истории Музея имени Андрея Рублева // Древнерусская живопись в музеях России. Иконы XIII – XVI веков в собрании Музея имени Андрея Рублева. М., 2007. C. 9-22. [2] Евсеева Л.М. Из истории Музея имени Андрея Рублева… С. 22 – 29. См. также: Гусева Э.К. Дёмина Наталья Алексеевна // Православная энциклопедия. Т. XIV. М., 2006. С. 509-510. [3] Сергеев В.Н. Дорогами старых мастеров. М.: Библиотека журнала «Молодая гвардия», 1982. [4] См.: Евсеева Л. М, Кочетков И. А. Сергеев В. Н. Живопись древней Твери. Изд. 2., исправленное и дополненное. М.,: Искусство, 1983 [5] Гуминский В. М. Непрерывность жизни духа // Наш современник. № 10, 2010. С. 275 – 286. [6] Евсеева Л.М. Из истории Музея имени Андрея Рублева… С. 19 – 20. [7] Евсеева Л. М., Сергеев В. Н. Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. Путеводитель. М.: Советская Россия, 1971. [8] Сергеев Валерий. Сердечный поклон // Селезнев Юрий. Память созидающая. Литературно-критические статьи. Воспоминания о Ю.И. Селезневе: Краснодарское книжное издательство, 1987. C. 242 – 254; Он же. Кожинов и другие // Вадим Кожинов. Сто рассказов о великом русском. М.: Алгоритм, 2012. С. 280 – 291. [9] Лощиц Ю.М. Мой друг из шестидесятых. К 70-летию Валерия Сергеева // EIKΩNKAITEXNH. Церковное искусство. Реставрация памятников истории и культуры. Т. 2. Составитель и научный редактор К.И. Маслов. М.: Новый Ключ, 2011. С. 276 – 277. [10] В письме речь идет о главе «Иконописец XV столетия» в книге: Климов Е. Е. Русские художники. Сборник Статей. Нью-Йорк, 1974. С. 11 – 22. Подробнее об авторе письма см.: Сергеев Валерий. «Три любви» художника Климова // Златоуст. № 1. 1992. С.171 – 187. [11] Эта запись в 2011 году была размещена в свободном доступе в интернете, в рамках проекта «В печати нигде не купишь». Клуба любителей аудиокниги, сразу на нескольких сайтах. Тогда же появилась небезынтересная «мужская» ее версия - в исполнении Игоря Мурашко. [12] Солженицын А.И. Фильм о Рублёве // Вестник русского христианского движения № 141. 1984. В России текст впервые напечатан в журнале «Звезда», № 7. 1992 [13] О той и другой см. в книге А.И. Солженицына «Бодался теленок с дубом» [14] О моих с ними отношениях См.: Трубецкая К.П. Воспоминания о Петре Владимировиче Истомине // Хоругвь. Сб. статей. Вып 1. М., 1993. С. 59 – 81. [15] Валерий Сергеев. Рубльов. Превел от руски Антоний Димитров. София: Издателство Български художник, 1984. [16] Valerij Sergejev.Rubliov. Budapest,: Gondolat, 1987 [17] Walerij Sergeew. Das Heilige Handwerk. Leben und Werk des Ikonenmalers Andrej Rubljow.Aus dem Russischen von Christian Weiss, Freiburg, Basel, Wien,:Herder Verlag, 1991 [18] Valerij Sergeev. Andrej Rublёv. Milano,:La Casa di Matriona, 1994. [19] Сергеев Валерий. Рублев. М., : Терра – кн. клуб, 1999. [20] Валериj Сергеjев Андреj РуьЉов. Илустрована монографиjа Београд,: ХришЋинска мисао. Свечаник. Академиjа СПЦ за уметности и консервациjу. 2005. Валерий Сергеев http://www.voskres.ru/podvizhniki/sergeev.htm

|

|

|

|

« Последнее редактирование: 11 Сентября 2025, 09:35:54 от Александр Васильевич »

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #4 : 11 Сентября 2025, 09:30:59 » |

|

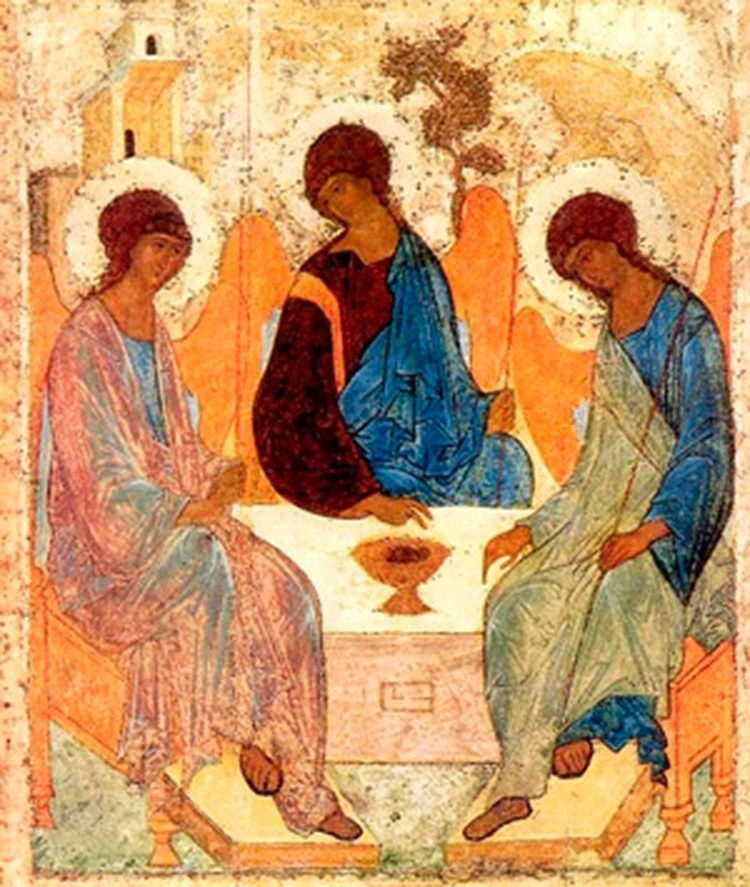

Пять самых знаменитых икон преподобного Андрея РублеваДень его самого известного иконописца Руси неизвестен, но 17 июля принято считать Днем преподобного Андрея Рублева. «Комсомольская правда» вспомнила самые знаменитые иконы мастера«Троица», «Живоначальная Троица», или «Гостеприимство Авраама» Имя Андрей художник получил только, когда принял постриг, а вместо фамилии у него просто прозвище – семья была ремесленной, а слово «рубель» означает инструмент для выделки кожи. Первой его «работой» была роспись Благовещенского храма в Москве. Известно, что иконописец умер от чумы в 1428 году. Позже был причислен к лику святых. С 23 июня 2024 года икона «Троица» Андрея Рублёва находится в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде (Московская область).  «Троица» «Троица»«Спас», или «Спас Вседержитель», «Звенигородский Спас». «Спас» Эту икону нашли в 1918 году в Успенском монастыре в Звенигороде в самом неподходящем месте – в сарае под кучей дров. Она также «прописана» в хранилище Третьяковки. «Спас» был написан в начале 15 века, около 1410 года. К сожалению, икона сохранилась плохо. Уцелела только середина полотна с ликом Иисуса Христа. То, что было по бокам и составляло композицию иконы – уже не узнать. Кстати, исследователи считают, что Рублев намеренно придал Христу русские черты лица, хотя ранее его изображали по византийскому канону, греческому. Богоматерь Владимирская  Богоматерь Владимирская Богоматерь ВладимирскаяС этой иконой связано интересное предание. Рублев написал икону около 1409 года, но списал ее, якобы, с копии рисунка Луки, одного из составителей Евангелия. Лука писал свою Богородицу еще при ее жизни, на доске от стола, за которым обедала мать Христа. Это изображение датировано 450 годом. Потом князь Юрий Долгорукий заказал себе копию этого изображения, а вот Андрей Рублев написал свою «Владимирискую Богоматерь» уже с первой копии. Икону Богоматери с младенцем на руках в России почитают как защитницу страны. Сейчас она хранится в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, а когда-то за нее спорили Владимир и Москва, перевозили из одного города в другой Преображение Господне  Преображение Господне Преображение ГосподнеЕще одна знаменитая икона Андрея Рублева – Преображение Господне, хранится в Третьяковской галерее. Библейский сюжет – Христос повел своих учеников на гору Фарвор. Хотел показать, что будет с ними всеми после смерти. К ним с неба спустились пророки Моисей и Илия, бывшие когда-то простыми смертными. На обратной стороне иконы есть авторская роспись, но, как выяснили ученые, она сделана много позже, в 17-18 веках. Это дает повод думать, что икону мог написать не Рублев, а кто-то из его учеников или последователей. Благовещение.  Благовещение БлаговещениеБлаговещение хранится Благовещенском соборе Московского Кремля, датируется 1405 годом. Основа сюжета иконы – Мария узнает от ангела, что ее ребенок не простой смертный, а сын Бога. В этой иконе большое значение играет цвет. Все вокруг красное, тревожное, а плащ ангела зеленый, цвета надежды. Эта икона посвящена одному из самых больших праздников в православии – Благовещению, которое отмечается 7 апреля. https://www.ufa.kp.ru/daily/26107/3003248/

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #5 : 11 Сентября 2025, 09:47:43 » |

|

Иеромонах Макарий (Боннэ), СимонопетрскийПамять прп. Андрея Рублева, иконописцаСв. Андрей родился ок. 1360 г. С юности мечтая стать иноком, он отправился в Свято-Троицкую лавру, где в то время наместником был св. Никон [17 н.]. Он отправил Андрея в Серпуховской Высоцкий монастырь к своему ученику Афанасию, который совершил над ним монашеский постриг. В этой же обители святой принял священнический сан. Когда Афанасий отправился в Константинополь, Андрей возвратился в Свято-Троицкую лавру, чтобы подвизаться рядом со св. Сергием. Там и овладел он искусством иконописи вместе с соучеником и братом во Христе Даниилом Черным. Этот иконописец происходил из Болгарии, он передал Андрею навыки византийской традиции. Они часто бывали в Москве, в Спасо-Андрониковом монастыре. Именно в этой обители начинал монашескую жизнь Даниил, именно здесь они встретились с великим иконописцем московской школы Феофаном Греком. Вместе они трудились, расписывая церковь Рождества Богородицы, затем собор Архангела Гавриила в Кремле. В 1399 г. второй сын св. Димитрия Донского Юрий заложил в Звенигороде, где был князем, собор и монастырь и пригласил для их украшения лучших мастеров того времени. Расписать собор фресками и сделать иконостас45 было поручено прп. Андрею. В 1405 г. Феофан Грек призвал его для росписи иконостаса Благовещенского собора в Московском Кремле. Тремя годами позже они расписывали с Даниилом Черным Успенский собор во Владимире. Около 1420 г. иконописцы возвратились в лавру и получили от ее игумена послушание расписать главную церковь Святой Троицы. Прп.Даниил выполнил фрески, а Андрей иконостас, в котором стоял знаменитый образ Святой Троицы. По преданию, сам прп. Сергий вдохновил Андрея Рублева на написание этой иконы. Оба инока-иконописца столь усердствовали в посте и молитве, что преисполнились божественной благодати. Горящие любовью к Господу, они постоянно обращали дух и мысль к божественному свету, сиявшему из глубины их сердец, с единственной целью передать в красках на стенах и досках отражение этого внутреннего созерцания. По воскресеньям, когда Даниил и Андрей не были заняты трудами, они, полные радости и божественного света, смотрели на почитаемые иконы, созданные их святыми предшественниками46. Потому и прославил их Господь в последний час: инок Андрей упокоился первым (ок. 1427), затем занемог инок Даниил, а когда отлетала его душа, он увидел в сиянии славы своего сопостника, радостно призывавшего его к вечному и бесконечному блаженству. Похоронили их рядом в Свято-Андрониковом монастыре, где они вместе украшали церковь47. Все иконы кисти прп. Андрея наполнены благолепием, многие стали чудотворными, тем не менее самая знаменитая – это, несомненно, «Святая Троица», которую Стоглавый Собор провозгласил образцом для православных икон (1551)48. Выдающийся иконописец выходит далеко за рамки рассказа о трех Ангелах, явившихся Аврааму. Он с непревзойденным искусством и несравненной богословской убедительностью показывает невыразимую любовь, объединяющую Божественные Ипостаси. Круговое движение, передаваемое наклоном голов Ангелов и абрисом дерева в глубине сцены, а также обратная перспектива, сходящаяся на зрителе, превращают верующего, благоговейно стоящего перед этим «образом из образов», в участника божественного действа. Зритель приглашен занять место за столом как четвертый сотрапезник и благоговейно испить из чаши, на которую указывает Ангел и в которой видна жертва, символ Евхаристического пира. * * * Примечания

44Общецерковное почитание его было установлено Московским Патриархатом в 1988 г. по случаю празднования Тысячелетия Крещения Руси. Но с XVI в. он почитался как святой вместе с Даниилом Черным в Троице-Сергиевой лавре. Даниил Черный прославлен как местночтимый святой в Соборе Московских и Радонежских святых.

45Из этого иконостаса до нас дошли только иконы Спасителя, Архангела Михаила и ап.Павла, получившие название «Звенигородский чин».

46Об этом повествует прп. Иосиф Волоцкий. См.: Устав.X, 29 // Древнерусские иноческие уставы. М., 2001. С.107–108.

47Во время работ в церкви монастыря в 1992 г. в цоколе алтаря были открыты мощи основателя обители Андроника [13 ин.] и трех других игуменов. Позже было обнаружено и пятое захоронение, в котором были останки двух иноков, похороненных тут вскоре после кончины. Некоторые исследователи полагают, что это и есть мощи прпп. Андрея Рублева и Даниила Черного.

48Русский богослов Павел Флоренский даже сказал: «Есть «Троица» Рублева, следовательно, есть Бог» (Флоренский П.Л. Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1996. Т.2. С.446). Согласно подробному исследованию Габриэля Бунге, эта икона представляет собой Троицу по Евангелию от Иоанна (Ин.14,16): Сын в центре, показывая Отцу Свою жертвенную чашу, просит ниспослать Святой Дух уже не как «силу», но как Ипостась (см.: Другой Утешитель. Икона Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева / Пер. с нем. Рига, 2003).https://azbyka.ru/otechnik/Makarij-Simonopetrskij-Bonne/sinaksar-sostavlennyj-afonskim-ieromonahom-makariem-iz-obiteli-simonopetra-tom-6/4_3

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #6 : 11 Сентября 2025, 09:55:12 » |

|

Преподобный Андре́й Рублев, иконописец

Сведения о святом Андрее в перечисленных источниках представляют собой в основном краткие вставки общего характера или отдельные упоминания. Самостоятельного жития святого нет, хотя признание его святости по этим источникам представляется вполне очевидным.

Важным дополнением к немногочисленным сведениям о святом Андрее являются его произведения – иконы и росписи. Согласно известному постановлению Седьмого Вселенского Собора, Православная Церковь почитает образ «наряду с Крестом и Евангелием». Поэтому создание иконы является подвигом благочестия, предполагающим благодатную помощь свыше. Подвиг благочестия может перерастать в святость. Отсюда особый чин в православной иерархии святости – чин святых иконописцев, во главе со святым апостолом и евангелистом Лукою, написавшим, по преданию, образ Божией Матери. В Русской Церкви к лику святых иконописцев причислены святой Алипий Печерский, преподобный Дионисий Глушицкий. Величайшим русским иконописцем был и святой Андрей Рублев.Его основные произведения: иконостас и росписи Благовещенского собора в Московском Кремле (1405 г.); росписи и иконостас Успенского собора во Владимире (1408 г.); икона Богоматерь Владимирская для Успенского собора в г. Владимире; росписи и иконостас Успенского собора в Звенигороде (кон. ХIV – нач. ХV вв.); Деисусный чин из собора Рождества Богородицы в Саввино-Сторожевском монастыре (начало ХV в.); росписи и иконостас Троицкого собора в Троице-Сергиевом монастыре (20-е гг. XV в.); икона Святой Троицы из того же собора; росписи Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря в Москве (начало 20-х гг. XV в.). Большинство из них выполнено совместно с другими мастерами, однако на всех этих произведениях, созданных в духе христианского братского единства и подвижничества, лежит несомненная печать святости, которую мы в первую очередь связываем со святым Андреем, согласно тому, что нам известно о нем и его сподвижниках. Самым знаменитым его произведением является икона Пресвятой Троицы, по единодушному признанию специалистов, созданная им самим. Нет никакого сомнения, что святым Андреем создано намного больше святых икон и росписей, чем выше перечислено, однако свидетельств о других его произведениях не сохранилось. Исторические сведения о преподобном Андрее Рублеве крайне скудны. О происхождении его ничего неизвестно. Некоторый свет на этот вопрос может пролить наличие у него прозвища (Рублев), которое сохранилось за ним в монашестве. По-видимому, Рублев – это родовое прозвище, то есть фамилия. Оно имеет характерное для русских фамилий окончание. В XIV–XV вв., то есть в эпоху преподобного Андрея, а также значительно позже, фамилии носили только представители высших слоев общества, что заставляет предполагать его происхождение из образованных кругов. Кроме того, источники отмечают его необыкновенную мудрость, о чем свидетельствует и его творчество. Год рождения преподобного Андрея неизвестен. Предполагают, что он родился около 1360 года. Этот год является условной датой, официально принятой в современной исторической науке. Если считать, что он был еще сравнительно молодым человеком, когда имя его впервые упоминается в летописи, дата эта может быть отодвинута к 70–80-м гг. ХIV в.; в летописной записи он упоминается на последнем (третьем) месте, и, следовательно, был младшим из мастеров. Обучение начинали с детства и профессионализма достигали рано. Исключительно высокое качество творений преподобного Андрея и глубокое проникновение в духовный смысл изображения, что особенно для него характерно, заставляет выдвигать вопрос о том, где мог учиться преподобный Андрей живописному мастерству. В настоящее время стало возможным считать, что святой Андрей мог в ранний период своей жизни учиться работать в Византии и Болгарии. В самом деле, многие русские посещали балканские страны, Афон, Константинополь, Святую землю и нередко оставались там на более или менее продолжительное время. Так, Афанасий Высоцкий, ученик преподобного Сергия, и, несомненно, лично известный преподобному Андрею, провел в Константинополе почти целых 20 лет, трудясь вместе с группой других монахов над переводами и переписыванием творений отцов Церкви. В Константинополе имелись и иконы русских святых, в частности, была там икона святых Бориса и Глеба. Там также писали иконы специально по заказам Русской Церкви: так, уже упомянутый Афанасий Высоцкий в 1392 г. доставил на Русь знаменитый «Высоцкий чин» – ряд деисусных икон, написанных специально для основанного им Серпуховского Высоцкого монастыря. Все специалисты согласны в том, что святой Андрей должен был знать эти иконы. Известно, что иконописцы иногда сопровождали послов, отправляемых в Царьград. В наследии святого Андрея имеется изображение греческого морского судна (во фреске «Земля и море отдают мертвых». Владимирский Успенский собор. 1408 г.): мачты, реи, корпус корабля, флаг на корме – все написано с таким живым знанием конструкции корабля, какое трудно представить в сухопутной Руси. Можно предположить одно из двух: либо святой Андрей видел сам такие корабли, то есть был на море, либо перенял эти сведения от своего наставника – художника греческого происхождения. Согласно одной из гипотез, святой Андрей – ученик знаменитого Феофана Грека. Эта гипотеза основана на том, что в записи 1405 г. их имена упоминаются совместно, причем первым идет Феофан. То, что Феофан оказал определенное и, может быть, немалое воздействие на святого Андрея, можно считать несомненным, хотя бы в силу того, что они работали какое-то время вместе, и более молодой Андрей, конечно, внимательно наблюдал, как работает знаменитый грек. Однако никаких указаний на их более тесное сотрудничество нет. Наоборот, то, что в записи 1405 г. между ними упомянут еще один мастер – старец Прохор с Городца, не имеющий отношения к Феофану, скорее говорит об отсутствии тесных контактов между Феофаном и святым Андреем. Несомненно при этом, что святой Андрей был во всеоружии культуры своего времени. Подвижный образ жизни и сам характер Феофана также говорят скорее против возможности систематических занятий. Такое образование, дающее возможность проникновения в духовную глубь явлений, скорее всего можно было получить в соответствующей среде, в первую очередь в Византии. Таким образом, приведенная гипотеза о греческом образовании преподобного Андрея не лишена основания. Святой Андрей жил в эпоху крупных исторических событий. Он был свидетелем и, возможно, участником этих событий, часто очень тяжелых для Руси. В 1380 г. произошла кровопролитная битва на Куликовом поле, положившая начало освобождению Руси от татарского ига. Через два года Москва была разорена и сожжена Тохтамышем. Вполне вероятно, что эти события повлияли на выбор монашеского пути, сделанного святым Андреем. В 1395 г. Русь подверглась новому нашествию – на этот раз на нее обрушились полчища Тамерлана. Несмотря на готовность великого князя Василия Димитриевича дать отпор врагу, шансов на победу было очень мало ввиду колоссального численного превосходства войск противника. Оставалась одна надежда на заступничество Божией Матери. В Москву из Владимира была принесена чудотворная икона Божией Матери. Весь народ во главе с митрополитом Киприаном вышел встречать святую икону на место, где впоследствии в память этого события был основан Сретенский монастырь. Церковь призвала всех к молитве, посту и покаянию. Произошло чудо: Матерь Божия явилась Тамерлану (Темир-Аксаку) во сне и грозно запретила ему идти на Москву. Дойдя до Ельца, Тамерлан повернул обратно и исчез так же внезапно, как и появился. Вскоре после этого святой Андрей написал копию с образа Божией Матери Владимирской по благословению митрополита Киприана. Место пострижения святого Андрея достоверно неизвестно. Но вся его жизнь связана с двумя монастырями – Троице-Сергиевым и Спасо-Андрониковым в Москве. Предание, восходящее к концу XVI в., видит в святом Андрее духовного сына преподобного Никона Радонежского. Однако современные исследования показывают, что постриг он принял скорее всего в Спасо-Андрониковом монастыре. Эти две версии не противоречат по существу друг другу, поскольку оба монастыря были тесно связаны между собой; очевидно, что святой Андрей был в послушании у преподобного Никона, когда трудился в Троицком монастыре, и воспоминания об этом, естественно, сохранились. Поскольку же инок Андрей постоянно выполнял заказы митрополита и великого князя, естественно ему было находиться, так сказать, «под рукой», то есть в одном из московских монастырей, а именно в Спасо-Андрониковом. Возможно, однако, что неизвестные нам более ранние отношения связывали святого Андрея с обителью Преподобного Сергия. По духу святой Андрей является несомненным учеником святого Сергия. Но и пребывая в Спасо-Андрониковом монастыре, инок Андрей жил в духовной среде учеников Преподобного Сергия, с которыми он тесно общался во время своих поездок, связанных с выполнением заказов. Кроме преподобного Никона, он, по-видимому, знал святого Савву Сторожевского, поскольку на рубеже XIV–XV вв. работал в Звенигороде и несколько позднее в самом Саввино-Сторожевском монастыре. Он должен был знать и племянника преподобного Сергия святителя Феодора, архиепископа Ростовского, некоторое время игуменствовавшего в Симоновом монастыре, по соседству с Андрониковым монастырем. Другой игумен этого монастыря и собеседник преподобного Сергия, святой Кирилл, ушел в 1392 году на Белоозеро, но как личность и он, несомненно, был известен иноку Андрею. Наконец, непосредственным учеником преподобного Сергия был преподобный Андроник, основатель и первый игумен монастыря. Связи с Троице-Сергиевым монастырем были постоянны и разнообразны. Из Троицкого монастыря в Спасо-Андроников переходили некоторые монахи. Среди них был Ермола-Ефрем, давший средства на постройку каменного храма, и будущий игумен, с которым инок Андрей также находился в тесных взаимоотношениях. Святой Андрей знал, несомненно, и Епифания Премудрого, непосредственного Сергиева ученика, записавшего первоначальные сведения об Андрониковом монастыре и оставившего сведения о Феофане Греке. Об иноке Андрее Епифаний ничего не написал, что вполне естественно, поскольку повествовал о прошлом, хотя и недавнем, а не о современниках. Живя в высокой духовной среде, в атмосфере святости, инок Андрей поучался как историческими примерами святости, так и живым образцом окружавших его подвижников. Он глубоко вникал в учение Церкви и в жития святых, которых он изображал, следовал им, что и позволило его таланту достичь художественного и духовного совершенства. Кроме Епифания Премудрого, инок Андрей хорошо знал и других высокообразованных людей своего времени, с которыми тесно общался. Среди них в первую очередь следует назвать святителя Киприана, митрополита Московского. Иноку Андрею был близок духовный мир святителя Киприана, который прошел школу афонского монашества. Общение с ним было достаточно тесным, поскольку в нем был заинтересован не только преподобный Андрей, но и святитель Киприан, привыкший к интеллектуальной атмосфере Византии и выделявший поэтому наиболее духовных и образованных русских в Москве. Через это общение духовная генеалогия преподобного Андрея восходит к обеим главам афонского исихазма, так как митрополит Киприан был учеником святого Патриарха Филофея, ученика святителя Григория Паламы, и родственником (как предполагают) святителя Евфимия, патриарха Тырновского, ученика святителя Феодосия Тырновского, ученика святого Григория Синаита. Возношение «ума и мысли» к «невещественному и Божественному свету» от созерцания святых икон («возведение чувственного ока») – эта совершенно исихастская характеристика была не случайно дана святым Иосифом Волоцким преподобному Андрею и его сопостнику Даниилу. Ей, вероятно, найдется не очень много аналогий в русской агиографии. (Окончание следует)

|

|

|

|

« Последнее редактирование: 11 Сентября 2025, 10:02:37 от Александр Васильевич »

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|