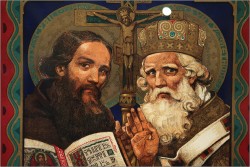

Юрий ЛощицПутеводные житияКирилло-Мефодиевское наследие и современность Литография Яно Кёлера «Святые Кирилл и Мефодий» Дни славянской письменности и культуры в нынешнем мае, как и прежде, шествуют своей чередой. Не миновали они и Томска, одного из старейших городов Сибири. 17 мая в Администрации Томской области открылись XXVI Духовно-исторические чтения памяти святых первоучителей Кирилла и Мефодия. Участвовать в них был приглашён лауреат Патриаршей премии, писатель, автор книги «Кирилл и Мефодий» в серии «ЖЗЛ» Юрий Михайлович Лощиц. Мы публикуем его выступление на Чтениях в Томске.

Литография Яно Кёлера «Святые Кирилл и Мефодий» Дни славянской письменности и культуры в нынешнем мае, как и прежде, шествуют своей чередой. Не миновали они и Томска, одного из старейших городов Сибири. 17 мая в Администрации Томской области открылись XXVI Духовно-исторические чтения памяти святых первоучителей Кирилла и Мефодия. Участвовать в них был приглашён лауреат Патриаршей премии, писатель, автор книги «Кирилл и Мефодий» в серии «ЖЗЛ» Юрий Михайлович Лощиц. Мы публикуем его выступление на Чтениях в Томске.Когда мы говорим о том, что же именно святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий завещали славянству – а, как позже уточнилось, в особой степени русскому миру, – то всё чаще в последние десятилетия употребляем обязывающее слово «наследие». Оно звучит не только в научной среде, но и во всё более широком кругу слушающих и разумеющих, учащих и учащихся. Откроем хотя бы Интернет, и на целом ряде его страниц обнаружим названия современных учебников старославянского языка. Значит, на них есть спрос, есть жажда, есть сильный порыв именно к этой области познания.

Сам я изучал когда-то, в конце пятидесятых, старославянский по знаменитому учебнику Афанасия Матвеевича Селищева. Это был замечательный учебник выдающегося отечественного учёного, который начинал освоение древних и новых славянских языков ещё до революции. Но – единственный на ту пору учебник, почти недоступный для начинающих студентов-филологов. Не столько потому недоступный, что за ним возникали очереди в читалках. Но больше потому, что он для нас оказывался пищей почти неперевариваемой. Думаю, и нашим педагогам далеко не всегда удавалось усваивать Селищева достаточно глубоко. В течение полугода мы занимались исключительно тем, что вслух или про себя склоняли – существительные, местоимения, прилагательные. Или спрягали глаголы. От имперфекта уходили в дебри аориста, перфекта, двойственного числа или такой непростой конструкции как дательный самостоятельный. Мы упорно, до внутреннего отупения всё склоняли и спрягали, спрягали и опять склоняли. И совершенно не получалось при этом ничего запоминать. Ну, да: «добр, добра, добру, добр, добром, добре… Но кто там добр, кому, для кого он добр-то? Мы почти не читали текстов, написанных на этом зануднейшем старославянском, хотя они у Селищева, оказывается, имелись. Не в большом числе, но имелись. Но нас к ним, догадываюсь, вполне намеренно не подпускали, потому что это были… небольшие отрывки из Евангелия… Кое-как зазубривали мы билеты, далеко не всегда с первого захода получали зачёты и вываливались на улицы или в курилки с почти единодушным намерением никогда больше в жизни не притрагиваться к этим юсам, ятям, ижицам или к этому сумасшедшему сеятелю, который зачем-то побросал свои семена в камнях, под кустами терния, или выкинул птицам на даровой прокорм.

Почти тридцатью годами позже мне предложили в одном молодом столичном университете прочитать курс древнерусской литературы для будущих журналистов. «Ребята, – сказал я на первом же занятии, – наша молодая журналистика может заболеть верхоглядством и дремучестью. Если вы читаете в газете фразу «Владыко Василий принял нас в своём кабинете», – то это грубая ошибка. Потому что в именительном падеже нужно было написать «Владыка». А «владыко» – совсем иной падеж. Какой именно?.. Ну, вот, к примеру, вы едете в автобусе, очень тесном, и кто-то небрежно оттиснул старушку, и она возроптала вслух: «О, Господи…». Но мы знаем, в именительном будет «Господь». А здесь что? Или старушка всплакнула даже «Боже ты мой…» Какой это падеж, если в именительном «Бог»? Вы слышите: она возроптала, она жалуется, Бога призывает, зовёт его… Зва-тель-ный! Таково имя этого старославянского падежа. Он очень богат, выразителен, красив, то и дело звучал, когда обращались к кому-то: «Николае, Георгие, Савво… Не рыдай мене, Мати»… У нас с вами чудесная возможность приступить к постижению литературы Древней Руси. Это великая, одна из древнейших и богатейших литератур Средневековой Европы. Целых семь столетий полнокровной жизни в самых разных жанрах: жития, летописные повести, проповеди, сборники древних афоризмов антологии из жизни животного мира и растений, живописные переводные сочинения, к примеру, о походах Александра Македонского… Когда я учился, нам на эти семь богатейших литературными событиями веков дали всего один семестр. Это обидно мало. А вам, независимым экологам, щедро предоставлен целый год. Какая роскошь! Вы напишете каждый по две великолепных курсовых, о ком и о чём хотите: о князе Игоре и его верной Ярославне, о мудром князе Владимире Мономахе, о соратниках Дмитрия Донского на Куликовом поле, о переписке Ивана Грозного с Андреем Курбским, мы прочитаем Житие Протопопа Аввакума, прекрасным русским языком которого восхищался Иван Сергеевич Тургенев…

Перед вами – великая литература православного народа, она необыкновенно цельна в своей чистой устремлённости к истине и добру. Но вы к ней не подберёте безукоризненного ключа, если им не станет для вас великое творческое наследие святых братьев из византийской Солуни Кирилла и Мефодия.

Созданный ими в девятом веке новой эры первый литературный язык славянского мира напитал своими сокровенными богатствами всю литературу Древней Руси. И не только её. Это наследие и в следующие века оставалось животворным источником – для Ломоносова, Державина, а там и для Ивана Крылова, и для Пушкина с Лермонтовым, и для двух больших Иванов двадцатого века – Бунина со Шмелёвым… Вы вдруг обнаружите, уже через три-четыре занятия, что Кирилло-Мефодиевское наследие – это не какое-то ветхое изношенное тряпье, не мертвый язык, как высокомерно считают некоторые надменные учёные, а живое, подвижное, полное энергии речевое естество. Почти все слова которого без устали работают в нашем языковом обиходе и сегодня… Но давайте спешить, чтобы вы не отстали от младших сестёр и братьев, которые уже сегодня в своих воскресных школах бегло и осмысленно читают по-старославянски. Не буду никого заставлять, никого принуждать, но те, что захотят, смогут уже через полгода осмысленно читать великую поучительную притчу Христову о сеятеле, вышедшем в поле сеять свои семена…

Так у нас и получилось. И получалось затем из года в год.

В Кирилло-Мефодиевском наследии, несмотря на его громадный к сегодяшнему дню объём и потому труднообозримость, можно всё же выделить две составляющие: практическую, необходимую для духовных потребностей самой жизненной практики человека, и исследовательскую, смотрящую на первую с целью её лучшего исторического усвоения, то есть, с некоторой исторической дистанции, как бы чуть со стороны. А иногда и очень уж со стороны…

К первой из этих составляющих относятся сами переводы христианских богослужебных книг с греческого на славянский, созданные братьями и их первыми славянскими учениками в исторически до чрезвычайности сжатые сроки (менее пятидесяти лет!). Это та самая служба на славянском (литургия, вечерня, утреня и требы с великим объемом гимнографических текстов, старых и вновь создаваемых). К древнейшей части наследия относятся и два так называемых «пространных жития» – «Житие Кирилла», написанное вскоре после кончины младшего из братьев, при авторском и редакторском участии старшего брата Мефодия. И житие самого архиепископа Мефодия, которое в славянском письменном обиходе появилось стараниями славян-учеников, в первую очередь Климента Охридского, к концу того же девятого века, то есть достаточно быстро. И замыкает эту древнейшую часть небольшое по объему, но совершенно замечательное по качеству выводов произведение автора по имени Черноризец Храбр – опыт самого первого филологического осмысления осуществлённых братьями подвижнических трудов по созданию первого литературного языка славянства.

Но этот рубеж – чистая условность. Подвести черту невозможно.

Хотя новая из письменностей Европы только-только заявила о себе во всеуслышание, ей, к счастью, предстояла в веках непрерывная, непрекращаемая вплоть до наших дней служба православному славянству – создание новых молитв, песнопений, житий, проповедей…

Вторая составляющая Кирилло-Мефодиевского наследия тоже заявила о себе очень давно. Имеются в виду страницы «Повести временных лет» с собственно русским пересказом того, как и почему творения солунских братьев пришли на нашу землю. По сути наши древние летописцы свой отсчёт русского исторического времени и государственного бытия открывают как раз цепочкой событий девятого века, твёрдо обозначая участие византийского императора Михаила Третьего, при котором письменное детище Кирилла и Мефодия пришло не только в Великоморавское государство, но и на Русь. Этот сжатый, ёмкий летописный рассказ ещё ждёт самой серьёзной и развёрнутой реконструкции.

По традиции, которая восходит к «Житию Кирилла», началом просветительства у славян принято считать 863 год, когда молодой Михаил Третий призвал к себе двух солунских братьев и поручил им отправиться с миссией в землю моравского князя Ростислава – в ответ на запрос последнего о насущности для его народа церковной службы на всем понятном славянском языке, а не на латыни.

Но ведь тогдашний константинопольский патриарх Фотий, неизменно благоволивший к трудам солунской двоицы, не случайно к этому же десятилетию относит и миссию к народу Рос, а киевское историческое предание упорно хранит память о князе Аскольде, во святом крещении Николае, который по возвращении из похода 860-го года на Константинополь, закончившегося договором о мире и сотрудничестве, строит в Киеве первый христианский храм. И служить в нём, как и в Моравии у Ростислава, тоже, как мы догадываемся, желают на своём родном славянском языке, а не на латыни.

Если реставратор занимается восстановлением достаточно сохранного, но несколько обветшалого объекта, то реконструкция, как правило, имеет дело с весьма бо́льшими утратами. И требует, соответственно, привлечения гораздо большего материала, восполняющего то, что утеряно, своими рабочими аналогиями. А потому она требует и большей отваги, готовности на рискованные поисковые ходы.

Славянские «пространные жития» Кирилла и Мефодия на протяжении нескольких столетий неизменно входили в круг чтения прежде всего в русской монашеской среде, где неоднократно поновлялись в рукописях.

Но объектом научного рассмотрения они, как и большинство рукописных памятников Древней Руси и её старопечатных книг, стали сравнительно поздно. В 1843 году в журнале «Москвитянин» появился исторический очерк тридцатилетнего профессора Московской Духовной академии Александра Васильевича Горского «О Св. Кирилле и Мефодии». Сегодня во всём международном сообществе славистов единодушно мнение, что Горский вернул к новой жизни два подлинных шедевра славянской житийной письменности, произведя в обширных комментариях к ним самую настоящую реконструкцию тех многочисленных подробностей реальных событий, которые в тексты двух житий не вошли. Ведь житие, – даже если оно густо насыщено исторической фактурой (вспомним классическую работу В.О. Ключевского «Житие как исторический источник»), – не есть историческая хроника, а, в первую очередь, опыт духовного портрета, старание выявить таинственные признаки святости. Но Александр Горский разглядел в двух житиях и необыкновенную плотность достоверных сведений. Подход учёного проникнут почтительным доверием к страницам двух первых в мире славянских самобытных произведений.

Не случайно в университетских хрестоматиях по древней письменности у сербов, у болгар, у чехов принято рождение своих национальных литератур отсчитывать именно от этих двух житий.

Но если мы посмотрим на наши хрестоматии по литературе Древней Руси, то они почему-то робеют совершить подобный же шаг и начинают свою хронологию лишь с памятников XI столетия – с той же «Повести временных лет» и со «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Да, это безусловно выдающиеся и уникальные памятники русской письменности. Но не первые. Если уж говорить об отважности реконструкционного поступка, то она в данном случае состояла бы в том, чтобы в качестве достойного пролога вернуть в историю нашей древней словесности два прекрасных образца житийного творчества. Очерк Александра Горского убеждал, что оба жития – наше, своё, родное, лишь по неведению пребывавшие до тех пор без должного внимания со стороны учёных и учащихся. Именно на Руси эти два жития сохранились в гораздо большем числе рукописных списков разных веков, чем у тех же болгар или сербов. Зачем же нашу щедрость так небрежно подменять расточительностью?

По крайней мере, исходя из своего опыта работы в биографическом жанре, могу сказать, что я бы ни за что не решился приняться за книгу о Кирилле и Мефодии, об эпохе такой отдалённой и понёсшей в течение более тысячи лет такие невосполнимые утраты её культурного содержания, – если бы не два эти путеводных жития.

Приемы реконструкции? Да, нередко понадобилось прибегать и к ним. Дело в том, что уже во времена после образцового труда Александра Горского стали и в мировой, и в нашей филологии всё больше укрепляться позиции так называемой гиперкритики. Что ж, разве подвергать сомнению и проверке любой текст не полезно, по крайней мере, до поры до времени? Но когда недоверие становится не одним из основных, а единственным орудием якобы научного анализа, сплошь да рядом перерастающего в нигилистическую расправу и потеху, когда к этому циничному занятию в свои сроки откровенно подключается атеистическая целеустановка, где уж тут ждать объективности?

Такое, увы, случалось и по отношению к житиям солунских братьев, и уже в сравнительно недавние десятилетия ХХ века. По внешности всё могло выглядеть даже благолепно. Произносились высокие слова в адрес просветителей славянства. Но когда доходила речь до определённых поступков в жизни Константина-Кирилла (его ещё детская сосредоточенность на образе Софии Премудрости, его юношеская полемика в защиту иконопочитания, его первая миссия в Багдад для участия в богословском диспуте с мусульманами, – всё подряд ставилось по сомнение или начисто вычёркивалось из событий его жизни. Но ведь тем самым от раза к разу выражалось недоверие редактору и соавтору жития, каковым был, напомню, Мефодий. Как же тогда доверять и всем переводческим трудам братьев, точности и достоверности славянских Евангелия, Апостола, Псалтыри?

Иногда реконструкцией приходится заниматься не на месте образовавшихся пробелов в тканине исторического полотна, а по поводу нигилистически перемаранных страниц, глав, судеб… Логика подобных «прочтений» такова: раз уж принято почитать просветителей славян, что же, не отстанем и мы. Но ведь принято тотально не доверять их житиям как источникам сомнительного свойства, ссылаясь на малограмотность или неряшливость переписчиков старых рукописей. И на этом поприще тоже уместно проявить свои умения. Особенно же умение получать в итоге двойную выгоду…

«Логика» очень схожа с эпизодом из знаменитого романа Ярослава Гашека: бравый солдат Швейк вспоминает об одном обитателе сумасшедшего дома, присвоившем себе манию величия: тот выдавал себя сразу за двоих – за Кирилла и Мефодия, в надежде, что ему в столовой будут отваливать сразу две порции.

К счастью, двойственное – гиперкритическое и, одновременно с этим, льстивое – отношение к наследию великих просветителей славянства у нас в России сходит на нет.

Древние, испытанные уже более чем тысячелетней проверкой на истинность житийные произведения, посвящённые им, возвращаются в круг чтения нового века. Иногда для более надежного возвращения возникает потребность в приёмах вдумчивой, бережной реставрации или реконструкции. Часто не обойтись без них и современному биографу. Было бы лишь чувство доверия к первоначалам. А «…краски чуждые, с летами, спадают ветхой чешуей…»

http://www.stoletie.ru/slavyanskoe_pole/putevodnyje_zhitija_906.htm