Церковный календарь: 12 августа (Старый стиль 30 июля) Апостол от 70-ти Си́ла Коринфский, епископ

Апостол от 70-ти Си́ла Коринфский, епископ Апостол от 70-ти Силуа́н Солунский (Фессалоникийский), епископ

Апостол от 70-ти Силуа́н Солунский (Фессалоникийский), епископ Апостол от 70-ти Криске́нт Галатийский, епископ

Апостол от 70-ти Криске́нт Галатийский, епископ Апостол от 70-ти Епене́т Карфагенский, епископ

Апостол от 70-ти Епене́т Карфагенский, епископ Мученик Иоа́нн Воин

Мученик Иоа́нн Воин Преподобный Анато́лий II Оптинский (Потапов)

Преподобный Анато́лий II Оптинский (Потапов) Преподобный Ге́рман Соловецкий

Преподобный Ге́рман Соловецкий Сщмчч. Полихроний, епископ Вавилонский, Пармений, пресвитер, Елима, пресвитер и Хрисотель, пресвитер, Лука, диакон и Муко, диакон, мчч. Авдон и Сеннис, князья Персидские, и Олимпий и Максим

Сщмчч. Полихроний, епископ Вавилонский, Пармений, пресвитер, Елима, пресвитер и Хрисотель, пресвитер, Лука, диакон и Муко, диакон, мчч. Авдон и Сеннис, князья Персидские, и Олимпий и Максим Сщмч. Валентин, епископ Интерамский (Италийский), три ученика его мчч. Прокул, Ефив и Аполлоний и прав. Авундий

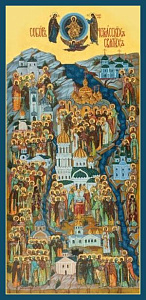

Сщмч. Валентин, епископ Интерамский (Италийский), три ученика его мчч. Прокул, Ефив и Аполлоний и прав. Авундий Собор Самарских святых

Собор Самарских святых Преподобная Ангели́на Сербская (Бра́нкович), королева

Преподобная Ангели́на Сербская (Бра́нкович), королева Священномученик Иоа́нн Плотников, диаконВТОРНИКСедмица 10-я по Пятидесятнице Поста нет. Глас 8-й

Священномученик Иоа́нн Плотников, диаконВТОРНИКСедмица 10-я по Пятидесятнице Поста нет. Глас 8-йАпп. от 70-ти Си́лы, Силуа́на, Криске́нта, Епене́та и Андрони́ка (I)

мч. Иоа́нна Воина (IV)

прп. Анато́лия II Оптинского, Младшего (1922)

Обре́тение мощей прп. Ге́рмана Соловецкого (1484)

сщмчч. Полихро́ния, епископа Вавилонского, Парме́ния, Ели́мы и Хрисоте́ля, пресвитеров, Луки́ и Муко́, диаконов, мчч. Авдо́на и Сенни́са, князей Персидских, и Оли́мпия и Максима (ок. 251)

сщмч. Валенти́на (Уаленти́на) Интерамского (Италийского), епископа, и трех учеников его мчч. Про́кула, Ефи́ва и Аполло́ния и прав. Аву́ндия (ок. 273)

Собор Самарских святыхпрп. Ангели́ны, деспотисы Сербской (ок.1520)

Сщмч. Иоа́нна Плотникова, диакона (1918)

https://azbyka.ru/days