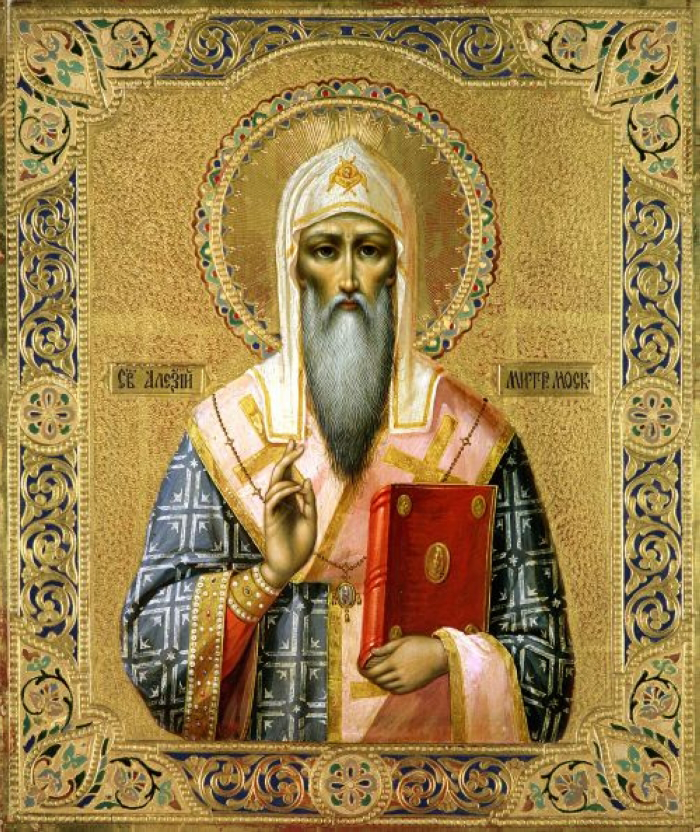

(Окончание)В послании к нижегородской пастве научает паству страху Божию. Пастырям говорит: «Не убойтесь лица сильных, запрещайте им обижать меньших. Пусть будет между христианами мир, любовь и правда, не на словах только и на языке, но в сердце чистом и душе прямой. Пишу это не для одних игуменов и иереев, но и для князей и бояр, для мужей и жен, и для всех православных христиан. Имейте, дети, попечение, покорность и послушание к духовным отцам вашим, так как они учат вас полезному и спасительному для души». Святой Церковью святитель прославляется как «питатель вдов, и сирот отец, помощник сущим в скорби всеизряден, плачущим утешение, пастырь и наставник всем заблуждающим», «церковная красото», «великий чудотворец», «светило всея российския митрополии», «златозарная российская звезда».

Святитель Божий окончил земное течение свое 12 февраля 1378 года. Он завещал положить тело его в Чудовом монастыре, указал и место погребения «за алтарем храма» своего, не желая, по смирению, быть похороненным в храме. Но благочестивый великий князь Димитрий Иоаннович Донской (1363–1389), глубоко почитавший великого святителя, повелел положить тело митрополита Алексия в церкви, близ алтаря. Целебные мощи его открылись спустя 50 лет после его кончины.

20 мая по ст. ст./2 июня – Обретение и перенесение честных мощейТак как первый храм, построенный в Чудовом монастыре самим святителем Алексием во имя святого Архистратига Михаила, в память бывшего чуда его в Хонех, был деревянный, то случилось, что крыша его, пришедшая от долгого времени в ветхость, обрушилась во время совершения Божественной литургии, причем по устроению Божию все бывшие в это время в храме остались невредимыми. Тогда великий князь Московский Василий Васильевич Темный (1425–1462) повелел построить каменный храм. И когда внутри прежнего деревянного храма стали копать рвы для фундамента нового храма, то нашли мощи великого святителя Алексия неповрежденными и даже одежды на нем неистлевшими. Это было 20 мая 1431 года. С того времени стали чтить память святителя. В новом храме, освященном, как и прежний, во имя Архистратига Божия Михаила, был устроен придел в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, в котором и положили многоцелебные мощи святителя Алексия.

В 1484 году при настоятеле Чудова монастыря архимандрите Геннадии (с 12 декабря 1484 года – архиепископ Новгородский; память 4/17 декабря) в обители началось строительство новой трапезной с храмом во имя святителя Алексия. В 1485 году святые мощи его были перенесены в новый трапезный храм и поставлены у южной стены, где и хранились два столетия. 12 февраля 1535 года, в день памяти святителя, мощи его были переложены в новую серебряную гробницу.

20 мая 1686 года при патриархе всея России Иоакиме († 1690) мощи святителя торжественно перенесли из обветшавшего к тому времени трапезного храма в арку между новоустроенными храмом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и храмом во имя святителя Алексия, где почивали открыто. Ныне святые мощи покоятся в Богоявленском патриаршем соборе в Москве.

Со времени открытия мощей исцеления и чудеса разного рода обильным потоком текут от святителя Божия.

Тропарь святителю Алексию, митрополиту Киевскому и всея Руси, глас 8Я́ко апо́столом сопресто́льна,/ и врача́ предо́бра, и служи́теля благоприя́тна,/ к ра́це твое́й честне́й притека́юще, святи́телю Алекси́е Богому́дре, чудотво́рче,/ соше́дшеся, любо́вию в па́мять твою́ све́тло пра́зднуем,/ в пе́снех и пе́ниих ра́дующеся и Христа́ сла́вяще,/ такову́ю благода́ть тебе́ дарова́вшаго исцеле́ний// и гра́ду твоему́ вели́кое утвержде́ние.

Тропарь святителям Московским, глас 4Первопресто́льницы Росси́йстии,/ и́стиннии храни́телие апо́стольских преда́ний,/ столпи́ непоколеби́мии, правосла́вия наста́вницы,/ Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе и Ермоге́не,/ Влады́ку всех моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ин тропарь святителю Алексию, митрополиту Киевскому и всея Руси, глас 8Я́ко светоно́сная возсия́ днесь па́мять твоя́, сла́вне,/ ве́рных озаря́ющи ду́ши и телеса́,/ и исцеле́ния струи́ Богоприя́тными ти моли́твами источа́еши,/ о́тче святи́телю Алекси́е,/ те́мже тя мо́лим, я́ко архиере́ом сопресто́льна и чудоде́йственника изря́дна,/ и́же Христо́ву Престо́лу предстоя́й,// о нас не оскудева́й моля́ся спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь святителю Алексию, митрополиту Киевскому и всея Руси, на обретение мощей, глас 2Я́ко сокро́вище пребога́тое, многоле́тно в земли́ сокрове́нное,/ честны́я мо́щи твоя́ обрето́шася чудоточа́щия,/ всеблаже́нне о́тче святи́телю Алекси́е:/ от ни́хже врачевство́ прие́млюще, обогаща́емся/ и Христа́ славосло́вим, глаго́люще:// сла́ва прославля́ющему святы́я Своя́.

Ин тропарь святителю Алексию, митрополиту Киевскому и всея Руси, глас 4Апо́стольских догма́т опа́сна храни́теля,/ Це́ркве росси́йския па́стыря и учи́теля,/ преблаже́ннаго Але́ксия святи́теля па́мять пра́зднующе,/ славосло́вим Христа́ Бо́га на́шего пе́сньми достодо́лжными,/ дарова́вшаго нам уго́дника Своего́,/ я́ко оби́льный исто́чник, точа́щ врачева́ния,// гра́ду же Москве́ похвалу́ и утвержде́ние.

Ин тропарь святителю Алексию, митрополиту Киевскому и всея Руси, глас 3Свы́ше от Бо́га глас глаго́лющ услы́шав,/ от ю́ности подвиза́вся, му́дре,/ в моли́твах, и во умиле́нии, и слеза́х,/ во бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв доброде́тели,/ отоню́дуже и дом Ду́ху Пречи́стому яви́ся./ Сего́ ра́ди Ру́сския митропо́лии архиере́йским са́ном почте́н быв,/ Христо́во ста́до упа́сл еси́ до́бре,/ ерети́ческая нападе́ния, не усумне́ся, отрази́/ и це́ркви воздви́же Христо́ви, святи́телю Алекси́е,/ и́ночествующих ли́ки собра́/ и сих Христо́ви приве́л еси́./ У́мре же, яви́ся, я́ко спящ,/ цел соблюде́н бысть пред мно́гими ле́ты,/ подава́я цельбы́ боля́щим./ Тем мо́лим тя:/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ град твой Москву́ неврежде́н// и страну́ и правосла́вныя лю́ди по вели́цей Его́ ми́лости.

Ин тропарь святителю Алексию, митрополиту Киевскому и всея Руси, глас 4Апо́стольских догма́т опа́сна храни́теля,/ Це́ркве росси́йския па́стыря и учи́теля,/ преблаже́ннаго Але́ксия святи́теля па́мять пра́зднующе,/ славосло́вим Христа́ Бо́га на́шего пе́сньми достодо́лжными,/ дарова́вшаго нам уго́дника Своего́,/ я́ко оби́льный исто́чник, точа́щ врачева́ния,// гра́ду же Москве́ похвалу́ и утвержде́ние.

Кондак святителю Алексию, митрополиту Киевскому и всея Руси, глас 8Боже́ственнаго и пречестна́го святи́теля Христо́ва,/ но́ваго чудотво́рца Але́ксия,/ ве́рно вси пою́ще, лю́дие, любо́вию да ублажи́м, я́ко па́стыря вели́каго,/ служи́теля же и учи́теля прему́дра земли́ Росси́йстей./ Днесь, в па́мять его прите́кше,/ ра́достно возопие́м песнь Богоно́сному:/ я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ многообра́зных нас изба́ви обстоя́ний, да зове́м ти:// ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Кондак святителям Московским, глас 3Во святи́телех благоче́стно пожи́сте,/ и лю́ди к Богоразу́мию наста́висте, и до́бре Бо́гу угоди́сте,/ сего́ ра́ди от Него́ нетле́нием и чудесы́ просла́вистеся,// я́ко ученицы́ Бо́жия благода́ти.

Ин кондак святителю Алексию, митрополиту Киевскому и всея Руси, на обретение мощей, глас 8Я́ко со́лнце незаходи́мое, от гро́ба возсия́ нам/ от мног лет сокрове́ны честны́я твоя́ мо́щи нетле́нны,/ святи́телю Алекси́е,/ тобо́ю благода́ть прие́млем:/ всю бо страну́ сию́ и вся ны чудесы́ и добро́тою обогаща́еши,/ де́йством благода́ти, да пое́м ти:// ра́дуйся, о́тче, свети́ло Росси́и.

Ин кондак святителю Алексию, митрополиту Киевскому и всея Руси, глас 3Я́ко светоно́сная па́мять святи́теля/ всем разруши́ уны́ние/ и свет облиста́ Небе́сных даро́в,/ всех созыва́ющи на весе́лие:/ от Бо́га бо, святи́телю Алекси́е, благода́ть обре́те прогоня́ти неду́ги/ и вся челове́ки исцеля́ти,// и мни́хом же степе́нь показа́ся.

Молитва святителю Алексию, митрополиту Киевскому и всея Руси

О, пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Алекси́е! Предстоя́ у Престо́ла всех Царя́, и наслажда́яся Све́та Единосу́щныя Тро́ицы, и херуви́мски со А́нгелы возглаша́я песнь Трисвяту́ю, ве́лие и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ся спасти́ лю́ди па́ствы твоея́, единоро́дный ти язы́к; благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́, архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́; мона́шествующия к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́; град сей (или: весь сию́; аще во обители: святу́ю оби́тель сию́) и вся гра́ды и страны́ до́бре сохрани́ и ве́ру святу́ю непоро́чну тем соблюсти́ Го́спода умоли́; мир весь умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́ нас; ста́рыя уте́ши, ю́ныя накажи́ (научи́), безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, плене́нныя возврати́, немощству́ющия исцели́ и ве́зде те́пле призыва́ющих тя и с ве́рою притека́ющих к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, усе́рдно припа́дающих и моля́щих ти ся от вся́ких напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́, да зове́м ти: о Богоизбра́нный па́стырю, звездо́ всесве́тлая мы́сленныя тве́рди, та́йнаго Сио́на необори́мый сто́лпе, миродохнове́нный цве́те ра́йский, всезлата́я уста́ Сло́ва, моско́вская похвало́, всея́ Росси́и украше́ние! Моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да в день стра́шнаго прише́ствия Его́ шу́ияго стоя́ния изба́вит нас и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2-я святителю Алексию, митрополиту Киевскому и всея Руси

О, свяще́ннейший о́тче, святи́телю Христо́в Алекси́е, па́стырю и учи́телю наш, не отри́ни нас (имена), с ве́рою притека́ющих к твоему́ заступле́нию, но ско́ро потщи́ся помоли́тися Царю́ ца́рствующих и Го́споду госпо́дствующих, да изба́вит ста́до Свое́ от волко́в, гу́бящих е́, и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа и тру́са, наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да же и губи́тельства, пото́па, и меча́, и огня́, и напра́сныя сме́рти, и я́коже исцеле́нием от слепоты́ цари́цы ага́рянския спасл еси́ оте́чество твое́, та́ко поми́луй и нас, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́вней су́щих, и изба́ви нас гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию, Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст нам пожи́ти в ве́це сем и на Стра́шнем суди́ще Свое́м сподо́бит десна́го стоя́ния со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Величание святителям Московским

Велича́ем вас,/ святи́телие Христо́вы/ Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе и Ермоге́не,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу:/ вы бо мо́лите за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

https://azbyka.ru/days/sv-aleksij-moskovskij