https://tvzvezda.ru/video/programs/201947915-84uxq.html/202509071959-19KRL.html/player

|

|

|

|||||||

|

|||||||||

| Новости: ВНИМАНИЕ! Во избежание проблем с переадресацией на недостоверные ресурсы рекомендуем входить на форум "Русская беседа" по адресу http://www.rusbeseda.org |

| Начало | Помощь | Правила | Архивы | Поиск | Календарь | Войти | Регистрация |

|

61

: 08 Сентября 2025, 12:10:48

|

||

| Автор Александр Васильевич - Последний ответ от Александр Васильевич | ||

|

Главное с Ольгой Беловой. Выпуск от 07.09.2025

https://tvzvezda.ru/video/programs/201947915-84uxq.html/202509071959-19KRL.html/player |

||

|

62

: 08 Сентября 2025, 12:00:58

|

||

| Автор Александр Васильевич - Последний ответ от Александр Васильевич | ||

|

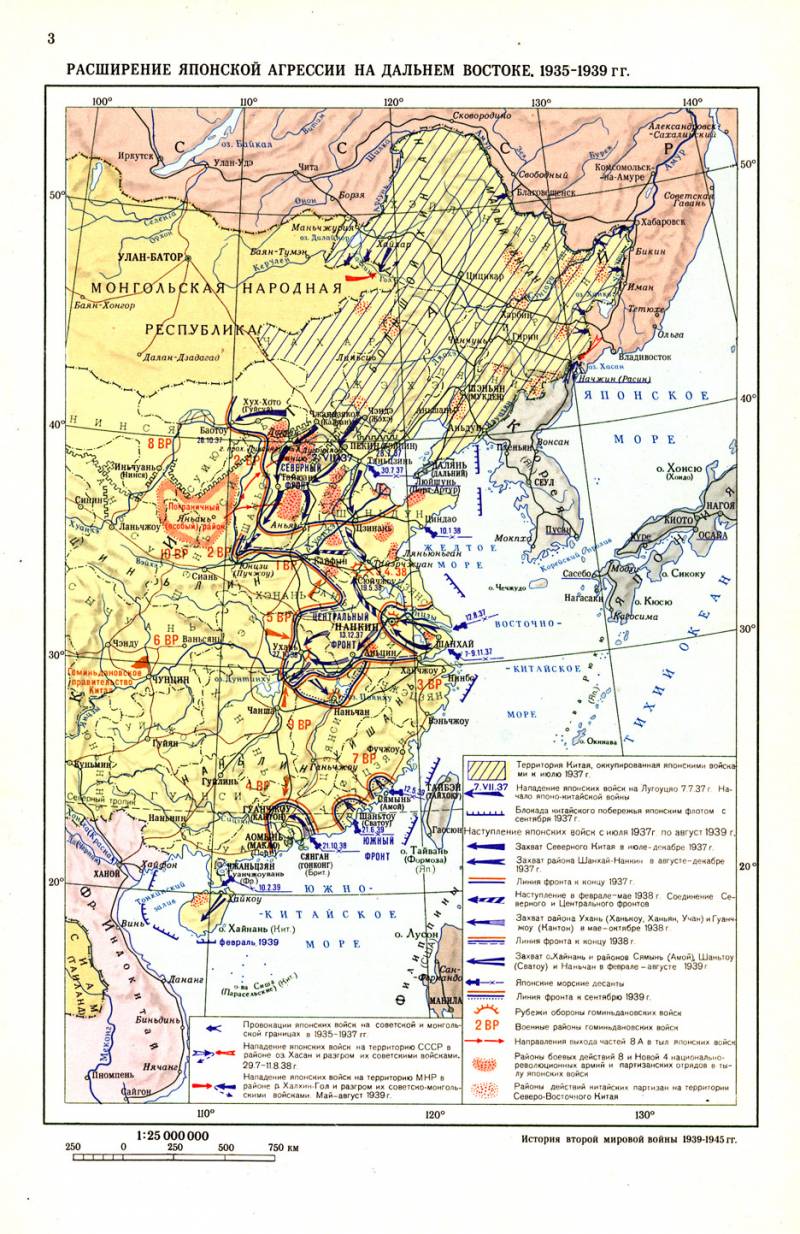

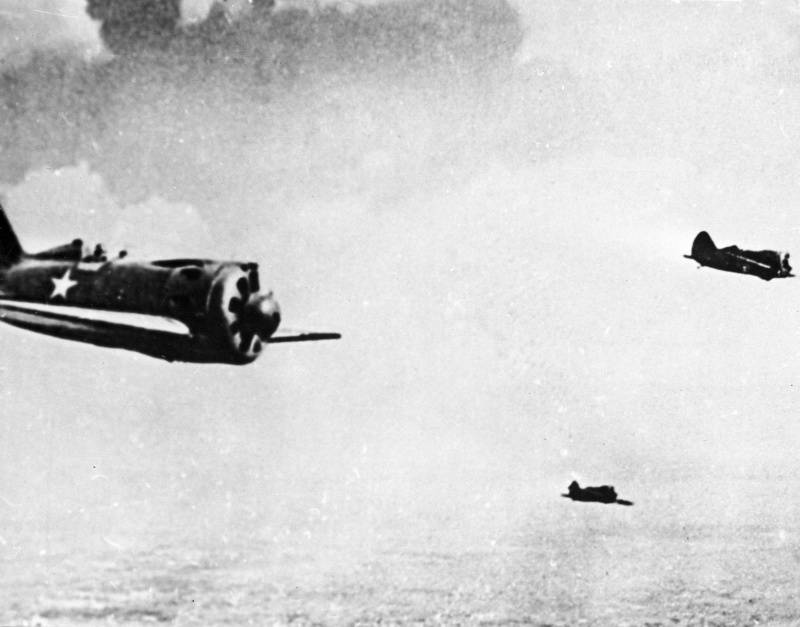

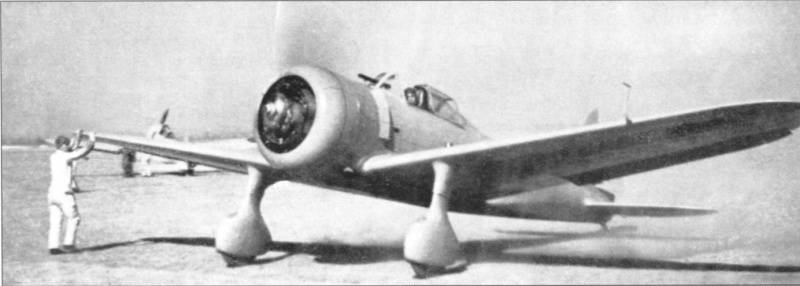

Урок для самураев

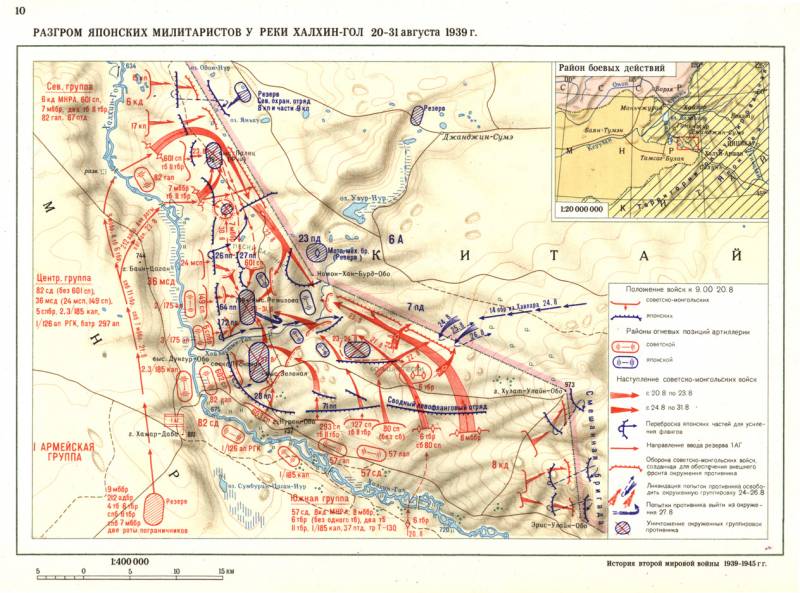

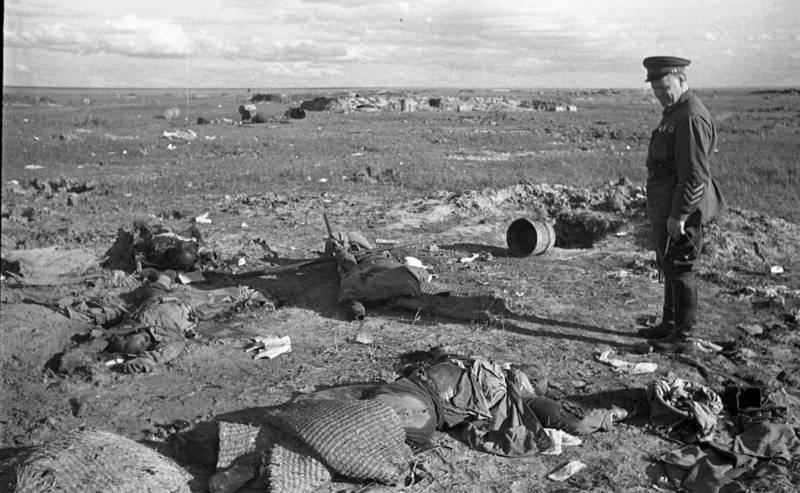

80 лет назад, в мае—сентябре 1939 года, советские войска нанесли поражение японской армии на реке Халхин-Гол в Монголии. Поражение японских вооруженных сил сорвало планы хозяев Англии и США натравить Японскую империю на Советский Союз, снова столкнуть русских и японцев, реализуя свои стратегические замыслы на Дальнем Востоке и в зоне Тихого океана. Бои на Халхин-Голе В мае 1939 года японская армия вторгалась на территорию Монгольской Народной Республики (МНР) в районе реки Халхин-Гол. Монголия была союзником СССР. Вторжение японцев в Монголию было важной частью экспансионистских планов Японской империи по захвату Китая, Монголии, владений западных стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, советского Дальнего Востока и Сибири. Японская военно-политическая верхушка претендовала на полное господство Японии в Азии. Для этого надо было полностью подчинить Китай, выбить с Дальнего Востока европейцев, американцев и победить русских. В 1931 году японцы вторглись в Северо-Восточный Китай (Маньчжурию). Китай потерпел поражение. В 1932 году японцы создали марионеточное государство Маньчжоу-Го, получив на северо-востоке Китая стратегический плацдарм для дальнейшей экспансии против Китайского государства и против СССР и МНР. Сырьевую базу для своей империи. В 1937 году Япония начала войну с Китаем с целью его расчленения и постепенного поглощения, включения в сферу влияния своей империи. К 1939 году японцы завершили захват центрального Китая и стали готовить нападение на СССР. В этот период японская ставка готовила два основных плана большой войны: 1) северный – против России-СССР; 2) южный – против США, Англии и других западных держав, имевших владения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Хозяева Запада толкали Японию на север, чтобы повторить сценарий Русско-японской и Первой мировой войн. Стравить японцев с русскими, а затем бросить на СССР и немцев. Поэтому англосаксы в это время не ограничивали Японию в гонке вооружений, снабжали её стратегическим сырьем. Хозяева Запада закрывали глаза на развязанную японцами бойню в Китае. Несмотря на предупреждение Москвы о том, что Союз будет защищать Монголию как свою собственную территорию (в марте 1936 года между СССР и МНР был подписан «Протокол о взаимопомощи», в Монголии развернули советские войска – 57-й Особый корпус под началом Фекленко), японские войска в мае 1939 года вторглись на территорию МНР. В мае японцы проводили разведку боем в районе р. Халхин-Гол. 28 мая японские войска, имея численное превосходство над советско-монгольскими силами, попытались провести операцию по окружению противника. Однако наши войска успешно отошли и на следующий день перешли в контрнаступление и оттеснили врага на исходные позиции.  Баян-Цаганское побоище В июне 1939 года на земле крупных боев не было, обе стороны готовились к решительной схватке. Москва укрепила командование, Фекленко заменили на Жукова, штаб 57-го Особого корпуса возглавил комбриг М. А. Богданов. Для координации действий советских войск на Дальнем Востоке и монгольских сил из Читы в район реки Халхин-Гол прибыл командующий 1-й Отдельной Краснознамённой армией командарм 2-го ранга Г. М. Штерн. Советское командование подготовило новый план боевых действий: активная оборона на плацдарме за Халхин-Голом и с одновременной подготовкой контрудара по японской группировке. Для решительного удара подтягивались войска: их перебрасывали по Транссибу к Улан-Удэ, затем они шли форсированным маршем сотни километров по территории Монголии. В это время воздухе шла настоящая битва. Сначала японская авиация брала верх. Однако Москва приняла чрезвычайные меры. В район конфликта перебросили группу лётчиков-асов во главе с заместителем начальника ВВС РККА Я. В. Смушкевичем. Многие из них были героями СССР, воевали в небе Испании и Китая. Были проведены меры по обучению летного состава, укреплению системы воздушного наблюдения, оповещения, связи и ПВО. В Монголию перебрасывают модернизированные истребители И-16 и И-153 «Чайка». В итоге советские ВВС завоевывают господство в воздухе. В боях 22 – 28 июня было уничтожено 90 японских самолетов (наши потери – 38 машин). Урок для самураев  Звено советских истребителей И-16 в небе во время боев на Халхин-Голе  Японские истребитель «Накадзима» Ki-27 на аэродроме во время боев на Халхин-Голе 2 июля 1939 года японская группировка, имея трехкратное превосходство в силах (около 40 тыс. солдат, 130 танков и 200 самолетов), перешла в наступление. Японское командование планировало окружить и разгромить войска противника, форсировать реку Халхин-Гол и прорвать оборону Красной Армии. Ударная группа генерал-майора Кобаяси форсировала реку Халхин-Гол и после ожесточённого боя захватила на её западном берегу гору Баян-Цаган. Здесь японцы сконцентрировали свои главные силы и стали форсированными темпами возводить укрепления, создавая эшелонированную оборону. Японское командование собиралось, опираясь на господствовавшую над местностью гору Баян-Цаган и созданный здесь укрепрайон, ударить в тыл оборонявшихся на восточном берегу реки Халхин-Гол советских войск, отрезать и уничтожить их. Одновременно шли жестокие бои на восточном берегу р. Халхин-Гол. Японцы имея серьёзное превосходство в силах, 2 пехотных и 2 танковых полка (130 машин), потеснили к реке 1,5 тыс. красноармейцев и 3,5 тыс. монгольской конницы (без поддержки русских монголы не имели никаких шансов против японцев, уступая в боевой подготовке и материально-техническом оснащении). Появилась угроза поражения советско-монгольских войск на восточном берегу Халхин-Гол. Однако японские силы под началом генерал-лейтенанта Масаоми Ясуоки не смогли разгромить наши войска, они выстояли. Жуков бросил в бой подвижный резерв, прямо с марша — 11-ю танковую бригаду комбрига М. П. Яковлева (до 150 танков) и 8-й монгольский бронедивизион. Вскоре их поддержала 7-я мотоброневая бригада (154 бронемашин). Это был большой риск, подвижное соединение пошло в бой без поддержки пехоты. Удача была на стороне Жукова. В ходе кровопролитной битвы в районе горы Баян Цаган (в ней с обеих сторон участвовало до 400 танков и бронемашин, 800 орудий и 300 самолетов) японская ударная группа была уничтожена. По различным данным японцы потеряли 8 – 10 тыс. человек убитыми, почти все танки и большую часть артиллерии. Таким образом, Баян-Цаганское побоище привело к тому, что японцы больше не рисковали форсировать Халхин-Гол. Дальнейшие события происходили на восточном берегу реки. Но японцы по-прежнему стояли на монгольской земле и готовились к новым боям. То есть борьба продолжалась. Была угроза разрастания этого очага конфликта в полномасштабную войну. Необходимо было восстановить государственную границу МНР и преподать Японии урок, чтобы японцы отказались от идеи северной экспансии.  Японская пехота на позиции у двух подбитых советских бронеавтомобилей БА-10 в монгольской степи (район реки Халхин-Гол). В правой части фотографии — расчет пулемета Тип 92 калибра 7,7 мм. Июль 1939 г.  Японские танки «Йи-Го» (Тип 89) во время наступления в монгольской степи. Июль 1939 г. Урок для самураев В июле – августе 1939 года обе стороны готовились к решительному наступлению. 57-й особый корпус был развёрнут в 1-ю армейскую (фронтовую) группу под началом Штерна. Её усилили, перебросили в район боев 82-ю стрелковую дивизию, 37-ю танковую бригаду. На территории Забайкальского военного округа провели частичную мобилизацию, сформировали две стрелковые дивизии. Советское командование усиливало оборону на плацдарме, перебросило туда новые части. Японцы провели несколько атак на восточном берегу Халхин-Гола, но были отражены. В небе продолжалась битва, советские ВВС сохранили господство в воздухе. К началу решительной битвы советская 1-я армейская группировка имела в своём составе около 57 тыс. человек, 542 орудия и миномета, более 850 танков и бронемашин, свыше 500 самолетов. Японская группировка – 6-я отдельная армия под руководством генерала Рюхэя Огису, насчитывала около 75 тыс. человек, 500 орудий, 182 танков, 700 самолетов. То есть японцы сохраняли преимущество в живой силе, а Красная Армия имела превосходство в бронетанковых войсках и господство в воздухе (качественное и количественное непосредственно в районе сражения). Японцы готовились возобновить наступление 24 августа 1939 года. С учётом печального опыта Баян-Цаганского сражения японское командование планировало нанести главный удар на правом крыле советской группировки, без форсирования реки. Советское командование сделало ставку на подвижные соединения, чтобы внезапными фланговыми ударами окружить и уничтожить войска противника в районе между рекой и государственной границей МНР. Советские войска делились на три группы — Южную, Северную и Центральную. Главный удар наносила Южная группа под командованием полковника М. И. Потапова, вспомогательный удар — Северная группа полковника И. П. Алексеенко. Центральная группа под началом комбрига Д. Е. Петрова должна была сковать японские войска в центре, тем самым лишить их возможности манёвра и ухода из-под удара. Советское наступление было тщательно подготовлено, все передвижения войск, техники, припасов тщательно скрывали, позиции маскировались. Противнику внушали, что Красная Армия занята только укреплением обороны и готовится к продолжению кампании в осенне-зимний период. Поэтому наступление советских войск, начавшееся 20 августа 1939 года, и упреждавшее удар 6-й японской армии, стало неожиданным для врага.  Группа японских солдат, плененных во время боев у реки Халхин-Гол  Красноармейцы атакуют на Халхин-Голе при поддержке танка БТ-7 В итоге Красная Армия провела классическую операцию по окружению и уничтожению вражеской армии. В ходе упорных 6-дневных боев 6-я японская армия была сокрушена. В центре японцы, имевшие крепкую оборону, держались хорошо. На флангах советские подвижные соединения при мощной поддержке авиации сокрушили вражеское сопротивление и 26 августа соединились, завершив окружение 6-й армии. Затем начались бои по расчленению и уничтожению вражеской армии. Попытки японского командования деблокировать окруженную группировку не привели к успеху. К 31 августа территория МНР была полностью очищена от врага. Это была полная победа. Японская армия была уничтожена. Японцы понесли огромные материальные потери. Оставшиеся силы деморализованы. В первой половине сентября 1939 года японские войска совершили несколько попыток перейти границу Монголии, но были отражены и понесли серьёзные потери. В воздухе битва ещё продолжалась, но также завершилась в пользу советских ВВС. Японская верхушка убедившись в провале своих планов экспансии на север, попросила мира. 15 сентября 1939 года было подписано соглашение между СССР, МНР и Японией о прекращении военных действий в районе реки Халхин-Гол, которое вступило в силу 16 сентября.  Япония поворачивает на юг Победа Красной Армии над японцами на Халхин-Голе имела важные геополитические последствия. Хозяева Запада в 1930-е годы снова разыгрывали старый сценарий на новый лад: натравливали Германию, а вместе с ней почти всю Европу, на Россию. А на Дальнем Востоке Советский Союз должна была атаковать Япония. Хозяева США и Англии инициировали новую мировую войну, но сами оставались как бы в стороне. Их фигурами в «большой игре» были Германия, Япония и Италия. Таким образом, ещё до официального начала Второй мировой войны хозяева Лондона и Вашингтона инициировали и тайно поощряли агрессию милитаристской Японской империи против Китая. Япония должна была окрепнуть за счёт Поднебесной и снова повернуть штыки против России. Германия была западной дубиной хозяев Запада, Япония – восточной. Хозяева Запада с древнейших времен хорошо усвоили стратегию «разделяй и властвуй», поняли, что лучше и выгоднее воевать чужими руками, «пушечным мясом», решая свои стратегические задачи и попутно наживаясь на горе других народов и стран, на поставках оружия и других товаров. Поэтому Японии дали возможность громить Китай, грабить его, создать на его территории плацдарм для войны с СССР. По плану хозяев США и Англии, после захвата Китая и одновременно с нападением Третьего рейха на европейскую часть России Япония должна была всеми силами ударить по Востоку России, захватить Приморье, Дальний Восток и Сибирь. Японский генералитет поддерживал такой сценарий. Бои на Халхин-Голе должны были стать подготовительным этапом перед полномасштабной войной Японии против СССР вместе с Германией. Однако Россия преподала на Халхин-Голе жесткий урок японцам. Японцы, видя мощь Красной Армии, результаты сталинской индустриализации, реформирования вооруженных сил, силу советских механизированных войск и ВВС, оказались умнее немцев. Японская ставка осознала, что ими хотят пробить дорогу к победе, пройти до Москвы по их трупам. Японцы раскусили планы хозяев Запада. В итоге японская военно-политическая верхушка стала склоняться к южному сценарию войны. Экспансии на юг, далее в Китае, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Войне против США и Британии, других западных стран, чтобы вытеснить западников из Азии и Тихого океана.  Советские кинооператоры рассматривают захваченную на Халхин-Голе японскую танкетку «Тип 94». На втором плане — трофейный японский автомобиль «Шевроле Мастер» модели 1938 года американского производства. Этот автомобиль использовался в качестве штабного в 23-й японской пехотной дивизии и был захвачен советскими войсками 20-31 августа 1939 года  Советские танкисты осматривают захваченный на Халхин-Голе японский танк «Тип 95 Ха-Го»  Советский командир осматривает японские ручные 6,5-мм пулеметы «Тип 11 Тайсе», захваченные во время боев на реке Халхин-Гол  Командующий 1-й армейской группой советских войск в МНР комкор Георгий Константинович Жуков у тел японских солдат, погибших во время боев на Халхин-Голе. Источник фотографий: waralbum.ru https://topwar.ru/157829-urok-dlja-samuraev.html |

||

|

63

: 07 Сентября 2025, 08:22:02

|

||

| Автор Александр Васильевич - Последний ответ от Александр Васильевич | ||

|

Советско-Японская война 1945 года

См.видео по нижеприведённой ссылке: https://vk.com/video-46793822_164639944 https://yandex.ru/video/preview/8965482820536191325 |

||

|

64

Общий раздел / Новости, общество, политика / Русские утерли нос Америке и завершили войну. Как победили милитаристскую Японию

: 07 Сентября 2025, 08:16:32

|

||

| Автор Александр Васильевич - Последний ответ от Александр Васильевич | ||

|

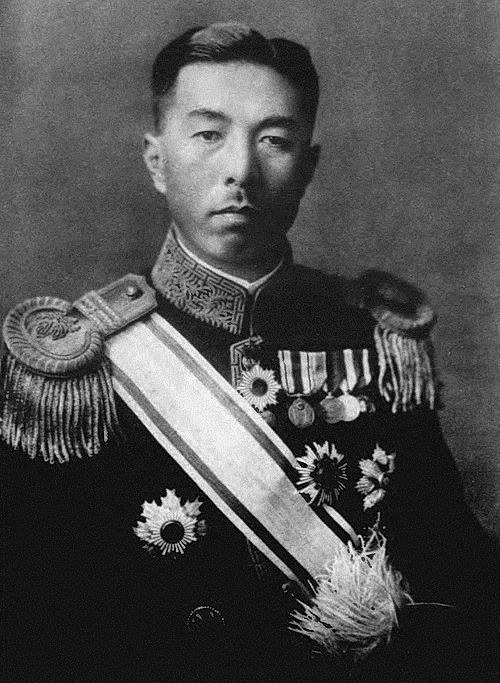

Русские утерли нос Америке и завершили войну. Как победили милитаристскую Японию 80 лет назад

Россия 3 сентября отмечает 80-ю годовщину победы над милитаристской Японией. Благодаря тому, что советские войска разгромили Квантунскую армию, император капитулировал и Вторая мировая война, наконец, завершилась. 360.ru восстановил хронологию тех событий. Советские солдаты на марше после вступления СССР в войну против Японии, 1945 г. IMAGO / www.globallookpress.com Когда США вступили во Вторую мировую Пакт о нейтралитете между СССР и Японией подписали в Москве 13 апреля 1941 года. Для Советов этот документ фактически обезопасил границы на Востоке. Японцев тоже можно было понять: они хорошо помнили победу Красной армии в сражении на Халхин-Голе в 1939 году и больше проигрывать не хотели. Но больше никому в мире пакт не понравился. Германия и Италия были в претензии, поскольку теряли союзника в надвигающейся войне с Советским Союзом. Британцы дулись, а американцы ввели новые торговые санкции против СССР. Нечто знакомое, не правда ли? Между тем Япония решила, что спокойнее воевать с США. Утром 7 декабря того же 1941-го ее самолеты и корабли разнесли американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на гавайском острове Оаху. Штаты потеряли почти 2,5 тысячи человек, четыре линкора, два эсминца, минный заградитель, 188 самолетов. Более тысячи солдат были ранены, огромное количество техники повреждено. Снимок с японского самолета во время атаки на Перл-Харбор / Публичное достояние Атака стала поводом для вступления Соединенных Штатов, а затем и Великобритании во Вторую мировую войну. И это несмотря на то, что налет на Перл-Харбор на полгода нейтрализовал американский Тихоокеанский флот и позволил Японии с легкостью захватить большую часть Юго-Восточной Азии, включая Гонконг, Бирму, Голландскую Ост-Индию, Малайю, Сингапур и Филиппины. Вот только уже в мае 1942-го японцы потерпели поражение в Коралловом море, в июне флот США разбил их у атолла Мидуэй, затем последовал разгром в битве за Гуадалканал. В 1944 году американцы захватили большую часть подчиненных Японии островов в Тихом океане и приступили к бомбардировкам городов самой империи. Отзвуки тех событий можно найти в творчестве великого японского режиссера Хаяо Миядзаки. В детстве он был свидетелем страшных воздушных налетов. Позднее мэтр часто показывал в своих картинах ужасы войны и атак с неба. В последней работе «Мальчик и птица» завязкой сюжета служит гибель матери главного героя во время бомбардировки Токио в 1943 году. Ялтинская конференция Лидеры стран Антигитлеровской коалиции второй раз (после Тегерана 1943-го) встретились вместе в феврале 1945 года. Во время переговоров в крымском Ливадийском дворце глава СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подписали соглашение, касающееся Японии. Советский Союз обязался вступить в войну против Японии не позднее двух-трех месяцев после капитуляции Германии и окончания боевых действий в Европе. Союзники пообещали, что Советам возвратят Южный Сахалин и Курильские острова, которые были аннексированы японцами после августа 1905 года. К середине марта 1945-го у Японии в Тихом океане дела шли не очень хорошо, и она даже вывела для поддержки свои элитные войска из Маньчжурии. Но британцы и американцы понимали, насколько важна помощь СССР. И вот 5 апреля 1945 года советские дипломаты уведомили японских коллег, что не будут продлевать Пакт о нейтралитете. Слева направо сидят: Черчилль, Рузвельт и Сталин у Ливадийского дворца, 9 февраля 1945 года / Публичное достояние Вступление СССР в войну с Японией Во время Потсдамской конференции союзники выступили с требованием безоговорочной капитуляции японской армии. В противном случае пообещали «стереть Японию с лица земли». Угроза была реальной: к тому времени американцы уже испытали свою первую атомную бомбу и решили сбросить следующую именно на Страну восходящего солнца. Однако правительство Токио не знало о планах Вашингтона, потому 28 июля публично отвергло ультиматум (на нем, кстати, не было подписи СССР). Утром 6 августа Хиросима, а через три дня Нагасаки вспыхнули страшным ядерным светом. Причем дело было не столько в стратегическом значении городов, сколько в удачном расположении и хороших метеоусловиях в дни атак. Но ядерные бомбардировки не поколебали правительство Японии. Между тем верный своему обещанию Советский Союз ровно через три месяца после победы над Германией, 9 августа 1945-го, выступил против японцев. СССР поддержали китайские коммунисты, выступила с одобрительным заявлением Великобритания. Монголы объявили, что будут сражаться вместе с советской армией. Ядерный взрыв над Нагасаки, 9 августа 1945 года. IMAGO / www.globallookpress.com Маньчжурская операция Бойцы Красной армии и войск Народно-революционной армии Монголии выступили против японской Квантунской армии. Это была серьезная сила, которая, помимо подчиненных ей бойцов, располагала кавалерией, имела более тысячи танков, 5360 орудий, почти две тысячи самолетов и 25 боевых кораблей, а также бактериологическое оружие. Командовал всем этим богатством генерал Императорских вооруженных сил Японии Ямада Отодзо. Он еще с 1944 года начал готовиться к возможной войне с СССР, но не преуспел: из-за разгрома на Тихом океане туда отправили лучших бойцов и мало-мальски толково подготовленных солдат. Так что как минимум половину армии составляли юные призывники и пожилые резервисты. Генерал Императорских вооруженных сил Японии, командующий Квантунской армией Ямада Отодзо / Публичное достояние Советские войска легко обходили хорошо укрепленные районы и уничтожали японские подразделения. Те несли просто колоссальные потери. Тем временем 15 августа 124-й император Японии Хирохито объявил о капитуляции. На следующий день командующий Квантунской армии приказал своим бойцам сдаться. Однако некоторые дивизии еще несколько дней вели войну, то ли не расслышав, то ли плюнув на приказ полководца. Наконец, к 20 августа советские войска вышли на Маньчжурскую равнину и Квантунской армии не стало: все были убиты, ранены или сдались в плен. До 2 сентября советские солдаты освободили Маньчжурию и Северную Корею. Японские солдаты сдают оружие, Харбин, 1945 год. Евгений Халдей / Публичное достояние Отряд-731 Уже после победы бойцы Красной армии нашли страшные свидетельства жестокого обращения японских оккупантов с местным населением. Была обнаружена лаборатория, где над людьми ставились опыты и эксперименты при разработке бактериологического оружия — того самого, что передали Квантунской армии для борьбы с советскими военными. Любой студент медик и просто любопытный человек может узнать, сколько часов или дней можно обходиться без пищи, воды, под палящим солнцем или голым на снегу, в пресной или соленой воде. Мало кто задумывается, откуда взялись эти факты. Увы, их поставщиками были нацистские палачи в концлагерях и сотрудники японского Отряда-731. Они проводили жуткие опыты на живых людях: военнопленных, арестованных, а иногда и просто похищенных местных жителях. «Доктора» обливали их кипятком, били электротоком, проводили вивисекции, заражали болезнями и вирусами. Сажали в барокамеры и то повышали, то понижали давление, отключали доступ воздуха. Об остальных «исследованиях» даже вспоминать страшно. По разным данным, в стенах лабораторий Отряда-731 погибли до 14 тысяч человек. Почти 70% из них были китайцы, 30% — русские, немного корейцев и монголов. Возраст большинства из них — от 20 до 35 лет. Точно известны имена лишь девяти, среди них — боец Красной армии Демченко, а также Мария Иванова и ее четырехлетняя дочь. Большинство нелюдей нашли и судили на знаменитом Хабаровском процессе в декабре 1949 года. Доказательств было достаточно: бесчеловечные эксперименты детально описывали в отчетах, снимали на видеопленку, фотографировали. Подтвердили и факты использования японцами бактериологического оружия на китайских городах. Подсудимые получили большие сроки. Но к 1956 году их выпросили отправить обратно в Японию. Не надо думать, будто врачи-живодеры стали париями, нет: почти все они получили ученые степени и общественное признание, преуспели в бизнесе. Например, микробиолог Масадзи Китано стал главным директором одной из ведущих японских фармацевтических компаний Green Cross. Глава Отряда-731 Сиро Исии вовсе ускользнул от наказания, сдавшись американцам, которые подарили ему иммунитет и тайное убежище в обмен на «бесценный опыт». Притом что непосредственно от рук этого хирурга погибли тысячи человек. Впоследствии добрый доктор и его коллеги помогали янки создавать биологическое оружие, которое те использовали в Корее. Сиро Исии на вечеринке бывших членов Отряда 731, январь 1946 года / Публичное достояние США переписывают историю Большинство современных японцев не знают об Отряде-731. Это неудивительно: США постарались, чтобы факты об опытах на людях и отравления целых городов остались под сукном истории. Японским властям просто запретили об этом вспоминать. Причем есть достаточно литературы и документальных фильмов о преступниках и их деяниях. Так же сегодня подменяют факты о победе над Японией в сентябре 1945-го. По версии янки, именно их ядерные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, вынудили Токио пойти на капитуляцию. Это, кстати, тот редкий раз, когда американцы признают, что атака была делом их рук. В остальное время предпочитают намекать, будто автор бомбардировок — СССР. Соединенные Штаты отчаянно тянут одеяло на себя и скоро, кажется, припишут себе победу над Наполеоном, строительство пирамид в Египте и уничтожение всех динозавров. Но куда хуже, что многие поверят в этот бред. Особенно если так напишут в соцсетях. Марат Котов https://dzen.ru/a/aLejZmyOLXjPzbHy |

||

|

65

: 07 Сентября 2025, 07:49:47

|

||

| Автор Александр Васильевич - Последний ответ от Александр Васильевич | ||

|

Война с Японией. Халхин-Гол. Документальный фильм ТВЦ

В мае 1939 года в степях Монголии у реки Халхин-Гол вспыхивает кровавый конфликт. В ожесточенном клинче сошлись Красная армия и армия императорской Японии. Была ли это репетиция большой войны или отвлекающий маневр? Почему Япония считалась главным потенциальным противником Москвы на Дальнем Востоке? Какова роль спецслужб в противостоянии двух стран и какую задачу на самом деле решала группа Рихарда Зорге в Японии? Правда ли, что японцы пытались ликвидировать Сталина? См.видео по нижеприведённой ссылке: https://rutube.ru/video/5e082fec20ae8388fca5806282ef60f5 |

||

|

66

Общий раздел / Новости, общество, политика / Япония не признает вины за войну и требует «компенсаций»

: 07 Сентября 2025, 07:32:46

|

||

| Автор Александр Васильевич - Последний ответ от Александр Васильевич | ||

|

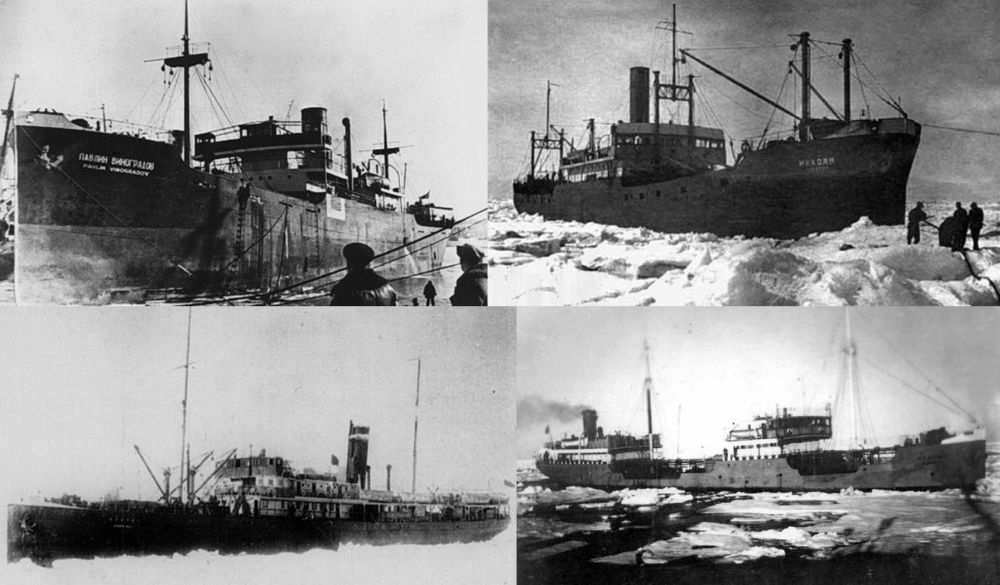

Анатолий КОШКИН

Япония не признает вины за войну и требует «компенсаций» Как Борис Ельцин просил прощения у японцев за плененных солдат  По прошествии 75 лет после капитуляции милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны ни американцы, ни японцы не считают нужным приносить официальные извинения за совершённые в годы войны их соотечественниками злодеяния. Более того, пропаганда в обеих странах, по существу, оправдывает, с одной стороны, Пёрл-Харбор, а с другой – Хиросиму. В Японии объясняют авианалет на американскую базу «окружением страны западными державами» с целью задушить ее санкциями в виде эмбарго на поставки жизненно необходимой Японии нефти и иных стратегических товаров. Оттого-де японский удар был вынужденным, упреждающим.  Хиросима после американской атомной бомбардировки А 60 процентов американцев до сих пор оправдывают атомное уничтожение жителей Хиросимы и Нагасаки «необходимостью спасти сотни тысяч американских парней, обреченных на гибель в случае десантных операций на Японские острова». Хотя доказано, что решающее воздействие на японское правительство и командование при их согласии безоговорочно капитулировать оказали не атомные бомбы при всей их разрушительной силе, а блицкриг Красной армии в Маньчжурии. Доводилось слышать от японцев, что извинений не нужно, ибо между японцами и американцами счет ничейный, «хикивакэ» по-японски. А вот от нашей страны извинений требуют и весьма настойчиво. Оказывается, мы должны принести официальные извинения за то, что в отличие от японцев, которые якобы «честно и неукоснительно» выполняли положения заключенного 13 апреля 1945 года пакта о нейтралитете, СССР, не дождавшись истечения срока этого договора, вступил в войну против Японии, хотя и по настоятельным просьбам союзных государств – США и Великобритании.  Советские суда, потопленные "нейтральными" японцами При этом не раз убеждался, что японцы в своей массе не знают, что Советский Союз почти за три месяца до объявления войны официально денонсировал «потерявший смысл» пакт о нейтралитете. Они повторяют пропагандистские клише о том, что Сталин коварно и вероломно «напал на Японию, захватил ее исконные территории, принудил солдат и офицеров Квантунской армии работать в холодной Сибири». Один из активных «борцов за северные территории» с профессорским званием утверждал в разговоре со мной, что японское правительство должно не выпрашивать «северные территории» (Курильские острова), ведя унизительные дипломатические переговоры, а решительно требовать их незамедлительного возвращения. Да еще с извинениями и выплатой компенсации за «незаконное использование этих исконно японских территорий в течение 70 лет». А также должно «выплатить денежные компенсации интернированным в Сибири или их родственникам за мучения». Причем говорилось это с пафосом и возмущением, будто не Япония, а кто-то другой подписывал с позором Акт о безоговорочной капитуляции. Следует отметить, что усилиями проводников такой японской пропаганды, определенной части нашего населения привито чувство вины перед Японией «за сталинские преступления». Желая того или нет, в такой «работе» участвовали и отдельные руководители российского государства. Напомним не столь далекий опыт «извинений» перед японцами президента РФ Бориса Ельцина.  Ельцин и Хасимото. Фото: Яндекс Ветераны Квантунской армии (группы армий), которая в августе 1945 года капитулировала перед Красной армией, объединены в так называемую «Всеяпонскую ассоциацию насильственно интернированных». «Нас правильнее называть не пленными, а интернированными, – заявлял ее исполнительный председатель Ясудзо Аоки, – ведь мы были направлены в Сибирь временно. Там мы трудились без гроша и сейчас хотели бы получить плату за свой труд». По сути дела, ассоциация требует приравнять своих членов к насильственно угнанным в фашистскую Германию на принудительные работы советским гражданским лицам, кстати, в основном молодым женщинам. В международном праве интернированием считается принудительное задержание одним воюющим государством гражданских лиц (а не военнослужащих. – А.К.) другого воюющего государства или нейтральным государством – военнослужащих воюющих стран. После официального объявления войны Японии ее военнослужащие, попавшие в советский плен с оружием в руках, вне всякого сомнения, являлись «лицами, принадлежащими к вооруженным силам воюющей стороны, оказавшимися во власти противника». В соответствии с международным правом статус военнопленных сохранялся за ними и по окончании военных действий. Но постепенно статус переосмыслили: оказывается, солдаты Квантунской армии сложили оружие не потому, что потерпели поражение на поле боя и сдались на милость победителя, а только потому, что подчинились приказу своего императора. А посему-де они не военнопленные, а граждане, насильственно угнанные в чужую страну. Отсюда японское толкование «интернирования», которое включено в школьные учебники. И самое поразительное: спустя полвека после войны японскую версию о судьбе военнопленных приняла российская власть. Перед визитом в Японию в ноябре 1993 года проинструктированный тогдашними «знатоками» из козыревского МИД РФ президент Ельцин изрек: «Для нас, русских, преступления Сталина – это огромная черная яма, в которую была свалена вся история. Сибирские лагеря… японцы переживают почти так же тяжело, как трагедию Хиросимы. Американцы давно принесли извинения японцам. Однако мы этого не сделали…» И в ходе своего визита Ельцин принес официальные извинения «со слезой» за содержание японских военнопленных в сибирских трудовых лагерях, не ведая о своем заблуждении: правительство США, как указывалось выше, никогда не извинялось перед Японией за варварское истребление сотен тысяч мирных жителей Хиросимы и Нагасаки. Американское понимание истории не изменилось: это были «издержки войны». Однако не ведал тогдашний российский президент и другого. А именно, что отнюдь не Сталину принадлежала идея использовать труд японских военнопленных для восстановления разрушенной войной советской экономики.  Фумимаро Коноэ Летом 1945 года князь Фумимаро Коноэ, трижды занимавший пост премьер-министра страны, и его советник генерал-лейтенант Кодзи Сакаи составили документ под названием «Принципы проведения мирных переговоров», в котором изложен перечень уступок Советскому Союзу за сохранение нейтралитета. Приведем два пункта из этого документа: «Мы демобилизуем дислоцированные за рубежом вооруженные силы и примем меры к их возвращению на родину. Если подобное будет невозможно, мы согласимся оставить личный состав в местах его настоящего пребывания». И далее: «Рабочая сила может быть предложена (СССР) в качестве репараций». Американский исследователь Г. Бикс, комментируя этот документ в своем труде «Хирохито и создание современной Японии», прямо указывает: «Идея интернировать японских военнопленных для использования их труда при восстановлении советской экономики (осуществленная на практике в сибирских лагерях) возникла не в Москве, а в среде ближайшего окружения императора». В свете этого факта покаянные речи Ельцина во время аудиенции с императором Акихито, сыном Хирохито, звучали по меньшей мере нелепо. Обвиняя Советский Союз в содержании военнопленных в трудовых лагерях, японская пропаганда в то же время весьма редко вспоминает об интернировании в годы войны в США 112 тысяч этнических японцев, из которых 78 тысяч были американскими гражданами. В феврале 1942 года по всему Западному побережью США были расклеены объявления: «Приказ всем лицам японского происхождения… Граждане США или нет, подлежат депортации… Размеры и вес багажа ограничиваются тем, что может унести в руках отдельный человек или семья». Под конвоем солдат все японцы, включая детей, были вывезены и помещены в 13 концентрационных лагерях в отдаленных местностях с тяжелым климатом. И только в 1986 году апелляционным судом было признано, что японцы, до окончания войны содержавшиеся в концлагерях, «не представляли угрозы для национальной безопасности». Тем, кто возмущается использованием труда японских военнопленных на советской территории, напомним о 700 тысячах корейцев, которых использовали на японских рудниках в прямом смысле слова как рабов. А ведь это были сугубо гражданские мирные жители. Абсурдными выглядят и требования «урегулировать проблемы японских военнопленных», с которыми выступали при Ельцине российские лоббисты интересов «Ассоциации интернированных». Об этом могут говорить только исторически и юридически безграмотные люди. Ведь эти проблемы разрешены Совместной советско-японской декларацией 1956 года, восстановившей мирные отношения между нашими государствами. В 6-й статье декларации записано: «СССР и Япония взаимно отказываются от всех претензий, соответственно, со стороны своего государства, его организаций и граждан, возникших в результате войны с 9 августа 1945 года». Стоит напомнить, что при заключении соглашения о прекращении состояния войны правительство СССР великодушно отказалось от всех репараций и материальных претензий к Японии. Все это лишает Японию и ее граждан юридических и моральных оснований требовать каких бы то ни было «извинений и компенсаций». Но японское правительство продолжает предъявлять к нашей стране-победительнице различного рода необоснованные претензии. И еще обижается, когда ему напоминают об ответственности Токио за развязанную совместно с нацистской Германией и унесшую десятки миллионов жизней Вторую мировую войну. И нельзя не согласиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который назвал Японию «единственной страной, которая не признает итогов Второй мировой войны»… https://www.fondsk.ru/news/2020/09/02/japonia-ne-priznaet-viny-za-vojnu-i-trebuet-kompensacij.html |

||

|

67

: 07 Сентября 2025, 07:03:24

|

||

| Автор Александр Васильевич - Последний ответ от Александр Васильевич | ||

|

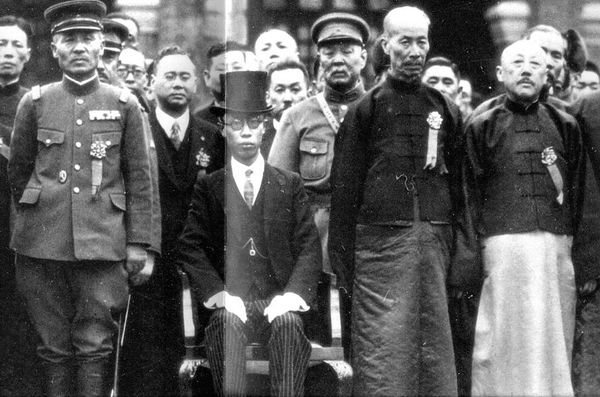

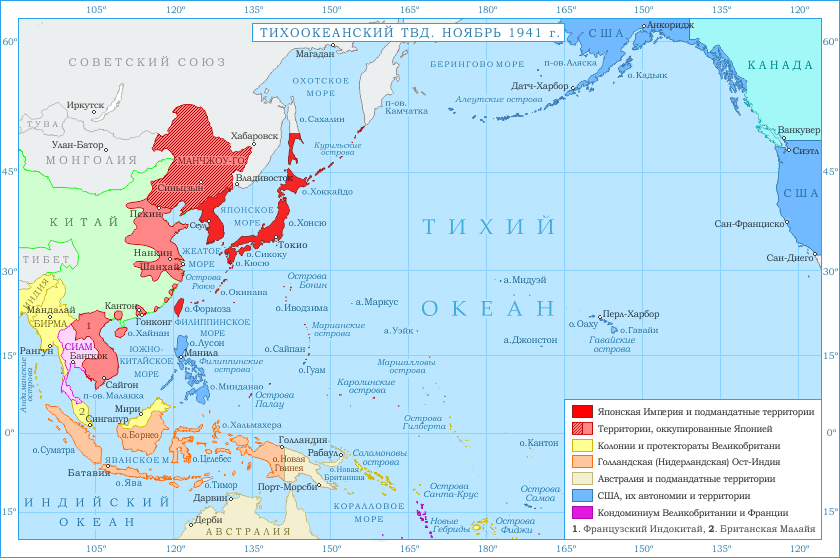

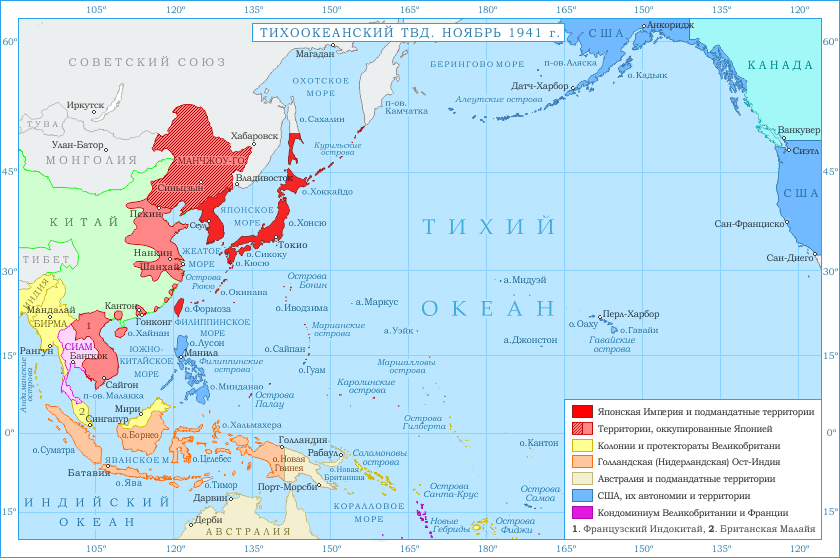

Марионеточное государство Маньчжоу-Го

Оккупации Маньчжурии предшествовала серия методично осуществлённых японской армией «инцидентов» — провокаций для развязывания войны.  Истоки конфликта за доминирование в Маньчжурии Часть территории северо-восточного Китая, Маньчжурия, уже в конце 19-го века стала объектом политических конфликтов иностранных государств, претендовавших на доминирование в этой области. Российское правительство, заключив в 1896 году договор о военном союзе с Китаем и подписав контракт о постройке через Северную Маньчжурию Китайско-восточной железной дороги (КВЖД), закрепило за собой Порт-Артур и Дальний (Дайрен), а после подавления восстания Ихэтуань в Пекине в 1900 году утвердило северный Китай в качестве сферы своего влияния. Симоносекский мирный договор 1895 года, завершивший неудачную для Китая войну с Японией и обозначивший вступление Японии в международное сообщество на правах равного партнера, расширил японское политическое и экономическое влияние в стране. Столкновение интересов в регионе привело к Русско-японской войне 1904-1905 годов, в результате которой южная Маньчжурия со всеми «правами» и «интересами» России, то есть аренда Квантуна, южная ветвь КВЖД от Дайрена до Чанчуня и предприятия российского производства, перешли к японцам. С окончания Русско-японской войны Япония настаивала на своих правах на территорию Маньчжурии. Ситуация в регионе значительно усугубилась для Японии зимой 1928 года, когда 29 декабря Чжан Сюелян провозгласил присоединение трех восточных провинций к нанкинскому правительству. И хотя политическое влияние Гоминдана в северо-восточном Китае было невелико, там велась усиленная агитация против иностранных держав, особенно Японии. Потому руководство Квантунской армии уже в марте пришло к выводу, что маньчжуро-монгольская проблема может быть решена только путём подчинения этих территорий Японии. Международная обстановка способствовала планам японского руководства. В Китае шла внутренняя война, пекинское правительство противостояло южному, Пэйянская военная группировка — Южному революционному правительству. В Маньчжурии действовали группы, стремящиеся восстановить Цинскую династию, борющиеся за сохранение границ и спокойствия на их территории, за независимость Монголии.  Бойцы Квантунской армии. Источник: pinterest.com Оккупации Маньчжурии в сентябре 1931 года предшествовала серия методично осуществлённых японской армией «инцидентов» — поводов к развязыванию воены. Самая крупная японская провокация — Маньчжурский инцидент — произошла 18 сентября 1931 года. В соответствии с заранее разработанным планом, японские войска, расположенные в зоне ЮМЖД, двинулись вглубь китайской территории и оккупировали Мукден. В течение 5 дней японский гарнизон, не встретив значительного сопротивления китайской армии, занял основные города в районе ЮМЖД: Аньдун, Мукден, Чанчунь, Фушунь, станцию Куанчэнцзы, Гирин. Учитывая, что с помощью силы предотвратить оккупацию не было возможным, Чан Кайши отдал приказ Чжан Сюеняну проводить политику «несопротивления» японской армии. 21 сентября китайское правительство обратилось в Лигу Наций с надеждой, что она вынесет решение в пользу Китая, и с помощью международного давления будет возможно вытеснить японские войска из Маньчжурии. Японская оккупация стала первой серьёзной проверкой для системы коллективной безопасности, ради которой была создана Лига Наций. Соединённые Штаты не входили в Лигу, а Англия была заинтересована в сохранении дружественных отношений с Японией, которая ещё номинально являлась союзной державой. Одновременно британская дипломатия проводила политику, направленную на поддержание дружественных отношений и с Чан Кайши, что в целом вызывало затруднения. Джон Саймон, министр иностранных дел Великобритании, известил Кабинет о том, что Япония имеет право посылать войска в Китай. СССР официально осудил японскую оккупацию Маньчжурии, однако советское правительство не желало обострять конфликт и прибегать к открытому противостоянию до тех пор, пока японская армия находилась за пределами зоны КВЖД. Создание Маньчжоу-Го  Вступление японской армии в Харбин. Источник: pinterest.com 29 февраля 1932 года по указанию четвёртого отдела штаба Квантунской армии в Мукдене собрался Всеманьчжурский объединённый съезд по созданию государства. На нём было принято решение о формировании на территории Маньчжурии «государства» Маньчжоу-Го и назначении Пу И его верховным правителем. Флагом Маньчжоу-Го был избран штандарт Цинской Империи (желтое поле с красной, голубой, белой и черной полосами), эра правления получила название Датун (великое благоденствие), столицей стал город Чанчунь, переименованный в Синьцзин (новая столица). 1 марта 1932 года была опубликована «Декларация об образовании Маньчжоу-Го», в которой говорилось, что целью создания государства является благоденствие народа. Японское правительство направило Лиге Наций ноту, в которой заявляло, что «все изменения, которые произошли в составе маньчжурской администрации, являются результатом действий местного населения». На самом деле создание нового государства не сопровождалось каким-либо референдумом или иной формой волеизъявления народа.  Пу И и члены правительства. Источник: pinterest.com 1 марта 1934 года Маньчжоу-Го было официально провозглашено монархией во главе с Пу И. Новое государство признали де-юре союзники Японии по «антикоминтерновскому пакту». 1 ноября 1937 года режим в Маньчжурии был признан Италией. Несмотря на существование торговых связей с Маньчжурией, гитлеровская Германия в течение длительного времени воздерживалась от признания прояпонского режима в этом регионе, объясняя это тем, что нельзя «делать Японии подарок, не получив что-нибудь взамен». Формальное признание произошло лишь 20 февраля 1938 года. Де-факто Маньчжоу-Го признал СССР. Тем самым советская дипломатия надеялась обеспечить сохранность государственного имущества и безопасность советских граждан, добиться разрешения вопросов, касающихся установления бесперебойного судоходства по пограничным рекам. Кроме того, по территории Маньчжоу-Го проходила КВЖД. Однако в 1935-м было подписано соглашение о продаже КВЖД Маньчжоу-Го, рассматривающееся как разрешение одной из важнейших дальневосточных проблем и в то же время как крупнейшее положительное событие в развитии советско-японских отношений.  Фотография Императора Пу И с автографом. Источник: pinterest.com Оккупация японскими войсками Маньчжурии значительно ухудшила стратегическую обстановку и для Монгольской Народной Республики (МНР). Китай не признавал независимости Внешней Монголии и считал её частью своей территории. Не признавала монгольской независимости и Япония. Идея Токио заключалась в объединении МНР с китайскими провинциями Внутренней Монголии в ещё одно марионеточное государство «Монголо-Го» по образцу Маньчжоу-Го. Конечной целью этих трансформаций виделось образование единой «маньчжуро-монгольской империи», то есть возвращение Внешней Монголии под власть маньчжурских правителей, как это было с конца 18-го до начала 20-го века. Это образование должно было стать новым материковым владением Японии.  Карта Тихоокеанского региона в ноябре 1941 года. Источник: pinterest.com В условиях нараставшей напряжённости в связи с японской агрессией в Китае пограничная зона Монголии и Маньчжурии превратилась в место регулярных столкновений между отрядами противоборствующих сторон, причём процесс этот был обоюдным, и установить изначальную виновность той или иной стороны было почти невозможно. В сложившихся условиях наиболее реальной политикой для сохранения государственности и для поддержания национальной безопасности МНР было дальнейшее военно-политическое и экономическое сближение с СССР. 27 ноября 1934 года стороны договорились о заключении джентльменского соглашения, предусматривавшего в случае нападения на одну из договаривавшихся сторон поддержку и оказание помощи, в том числе и военной. В марте 1936 года в Улан-Баторе был подписан советско-монгольский протокол о взаимной помощи. Следующей фазой стал непосредственно монголо-японский вооружённый конфликт, который развивался с 1932 года с взаимными вторжениями и на территорию МНР, и на территорию Маньчжоу-Го. Военные действия на Халхин-Голе, происходившие с середины мая до 16 сентября 1939 года, закончились полным поражением японо-маньчжурской стороны.  Бои на Халхин-Голе. Источник: pinterest.com Оккупация Маньчжурии и создание на её территории марионеточного государства Маньчжоу-Го стали важными шагами в укреплении стратегических позиций Японии на материке. К 1938 году под контролем Японии оказалась большая часть промышленно развитых районов Китая. В этой ситуации 3 ноября 1938 года правительство Коноэ опубликовало официальное заявление, подписанное императором, в котором говорилось, что на данном этапе задачей Японии является установление «нового порядка в Восточной Азии». Япония стремилась распространить на весь Китай форму осуществления своего господства, найденную в процессе создания Маньчжоу-Го и успешно применяемую на практике. Это означало попытку установить японскую экономическую и политическую гегемонию во всём Китае и потребовать признания такого положения другими державами.  Празднование десятилетия образования Маньчжоу-Го. Источник: pinterest.com С началом войны на Тихом океане 22 декабря была принята программа экстренной экономической политики, которая предусматривала повышение эффективности контролируемой экономики, уменьшение притока товаров из Японии и увеличение производства и снабжения Японии сырьевыми материалами, чтобы тем самым способствовать ведению войны. В целом, Япония сделала попытку создать государство со всеми атрибутами суверенного государства, положив в основу идею «неформального империализма». Тем не менее было абсолютно очевидно, что Маньчжоу-Го не играло самостоятельной роли ни на международной арене, ни в своих внутренних делах, и неуклонно следовало политическому курсу метрополии. Мария Молчанова https://diletant.media/articles/28078886 |

||

|

68

: 07 Сентября 2025, 06:47:08

|

||

| Автор Александр Васильевич - Последний ответ от Александр Васильевич | ||

|

Халхин-Гол

Вторая мировая война началась не только нападением Германии и СССР на Польшу, но и боевыми действиями, которые Япония вела в это время на Дальнем Востоке.  Театрами военных действий были Корея, Китай и Маньчжурия. Последняя стала своеобразным буферным государством для проведения экспериментов в плане боевых действий против Советского Союза. Проблема демаркации границ В процессе ведения боевых действий в Китае японцы основали марионеточное государство Маньчжоу-го, на территории которого находилась железная дорога, имевшая для Японии стратегическое значение в плане коммуникаций и переброски воинских контингентов, военной техники, боеприпасов и прочих предметов материального снабжения. Эта железная дорога проходила в непосредственной близости от реки Халхин-Гол, находившейся на монгольской территории. Соответственно, японцам нужно было отодвинуть границу от железной дороги, которую в случае конфликта монгольские или советские войска могли бы обстреливать фактически прямой наводкой. Добавим, что эта проблема демаркации границы возникла не в 1939 году. Она существовала достаточно давно, и единого мнения о том, где проходит граница между Маньчжоу-го и Монголией, не было. По одной версии, она проходила клином, выдаваясь и захватывая как раз тот кусок, где японцы хотели провести свою железную дорогу. Это подтверждают китайские карты 1919 года, карты 1919-го, 1926-го и 1934-го годов Квантунского губернаторства, карты 1937-го и 1938-го годов Квантунской армии. По другим свидетельствам, атласам конца 19-го века, граница проходила по самой реке Халхин-Гол, не вдаваясь в территорию Маньчжоу-го. Известный в своё время генерал-диссидент Петр Григоренко описывал, что он даже держал в руках эти атласы 1887 года. Собственно говоря, именно на второй версии японцы и построили свои ухищрения. Специально перед конфликтом на Халхин-Голе они даже издали новые редакции атласов 19-го века, показав тем самым, что спорный кусок территории исторически принадлежит Маньчжоу-го. Но не только это стало причиной возникновения конфликта. Со стороны японцев была ещё одна, более общая и более крупная политико-стратегическая задача: Япония рассматривала Советский Союз как своего потенциального противника и задолго до событий 1939 года готовилась к войне с ним. Исторический опыт 1905 года вселял в японцев некоторую эйфорию, да и оценка возможностей советской армии была у них, скажем так, не самая высокая. И надо отметить, что первые дни боевых действий на Халхин-Голе отчасти эту точку зрения подтвердили, потому что начало инцидента складывалось для Японии более или менее благоприятно, а в воздухе так вообще прекрасно. Зато для наших войск это был кошмар. За первые два дня воздушных боев, 22 и 23 мая, советская авиация потеряла 15 самолётов и 11 лётчиков против одного самолёта японцев. Из тех поражений конца весны 1939 года, надо отдать должное, советское командование достаточно быстро сделало выводы, и вскоре на Халхин-Гол была отправлена группа очень опытных лётчиков во главе с Яковом Смушкевичем, заместителем командующего ВВС РККА, которая начала заниматься инструктажем пилотов. Прибытие 11 (по другим данным, 17) лётчиков — героев Советского Союза и их участие в боевых действиях фактически переломило всё в пользу советских войск. Ну и, конечно, назначение командующим 57-м особым корпусом РККА комдива Жукова…  Японские лётчики между боями, 1939. Источник: wikipedia.org Военный конфликт на Халхин-Голе начался с нападения японских солдат на погранотряд монгольской армии. В этой атаке участвовало порядка двухсот человек, и всё это выглядело как мелкий пограничный инцидент. Однако на территории Монголии к этому времени уже находилась достаточно крупная группировка советских войск (после серий столкновений на озере Хасан), и, соответственно, началась, как это принято было говорить в советское время, эскалация конфликта. Мелкий приграничный инцидент начал перерастать в настоящую и достаточно масштабную войну. Собственно говоря, этим и было обусловлено прибытие Жукова на Халхин-Гол. Позже великий полководец вспоминал, что таких воздушных сражений, которые разворачивались у реки Халха, он не видел даже во времена Великой Отечественной войны. Чего стоит только один двухчасовой бой, в котором было задействовано порядка двухсот самолётов с обеих сторон! После боев на Халхин-Голе Жуков докладывал Сталину: «Японский солдат, который дрался с нами на Халхин-Голе, хорошо подготовлен, особенно для ближнего боя. Дисциплинирован, исполнителен и упорен в бою, особенно в оборонительном. Младший командный состав подготовлен очень хорошо и дерётся с фанатическим упорством. Как правило, младшие командиры в плен не сдаются и не останавливаются перед харакири. Офицерский же состав, особенно старший и высший, подготовлен слабо, мало инициативен и склонен действовать по шаблону». Так Георгий Константинович характеризовал японскую армию. Раз уж мы заговорили о Жукове, отметим, что Халхин-Гол стал началом его полководческой карьеры. 5 июня 1939 года он прибыл в штаб 57-го корпуса, командиром которого был Николай Фекленко, и потребовал доложить обстановку. «Из доклада было ясно, что командование корпуса истинной обстановки не знает, — писал Георгий Константинович. — Оказалось, что никто из командования, кроме полкового комиссара Никишова, в районе событий не был. Я предложил командиру корпуса немедленно поехать на передовую и тщательно разобраться в обстановке. Сославшись на то, что его могут в любой момент вызвать к телефонному аппарату из Москвы, он предложил поехать со мной товарищу Никишову». Далее Жуков докладывал, что «возвратившись на командный пункт и посоветовавшись с командованием корпуса, мы послали донесение наркому обороны». Это донесение, собственно, и превратило Георгия Константиновича в командира 57-го корпуса. Тактика Жукова Вступив в новую должность, Жуков немедленно начал действовать и, надо сказать, действительно выиграл этот вооружённый конфликт.  Штерн, маршал Чойбалсан и Жуков. Источник: wikipedia.org Несколько слов о командующем Дальневосточным фронтом командарме 2-го ранга Григории Штерне. Григорий Михайлович был одним из выдающихся советских командиров, который во время войны в Испании действовал под фамилией Григорович. В течение 1937 — 1938 годов он являлся главным военным советником при республиканском правительстве. Действовал весьма эффективно, настолько, что за четыре месяца 1937-го года был награждён орденами Ленина и Красного Знамени. В боях под Гвадалахарой и Уэской Штерн нанес очень серьёзные поражения франкистам. В апреле 1938 года он был отправлен на Дальний Восток, где в феврале 39-го года стал командармом 2-го ранга. Интересная деталь: несмотря на послужной список, Штерн не пользовался большим доверием у Сталина, что, кстати говоря, проявилось уже позднее, после Халхин-Гола. Когда этот конфликт был выигран советскими войсками, значительное повышение получил Г. К. Жуков, назначенный командующим войсками Киевского особого военного округа, а Г. М. Штерн так и остался на Дальнем Востоке. Любопытно, но в мемуарах «Маршала Победы» Григорий Михайлович тоже особо не фигурирует. По воспоминаниям генерала Петра Григоренко, Штерн был крайне недоволен действиями Жукова: «На следующий день Штерн с группой офицеров вылетел в 1-ю армейскую группу. Он долго говорил с Жуковым наедине. Жуков вышел после разговора раздражённым. Распорядился подготовить приказ. Приказ на перегруппировку войск и на вывод из непосредственного подчинения армии всех отрядов, на возвращение их в свои части». На Халхин-Голе Жуков действовал достаточно эффективно, но при этом невероятно жестоко. Любимым инструментом наведения порядка у комкора были расстрелы. Расстрельные приказы шли каждый день. И не только в отношении солдат, но и в отношении офицеров. Штерн своей властью очень часто отменял эти чудовищные приговоры. По сути, действия Жукова были наглядной иллюстрацией слов Сталина о том, что «советскому солдату надо иметь гораздо больше мужества, чтобы отступать, чем наступать».  Танковая атака РККА, август 1939-го. Источник: wikipedia.org К августу 1939 года 6-я японская армия насчитывала 38 тыс. солдат и офицеров, 135 танков, 250 самолётов. В составе армейской группы Жукова было 57 тыс. солдат, 515 боевых самолётов, 542 орудия, 385 броневиков и 498 танков. Всего за время конфликта Япония потеряла 164 самолёта двенадцати типов, 90 в боях и 74 в результате катастроф, из которых 99 были истребители. И здесь, конечно, надо отдать должное Смушкевичу и всей группе лётчиков-асов, которые прибыли в Монголию. Они-то и навели в воздухе порядок, показав японцам, кто там хозяин. 20 августа был нанесён неожиданный массированный удар по японским войскам. Через три дня вся японская группировка оказалась окружённой, и уже 31 августа признала свое поражение. Забавная деталь: 23 августа замкнулось кольцо вокруг японцев, и 23 августа был подписан пакт Молотова — Риббентропа. Япония политически запуталась. Она не ожидала такого удара со стороны своего главного союзника, Германии. Договор между Гитлером и Сталиным сильно дезорганизовал и дезориентировал японское руководство. Японское правительство подало в отставку. Надо сказать, что военная победа СССР на Халхин-Голе и пакт Молотова—Риббентропа на достаточно длительный срок охладили пыл японцев. Они полностью переключились на «южное направление», Тихоокеанский театр, и на Советский Союз уже руку не замахивали.  Пленные японские солдаты, 1939 год. Источник: wikipedia.org Отметим, что Халхин-Гол показал одну очень важную вещь, из которой, к сожалению, не было сделано никаких выводов, — уровень военной подготовки. Начиная от рядового пехотинца и кончая высшим командным составом, он был очень низким. Уровень владения техникой, собственным оружием был не лучше. Что касается потерь, то, по некоторым данным, японцы потеряли убитыми, ранеными и пленными 61 тыс. солдат и офицеров, советско-монгольская сторона — 57 тыс. Конечно, назвать реальную цифру погибших на Халхин-Голе не представляется возможным: она, как всегда, завуалирована. Но, как отмечали многие, кто имел отношение к этому конфликту, людей там полегло немало. https://diletant.media/articles/28438575 |

||

|

69

: 07 Сентября 2025, 06:28:12

|

||

| Автор Александр Васильевич - Последний ответ от Александр Васильевич | ||

|

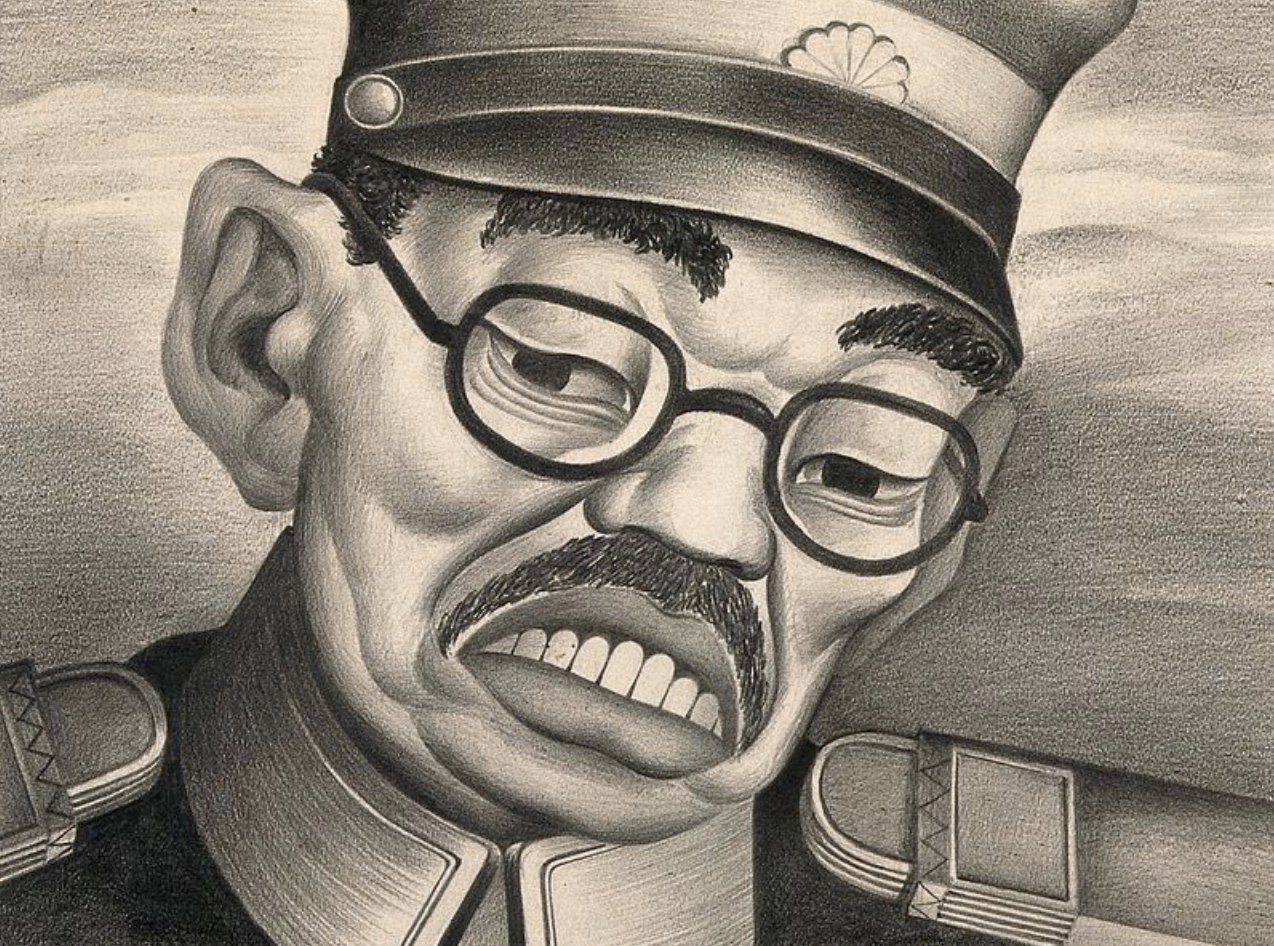

Император Хирохито: «символ демократии»

Почему не наказали императора Японии?  Хирохито, император Страны восходящего солнца, для союзнических войск Второй мировой стал одним из самых ненавистных людей на земле. СССР — Япония: ожидание войны По сути, в войне против СССР Япония не участвовала. Даже в самые тяжелые месяцы в конце 1941 года и в 1942 году она не нарушала договоров (в отличие от Германии) о ненападении. Какую же цель преследовала Страна восходящего солнца во Второй мировой войне? Стоит отметить, что у Японии не было интереса в Европе. Но перед войной все военные в стране хотели воевать. Было две партии — против кого будем воевать. Партия за войну с СССР — это сухопутная армия. (В Японии не было единой военной организации: флот и сухопутная армия были разведены, что, конечно, очень сильно сказалось на ходе войны). Как известно, было сделано две пробы — Хасан и Халхин-Гол, после чего стало понятно, что конфликт с Советским Союзом — задача очень трудная. Флот все время подзуживал за продвижение на юг, потому что при сухопутной войне ему, флоту, ничего не достается. Здесь на границе с Монголией вышел прокол. Японские сухопутные вооружения, в отличие от войны русско-японской 1904 — 1905 годов, были очень плохи. Достаточно сказать, что у Японии фактически не было танков, не было бронемашин, автоматического оружия. Колеса на пушках были в основном деревянные, а не металлические. Одним словом, абсолютно устаревшее вооружение. Что касается флота, то он был более передовым, более разумным в тактическом плане. На тот момент Япония имела третий по численности военно-морской флот в мире вслед за Великобританией и США, была одной из трех стран в мире, которая имела авианосцы. На начало войны японцы располагали лучшим в мире истребителем палубного базирования. То есть были достаточно подготовленными.  Юный император в церемониальных одеждах, 1928. Источник: wikipedia.org И когда Германия напала на СССР, не предупредив Японию, перед страной встал выбор. В июле 1941 года было решено: воевать будем, но не против Советского Союза, а пойдем на юг. Стоит отметить, что в 30-е годы японцы все-таки искали себе союзников. Прощупывались разные варианты. Но вот с Германией получилось лучше. Любопытно, но при этом Гитлер в своем труде «Mein Kampf» о японцах писал исключительно в уничижительном тоне. Он неоднократно подчеркивал, что эта нация, кроме подражательства, ни к чему не способна и так далее. Японцы, конечно, в этом смысле очень чувствительные люди, но тем не менее, зная это, они пошли на договор с фюрером, надеясь, что это как-то усилит их позиции. По большому счету, разрыв Японии с Западом произошел на Версальской конференции и несколько позже нее. Во-первых, Великобритания сама не захотела продлевать договор о дружбе. Она посчитала, что тот потенциал, который был в англо-японском договоре, исчерпан. При образовании Лиги Наций японцы поставили вопрос о расовом равенстве, но получили совершенно полный афронт. От кого? От той же Великобритании, от Соединенных Штатов. И тогда стало нарастать чувство: мы стали великой державой, сделали очень многое, что вы хотели. То есть японцы считали, что они являются полноправными партнерами Запада. Но их не признали. И это все больше и больше стало подталкивать их к гордому одиночеству. Тот комплекс, который европейцы, американцы воспитывали в японцах, стал перерастать в комплекс гиперпревосходства: да, мы, японцы, лучше всех, мы всем вам покажем и так далее. Что касается императора Хирохито, то в 20 — 30-е годы, когда мир шел к войне, он, естественно, интересовался развитием своей страны, следил за мировой политикой. Как именно? Об этом мы узнаем спустя время. В японском случае не работает такой мощный исторический источник, как письма. Император Мэйдзи не писал писем, император Хирохито не делал этого. У них нет сочинений, нет дневников. Есть только стихи. Но японские стихи настолько абстрактны, что не дают возможности реконструировать какую-нибудь историческую фактуру. Когда человек ничего не делает, ничего не пишет, очень мало говорит, то есть возможность налить в этот сосуд все, что угодно. И с точки зрения политической прагматики это очень умный ход. Император Хирохито. Прекращение войны Стоит отметить, что летом 1945 года, когда стало понятно, что поражение близко, Хирохито активизировался. В фильме Александра Сокурова «Солнце» прослеживается версия, что это был личный поступок императора, что именно он хотел завершить войну, прекратить ненужные убийства и так далее. На самом деле таких данных нет. Конечно, нельзя отрицать, что Хирохито мог испытывать подобные эмоции, но все же решение о прекращении войны приняла партия. Именно ей принадлежит идея выступления императора перед народом. Речь Хирохито, как показывают мемуары, произвела гигантское впечатление на японцев. Император впервые выступил по радио, японцы впервые услышали его голос. И они послушались — все до одного сложили оружие.  Карикатура на императора. Источник: wikipedia.org Известно, что после войны пакт о нейтралитете между Японией и СССР продлен не был. Для японцев это было ожидаемо. Другое дело (и на это японцы действительно обиделись) — это история с японскими военнопленными. Сталин очень хотел зону оккупации Хоккайдо. Трумэн сказал: «Нет». И тогда в приступе ярости Советский Союз не стал соблюдать условия Потсдамской конференции. 600 тысяч японских военнопленных было брошено в сибирские леса. Этого не планировалось, это было совершенно эмоциональное решение советского руководства. После поражения Японии в войне Хирохито, как известно, не попал под военный трибунал. На самом деле Макартур и основная часть американского политического истеблишмента хотели судить японского императора. Что помешало? Чрезвычайно интересная вещь. Точнее, человек — этнограф Рут Бенедикт. Рут провела исследование среди японских военнопленных, которые сидели в Америке (их было очень мало, где-то 3 тысячи, потому что японцы в плен не сдавались), и пришла к выводу, что если упразднить династию или осудить Хирохито, то Япония потеряет управляемость. Самое потрясающее в этой истории то, что ее послушались. Послушались и оказались правы — сегодня мы имеем совершенно благополучную высокоразвитую страну. Есть еще один интересный факт об участии ученых в этой войне. Речь идет о знаменитом японисте Сергее Елисееве. Сергей родился в семье купца Григория Елисеева, владевшего знаменитыми в Москве и Петербурге «Елисеевскими магазинами». Он окончил Петербургский университет, в 1920 году бежал от большевиков сначала во Францию, потом перебрался в Штаты. И когда американцы планировали атомные бомбардировки, думали стереть с лица земли Киото, древнюю столицу, Елисеев сказал: «Разбомбите Киото — японцы никогда вас не простят, потому что оттуда вышли японские императоры». Невероятно, но американцы прислушались к совету ученого. Японцы, кстати, до сих пор чрезвычайно благодарны за это Сергею Елисееву. Если говорить о послевоенной судьбе императора Хирохито, то после 1945 года он был объявлен «символом демократии». Стиль его жизни несколько изменился. В каком смысле? После войны Хирохито совершил очень много внутренних путешествий по Японии, встречался с людьми. Была даже предпринята попытка приблизить императора к народу: Хирохито сделал заявление, что он не является богом. И в этом смысле 124-й император Японии пусть и немного, но все же приблизился к европейскому образу, стал, скажем так, более активным, доступным монархом. Хотя на самом деле прежние ограничения на поведении все равно сказывались. https://diletant.media/articles/38813328/?utm_source=zen&utm_medium=social&utm_content=article https://dzen.ru/a/ZbjC5Yo3mDi_9C-F |

||

|

70

Общий раздел / Новости, общество, политика / Война после Победы - как СССР разгромил императорскую Японию в 1945 г

: 07 Сентября 2025, 06:09:44

|

||

| Автор Александр Васильевич - Последний ответ от Александр Васильевич | ||

|

Война после Победы - как СССР разгромил императорскую Японию в 1945 г

См.видео по нижеприведённой ссылке: https://vkvideo.ru/video-82217805_456243287?ref_domain=yastatic.net https://yandex.ru/video/preview/30871393573477635 |

||