Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 108679

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« : 07 Октября 2015, 05:52:25 » |

|

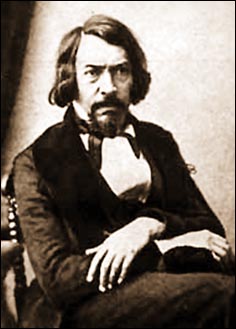

Валерий ЛясковскийАлексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочиненияКо дню памяти. Часть 1 Ко дню памяти (23 сентября / 6 октября) великого русского православного мыслителя, богослова, историка, поэта, публициста, критика, основоположника «классического славянофильства» Алексея Степановича Хомякова (1804-1860) мы переиздаем сочинение историка, публициста, педагога Валерия Николаевича Лясковского (1858-1938). Ко дню памяти (23 сентября / 6 октября) великого русского православного мыслителя, богослова, историка, поэта, публициста, критика, основоположника «классического славянофильства» Алексея Степановича Хомякова (1804-1860) мы переиздаем сочинение историка, публициста, педагога Валерия Николаевича Лясковского (1858-1938).

Это первое монографическое сочинение об А.С. Хомякове.

В.Н. Лясковский окончил физико-математический ф-т Московского ун-та (1880), затем учился на филологическом ф-те. «Почти мальчиком» он познакомился с И.С. Аксаковым, летом 1876 г. помогал ему разбирать корреспонденцию Славянского комитета, был и в теплых отношениях с А.Ф. Аксаковой (в архивах сохранились ее письма к нему), посещал аксаковские «пятницы», сотрудничал в газете И.С. Аксакова «Русь».

С 1882 г. служил в архиве МИД. С 1884 г. переехал в свое небольшое орловское имение «Дмитровское-Истомино». По соседству находилось имение Киреевка (Киреевская слободка), братьев И.В. и П.В. Киреевских (умерших в 1856 г.), где жила вдова Ивана Васильевича - Наталья Петровна (рожд. Арбенева). В 1898 г. В.Н. Лясковский купил Киреевку, сохранил и разобрал архив Киреевских и написал первые биографии об основоположниках славянофильства (Алексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочинения // Русский архив. - 1896. - Кн.3. - С. 337-510; Отд. изд.- М., 1897; Братья Киреевские. Жизнь и труды их. - СПб., 1899.- 99 с.).

После революции В.Н. Лясковский жил в Орле, писал воспоминания. Арестован (1937), погиб в заключении.

Публикацию (в сокращении) специально для Русской Народной Линии (по первому отдельному изданию: Лясковский В.Н. А.С. Хомяков. Его жизнь и сочинения.- М.: Универ. тип., 1897.- VIII, 176, II с.) подготовил профессор А. Д. Каплин. Постраничные сноски автора заменены концевыми.

Деление текста в Интернет-издании на 3 части - составителя (при этом авторское разделение сохранено без изменения).

+ + + ПРЕДИСЛОВИЕ.Трудность исторической оценки умственного деятеля. - Необходимость исторической перспективы при такой оценке. - Особенность деятельности Хомякова. - Отношение к нему и к его сторонникам двух господствующих общественных партий. - Необходимость правильной оценки славянофильства. - Задача предлагаемого труда. - Его план. - Цель автора. Оценка исторического деятеля тем легче для современников и потомства, чем резче очерчен круг его деятельности и чем доступнее область её пониманию большинства. Законодатель и полководец будут поняты раньше, чем художник и мыслитель; потому что труд последних, хотя быть может более глубокий и плодотворный, не отражается так непосредственно на внешней жизни народа, не затрагивает тотчас её ежедневного течения. Чем выше и духовнее работа, чем шире захват её, чем меньше дает она готовых выводов для немедленного применения, тем чаще работник остается незамеченным и неоцененным. Труд мысли и духа, борьба учения и слова не поддаются тому легкому, поверхностному восприятию, которое тотчас доступно всякому. Часто человек успевает сойти в могилу прежде, чем поймут его; а нередко и над могилою его нескоро наступает правдивая и беспристрастная оценка. И как тому, кто стоит вплоть возле высокой башни, видны лишь камни её основания, и ему нужно отойти в даль, чтобы разглядеть её истинные размеры и красоту: так и в области духа мы часто не разумеем значения исторического лица, потому что стоим к нему еще слишком близко. Нужно нам удалиться от него ходом времени, нужно ему отойти для нас в историческую даль, чтобы нам стало возможно верное его понимание. Таков был человек, изображению жизни и трудов которого посвящено нижеследующее. И не потому говорим мы это, приступая к рассказу о нем, что таким голословным суждением думаем наперед возвысить его во мнении читателя: подобный прием уместен разве в надгробном слове, а не в историческом жизнеописании; да к человеку этому и не идут такие искусственные приемы возвеличения. Цель наша иная: мы желали бы по возможности выяснить повод к появлению нашего труда, его происхождение и задачу.  Алексей Степанович Хомяков прожил немало (пятьдесят шесть лет) и во вторую половину своей жизни принимал такое заметное участие в умственной жизни своего времени, которого и противники его воззрений никогда не отрицали. Но он не только никогда не выступал на поприще деятельности практической, а и в научных и печатных своих трудах затрагивал главным образом вопросы свойства духовного, вечного, лишь изредка касаясь текущих житейских дел. Поэтому естественно, что деятельность его была недостаточно оценена при жизни и медленно находит оценку по смерти. Но этого мало. Этим объяснялось бы столь позднее появление первого опыта его биографии, и в таком положении находится не он один, а, к сожалению, и многие другие крупные русские деятели. Есть иная причина, замедляющая беспристрастную оценку Хомякова, причина, действовавшая по отношению к нему более, чем к кому бы то ни было. Хомякова и немногих близких к нему по убеждениям людей (частью сверстников, частью учеников) литературные их противники назвали славянофилами. Имя это, данное отчасти в насмешку, утвердилось за ними. Люди мало знакомые с делом думали и думают, что, согласно с прозвищем, вся суть славянофильства в сочувствии с зарубежными славянами, в панславизме; более осведомленные считали и считают основным догматом славянофилов обособление русской народности (национализм); лишь сравнительно немногие, читавшие сочинения Хомякова и других, знают, что проповедь народного самосознания была у славянофилов, и в особенности у Хомякова, выводом из целой совокупности религиозных убеждений и исторических воззрений. При жизни старых славянофилов (Киреевских, Хомякова, Самарина, Аксаковых) им противуполагались западники. Теперь, через полвека после спора этих двух направлений мысли, мы видим в нашем ученом литературном и общественном мире опять два господствующих направления, называемые обыкновенно либеральным и консервативным. Принято представителей первого считать преемниками западников, защитников второго - наследниками славянофилов. Не будем останавливаться на вопросе о преемстве западно-либерального направления; в этом вопросе обе стороны довольно согласны. Совершенно иначе представляется теперешний взгляд на славянофильство! В продолжение нескольких десятков лет многие вожди так называемого консервативного направления находили удобным для себя приурочивать проводимые ими взгляды ко взглядам славянофильским, вернее - пользоваться славянофильскою терминологией. Такое стремление было настолько сильно, что противники их, теперешние либералы, и на славянофильство стали смотреть теми глазами, какими смотрят они на современный публицистический консерватизм. С другой стороны, сами консерваторы никогда не переставали несколько сторониться славянофилов, коих оружием они зачастую пользовались, в тайне считая их тоже либералами, только другого сорта, чуть ли не еще более опасного... Таким образом, истинное славянофильство было и осталось равно в недоверии и подозрении у обеих, так сказать, оффициально признаваемых литературно-общественных партий. Такое положение кажется на первый взгляд странным, а между тем объяснение его очень просто. Дело в том, что обе эти так называемые наши партии, либералы и консерваторы, в сущности в одинаковой мере западники, то есть люди переносящие на Русскую почву западноевропейские понятия о консерватизме и либерализме. Поэтому они и не могут иначе относиться к славянофильству, которое, конечно, не подходит ни под одну из двух ходячих мерок; ибо сущность его заключается не в той или иной политической доктрине, а в признании за Русским народом, как выразителем целого Православно-Славянского мира, своих исконных начал, отличных от начал западных и часто даже им противуположных. Поэтому консерваторы и либералы, хотя и враждуют, но понимают друг друга; славянофилов же ни те, ни другие никогда не понимали вполне, так как судили о них по признакам чисто-внешним, а не по основным началам их воззрений, которых не могли или не хотели разглядеть. Проверить это легко хотя бы уже на том, что по одним общественным вопросам славянофилов причисляли к лагерю консервативному, по другим - к либеральному. Пусть такое причисление было чисто-внешнее, случайное, несогласное со смыслом деятельности отдельных славянофилов в том или другом деле: оно все же бывало, а толпа и не судит ни о чем иначе как по внешности. И такое недоразумение продолжалось не год, не два, а целых пятьдесят лет. Но всякому недоразумению когда-нибудь приходит конец. Настала пора определить место славянофильства в истории развития Русского просвещения и, сведя итог оставленному им наследству, сличить это наследство с тем, что теперь иногда выдается за славянофильское учение или чтó порицается как таковое. Попытки такой критической работы начинают появляться в литературе обоих лагерей. Составитель предлагаемой статьи далек от мысли дать точный и окончательный ответ на столь широко поставленный вопрос: он дает лишь свой опыт его посильного решения известным способом и в известных границах. Статья эта - не история славянофильства и не изложение славянофильского учения: это биография Хомякова и изложение его сочинений. Характеристики и изложение воззрений близких к Хомякову людей введены в нее лишь постольку, поскольку связь с ними служит к уяснению его личности и учения. Сообразно со своею задачею, статья разделена на две части: в первой рассказана жизнь Хомякова, во второй изложено его учение. В заключении автор излагает свои личные взгляды на значение Хомякова и его дела. Цель такого деления следующая. Никакое мнение не обеспечено от ошибок, тем менее мнение ученика (ибо биограф и не думает скрывать такого своего отношения к мыслителю, коего учение он излагает). Поэтому он не решается назвать свое исследование критикою. Но и верное само в себе мнение может возбудить спор; а так как главнейшая цель нашего труда - изображение, а не истолкование, то мы и желали бы поставить самое это изображение вне спора, не примешивая к нему наших личных мнений. Иначе: мы хотим изобразить Хомякова таким, каков он есть, а не таким, каким он, может быть, кажется нам. Конечно, никакой исследователь не может вполне отрешиться от собственной личности; но он обязан сделать это по мере сил. Вот почему мы и отделили, поскольку это было возможно, объективную часть нашего труда от субъективной. Предлагая рассказ о жизни Хомякова и изложение его сочинений, мы на основании того и другого излагаем затем наш взгляд на него, как всякий другой, предоставляя читателю проверить этот взгляд или составить свой собственный. Кто-то из западнического лагеря сказал раз автору: «Настоящий Хомяков утрачен, есть теперь Хомяков Аксаковский, Самаринский, Юрьевский, Кошелевский. Какой из них ближе к подлиннику, мы не знаем, а потому и судить о подлинном не беремся». В этом замечании, конечно, много преувеличения, но есть и доля правды. Цель настоящего труда восстановить, по возможности образ подлинного Хомякова. Цель эта - не полемическая. Невозможность местами вполне избежать полемического оттенка была очень тяжела для автора, и он приложил все свои старания к тому, чтобы уменьшить в своем сочинении элемент личного спора. Спор противоположных направлений мысли ведет к выяснению истины; спор личных самолюбий и счетов только затемняет ее. Спокойно и твердо высказанное мнение не должно быть принимаемо за вызов. Один вызов желателен во имя истины: вызов на разъяснение всего неясного, на дружную, совместную работу мысли и слова. Часть первая.

Жизнь А. С. Хомякова.I.Происхождение, детство и первая молодость. В половине ХVIII века жил под Тулою помещик Кирилл Иванович Хомяков. Схоронив жену и единственную дочь, он под старость остался одиноким владельцем большего состояния: кроме села Боучарова с деревнями в Тульском уезде были у Кирилла Ивановича еще имения в Рязанской губернии и дом в Петербурге. Все это родовое богатство должно было после него пойти неведомо куда; и вот старик стал думать, кого бы наградить им. Не хотелось ему, чтобы вотчины его вышли из Хомяковского рода; не хотелось и крестьян своих оставить во власть плохого человека. И собрал Кирилл Иванович в Боучарове мирскую сходку и отдал крестьянам на их волю - выбрать себе помещика, какого хотят, только бы был он из рода Хомяковых, а кого изберет мир, тому он обещал отказать по себе все деревни. И вот крестьяне послали ходаков по ближним и дальним местам, на какие указал им Кирилл Иванович - искать достойного Хомякова. Когда вернулись ходаки, то опять собралась сходка, и общим советом выбрали двоюродного племянника, своего барина, молодого сержанта гвардии Федора Степановича Хомякова, человека очень небогатого. Кирилл Иванович пригласил его к себе и, узнав поближе, увидал, что прав был мирской выбор, что нареченный наследник его добрый и разумный человек. Тогда старик завещал ему все имение и вскоре скончался, вполне спокойным, что крестьяне его остаются в верных руках. Так скромный молодой помещик стал владельцем большего состояния. Скоро молва о его домовитости и о порядке, в который привел он свои имения, распространилась по всей губернии. Стали рассказывать, что в кладовых у него хранятся целые сундуки с серебром и золотом. Когда в 1787 году императрица Екатерина проезжала через Тулу и советовала дворянству открыть банк, то дворяне отвечали ей: «Нам не нужно, матушка, банка; у нас есть Федор Степанович Хомяков. Он дает нам денег в заем, отбирает к себе во временное владение расстроенные имения, устраивает их и потом возвращает назад». Таков был излюбленный крестьянами Боучаровский владелец. Сохраненное и увеличенное Федором Степановичем состояние досталось его единственному сыну Александру, женатому на Настасье Ивановне Грибоедовой . Сын не походил на отца. Разгульный, необузданный в своих увлечениях, не имея нужды стеснять себя в чем бы то ни было, он весь отдался страсти к пирам и охоте. Каждую осень около 1-го сентября выезжал он из Боучарова и проводил в отъезжем поле целый месяц, кончая поход смоленским своим имением Липицами, полученным им в приданое за женою. Следствием такой жизни было то, что сын его Степан унаследовал расстроенные дела и долги.

Степан Александрович Хомяков был человек очень добрый, образованный и принимавший живое участие в литературной и умственной жизни своего времени, но не только не деловитый, а и беспорядочный по природе, в добавок страстный игрок. Выйдя в отставку поручиком гвардии, он женился на Марье Алексеевне Киреевской, небогатой и немолодой уже, но еще очень красивой девушке. Живя в Москве, он проиграл в Английском клубе более миллиона, чем окончательна запутал и без того уже плохие дела свои. Тогда Марья Алексеевна сама взялась за хозяйство и, благодаря своей редкой настойчивости, успела заплатить долги мужа. Чтобы сохранить детям состояние, она, с согласия Степана Александровича, перевела все имения на свое имя.

С тел пор муж и жена жили врозь, видаясь изредка: Марья Алексеевна с детьми в Боучарове и в Москве, а Степан Александрович в Липицах. Когда он заболел и после нескольких нервных ударов впал в детство, Марья Алексеевна перевезла его к себе и заботливо за ним ходила. Вообще это была женщина замечательная, соединявшая чуткое сердце с непреклонностью убеждений и воли, доходившею до суровости и выражавшеюся подчас в очень резких поступках. Вот чтó писал о ней, много лет спустя, её сын, лучше всех ее знавший: «Она была хороший и благородный образчик века, который еще не вполне оценен во всей его оригинальности, века Екатерининского. Все (лучшие, разумеется) представители этого времени как-то похожи на суворовских солдат. Что-то в них свидетельствовало о силе неистасканной, неподавленной и самоуверенной. Была какая-та привычка к широким горизонтам мысли, редкая в людях времени позднейшего. Матушка имела широкость нравственную и силу убеждений духовных, которые, конечно, не совсем принадлежали тому веку; но она имела отличительные черты его, веру в Россию и любовь к ней. Для неё общее дело было всегда и частным её делом[ii]. Она болела, и сердилась, и радовалась за Россию гораздо более, чем за себя и своих близких».

Степан Александрович и Марья Александровна жили в Москве на Ордынке, в приходе Георгия на Всполье. Здесь 1 мая 1804 года родился у них второй сын Алексей. Кроме него, детей было еще двое: старший на два года сын Федор и дочь Анна. Позднее Хомяковы переехали в дом свой на Петровку, против Кузнецкого моста, а лето проводили иногда в Липицах, но большею частью в Боучарове. Отсюда, во время нашествия Наполеона, Степан Александрович с семьею уехал в свое рязанское имение, село Круглое, Донковского уезда, где они и прожили зиму 1812 - 13 гг., в соседстве близкой своей знакомой Прасковьи Михайловны Толстой, дочери Кутузова, от которой могли иметь точные сведения о ходе военных действий. В память благополучного избавления от врага Марья Алексеевна дала обет построить в Круглом церковь; обет этот был впоследствии исполнен её сыном.

(Продолжение 1-й части следует)

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 108679

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #1 : 07 Октября 2015, 05:54:24 » |

|

(Продолжение 1-й части)

Переезд в Донков и пребывание там были первыми крупными событиями в жизни восьмилетнего Алексея. Хотя он своим младенческим умом и не мог еще обнять всего великого смысла переживаемой им поры, но, развитый не по годам, уже должен был чуять его, а почва для такого чутья в его душе была готова. Дети Хомякова росли не так как большинство детей тогдашнего зажиточного дворянства: вместо отчуждения от Русской жизни и всего более от Русской старины, они на каждом шагу могли видеть живые следы её и свежие предания. Боучаровский дом был полон этою стариною. Исторические воспоминания восходили в нем не только до Петровского времени, но и переходили через глубокий ров, прорытый этим временем в памяти Русского общества. Мальчик знал, что его предок Петр Семенович Хомяков был любимым подсокольничим Алексея Михайловича, и мог видеть письма к нему тишайшего царя, сохранившиеся в их доме. Знал он и еще, пожалуй, слышал от очевидцев чудный рассказ о том, как его прадед, подобно другому, всенародному избраннику, был избран народом и издалека призван владеть Боучаровым, и, конечно, представление о сельском мире, о важности мирского приговора не могло не сложиться в его голове определеннее и строже, чем у всякого другого из его сверстников. Та близость к народу, которую он с детства привык в себе чувствовать, поддерживалась и укреплялась самою крепкою из связей - связью веры и церковного общения. В доме Хомяковых, под непосредственным воздействием Марьи Алексеевны, жизнь шла в чисто-православном духе, со строгим соблюдением всех постов, обрядов и обычаев церковных, что опять-таки встречалось нечасто в тогдашнем верхнем слове Русского общества, пропитанном всевозможными западными учениями: и масонством, и деизмом и атеизмом, всем, но только не православною верою. Проводя большую часть своей детской жизни среди Московских святынь, мальчик не мог не проникнуться настоящим старорусским духом, и когда из своего рязанского убежища он услыхал, что Москва, которую он так любил с тех пор, как себя помнил, принесена в жертву за спасение России, мог ли ребенок Хомяков если не умом, то живым пониманием сердца не уразуметь того, чтó творилось вокруг него?

Так все те понятия, которые ему суждено было, возмужав, выразить в строгой последовательности научного исследования и могучим взмахом творческой мысли объединить в одно стройное учение, все они живыми образами уже стояли над его колыбелью. Под воздействием исключительных условий места и времени зарождался будущий мыслитель, а широкое приволье Боучарова и в особенности Липиц, с близостью к природе, с знаменитою дедовскою и отцовскою охотою, воспитывало поэта. Между тем обращено было заботливое внимание и на учение, и прежде всего на языки, при том не на один только французский, но и на немецкий, английский и латинский. Последнему учил братьев Хомяковых живший при них аббат Воiѵin. Раз маленькому Алексею попалась в какой-то книге папская булла. Он нашел в ней опечатку и спросил аббата, как же он считает непогрешимым папу, делающего ошибки в правописании, за что и был наказан. Этот случай наводит на мысль, что в разговорах между ученым аббатом и его воспитанником затрагивались богословские вопросы, и что эти разговоры и послужили первым толчком, направившим ум будущего богослова на различие исповеданий. Что касается порученного аббату прямого дела - преподавания латинского языка, то он выполнил его добросовестно, и мальчик основательно усвоил себе этот язык. Язык греческий он в начале знал плохо и утвердился в нем лишь впоследствии, а также познакомился с санскритским. Новые же языки Хомяков знал в совершенстве.

В начале 1815 года вся семья Степана Александровича поехали из Липиц в Петербург, потому что московский дом сгорел. По дороге мальчик всюду видел лубочные портреты Георгия Черного, и в его пылком воображении врезались образ сербского героя и рассказы о нем. В тоже время он и брат его мечтали, что они едут воевать с Наполеоном. Поэтому, когда они услыхали о битве при Ватерлоо, то Федор Хомяков спросил брата: «С кем же мы теперь будем драться?» - «Стану бунтовать славян», отвечал одиннадцатилетний Алексей. Петербург показался им каким-то языческим городом, и они ждали, что их будут принуждать переменить веру; но они твердо решились вытерпеть всякие мучения, а не принимать чужого закона. Нельзя не обратить внимания на все эти мелкие черты в жизни ребенка: ими в значительной мере объясняется последующее направление его мыслей.

В Петербурге Хомяковы прожили около двух лет. Там им преподавал русскую словесность драматический писатель Андрей Андреевич Жандр, друг Грибоедова. Взгляды последнего, в то время новые и вполне самостоятельные, этим путем дошли до них и, конечно, не остались без последствий. Вчитываясь в монологи Чацкого и вспомнив то господствующее направление общества, которое эти монологи обличают, мы невольно увидим некоторую связь между протестом, выразившимся в «Горе от ума», и позднейшим Московским направлением, которого провозвестником явился Хомяков; а если прибавим к этому, что Грибоедов относился с некоторым сомнением к преобразованиям Петра Великого, то связь эта окажется еще теснее.

После Петербурга Хомяковы три года жили по зимам в Москве, при чем оба брата оканчивали свое ученье, занимаясь вместе с Дмитрием и Алексеем Веневитиновыми под руководством шившего в их доме доктора философии Андрея Гавриловича Глаголева. Математику преподавал им профессор университета и друг С. Т. Аксакова Павел Степанович Щепкин, а чтение доставляла богатая библиотека Степана Александровича.

Между братьями Веневитиновыми и Хомяковыми установилась на всю жизнь самая тесная дружба. На сколько успешно шло ученье, можно судить по тому, что пятнадцатилетний Алексей Хомяков перевел Тацитову «Германию», и что перевод этот через два года был напечатан в «Трудах Общества Любителей Российской Словесности». Выбор предмета указывает отчасти на направление вкусов переводчика. Подобное же направление можно подметить и в его первых стихотворных опытах. Начал он, повидимому, и тут с переводов из Виргиния и Горация. Оду последнего «Pareus deorum cultor et infrequens», в которой прославляется божественное всемогущество, он перевел два раза, двумя разными размерами.

Первые самостоятельные произведения Хомякова ничем не отличаются от заурядных стихотворений других современных ему поэтов. В басне «Совет зверей» есть намек на вопрос о различии религий, но юный поэт еще не приходит ни к какому определенному заключению. Около этого времени Хомяков начал писать трагедию «Идоменей», которую довел только до второго действия. Немного спустя, он выдержал в Московском университете экзамен на степень кандидата математических наук.

В это самое время в Греции шла борьба за независимость. Хомяковы еще по Петербургу имели связи с графом Каподистрией, в Москве же у них часто бывал агент Филелленов Арбé, бывший ранее гувернером Федора и Алексея. рассказы Арбé воспламенили его младшего воспитанника, и тот решился бежать, чтобы сражаться за греков и подымать славян. Достав себе с помощью Арбé фальшивый паспорт, купив засапожный нож и собрав рублей пятьдесят денег, он поздно вечером, в ваточной шинели, ушел из дому. Но ему не удалось обмануть бдительность своего дядьки Артемия, уже давно за ним наблюдавшего. Прождав возвращения Алексея Степановича до полночи и не дождавшись его, старик послал за барином в Английский клуб. Степан Александрович тотчас приехал домой и, добившись правды от своего старшего сына, разослал погоню во все стороны. За Серпуховскою заставою беглеца настигли и привезли домой. Отец не наказал его, и только старший брат получил строгий выговор за то, что не остановил младшего; воинственным же наклонностям юного кандидата постарались дать более безопасное направление, определив его вскоре в военную службу, в кирасирский полк, которым командовал Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен. Через год молодой Хомяков перешел оттуда в Конную гвардию. Воспоминанием о неудавшемся бегстве в Грецию осталось «Послание к Веневитиновым», в котором поэт мечтает о славных подвигах, о войне за веру и освобождение Эллады. К тому же времени относится неоконченная поэма «Вадим», воспевающая столько раз воспетого поэтами того времени полуисторического Новогородского героя.

Первыми друзьями молодости Алексея Степановича, кроме брата его Федора и Веневитиновых, были: двоюродный его брат, племянник Марьи Алексеевны, Василий Степанов. Киреевский, Александр Алексеевич Муханов, а затем товарищи Веневитиновых по службе в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел: Иван Васильевич Киреевский и Александр Иванович Кошелев. Блестящий, высокодаровитый и не по летам серьезный Дмитрий Веневитинов, обещавший стать в первом ряду умственных деятелей своего времени, был средоточием этого дружного кружка, составившегося из лучших представителей тогдашней образованной московской молодежи. Все они были усердными последователями немецкой философии и сторонниками западного просвещения; но Хомяков не уступал им своего строго-православного и русского образа мыслей. В том отношении он сразу сошелся с младшим братом Киреевского, Петром Васильевичем, с которым познакомился немного позже и которого горячо полюбил. Необыкновенная чистота души П. В. Киреевского и его непоколебимая преданность самобытному развитию русского народа не могли не привлечь Хомякова, который прозвал его «великим печальником за Русскую землю».

Скоро Алексею Степановичу пришлось столкнуться с совершенно другими учениями и испытать себя на ином поприще спора.

II.

Служба в Петербурге. - Встречи с декабристами. - Поездка зa границу. - Трагедия «Ермак». - Возвращение в Россию.

Переселение Хомякова в Петербург совпало с разгаром брожения умов, приведшего к событию 14 декабря 1825 года. Но убеждения и общественные идеалы молодого корнета гвардии, вынесенные им из дому и из многосторонного образования, установленные работою рано окрепшего ума, были настолько определенны, что он сразу нашелся среди тех теоретических и практических противоречий, из которых не сумели выйти многие из его сверстников. Встречаясь с декабристами у своих родственников Мухановых, он вступал с ними в горячие споры, утверждая, что изо всех революций самая несправедливая есть революция военная. Раз он до поздней ночи проспорил с Рылеевым, доказывая ему, что войска, вооруженные народом для его защиты, не имеют права распоряжаться судьбами народа по своему произволу. Князя А. И. Одоевского он уверял, что он, Одоевский, вовсе не либерал, а только предпочитает единодержавию тиранство вооруженного меньшинства. Но такие взгляды слишком далеки были от того, чтó думалось и говорилось кругóм, чтобы найти себе отзвук или сочувствие; да и высказывавшему их двадцатилетнему юноше еще много нужно было пережить и передумать, прежде чем выступить с более твердою и определенною проповедью народности. В нем самом еще кипели и страсти, и разнородные жизненные стремления, и сомнения в силе и смысле своего призвания. Это смутное борение самоопределяющагося сильного ума вылилось в стихотворении «Желание покоя «, написанном им в 1824 году в Петербурге, - первом его произведении, имеющем самостоятельное художественное значение. Среди неровностей слога и юношеских длиннот в этом стихотворении уже слышится порою будущий Хомяков; поэтому мы приводим его вполне.

Налей, налей в бокал кипящее вино!

Как тихий ток воды забвенья,

Моей души жестокие мученья

На время утолит оно.

Пойдем туда, где дышет радость,

Где бурный вихрь забав шумит,

Где глас души, где глас страстей молчит,

Где не живут, но тратят жизнь и младость.

Среди веселых игр, за радостным столом,

На миг упившись счастьем ложным,

Я приучусь к мечтам ничтожным,

С судьбою примирюсь вином.

Я сердца усмирю роптанье,

Я думам не велю летать,

На тихое небес сиянье

Я не велю глазам своим взирать.

Сей синий свод, усеянный звездами,

И тихая безмолвной ночи тень,

И в утренних вратах рождающийся день,

И царь светил, парящий над водами -

Они изменники! Они, прельщая взор,

Пробудят вновь все сны воображенья;

Подпись: • И сердце робкое, просящее забвенья,

Прочтет в них пламенный укор.

*

Оставь меня, покоя враг угрюмый,

К высокому, к прекрасному любовь!

Ты слишком долго тщетной думой

Младую волновала кровь.

Оставь меня! Волшебными словами

Ты сладкий яд во грудь мою влила

И вслед за светлыми мечтами

Мена от мира увлекла.

Довольный светом и судьбою,

Я мог бы жизненной стезей

Влачиться к цели роковой

С непробужденною душою.

Я мог бы радости с толпою разделять,

Я мог бы рвать земные розы,

Я мог бы лить земные слезы

И счастью в жизни доверять...

*

Но ты пришла. С улыбкою презренья

На смертных род взирала ты,

На их желанья, наслажденья,

На их бессильные труды.

Ты мне с восторгом, друг коварный,

Являла новый мир вдали

И путь высокий, лучезарный

Над смутным сумраком земли.

Там все прекрасное, чем сердце восхищалось.

Там все высокое, чем дух питался мой,

В венцах бессмертия являлось

И в след манило за собой.

*

И ты звала. Ты сладко напевала

О незабвенной старине,

Венцы и славу обещала,

Безсмертье обещала мне.

И я поверил. Обаянный

Волшебным звуком слов твоих,

Я презрел Вакха дар румяный

И чашу радостей земных.

Но что-ж? Скажи: за все отрады,

Которых я навек лишен,

За жизнь спокойную, души беспечный сон,

Какие ты дала награды?

Мечты неясные, внушенные тоской,

Твои слова, обеты и обманы,

И жажду счастия, и тягостные раны

В груди, растерзанной судьбой.

Прости....

(Продолжение 1-й части следует)

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 108679

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #2 : 07 Октября 2015, 05:55:55 » |

|

(Продолжение 1-й части)

*

Но нет! Мой дух пылает

Живым, негаснущим огнем,

И никогда чело не просияет

Веселья мирного лучем.

Нет, нет! Я не могу цепей слепой богини,

Смиренный раб, с улыбкою влачить.

Орлу ль полет свой позабыть?

Отдайте вновь ему широкие пустыни,

Его скалы, его дремучий лес!

Он жаждет брани и свободы,

Он жаждет бурь и непогоды

И беспредельности небес.

Увы, напрасные мечтанья!

Возмите-ж от меня бесплодный сердца жар,

Мои мечты, надежды, вспоминанья,

И к славе страсть, и песнопенья дар,

И чувств возвышенных стремленья.

Возьмите все!

Но дайте лишь покой,

Безпечность прежних снов забвенья

И тишину души, утраченную мной.

Настоящая борьба была впереди, а теперь нужно было собраться с силами, привести в порядок роившиеся в голове мысли; нужно было на время уйти от шума и суеты столицы, отдохнуть и одуматься. Вероятно, по этим побуждениям, надеясь многое повидать и многому научиться, да и побыть с братом, служившим при посольстве в Париже, Хомяков просил у родителей позволения выйти в отставку и предпринять заграничное путешествие. Степан Александрович, всегда более податливый, тотчас на это согласился; но Марья Алексеевна сначала восстала против затеи сына, и только настояния Федора Степановича, любимца матери, убедили ее дать свое согласие. Вот чтó писал ей Федор Степанович 2 Февраля 1825 года из Парижа в Вюрцбург, где Марья Алексеевна в то время находилась ради лечения дочери. «J'ai reçu une lettre de mon père du 17 Décembre; sa santé paraissait un peu rétablie. Il m'annonce avoir permis à mon frère de quitter le service. Pour moi je pense qu 'Alexis ne peut faire mieux que de profiter de cette permission et de partir pour l'étranger. La perte d'un au de service n'est rien du tout dans les circonstances actuelles: il faut penser à l'avenir, et tous les jours je me raffermis dans la conviction, qu'avec le caractère de mon frère, un voyage à l'étranger lui est absolument indispensable en ce moment. Ce sera d'ailleurs le meilleur moyen pour rétablir sa santé; et quant aux dépenses, ellesne s'élèveront pas au quart de ce que lui aurait coûté la remonte. Je désirerais fortpour moi, et encore plus pour lui, qu'il vînt passer six à sept mois ici. Il végète à Petersbourg. L'indolence, l'apathie de son caractère y rend inutile l'activité de son esprit; à Paris tout l'exciterait. Je vous écrirai incessamment sur ce même sujet, mais plus au long, et j'espère alors vous convaincre entièrement»[iii].

Получив согласие матери, Хомяков тотчас вышел в отставку и уехал за границу, где провел около полутора года, с начала 1825 до конца 1826. Брата он уже не застал в Париже, так как Федор Степанович был тем временем переведен на службу в Петербург.

В Париже Хомяков занимался живописью в академии. Раз, когда ему долго не присылали денег, он взял заказ на запрестольный образ для католического храма, но работа эта была ему настолько не по душе, что он, как только получил деньги из дому, тотчас ее бросил. Вообще он и в Париже сохранил свое православное настроение и так строго соблюдал церковные обряды, что во весь Великий Пост съумел ни разу не оскоромиться.

В это время писал он свою трагедию «Ермак», о которой, Пушкин дал такой отзыв: «Ермак - лирическое произведение пылкого юношеского вдохновения, не есть произведение драматическое. В нем все чуждо нашим нравам и духу, все, даже самая очаровательная прелесть поэзии»[iv].

Внешняя форма, так сказать, бытовая оболочка трагедии очень далека от бытовой исторической действительности; но за этою внешностью, хоть и не вполне еще ясно, уже слышатся народные, общественные и человеческие идеалы автора. Отошедший в историю, как самостоятельное драматическое произведение, «Ермак» важен для нас в связи с последующим развитием мысли Хомякова. Он был поставлен в Петербурге в 1829 году, а напечатан через три года. Во время заграничной поездки Хомякова в журналах начали появляться его мелкие стихотворения.

Из Парижа, окончив «Ермака» и насмотревшись на знаменитого трагика Тальму, Алексей Степанович поехал в Швейцарию, оттуда в северную Италию и через земли западных славян вернулся в Россию. От этой первой заграничной его поездки осталась черновая рукопись небольшой статьи о зодчестве, в которой он, по поводу описания Миланского собора, задает себе вопрос о происхождении этого искусства и приходит к заключению, что первоначальным источником зодчества была религия, и что начала его нужно искать не у подражательных римлян, а у народов Востока, в Египте и в Индии. Таким образом, уже в эту раннюю пору жизни взоры Хомякова обращались к древнему Востоку. Воспоминанием о северной Италии навеяно стихотворение «Isola bella».

Алексей Степанович, вернувшись в конце 1826 года из-за границы, заехал прежде всего в Липицы к отцу, который всегда был к нему очень нежен и особенно волновался его литературными успехами. Оттуда он поехал в Боучарово с намерением помогать матери в ведении хозяйства. Но ладить с Марьей Алексеевной было не легко, а Алексей Степанович был тогда еще слишком молод, чтобы уметь быть покорным сыном во всех мелочах жизни, в чем он совершенно успел впоследствии. Совместное их хозяйство не пошло, и Хомяков месяца через два уехал в Петербург к брату. Здесь ждало его первое в жизни тяжелое горе: в марте 1827 года смерть в несколько дней унесла Дмитрия Веневитинова. Хомяков потерял в нем любимого друга, а Россия, быть может, одного из сильнейших своих поэтов. Изданная после его смерти маленькая книжечка стихов полна искрами такого огня, каким горят юношеские произведения лишь очень немногих избранников

Беда не пришла одна: в том же году Алексей Степанович схоронил другого нежно любимого товарища: своего двоюродного брата Василия Киреевского. Это двойное горе, а также и два года, проведенные в чужих краях, при постоянных занятиях искусством, не остались без следа в настроении молодого поэта. Его стихотворения 1827 - 1828 годов звучат несравненно бóльшею глубиною художественного замысла и зрелостью мысли. Таково, например, стихотворение «Молодость».

Небо, дай мне длани

Мощнаго Титана!

Я схвачу природу

В пламенных объятьях;

Я прижму природу

К трепетному сердцу,

И она желанью

Сердца отзовется

Юною любовью.

В ней все дышет страстью,

Все кипит и блещет,

И ничто не дремлет

Хладною дремотой.

*

На земле пылают

Грозные волканы;

С шумом льются реки

К безднам океана;

И в лазурном споре

Волны резво плещут

Бурною игрою.

*

И земля, и море

Светлыми мечтами,

Радостью, надеждой,

Славой и красою

Смертного дарят.

Звезды в синей тверди

Мчатся за звездами,

И в потоках света

Льется по эфиру

Тайной страсти голос,

Тайное призванье.

И века проходят,

И века родятся:

Вечное боренье,

Пламенная жизнь.

Небо, дай мне длани

Мощнаго Титана!

Я хочу природу,

Как любовник страстный,

Радостно обнять.

В стихотворении «Поэт» является впервые та сила стиха, которою отличаются позднейшие произведения Хомякова:

Он к небу взор возвел спокойный,

И Богу гимн в душе возник,

И дал земле он голос стройный,

Творенью мертвому язык.

В это время Алексей Степанович много рисовал в Эрмитаже и часто бывал у Мухановых, у Е. А. Карамзиной и у князя В. Ф. Одоевского. Об одном вечере у последнего А. И. Кошелев рассказывает так: «Проводили мы вечер у князя Одоевского, спорили втроем о конечности и бесконечности мира, и незаметно беседа наша продлилась до трех часов ночи. Тогда хозяин дома напомнил, что уже поздно, и что лучше продолжить спор у него же на следующий день. Мы встали, начали сходить с лестницы, продолжая спор; сели на дрожки и все-таки его не прерывали. Я завез Хомякова на его квартиру; он слез, я оставался на дрожках, а спор шел своим чередом. Вдруг какая-то немка, жившая над воротами, у которых мы стали, открывает форточку в своем окне и довольно громко говорит: «Mein Gott und Herr, was ist denn das?» (Боже мой, Господи, да что же это такое?) Мы расхохотались, и тем окончился наш спор».

III.

Вторичное поступление на службу. - Война 1828 - 1829 гг. - Москва. - Споры с друзьями. - Следы настроения Хомякова в его стихотворениях.

Когда началась война с турками, Федор Степанович Хомяков был назначен от Министерства Иностранных дел состоять при Паскевиче на Кавказе (где он в том же 1828 году и умер). Уезжая из Петербурга, он предложил брату поступить также на службу по дипломатической части при действующей армии. Алексей Степанович сначала согласился, но потом переменил намерение и снова вступил в военную службу, в Белорусский гусарский принца Оранского полк. В начале мая он был уже на Дунае, в сопровождении своего старого дядьки Артемия, некогда помешавшего ему бежать в Грецию. Во все продолжение войны Хомяков состоял адъютантом при генерале князе Мадатове, участвовал во многих делах и выказал блестящую храбрость. О Мадатове Алексей Степанович сохранил благодарную память и впоследствии принимал деятельное участие в составлении биографии князя, изданной служившими под его начальством офицерами. От этого времени сохранилось следующее письмо Хомякова к матери из под Шумлы: «Я получил ваше письмо и с удивлением вижу, что письма, писанные мною к вам и батюшке еще из России, именно из Киева, на синей бумаге, за неимением белой, со вложенными двумя маленькими песнями, сочиненными на дороге, (пропали)[v]. Я писал к вам также на первой станции за Дунаем, но отдал письмо на почте под Силистрией. Туда отправился я с главной квартирой, потом отделился от неё, присоединился к дивизии и к князю, который меня принял очень хорошо, был свидетелем славного дела 30-го мая, где визиря так жестоко разбил наш главнокомандующий, и потом действующим лицем в деле 31-го, где дивизия наделала чудеса, поколотила турок жестоко, гнала их до Шумлы, взяла редуты (вещь неслыханная для кавалерии) и знамен и пушек пропасть. Я был в атаке, но хотя раза два замахнулся, но не решился рубить бегущих, чему теперь очень рад. После того подъехал к редуту, чтобы осмотреть его поближе. Тут подо мною была ранена моя белая лошадь, о которой очень жалею. Пуля пролетела насквозь через обе ноги; однако же есть надежда, что она выздоровеет. Прежде того она уже получила рану в переднюю лопатку саблею, но эта рана совсем пустая. За то я был представлен к Владимиру, но по разным обстоятельствам, не зависящим от князя Мадатова, получил только с. Анну с бантом; впрочем, и этим очень можно быть довольным. Ловко я сюда приехал, как раз к делам, из которых одно жестоко наказало гордость турок, а другое утешило нашу дивизию за все горе и труды прошлогодние. Впрочем, я весел, здоров и очень доволен Пашкою».

В лагере под Базарджиком 3 июля Хомяков написал стихотворение «Сон». К следующему 1829 году относятся стихотворения «Сонет», «Прощание с Адрианополем» и «Клинок». И так вдохновение нечасто посещало его среди тревог боевой жизни; но за то все три упомянутых стихотворения отличаются своею силою и законченностью формы.

(Окончание 1-й части следует)

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 108679

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #3 : 07 Октября 2015, 05:56:42 » |

|

(Окончание 1-й части)Как только прекратились военные действия, Алексей Степанович взял отпуск и приехал в Москву, где в эту зиму его часто видали на балах Благородного Собрания. Однако он не танцовал, хотя, по отзывам очевидцев, к нему очень шел адъютантский мундир, и дамы часто выбирали его на мазурку. В это время пришлось ему быть действующим лицом в семейном торжестве. За несколько лет перед тем Марья Алексеевна привезла с Кавказа, куда ездила на воды, мальчика-черкеса Лукмана. Он воспитывался в её доме и, когда подрос, принял крещение 4 февраля 1830 года с именем Димитрия. Восприемником его был Алексей Степанович. Этот молодой человек, Дмитрий Степанович Кадзоков, вскоре поступил в Московский университет и, приезжая на летние вакации в Боучарово, пользовался постоянною дружбою своего крестного отца, отдававшего ему значительную часть своего времени. По заключении Адрианопольского мира, Хомяков вышел в отставку и проводил лето в Боучарове, постоянно и много читая, занимаясь хозяйством и охотясь, а зимою жил в Москве. То было время, когда русское образованное общество переживало одну из наиболее знаменательных переходных эпох своих. Еще недавно только миновало 14 декабря 1825 года со своими последствиями, и направление государственной политики вполне определилось. На поприще словесности Пушкин достиг вершины своей славы, а Гоголь еще не появлялся. Немецкая философия владела умами русской ученой молодежи. Мы видели, что Хомяков ранее принадлежал к тому тесному кружку юных философов, которого средоточием был покойный Д. В. Веневитинов; в него возвратился он и теперь, но возвратился уже не тем пылким и неустановившимся юношей, каким покинул Москву семь лет назад, а зрелым и самостоятельным мыслителем. Среди шеллингистов, гегелианцев и беззаветных приверженцев западного просвещения раздалось его слово о необходимости самобытного развития русской народности, об изучении старины и возвращении к её заветам, о Православии, как основе Русского народного характера, о значении Славянского племени в истории и о будущем мировом призвании России. То было слово новое, до тех пор неслыханное. Странно и дико звучало оно для огромного большинства тогдашнего образованного общества, называвшего русского мужика варваром и отождествлявшего Православную веру с постным маслом. Да и ближайшие слушатели и друзья Алексея Степановича держались тогда еще совсем иных воззрений. К Хомякову примыкал разве один только Петр Киреевский; но он по складу своего ума и характера, скромного и застенчивого, не был рожден проповедником. Более даровитый, старший брат его был еще далек от православно-русского образа мыслей, к которому обратился впоследствии. В 1832 году он начал издавать журнал «Европеец», который вскоре был запрещен. Хомяков печатал в нем свои стихи. Местом постоянных сборищ всего этого кружка был дом матери Киреевских, Авдотьи Петровны, по второму мужу Елагиной. Там, у Красных ворот, начались те бесконечные споры, которые потом, постепенно обостряясь, привели к резкому разделению двух направлений Русской мысли. Но тогда эти два течения еще не вполне определились; да и самому вождю направления народного нужно было еще много пережить и собрать вокруг себя новые, молодые силы. Между тем вспомним, что ему не было еще тридцати лет. Его живая, впечатлительная природа беспрестанно увлекалась то в ту, то в другую сторону, и тем поразительнее неуклонность развития его убеждений. В стихотворениях этого времени можно проследить такие перемены настроения. То внутренний голос упрекает его в минутном забвении своего призвания («Думы»), то в душу его закрадывается сомнение в себе («Два часа»): Но есть поэту час страданья, Когда восстанет в тьме ночной Вся роскошь дивная созданья Перед задумчивой душой; Когда в груди его сберется Мир целый образов и снов, Н новый мир сей к жизни рвется, Стремится к звукам, просит слов. Но звуков нет в устах поэта, Молчит окованный язык, И луч божественного света В его виденья не проник. Вотще он стонет исступленный: Ему не внемлет Феб скупой, И гибнет мир новорожденный В груди бессильной и немой. То недавние боевые образы встают перед ним, и он снова рвется на войну («Просьба»). Но над всеми этими мимолетными думами господствует одно светлое и строгое настроение верующей души, сознающей свое несовершенство: К небу подъемлю я очи с мольбой, Грех обливаю горячей слезой. В сердце взгляну я: там Божья печать - Грех мой покрыла Творца благодать («Из Саади»). В таком настроении написано стихотворение «На сон грядущий», которого конец является как бы пророчеством: Творец вселенной, Услышь мольбы полнощный глас! Когда Тобой определенный Настанет мой последний час, Пошли мне в сердце предвещанье! Тогда покорною главой, Без малодушного роптанья, Склонюсь пред волею святой. В мою смиренную обитель Да придет Ангел-разрушитель, Как гость издавна жданный мной! Мой взор измерит великана, Боязнью грудь не задрожит, И дух из дольнего тумана Полетом смелым воспарит. Наконец, в поэзии Хомякова начинают более определенно сказываться и его всеславянские идеи. Такова «Ода»: из неё виден взгляд его на отношения наши к полякам, против которых он не пошел служить в 1830 году. Потомства пламенным проклятьям Да будет предан тот, чей глас Против славян славянским братьям Мечи вручил в преступный час! Да будут прокляты сраженья, Одноплеменников раздор, И перешедший в поколенья Вражды безсмысленной позор; Да будут прокляты преданья, Веков исчезнувших обман, И повесть мщенья и страданья - Вина неисцелимых ран! * И взор поэта вдохновенный Уж видит новый век чудес: Он видит - гордо над вселенной, До свода синего небес, Орды Славянские взлетают Широким, дерзостным крылом, Но мощную главу склоняют Пред старшим, Северным орлом. Их тверд союз, горят перуны, Закон их властен над землей, И будущих Баянов струны Поют согласье и покой. Та же мысль, тот же поэтический образ в стихотворении «Орел», впервые стяжавшем Хомякову громкую славу между славянами: Высоко ты гнездо поставил, Славян полунощных орел, Широко крылья ты расправил, Далеко в небо ты ушел. Лети! Но в горнем море света, Где силой дышащая грудь Разгулом вольности согрета, О младших братьях не забудь. На степь полуденного края, На дальний Запад оглянись: Их много там, где гнев Дуная, Где Альпы тучей обвились, В ущельях гор, в Карпатах темных, В Балканских дебрях и лесах, В сетях тевтонов вероломных, В стальных татарина цепях. И ждут окованные братья, Когда же зов услышат твой, Когда ты крылья, как объятья, Прострешь над слабой их главой, О вспомни их, орел полночи, Пошли им звонкий свой привет, Да их утешит в рабской ночи Твоей свободы яркий свет! Питай их пищей сад духовных, Питай надеждой лучших дней, И клад сердец единокровных Любовью жаркою согрей. Их час придет: окрепнут крылья, Младые когти подростут, Вскричат орлы - и цепь насилья Железным клювом расклюют. В июне 1833 года Алексей Степанович уехал из Боучарова в Крым, но скоро был оттуда вызван, чтобы везти в Москву своего заболевшего дядю Степана Алексеевича Киреевского. В июле следующего 1834 года с отцом Хомякова в Липицах сделался нервный удар, после которого Степан Александрович впал в детство. Он прожил еще два года, скончался в апреле 1836 года и похоронен в Боучарове. Между тем в личной жизни Алексея Степановича наступила новая пора, для уяснения которой мы должны коснуться некоторых еще не затронутых нами сторон его воспитания и характера. _____________________________ [i ] Родство её с А. С. Грибоедовым в точности неизвестно. [ii] Слова эти представляют почти дословный перевод английской пословицы; "The public business of England is the private business of every Englishman". Здесь, как и везде, сказалось сочувствие Хомякова с английскою народною мыслью. [iii] Перевод. Я получил письмо от батюшки от 17 декабря. Здоровье его, повидимому, немного поправилось. Он извещает меня, что позволил брату выйти в отставку. Что касается до меня, то я думаю, что Алексей лучше всего сделает, если воспользуется этим позволением и уедет за границу. Потеря одного года службы не значит ничего при теперешних обстоятельствах: нужно думать о будущем; а я с каждым днем все более убеждаюсь, что при характере брата заграничное путешествие ему теперь безусловно необходимо. К тому же оно будет лучшим средством поправить его здоровье. Что до расходов, то они не составят и четвертой доли расходов по ремонту. Я бы очень желал для себя, и еще более для него, чтобы он приехал сюда месяцев на шесть или на семь. Он прозябает в Петербурге. От беспечности и апатии его характера пропадает без пользы деятельность его ума, а в Париже все бы его возбуждало. Я вскоре буду писать вам об этом, но подробнее, и тогда надеюсь убедить вас совершенно. [iv] О лирических стихотворениях Хомякова Пушкин с похвалою отзывается в предисловии к «Путешествию в Арзрум». [v] Слово это пропущено в письме. _________________________________ http://ruskline.ru/analitika/2015/11/05/aleksej_stepanovich_homyakov_ego_zhizn_i_sochineniya/

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 108679

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #4 : 08 Октября 2015, 05:48:59 » |

|

Алексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочиненияКо дню памяти. Часть 2 Ко дню памяти (23 сентября / 6 октября) великого русского православного мыслителя, богослова, историка, поэта, публициста, критика, основоположника «классического славянофильства» Алексея Степановича Хомякова (1804-1860) мы переиздаем сочинение историка, публициста, педагога Валерия Николаевича Лясковского (1858-1938). Ко дню памяти (23 сентября / 6 октября) великого русского православного мыслителя, богослова, историка, поэта, публициста, критика, основоположника «классического славянофильства» Алексея Степановича Хомякова (1804-1860) мы переиздаем сочинение историка, публициста, педагога Валерия Николаевича Лясковского (1858-1938).

Это первое монографическое сочинение об А.С. Хомякове.

В.Н. Лясковский окончил физико-математический ф-т Московского ун-та (1880), затем учился на филологическом ф-те. «Почти мальчиком» он познакомился с И.С. Аксаковым, летом 1876 г. помогал ему разбирать корреспонденцию Славянского комитета, был и в теплых отношениях с А.Ф. Аксаковой (в архивах сохранились ее письма к нему), посещал аксаковские «пятницы», сотрудничал в газете И.С. Аксакова «Русь».

С 1882 г. служил в архиве МИД. С 1884 г. переехал в свое небольшое орловское имение «Дмитровское-Истомино». По соседству находилось имение Киреевка (Киреевская слободка), братьев И.В. и П.В. Киреевских (умерших в 1856 г.), где жила вдова Ивана Васильевича - Наталья Петровна (рожд. Арбенева). В 1898 г. В.Н. Лясковский купил Киреевку, сохранил и разобрал архив Киреевских и написал первые биографии об основоположниках славянофильства (Алексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочинения // Русский архив. - 1896. - Кн.3.- С. 337-510; Отд. изд.- М., 1897; Братья Киреевские. Жизнь и труды их. - СПб., 1899.- 99 с.).

После революции В.Н. Лясковский жил в Орле, писал воспоминания. Арестован (1937), погиб в заключении.

Публикацию (в сокращении) специально для Русской Народной Линии (по первому отдельному изданию: Лясковский В.Н. А.С. Хомяков. Его жизнь и сочинения.- М.: Универ. тип., 1897.- VIII, 176, II с.) подготовил профессор А. Д. Каплин. Постраничные сноски автора заменены концевыми. Деление текста в Интернет-издании на 3 части - составителя (при этом авторское разделение сохранено без изменения).

+ + + IV.Отношение к женщинам. - Женитьба. - Е. М. Хомякова. - Дети. Перелом, совершающийся в жизни человека при вступлении из отроческого возраста в юношеский, при входе «в те лета, когда нам кровь волнует женский лик», бывает бесконечно разнообразен; и если сколько голов, столько умов, то едва ли не с большим еще правом можно сказать тоже о жизни сердца и о первом пробуждении страстей. В простых условиях крестьянского быта и эта сторона жизни проста и немногосложна; исключения, к счастью для народа, до сих пор еще редки. Но чем выше станем мы подниматься по общественной лестнице, тем больше увидим борьбы и отклонений от правого пути. Мальчик, принадлежащий к верхнему слою общества, подвержен с детства стольким воздействиям, возбуждающим воображение и чувственность, что разве только чудом может он не развиться ранее положенной природою поры; и редко такое развитие не сопровождается напрасною тратою душевных и телесных сил, и большею или меньшею потерею нравственной чистоты, переходом от невинности к пороку. Городская и в особенности столичная жизнь полна соблазнов. В деревне этих соблазнов нет, но за то есть другие. Много их и теперь; еще больше было в старом помещичьем быту, не привыкшем к стеснениям и потому так часто переходившем в разгул. Немного есть родителей, которые понимают свою обязанность внушать детям сначала безсознательный, а потом и определенный верный взгляд на отношения мужчины к женщине и воспитывать в них твердые правила нравственности и чести. Еще меньше найдется таких, которые, сознавая эту обязанность, умеют вó время ее исполнить. Большинство иди вовсе не думает об этом, или считает своих детей моложе их действительного жизненного возраста. Жизнь застает их врасплох, и им приходится действовать по пословице: пришла беда, отворяй ворота. Не такова была Марья Алексеевна Хомякова. Мы видели, как вела она своих сыновей с детства, какие благотворные начала вынесли они из родительского дома. И вот на пороге его, перед выходом их на широкий путь жизни, она завершила их воспитание поступком бывшим вполне в её духе и согласным с тем, как она понимала жизнь и обязанности честного человека. Когда её сыновья пришли в возраст, она призвала их и объяснила им свой взгляд на эти обязанности, состоявший в том, что мужчина, вопреки общепринятым понятиям о его относительной свободе, должен также строго блюсти свою чистоту, как и девушка. Поэтому она потребовала от сыновей клятвы, что они до брака не вступят в связь ни с одною женщиною, прибавив к этому, что кто из них нарушит клятву, тому она откажет в своем последнем благословении. И клятва была дана. Таковы были правила, которые Хомяков вынес из дому, с которыми он, двадцатилетний гвардейский корнет, очутился в Петербурге. И он не отступил от них, не нарушил данной матери клятвы. Мы не знаем, как справлялся он со своею горячею кровью; но из его стихов видим, что он несколько чуждался женщин. К скромности, частью природной, частью внушенной воспитанием, присоединилось в нем чрезвычайно высокое представление об идеале женщины, осуществления которого в жизни он искал, но все еще не находил. Двадцати шести лет он писал («Признание»): Досель безвестна мне любовь И пылкой страсти огнь мятежный; От милых взоров, ласки нежной Моя не волновалась кровь. Так сердца тайну в прежни годы Я стройно в звуки облекал И песню гордую свободы Цевнице юной поверял. Надеждами, мечтами славы И дружбой верною богат, Я презирал любви отравы И не просил её наград. С тех пор душа познала муки, Надежд утрату, смерть друзей, И грустно вторит песни звуки, Сложенной в юности моей. Я под ресницею стыдливой Встречал очей огонь живой, И длинных кудрей шелк игривой, И трепет груди молодой, Уста с приветною улыбкой, Румянец бархатных ланит, И стройный стан, как пальма гибкий, И поступь легкую харит. Бывало, в жилах кровь взыграет, И страха, радости полна, С усильем тяжким грудь вздыхает, И сердце шепчет: вот она! Но светлый миг очарованья Прошел как сон, пропал и след: Ей дики все мои мечтанья, И непонятен ей поэт. Когда ж?... И сердцу станет больно, И к арфе я прибегну вновь, И прошепчу, вздохнув невольно: Досель безвестна мне любовь. Итак, тем девушкам (нечего, кажется, прибавлять, что Хомяков с его понятиями о любви не мог «ухаживать» за замужними женщинами) тем девушкам, на которых он обращал внимание были дики его мечтанья. Так случилось и с известною чаровницею тогдашней молодежи, Александрою Осиповною Россет. Встретившись с нею в Петербурге, Хомяков, повидимому, как и все в начале, увлекся ею; Но ей чужда моя Россия, Отчизны дикая краса, И ей милей страны другие, Другие лучше небеса, Пою ей песнь родного края - Она не внемлет, не глядит; При ней скажу я: «Русь святая», - И сердце в ней не задрожит. И тщетно луч живого света Из черных падает очей: Ей гордая душа поэта Не посвятит любви своей. Прочитав эти стихи, так и озаглавленные «Иностранке», А. О. Россет жестоко обиделась на разборчивого поэта, а он между тем прожил до тридцати лет со свободным сердцем. Наконец настал и его черед. Здесь мы возвращаемся к нашему прерванному рассказу. В 1834 году Алексей Степанович встретился в Москве с племянницею Пашковых, Зинаидою Николаевною Полтавцевою, и страстно в нее влюбился. На предложение быть его женою[i ] она отвечала отказом, однако сохранила о нем доброе воспоминание и замуж не вышла. В чудном стихотворении Когда гляжу, как чисто к зеркально Твое чело, поэт излил свою сердечную тоску. Тем же настроением, но уже несколько успокоенным, навеяны стихотворения «Элегия» и «Благодарю тебя». Душа переболела, ум вступил в свои права. Хомяков вышел из этого испытания окрепшим и просветленным и мог сказать про себя: Так раненый слегка орел уходит выше В родные небеса. И он снова вернулся к своим думам, к своему жизненному подвигу. В стихотворениях «Мечта», «Ключ» и «Остров», перед нами является прежний спокойный мыслитель, прежний пламенный пророк. Но уже близко было то счастье, которого он так долго и так напрасно искал. Через поэта Н. М. Языкова, принадлежавшего к кружку Киреевских, Алексей Степанович познакомился с его сестрою Катериною Михайловною, и 5 июля 1836 года они были обвенчаны[ii]. За несколько дней перед тем сестра Алексея Степановича, Анна Степановна, вышла замуж за своего дальнего родственника Василия Ивановича Хомякова. Для всякого человека, за редкими исключениями, брак бывает поворотною точкою в жизни; но резкость этого поворота не для всех одинакова. Большинство мужчин из верхних слоев общества женятся, уже искусившись в любви, а часто и в разврате. Худшие не меняют после того своих привычек или скоро к ним возвращаются; лучшие - оставляют эти привычки, делаются примерными мужьями и отцами, но так и считают, что они пожили - и довольно, что «личная жизнь» кончена, что молодость прошла. Лишь весьма немногие приносят в семью нетронутое сердце и думают, что настоящая жизнь тут-то и начинается. О Хомякове и этого сказать мало. Не допуская и мысли об игре в любовь, но от юности нося в душе чистый и ясный идеал женщины и семьи, он из года в год, томясь и тоскуя, тщетно искал его осуществления. Первое сильное его чувство не нашло себе отклика; но светлая мечта его души от того не померкла, а загорелась еще ярче и, как далекая звезда, наконец привела его к давно желанной цели. Умудренный жизнью, но сохранив всю цельность нетронутого чувства, он внес в брак истинное целомудрие. Вопреки тому, как бывает обыкновенно, этот тридцатидвухлетний жених был равен по нравственной чистоте своей восемнадцатилетней невесте. Клятва, данная матери, была сдержана, и не телесно только, но и духовно. Таков был этот союз. Мог ли он не привести к счастию? И действительно, счастие было полное, какое только доступно человеку на земле. Этим счастием дышит каждое слово, дошедшее до нас из этого времени жизни Алексея Степановича и его молодой жены. Нужно заметить, что если для Хомякова семья была жизненным идеалом, то он редко где мог найти, себе такую жену, как в необыкновенно дружной Языковской семье. Катерина Михайловна как бы создана была для воплощения того, о чем мечтал Алексей Степанович. Когда читаешь её письма и вслушиваешься в рассказы людей ее знавших, то изумляешься полному отсутствию в ней всего резкого, всего бросающагося в глаза, её полной, безусловной простоте. Катерина Михайловна, скромная и очень застенчивая, с точки зрения испорченного светского вкуса была женщина совсем обыкновенная, то есть в ней не было ровно ничего бьющего на эффект. Она была хороша собой, но красотой не поражала; умна, но об её уме не кричали; полна умственных интересов и образована, но без всяких притязаний на ученость, Словом, это было вполне, если можно так выразиться, художественно-гармоничное существо; а таким был и сам Хомяков. Отсюда их сродство и редкое счастие, для многих мало понятное. Хомяков не суживался в семейной жизни и не снисходил до неё, как многие умники: для него семья была «святая святых», где почерпал он вдохновение и силу и куда никого со стороны не допускал... Но лучше всего это настроение выражается его же стихами, написанными через два года после свадьбы: Лампада поздняя горела Пред сонной лению моей, И ты взошла и тихо села В слияньи мрака и лучей. Головки русой очерк нежный В тени скрывался, а чело - Святыня думы безмятежной - Сияло чисто и светло. Уста с улыбкою спокойной, Глаза с лазурной их красой, Все тихим миром, мыслью стройной В тебе дышало предо мной. Ушла ты - солнце закатилось, Померкла хладная земля; Но в ней глубоко затаилась От солнца шаркая струя. Ушла! Но Боже, как звенели Все струны пламенной души, Какую песню в ней запели Оне в полуночной тиши! Как вдруг и молодо, и живо Вскипели силы прежних лет, И как вздрогнул нетерпеливо, Как вспрянул дремлющий поэт! Как чистым пламенем искусства Его зажглася голова, Как сны, надежды, мысли, чувства Слилися в звучные слова! О, верь мне: сердце не обманет, Светло звезда моя взошла, И снова яркий луч проглянет На лавры гордого чела. Войдя в новую семью, Катерина Михайловна сразу стала тем, для чего была рождена и воспитана: верною женою и послушною дочерью. Она смирялась перед свекровью, которой крутой нрав и ей доставлял немало горьких минут; а чем она была для мужа, это прекрасно выразил в посвященных ей стихах её брат H. М. Языков: Дороже перлов многоценных Благочестивая жена! Чувств непорочных, дум смиренных И всякой тихости полна, Она достойно мужа любит Живет одною с ним душой, Она труды его голубит, Она хранит его покой. И счастье мужа - ей награда И похвала, и любо ей, Что меж старейшинами града Он знатен мудростью речей, И что богат он чистой славой И силен в общине своей. Она воспитывает здраво И бережет своих детей: Она их мирно поучает Благим и праведным делам, Святую книгу им читает, Сама их водит в Божий храм. Она блюдет порядок дома, Ей мил её семейный круг, Мирская праздность незнакома, И чужд безсмысленный досуг. Не соблазнят её желаний Ни шум блистательных пиров, Ни вихрь полуночных скаканий И сладки речи плясунов, Ни говор пусто-величавый Бездушных, чопорных бесед, Ни прелесть роскоши лукавой, Ни прелесть всяческих сует. И дом её боголюбивый Цветет добром и тишиной, И дни её мелькают живо Прекрасной, светлой чередой; И никогда их не смущает Обуревание страстей: Господь ее благословляет, И люди радуются ей. «В детях оживает и, так сказать, успокоивается взаимная любовь родителей», сказал впоследствии Хомяков. Легко себе представить, чем были дети для молодых супругов. У них родились один за другим сыновья Степан и Федор. Они были оба болезненны, особенно маленький Степанчик, и оба умерли в 1838 году. Памяти их посвящено стихотворение «К детям» Бывало, в глубокий полуночный час Малютки, приду любоваться на вас; Бывало, люблю вас крестом знаменать, Молиться, да будет на вас благодать, Любовь Вседержителя Бога. Стеречь умиленно ваш детский покой, Подумать о том, как вы чисты душой, Надеяться долгих и счастливых дней Для вас, беззаботных и милых детей - Как сладко, как радостно было! Теперь прихожу я: везде темнота, Нет в комнатке жизни, кроватка пуста, В лампаде погас пред иконою свет... Мне грустно: малюток моих уже нет - И сердце так больно сожмется! О дети! В глубокий полуночный час Молитесь о том, кто молился о вас, О том, кто любил вас крестом знаменать; Молитесь, да будет и с ним благодать, Любовь Вседержителя Бога. Впоследствии у Хомяковых было семеро детей: пять дочерей и два сына. V.Жизнь в Москве и деревне. - Заграничное путешествие. - Отношение Хомякова к своим произведениям. - Литературные противники, единомышленники и друзья. - K. С. Аксаков и Ю. Ф. Самарин. - Валуев. - Сочинения Хомякова. Со времени женитьбы и до конца внешний распорядок жизни Алексея Степановича почти не менялся. Московский дом, в котором прошла его ранняя молодость, был отдан в приданое за Анной Степановной, которая через три года скончалась, а Алексей Степанович с женой поселились в наемной квартире. Долее всего прожили они на Арбате, против церкви Николы Явленного, а оттуда осенью 1844 года переехали на Собачью площадку, в собственный дом, купленный у князей Лобановых-Ростовских, в котором с тех пор и жили постоянно. Весною Алексей Степанович уезжал в деревню довольно поздно, часто в июне, но за то осенью, как страстный охотник, заживался там долго. И он, и его жена очень любили Липицы, но проводили лето больше в Боучарове, которое было удобнее для житья и, как главное имение, требовало большего присмотра. Здесь почти всегда бывал кто-нибудь, чаще всего ближайшие соседи, Ротмистров, Булыгин и Загряжский; постоянным же собеседником Алексея Степановича и соучастником в любимой его игре на биллиарде был его управляющий Василий Александрович Трубников, которого Хомяков очень любил. Дети Трубникова, и особенно сын его Сеничка, большой шалун, часто приходили играть с детьми Хомякова. Марья Алексеевна не одобряла такого общества, но сын в этом её не слушал. Вообще же Марья Алексеевна никогда не переставала горевать о своем старшем сыне, а Алексея Степановича любила журить и бранить, чтó он с необыкновенным терпением переносил. Между прочим она постоянно упрекала его в плохом управлении имениями, чтó было несправедливо, ибо Алексей Степанович в действительности устроил дела и заплатил множество долгов. На самом деле старуха не могла простить сыну его, по её мнению, либерального и протестантского образа мыслей, бороды и нежелания служить. Сама она доходила во внешних выражениях своей набожности до крайних пределов. Итак, жизнь Хомякова делилась между Москвою и его деревнями, которые он объезжал довольно часто. Изредка ездил он в Петербург, по разу был в Киеве, Крыму и на Кавказе. В 1847 году он с женою и двумя старшими детьми ездил за границу, посетил Германию, Англию, Францию и Прагу. Цель этого путешествия была, вероятно, двоякая: Алексей Степанович хотел показать своей жене великие произведения искусства, и побывать в Англии, земле, наиболее привлекавшей его на Западе. В Праге, тогдашнем средоточии только-что пробудившейся Западно-славянской мысли, Хомяков познакомился с Ганкою и в его альбом написал следующие знаменательные строки: «Когда-то я просил Бога о России и говорил: Не дай ей рабского смиренья, Не дай ей гордости слепой И дух мертвящий, дух сомненья В ней духом жизни успокой. . Эта же молитва у меня для всех славян. Если не будет сомненья в нас, то будет успех. Сила в нас, только бы не забывалось братство. Что я это мог записать в книге вашей, будет мне всегда помниться, как истинное счастие». К этому времени относится стихотворение «Беззвездная полночь дышала прохладой». В следующем году Хомяков напечатал свое «Письмо об Англии», в котором он с изумительною для иностранца чуткостью несколькими чертами изображает основные особенности английского быта. Показав неосновательность ходячих мнений об англичанах, он определяет сущность социальной борьбы вигов и ториев и с необыкновенною теплотою описывает любовь англичан к их старине, любовь, подобную которой так хотелось Алексею Степановичу видеть в своих соотечественниках. Указав на успехи рационалистического вигизма, он кончает свою статью словами: «Конечно Англия еще крепка, много живых и свежих соков льется в её жилах; но дело вигов идет вперед неудержимо. Звонко и мерно раздаются удары протестантского топора, разрубаются тысячелетние корни, стонет величавое дерево. Не верится, чтобы земля, воспитавшая так много великого, давшая так много прекрасных примеров человечеству, разнёсшая свет христианства и славу имени Божия по отдаленнейшим концам мира, могла погибнуть; а гибель неизбежна, разве (и дай Бог, чтоб это было), разве примет она новое духовное начало, которое притупило бы острие протестантского топора, залечило бы уже нанесенные раны и укрепило ослабленные корни. Но будет ли это? Я взошел на Английский берег с веселым изумлением, я оставил его с грустною любовью». (Продолжение 2-й части следует)

|

|

|

|

« Последнее редактирование: 08 Октября 2015, 05:56:30 от Александр Васильевич »

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 108679

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #5 : 08 Октября 2015, 05:52:28 » |

|

(Продолжение 2-й части)

С выхода в отставку Хомяков никогда более не служил и потому мог свободно располагать своим временем. Помимо хозяйства и чтения (а читал он все, чтó только заслуживало внимания) он продолжал писать. Но скоро стало, ясно, что его поэтическое дарование не есть средоточие его творческих способностей. Впоследствии, сравнивая себя с Ф. И. Тютчевым, которого он называл «насквозь поэтом», Хомяков писал: «Без притворного смирения я знаю про себя, что мои стихи, когда хороши, держатся мыслью, то есть прозатор везде проглядывает и следовательно должен наконец задушить стихотворца». Мы, быть может, не согласимся с таким бесповоротным самоосуждением; но нельзя отрицать того, что поэтическая стихия не была жизнию для Хомякова. От времени до времени он писал чудные стихи, но бывали у него и долгие промежутки без вдохновения. Кроме небольших стихотворений, он после «Ермака» написал еще драму «Дмитрий Самозванец», произведение полное отдельных, преимущественно лирических красот, но окончательно доказавшее самому поэту, что он лишен силы драматургической. Ему предназначено было другое поприще; но пока он еще не выступал на него, не записывал рождавшихся в его голове мыслей, а ограничивался тем, что высказывал их в спорах. А. И. Кошелев рассказывает, что впоследствии, на упреки в том, что он слишком много говорит и слишком мало пишет, Хомяков отвечал: «Изустное слово плодотворнее писанного; оно живит слушающего и еще более говорящего. Чувствую, что в разговоре с людьми я и умнее, и сильнее, чем за столом и с пером в руках. Слова произнесенные и слышанные коренистее слов писанных и читанных». И на самом деле, сила его слова было поразительна: в том согласны все, друзья и недруги, оставившие нам воспоминания о нем. За страсть к спорам недальновидные люди называли Хомякова софистом и лицемером, потому что он часто для уяснения какого-нибудь вопроса, о котором спорили два безнадежно-несогласные собеседника, становился то на сторону одного, то на сторону другого и в конце концов доказывал обоим несостоятельность их доводов и приводил их к истине. Спорить с ним было очень трудно, почти невозможно. Но за то, когда, увлекшись, он начинал излагать свои любимые мысли, особенно говорить о вере, о призвании России, то диалектик исчезал, и слово его звучало вдохновением пророческим.

Мы уже назвали выше нескольких друзей, составлявших первый и ближайший кружок Хомякова. К концу тридцатых годов в Москве собрались все те силы, которыми прославилась последующая четверть века. На ученое и литературное поприще выступили первые противники провозглашенного Хомяковым Русского направления: Герцен, Грановский, Белинский, потом Соловьев и Кавелин; рядом с ним явились сторонники направления национального в тесном смысле, Шевырев и Погодин. Все это были, кроме немногих, люди так или иначе причастные к Университету, представители, если можно так выразиться, присяжной науки, процветшей под покровительством попечителя графа Строганова. Проповедь Хомякова нашла себе в начале лишь немногих последователей. Почти одновременно с обращением к православному образу мыслей И. В. Киреевского, Хомяков сошелся с молодыми людьми K. С. Аксаковым, Ю. Ф. Самариным, А. Н. Поповым и некоторыми другими. Тогда же впервые появился в Москве Гоголь, с которым Хомяков вскоре подружился. Если прибавим имена брата Е. М. Хомяковой, H. М. Языкова, с его другом К. А. Коссовичем, её племянника Дмитрия Александровича Валуева, старика С. Т. Аксакова, выступившего несколько позднее, младшего сына его Ивана Сергеевича, братьев Елагиных и Ф. В. Чижова: то получим почти полную картину того кружка, в котором вращался в то время Хомяков. Еще позже к нему присоединился князь В. А. Черкасский.

Та юношеская свежесть чувства, которую Хомяков сохранил до зрелого возраста, сказалась не в одних только указанных нами отношениях к жене: таков был он и в дружбе. Сходясь с людьми, которые были моложе его на много лет, он заставлял их забывать разницу возраста. Такова была его дружба с Константином Аксаковым и Юрием Самариным. Вот как определяет их троих И. С. Аксаков:

«Творчество мысли, страстное к ней отношение, рьяность проповеди принадлежали собственно K. С. Аксакову. Он был не только философ, но еще более поэт (не в смысле только стихописания), и строгий логический вывод, даже в научных исследованиях, почти всегда упреждался в нем каким-то художественным откровением».

«Природа Самарина была совершенно противоположна природе K. С. Аксакова. Если Самарину не доставало творчества и почина, то он превосходил своего друга ясностью, логическою крепостью и всесторонностью мысли, зоркостью аналитического взгляда. Его требования в мышлении были несравненно строже; его логики не могли подкупить никакие сочувствия и влечения. Он не только ничего не принимал на веру, но в противуположность своему другу был исполнен недоверия к самому себе и подвергал себя постоянно аналитической проверке. K. С. Аксаков был рожден оратором и говорил лучше, чем писал. Самарин никого не увлек, подобно ему, художественностью и страстностью речи; но, доведя мысль до совершенной отчетливости, он выражал ее в устном и письменном слове с такою точностью и прозрачностью, в такой неотразимой последовательности логических выводов, что это составляло красоту своего рода».

«В обществе, в котором они появились вместе в 1840 году, встретили они Хомякова, и эта встреча была решающим событием в их жизни. Он превосходил их не только зрелостью лет, опытом жизни и универсальностью знания, но удивительным, гармоническим сочетанием противоположностей их обеих натур. В нем поэт не мешал философу, и философ не смущал поэта; синтез веры и анализ науки уживались вместе, не нарушая прав друг друга, напротив - в безусловной, живой полноте своих прав, без борьбы и противоречия, но свободно и вполне примиренные. Он не только не боялся, но признавал обязанностью мужественного разума и мужественной веры спускаться в самые глубочайшие глубины скепсиса, и выносил оттуда свою веру во всей её цельности и ясной, свободной, какой-то детской простоте. Он презирал веру робкую почиющую на бездействии мысли и опасающуюся анализа науки. Он требовал лишь, чтобы этот анализ был доводим до конца».

Сближение с Хомяковым окончательно определило направление Аксакова и Самарина. Первый примкнул к Хомякову раньше; для второго, по складу его ума, борьба была труднее и болезненнее, и лишь после долгого и мучительного разлада с самим собою он достиг полного внутреннего примирения[iii].

Но еще раньше связи с Аксаковым и Самариным, Хомяков всей душой привязался к племяннику своей жены, молодому Валуеву, который, учась в университете, жил у него.