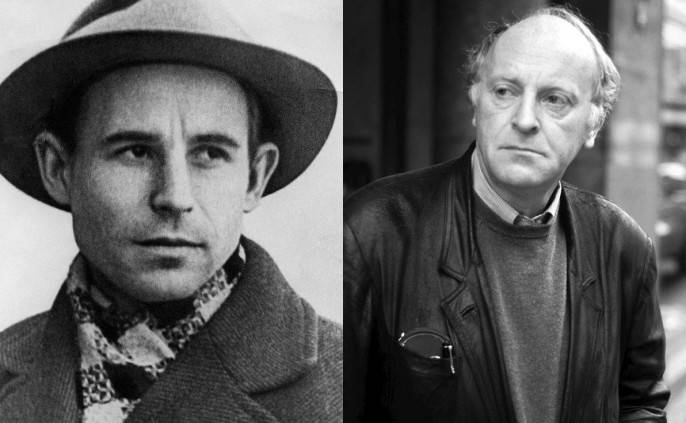

Рубцов и БродскийМетафизическая развилка поэзии 60-хСтанислав Куняев  I

I На рубеже 50—60-х годов прошлого века в Ленинграде встретились два молодых поэта, известные всего лишь узкому кругу своих друзей и поклонников. Оба они с разницей в несколько лет написали по стихотворению, каждое из которых постепенно становилось знаменитым и делало "широко известными в узких кругах" своих создателей.

Оба стихотворения быстро обрели в читательском мире самостоятельную жизнь, а за полвека стали символами двух глубоких мировоззрений и очертили два пути, по которым до сих пор шествуют и человеческие толпы, и люди-одиночки.

Имена этих поэтов-провидцев сейчас известны всем — это Иосиф Бродский и Николай Рубцов, сочинившие стихи о пилигримах, бредущих по земным дорогам.

Впрочем, сам образ дороги традиционен для русской поэзии, если вспомнить о том, что "не одна во поле дороженька пролегала", или пушкинские "Дорожные жалобы", или "Выхожу один я на дорогу"… Да и вся русская поэзия пронизана некрасовскими, тютчевскими, блоковскими, есенинскими дорогами… И вообще в русском сознании слово "дорога" означает слово "судьба". И в стихотворениях Бродского и Рубцова присутствует редкое слово "пилигрим". Я уверен, что, живя в одни и те же годы в Ленинграде, они встречались в узкой ленинградской богеме, где рядом с ними были Евгений Рейн и Глеб Горбовский, Виктор Соснора и Борис Тайгин, Константин Кузьминский и Леонид Агеев, Нина Королева и Анатолий Найман, Лидия Гладкая и Эдуард Шнейдерман.

Все они дышали одним воздухом, но Рубцов и Бродский дышали им глубже других. И по мнению Евгения Рейна, опубликовавшего в "Литгазете" (№ 20, 2010) к 70-летию Бродского одну из самых точных и честных статей о его судьбе, настоящая слава к поэту пришла сразу после "Пилигримов".

Я помню, как однажды в 1960 году меня навестили муж и жена, составители книги словацкого поэта Ладо Новомесского, принесли подстрочники для перевода, мы засиделись, выпили по рюмке, и слависты под гитару с яростным вдохновением исполняли "Пилигримов" Бродского. Я был поражён мрачной энергией и музыки, и самого стихотворения, которое, как мне показалось, тогда уже стало чуть ли не гимном для небольшой, но пассионарной части "оттепельной" интеллигенции, восхищённой судьбой героев стихотворения.

Впоследствии я понял, что гимна из этого стихотворения не получилось, в основу гимна легло более понятное для либеральных масс рифмованное сочинение Булата Окуджавы "Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке".

Пилигримы Мои мечты и чувства в сотый раз

Идут к тебе дорогой пилигримов.

В. Шекспир Мимо ристалищ, капищ,

мимо храмов и баров,

мимо шикарных кладбищ,

мимо больших базаров,

мира и горя мимо,

мимо Мекки и Рима,

синим солнцем палимы,

идут по земле пилигримы.

Увечны они, горбаты,

голодны, полуодеты,

глаза их полны заката,

сердца их полны рассвета.

За ними поют пустыни,

вспыхивают зарницы,

звёзды встают над ними

и хрипло кричат им птицы,

что мир останется прежним,

да, останется прежним,

ослепительно снежным

и сомнительно нежным,

мир останется лживым,

мир останется вечным,

может быть, постижимым,

но всё-таки бесконечным.

И значит, не будет толка

от веры в себя да в Бога.

…И значит, остались только

иллюзия и дорога.

И быть над землёй закатам,

и быть над землёй рассветам.

Удобрить её солдатам,

одобрить её поэтам. Поистине в большом познании много скорби. И если вспомнить, что стихотворение написано восемнадцатилетним человеком, то неизбежно придёшь к выводу, что Иосиф Бродский никогда и не был молодым поэтом, он как будто бы и родился или стариком, или вообще существом без возраста.

Пилигримы Бродского из последних сил бредут в неведомую даль, как дети несовершенной и враждебной им цивилизации, созданной их же руками, как вереница искалеченных и обездоленных её детей, вернее, изгоев человеческого гетто. "Увечные", "горбатые", "полуодетые", "голодные", "палимые синим солнцем". Так и хочется спросить: "Сколько их? Куда их гонит?".

Их дорога в "никуда" или неизвестно куда оглашается хриплыми криками то ли древнерусских ворон, то ли древнегреческих гарпий, внушающими странникам, что мир жесток и "лжив", что он "останется прежним, да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным", то есть несправедливым и немилосердным, что он не изменяется так, как им этого бы хотелось. А от сознания этой несправедливости лишь один шаг к отрицанию Бога и человека как его подобия.

"И значит, не будет толка от веры в себя и в Бога"… А что же остаётся? Брести подобно зомбированному неведомой волей стаду к неведомой цели, подчиняясь фатуму, слепому инстинкту, подобному тому, который гонит рыбьи стада на смертельный и неизбежный нерест и полчища крыс, повинующихся дудочке могущественного и лукавого крысолова.

В какое время и по какой земле движутся пилигримы, словно колонна военнопленных, без охраны, сдавшихся врагу добровольно — это не имеет значения. Словно послушные овцы, бредут они по организованным и расчерченным дорогам цивилизационного, рукотворного ада, созданного, видимо, их же руками. Разве что одна конкретно-историческая примета есть в стихотворении: они бредут "мимо Мекки и Рима", то есть две самых великих мировых религии чужды этим избранным толпам.

Вечные протестанты, потомки Агасфера, закосневшие в своей отверженности и своей гордыне… И Бог их не слышит, и солнце их жжёт, и птицы над их шествием "хрипло кричат" что-то погребальное, и с каждым шагом остаётся всё меньше и меньше от великой иллюзии, которая дала пилигримам толчок много веков тому назад — для начала этого рокового, но безблагодатного шествия.

Вот каким апокалиптическим откровением — апофеозом похода пилигримов была поражена душа молодого Бродского, и этот ожог души остался у него на всю жизнь.

Иллюзия цели. Иллюзия жизни. Иллюзия спасения. Но утрата иллюзий не проходит бесследно. Лучше и точнее всех угадал драму Бродского один из самых близких его друзей Евгений Рейн, проницательно заметив, что "пилигримы" были важнейшей точкой в мировоззренческом становлении Бродского. Рейн нащупал все дальнейшие нити, протянувшиеся от этого старта:

"Описываемый им мир — это мир сумеречный, пессимистический, не оставляющий никакой надежды"; "Бродский становится мизантропическим и как бы одноцветным поэтом, каким мы его знаем"; "Шутки довольно саркастичны и злы, и никакого просвета в этих стихах нет"; "Негативный философский взгляд, сопряжённый гениально отточенной метафорикой"; "Видимо, в нём был и момент моральной опустошённости"; "Именно это нагромождение изысканных темнот…". И это при всей любви к своему младшему собрату и ученику… Ну как тут не вспомнить мысль нелюбимого зрелым Бродским Александра Блока:

"Оптимизм, как и пессимизм — признак плоского и пошлого мировоззрения. Только понимание жизни как трагедии даёт цельную картину мира".

Самые сильные из "пилигримов" неизбежно скатываются к богоборчеству. И не случайно я вспомнил, что у меня на полках где-то стоит книга Хаима Нахмана Бялика, которого отцы-основатели сионизма считали великим поэтом. Книга эта издана в 1914 году в переводах и предисловии Зеева Жаботинского.

В ней всё как по заказу — и предисловие, и стихи, и поэмы — о "пилигримах".

"Всё, что есть роскошь жизни, было изгнано из национального обихода: изгнана любовь, изгнана радость, изгнано творчество, изгнано всё то красивое, сверкающее, полнокровное, что Бялик объединяет в символе женщины, женского начала. Жизнь стала подобна пустынному каменистому острову. Только этой ценой мог безземельный бродяга сохранить остаток того, что есть высшее сокровище каждого племени — остаток своей самобытной личности, последнюю прядь от догоревшей "гривы Огненного Льва". За стенами гетто, у чужих людей, искрилась и переливалась всеми красками Божией палитры свободная полнота жизни, — для узников пустынного острова порыв навстречу этой жизни означал бы исчезновение вечного народа "в волнах реки Аввадон, чьё имя — Гибель". И вот на почве этой двадцативековой борьбы между радостью бытия и суровой миссией самосохранения, между Аввадоном и Небом, развивается у Бялика великая трагедия современного еврейства — нецельность, двойственность, сумеречная шаткость и зыбкость еврейской души" (Жаботинский).

Хаим Нахман Бялик, выходец из местечковой России, в начале XX века уехал в Палестину, в 30-е годы он восторгался расовой теорией Гитлера и Розенберга и сочинял стихи и поэмы, ставшие классикой еврейской поэзии.

Одна из сцен поэмы Бялика "Мертвецы пустыни" рассказывает о том, как проводник-араб путешествует с героем поэмы по Синайской пустыне и приводит его в места древнего захоронения, где, полузасыпанные песками Синая, лежат громадные остовы падших ангелов-пилигримов, которые, согласно "Книге Бытия", в доисторические времена "входили к жёнам человеческим". Так Хаим Нахман Бялик, тоже путешествовавший "мимо роскошных кладбищ", нашёл самое древнее из них.

То не косматые львы собралися на вече пустыни,

То не останки дубов, погибших в расцвете гордыни, —

В зное, что солнце струит на простор золотисто-песчаный,

В гордом покое, давно, спят у тёмных шатров великаны.

………………………………………………………………

Стёр ураган их шаги, потрясавшие землю когда-то,

Степь затаила дыханье, и скрыла, и нет им возврата.

Может быть, некогда в прах иссушат их ветры востока,

С запада буря придёт, и умчит его пылью далеко,

До городов, до людей донесёт и постелет, развеяв, —

Там первозданную силу растопчут подошвы пигмеев,

Вылижет прах бездыханного льва живая собака,

И от угасших гигантов не станет ни звука, ни знака… Да и сам Иосиф Бродский упокоился тоже как знатный пилигрим нового времени на одном из самых "шикарных кладбищ" мира — в Венеции, в сказочном городе, где жил еврейский ростовщик Шейлок и где рождались в средневековой Европе "ристалища", "капища", и "бары", и "банки", и "большие базары". Мимо которых несколько веков спустя, как вечные тени легендарного Агасфера, проходили пилигримы Иосифа Бродского…

Но пилигримы Бродского могут иметь не только метафизическую сущность, как некое агасферово братство, но и вполне реальные исторические очертания. Их можно себе представить как ополчение, бредущее под руководством монашеско-рыцарских орденов — тамплиерского, францисканского, бенедиктинского — на заре раннего средневековья для "освобождения гроба Господня от неверных", а заодно и для завоевания земель и богатств Ближнего Востока… Первые крестовые походы, первая попытка фанатичной европейской черни покорить племена и народы Третьего мира.

Озлобленные на судьбу "протестанты" всех времён и народов, они могут принимать обличие европейского пуританского спецназа, предавшего огню и мечу цветущий животный, растительный и людской мир Северной Америки; они могут воплощаться в испанских конквистадоров, разрушивших до основания несколько естественных в своём величии земных цивилизаций; они похожи на солдат чёрного интернационала иностранных легионов, державших в рабстве тех африканцев, которым удалось спастись в своих джунглях от североамериканских работорговцев.

Помните гимн этих пилигримов:

"День-ночь, день-ночь, мы идём по Африке, день-ночь, день-ночь, всё по той же Африке, и только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог, и отдыха нет на войне солдату"… Но это не просто солдаты. Это хорошо обученные наёмники.

Пилигримы Бродского не имеют отечества; они не знают, что такое вечность, потому что находятся в плену у времени; они, пожиратели пространства, всё время в походе, а это значит, что явления и картины жизни, сквозь которую они проходят — остаются для них чужими и непознанными. У них нет ничего кровного, родного. Это механические супермены цивилизации. Они не молят Бога о милости, но требуют поддержки от него, торгуются с ним (

"а значит, не будет толку от веры в себя и в Бога"), не понимая того, что, как сказал один мудрец,

"с Богом в карты не играют".

Где только не побывал за свою короткую жизнь пилигрим Иосиф Бродский: в Англии, в Мексике, в Скандинавии, в Испании, в Голландии, в Каппадокии, в Ирландии, в Прибалтике, в Италии, в Америке… И, конечно же, в Венеции. И везде отметился громадными полотнами однообразных, но блистательно зарифмованных скептических впечатлений!

II Старая дорога Всё облака над ней,

Всё облака…

В тени веков мгновенны и незримы,

Идут по ней, как прежде, пилигримы,

И машет им прощальная рука.

Навстречу им июньские деньки

Идут в нетленной синенькой рубашке,

По сторонам — качаются ромашки,

И зной звенит во все свои звонки,

И в тень зовут росистые леса…

Как царь любил богатые чертоги,

Так полюбил я древние дороги

И голубые вечности глаза!

То полусгнивший встретится овин,

То хуторок с позеленевшей крышей,

Где дремлет пыль и обитают мыши

Да нелюбимый филин-властелин.

То по холмам, как три богатыря,

Ещё порой проскачут верховые,

И снова — глушь, забывчивость, заря.

Всё пыль, да пыль, да знаки верстовые…

Здесь каждый славен —

Мёртвый и живой!

И оттого, в любви своей не каясь,

Душа, как лист, звенит, перекликаясь

Со всей звенящей солнечной листвой.

Перекликаясь с теми, кто прошёл,

Перекликаясь с теми, кто проходит…

Здесь русский дух в веках произошёл,

И больше ничего не происходит.

Но этот дух пройдёт через века!

И пусть травой покроется дорога,

И пусть над ней, печальные немного,

Плывут, плывут, как мысли, облака… Где и когда написал Николай Рубцов это стихотворение? Попытаюсь представить…

Юный нестеровский отрок вышел с берега Сухоны на старую дорогу через Усть-Толшму до Николы. Тридцать километров лесом, лугами, распадками, по влажным, наполненным тёмной водой глубоким колеям от когда-то буксовавших здесь телег и машин. Мимо заброшенных починков, почерневших прошлогодних зародов, серебристых от старости столбов телеграфных. Сколько раз, пока дойдёшь до Николы, присядешь то у заброшенного овина, то на лесной земляничной опушке, то возле древнего погоста, то у кустов дикой малины. Я представляю его себе усталого, в промокшей обувке, с фибровым чемоданчиком, где немудреное бельишко, да сборник Тютчева, да ворох черновиков. Он бредёт, покачиваясь от усталости, а вокруг

"зной звенит во все свои звонки", но зато вглубь зовут "росистые леса", качаются белые ромашки, и, куда ни глянь, всё трогает и волнует душу — и "филин-властелин", и верховые, "как три богатыря", проскакавшие куда-то к дальней кромке горизонта, и тишина.

Здесь каждый славен — мёртвый и живой!.. Редко-редко бывает, если какой-то грузовик догонит студента-пилигрима, шофер высунется из кабины и спросит: "Далеко ли идёшь?"

Я шёл, свои ноги калеча,

Глаза свои мучая тьмой…

— Куда ты? — В деревню Предтеча.

— Откуда? — из Тотьмы самой. Он садится в кабину и едет дальше, радуясь, что отдыхает усталое тело, и в то же время смутно понимая, что теряет нечто, не успевая вглядеться в небо, надышаться ветром, распахнуть душу воле, синеве, зелёному простору.

А потому, не доезжая несколько вёрст до родного села, просит шофёра притормозить и выходит из кабины.

И где-то в зверином поле

Сошёл и пошёл пешком. В отличие от пилигримов Бродского, идущих сквозь безымянные, безвременные и безнациональные пространства, пилигримы Рубцова бредут по русскому, российскому, хотя и запущенному саду с радостной душой, сквозь лесные и травяные райские кущи, в которых нет ни "баров", ни "больших базаров", разве что мелькнут руины архаического быта — "полусгнивший овин" да "хуторок с позеленевшей крышей", да — "знаки верстовые" попадаются одне, поставленные, может быть, во времена Разина и Пугачёва. Пилигримы Бродского проходят мимо "роскошных" ухоженных и архитектурно выстроенных мемориалов Западного мира, пилигримы Рубцова — мимо безымянных, уходящих в землю могил (

"каждому памятник — крест"), о которых со смирением можно сказать лишь одно:

"Здесь каждый славен — мёртвый и живой", то есть повторить другими словами извечную истину:

"для Бога мёртвых нет". Да и сам пилигрим Николай Рубцов, всю жизнь бродивший по русскому православному белому свету, вернулся на своё вологодское кладбище, отнюдь не "шикарное", что явствует из стихотворения Анатолия Передреева, посетившего в 70-х годах могилу своего друга:

Лишь здесь порой,

Как на последней тризне,

По стопке выпьют… Выпьют по другой…

Быть может, потому,

Что он при жизни

О мёртвых помнил, как никто другой!

И разойдутся тихо,

Сожалея,

Что не пожать уже его руки…

И загремят им вслед своим железом,

Зашевелятся

Мёртвые венки…

Какая-то цистерна или бочка

Ржавеет здесь, забвению сродни…

Осенний ветер…

Опадает строчка:

— Россия, Русь, храни себя, храни… …А ведь некогда обе эти дороги вышли из одной точки Бытия, но, потянувшись по историческому пространству к горизонту, с каждым витком всё круче и круче расходились друг от друга…

(Окончание следует)