Дмитрий Н

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 13500

Вероисповедание: Православие. Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #3705 : 22 Апреля 2022, 00:52:51 » |

|

Страстная седмицаВеликая Пятница. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Память мученика Евпсихия (362).

Мучеников Дисана епископа, Мариава пресвитера, Авдиеса и прочих 270-ти (362–364). Прмч. Вадима архим. (376).

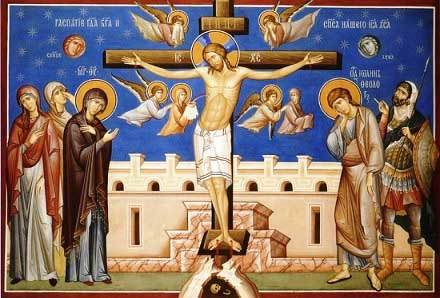

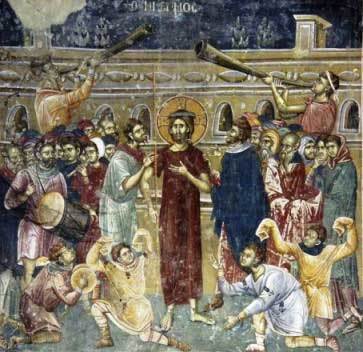

Мч. Гавриила Фомина (1942). ВЕЛИКИЙ ПЯТОК СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Отче! прости им, ибо не знают, что делают.(Лк. 23, 34)  В Великий пяток совершились и воспоминаются Церковью святые, спасительные и страшные страдания и смерть Господа Иисуса Христа, ради нас волею Им претерпленные. На утреннем Богослужении в Великую Пятницу Церковь торжественно произносит благовестие о страданиях и смерти Богочеловека, разделенное на 12 чтений Евангельских, называемых страстными Евангелиями.Чтение 12 Евангелий в Великую Пятницу взяло начало свое от предания Апостольского. О чтении 12 страстных Евангелий в Великую Пятницу упоминает святитель Иоанн Златоуст. Он говорит: «Иудеи нападают с неистовством на Иисуса Христа, и сами по себе мучают Его, связывают, отводят, делаются виновниками обид, нанесенных воинами, пригвождают ко кресту, укоряют, насмехаются. Пилат здесь ничего не присоединял со своей стороны: они сами все делают. И сие у нас прочитывается, когда бываем все в собрании, дабы не сказали нам язычники: вы показываете народу только блистательное и славное, например знамения и чудеса, а позорное скрываете. Благодать Святого Духа так устроила, что все сие прочитывается у нас во всенародный праздник, – именно в Великий Четверг Пасхи (то есть в Пятницу Страстной Седмицы), когда мужчины и женщины предстоят в великом множестве, когда стекается целая вселенная, тогда-то проповедуется сие громким гласом; и при таком-то всенародном чтении и проповедании мы веруем, что Христос есть Бог». «Ныне все мы, – говорил святой Иоанн Дамаскин в Великий Пяток, – собрались послушать о кресте, наполняем Церковь, тесним друг друга, потеем и изнуряем себя».  Уничижение Христа. Фреска Старо-Нагорично, Македония. XII-XIV в. Уничижение Христа. Фреска Старо-Нагорично, Македония. XII-XIV в.Чтения страстных Евангелий предваряются и сопровождаются пением: «Слава долготерпению Твоему, Господи». Действительно, долготерпение Его было чрезвычайно, страдания страшны. По словам Церкви и святителя Иоанна Златоуста, во время страшных и спасительных страданий Господа каждый член святой плоти Его «претерпел бесчестие нас ради: глава от тернового венца и трости; лицо от ударов и заплеваний; ланиты от заушений; уста от поднесения уксуса, смешенного с желчию; уши от хулений злочестивых; плечи от биения; десница от трости, которую дали держать Ему вместо скипетра; руки и ноги от гвоздей; ребра от копия; все тело от обнажения, бичевания, одеяния хламидою, притворного поклонения и распятия на кресте». Каждое чтение Евангелия возвещают благовестом и при каждом чтении предстоящие зажигают светильники: это знаменательно указывает на торжество и славу, сопровождавшие Сына Божия и во время крайнего Его уничижения среди поругания и страданий и свидетельствующие о Его высочайшей святости и Божестве. Господь, идя на добровольные страдания и смерть, Сам предрек: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его (Ин. 13, 31-32), то есть «вместе с крестом», говорит Иоанн Златоуст. Страдания Господа за грехи наши были, сколько тяжки, столько же и славны для Господа. Враги идут взять Его на страдания и смерть, – и падают пред Его Божественным всемогуществом и исцеляются от ран. Они злобствуют против Спасителя, но Его невинность и высочайшая святость торжествует над их ослепленною злобой. Те, которые или по страху, или корыстолюбию отреклись от Господа, грех свой против Него исповедуют или слезами раскаяния, или смертью отчаяния. Апостол Петр свое отречение от Христа омывает горькими слезами чистосердечного раскаяния. Иуда предатель, видя, что Господь осужден на смерть, предается отчаянию и возвращает 30 сребренников первосвященникам, говоря: согрешил, предав Кровь неповинную. Первосвященники, вместо утешения человеку, им послужившему, только увеличивают отчаяние его и являют свою слабость и нерешительность пред истиною, сказавши Иуде: «что нам до того? смотри сам». «Не слова ли это тех, сами свидетельствуют о своем злодействе и безумии, прикрывая себя безсмысленною личиною притворного неведения»? Отчаянный Иуда поверг сребренники в церкви и удавился. А сребренники, как цена крови, по совету первосвященников, не положили в казну церковную. «Понимаешь ли, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – как они осуждаются своею совестью? Сами видят, что купили убийство, и поэтому не положили в корван».  Богочеловек на кресте; один из распятых с Ним разбойников, обличая другого за богохульные слова, исповедует Иисуса Христа Господом, и Его невинность и Божество. Наконец, для славы Распятого следуют один за другим страшные знамения, возвещавшие о искупительных страданиях и смерти святых Святейшего и вразумлявшие распинателей (1 Кор. 2, 8 ). Во храме Иерусалимском завеса раздирается надвое, показывая, что со смертью крестной всемирной Жертвы настал конец древней скинии и открылся всем путь в самое святилище (Евр. 9, 8 ). Протоиерей Г.С. Дебольский,

«Дни Богослужения Православной Церкви», т. 2Песнопения из службы в пятницу Страстной седмицы Великого ПостаДнесь висит на древе, Иже на водах землю повесивый: венцем от терния облагается, Иже Ангелов Царь: в ложную багряницу облачается, одеваяй небо облаки: заушение прият, Иже во Иордане свободивый Адама: гвоздьми пригвоздися Жених Церковный: копием прободеся Сын Девы. Покланяемся Страстем Твоим, Христе: покланяемся Страстем Твоим, Христе: покланяемся Страстем Твоим, Христе, покажи нам и славное Твое Воскресение.

Евангелие от ЛукиВели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого. И была над Ниим надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: Сей есть Царь Иудейский. Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или Ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал Ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно человек этот был праведник. И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли в дали и смотрели на это. Лк. 23, 32-49 И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь.(Лк. 23, 48) Какое то было зрелище, которое приводило зрителей в совершенное недоумение? Какое было то зрелище, которое запечатлевало уста зрителей молчанием, и вместе потрясало души их? Приходили они на зрелище, чтоб удовлетворить любопытству; уходили со зрелища, ударяя в грудь и унося с собою страшное недоумение… Какое было это зрелище? На это зрелище смотрели не одни человеки: смотрели на него с ужасом и глубочайшим благоговением все Ангелы Божии; предметы небесные уже не привлекали их внимания; взоры их устремились, приковались к зрелищу, открывшемуся на земле. Солнце увидело невиданное им, и, не стерпевши увиденного, скрыло лучи свои, как человек закрывает очи при невыносимом для него зрелище: оно оделось в глубокий мрак, выражая мраком печаль, столько глубокую, как горька смерть. Земля колебалась и потрясалась под событием, совершившемся на ней. Ветхозаветная Церковь растерзала свою великолепную завесу; так терзаются и не щадятся драгоценнейшие одежды при бедствии неотвратимом, решительном. И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь… Какое это было зрелище?  Снятие со Креста. Фреска монастыря Дионисиат, Афон. XVI в. Снятие со Креста. Фреска монастыря Дионисиат, Афон. XVI в.Было зрелище, которое ныне мы созерцаем в воспоминании, в совершаемом церковном служении, в священном Изображении, предлежащем нашим взорам. Зрелищем был Сын Божий, сошедший с небес, вочеловечившийся для спасения человеков, обруганный, убитый человеками. Какое чувство, как не чувство ужаса, должно всецело объять сердце при этом зрелище? Какое состояние, как не состояние совершенного недоумения, должно быть состоянием ума? Какое слово может быть произнесено при этом зрелище? Не замрет ли всякое человеческое слово во устах прежде исшествия из уст? И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Возвращались, бия себя в грудь, возвращались в недоумении и ужасе те, которые приходили посмотреть на Спасителя, висевшего на древе крестном, подобно плоду зрелому и червленеющемуся, приходили посмотреть с помыслом испытующим, из самомнения напыщенного и ложного. Вера молчала в них. Возгласило к ним померкшее солнце, возгласила к ним вострепетавшая земля, возгласили к ним камни, с треском расступаясь и подымаясь над могилами мертвецов, внезапно оживленных смертью Спасителя. Возвращались в ужасе тщетно-любопытствовавшие: в ужасе не от совершенного богоубийства, – в ужасе от грозного взора и гласа содрогнувшейся бесчувственной природы, выразившей свое познание Бога пред неузнавшим Его человечеством. Возвращались, бия себя в грудь в страхе за себя, за плоть и кровь свою, в угождение которым пролита кровь, истерзано тело Богочеловека. В то время, как иудеи, почивавшие в Законе, хвалившиеся обширным и точным знанием Закона, недоумевали, взирая на событие, предреченное Законом и Пророками, взирая на самопроизвольную Жертву, которой они были бессознательными жрецами; в то время, как Иудеи недоумевали и возвращались, волнуемые опасением и мрачным предчувствием собственного бедствия, – стоял пред крестом и Жертвою язычник, сотник, стоял безотходно. Ему невозможно было уйти, потому что он начальствовал стражею, сторожившею Жертву: ему дана была эта счастливая невозможность, потому что таилась в сердце его вера, явная для Сердцеведца. Когда провозгласила природа свое исповедание Бога, – сотник дал ответ на таинственный голос природы, дал ответ на таинственную исповедь исповедью явною и всенародною. Воистину Он был Сын Божий, сказал он о казненном, висящем пред очами его страннике, узнав в казненном страннике Бога. Иудеи, гордившиеся знанием буквы Закона и своею обрядовою наружною праведностью, недоумевали пред распятым на древе Сыном Человеческим и Сыном Божиим. С одной стороны поражали их знамения – землетрясение, раздрание церковной завесы, глубокий мрак, наступивший в самый полдень; с другой – их ослепляли и ожесточали плотской разум и гордое самообольщение, представлявшие Мессию в блеске земной славы, пышным царем, завоевателем вселенной, в главе многочисленного войска, среди сонма роскошных царедворцев. В это время воин, язычник, исповедал казненного странника Богом: в это время исповедал Его Богом уголовный преступник. Сойди со креста! – насмешливо говорили Богочеловеку слепотствующие иудейские архиереи и книжники, не понимая какую всесвятую Жертву, какое всесвятое и всесильное Всесожжение они принесли Богу, – пусть сойдет со креста, чтобы мы видели, и уверуем: в это время грубый, невежественный разбойник признал Его Богом, восшедшим на крест по причине Божественной праведности Своей, а не по причине греха Своего. Телесными очами он видел обнаженного, близ себя распятого, подчиненного одной участи с собою, безпомощного нищего, осужденного и духовною и гражданскою властью, истерзанного, казненного, и еще терзаемого и казнимого всеми выражениями ненависти: очами смиренного сердца он увидел Бога. Сильные, славные, разумные, праведные мира осыпали Бога ругательствами и насмешками, – разбойник обратился к Нему с благонамеренною и успешною молитвою: помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие твое (Лк. 23, 42). Стояла при кресте и распятом на нем Господе Приснодева Богоматерь. Как мечем, пронзено было печалью Ее сердце: предсказание святого старца Симеона исполнялось. Но Она ведала, что Сын Ее, Сын Божий, благоизволил взойти на крест и принести Себя в примирительную жертву за отверженное человечество; Она ведала, что Господь, совершив искупление человеков смертью, воскреснет и совоскресит с Собою человечество; Она ведала это – и безмолвствовала. Безмолвствовала Она пред величием события: безмолвствовала от преизобилия скорби: безмолвствовала пред совершавшеюся волею Божиею, против определений которой нет голоса. Стоял при кресте возлюбленный ученик Господа. Он смотрел на высоту креста, – в непостижимой любви добровольной Жертвы созерцал Любовь Божественную. Божественная Любовь есть источник Богословия. Она – дар Святого Духа, и Богословие – Дар Святого Духа. Она открыла Апостолам таинственное значение искупления. Ибо любовь Христова объемлет нас, благовествует ученик и посланник Христов, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли (2 Кор. 5, 14). По бесконечной любви, которую Господь имеет к человечеству и которую способен иметь один Господь, на кресте пострадало в лице Господа и умерло в лице Господа все человечество. Если же человечество пострадало в Нем, то и оправдалось в Нем; если умерло в Нем, то и оживотворилось в Нем. Смерть Господа соделалась источником жизни. Внезапно раздался с креста глас распятого Господа в Приснодеве: Жено! Се, Сын Твой; потом глас к возлюбленному ученику: Се, Матерь твоя. Уничтожая на древе крестном грех праотцев, совершенный ими при древе райском, рождая человечество в новую жизнь животворною смертью, Господь вступает в права Родоначальника человеческого, и объявляет Свою по человечеству Матерь материю ученика и всех учеников своих, христианского племени. Ветхий Адам заменяется Новым Адамом, падшая Ева – непорочною Мариею. Преступлением одного, сказал Апостол, подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих (Рим. 5, 15). При посредстве Господа нашего Иисуса Христа излиты на род человеческий благодеяния безчисленные и неизреченные: совершено не только искупление человеков, совершено усыновление их Богу.  Озарившись созерцанием великого события, возвратимся, возлюбленные братья, в домы наши, и унесем с собою глубокие, спасительные думы, ударяя этими думами в сердца наши. Мы воспоминали, мы живо созерцали деяние Божественной Любви, деяние, превысшее слова, превысшее постижения. На эту любовь мученики отозвались потоками крови своей, которую они пролили, как воду; на эту Любовь отозвались преподобные умерщвлением плоти со страстьми и похотьми; на эту Любовь отозвались многие грешники потоками слез, сердечными воздыханиями, исповеданием своих согрешений, и подчерпнули из нее исцеление душам; на эту Любовь отозвались многие угнетенные скорбями и болезнями, и эта любовь растворила скорби их Божественным утешением. Отзовемся и мы на любовь к нам Господа нашего сочувствием Его любви: жизнью по Его всесвятым заповедям. Этого знамения любви Он требует от нас, и только это знамение любви Он приимет от нас. Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; не любящий Меня не соблюдает слов Моих (Ин. 14, 23, 24). Если мы не отзовемся на любовь Господа к нам любовью к Нему: то кровь Богочеловека не пролита ли за нас напрасно? Не напрасно ли за нас истерзано Его всесвятое Тело? Не напрасно ли возложена на крестный жертвенник, и заклана Великая Жертва? Всесильно ходатайство Ее за нас во спасение: всесильна и жалоба Ее на тех, которые пренебрегут Ею. Глас крови праведного Авеля восшел от земли на небо, и предстал Богу с обвинением на пролившего эту кровь: глас великой Жертвы раздается среди самого неба, на самом престоле Божества, на котором возседает великая Жертва. Глас жалобы Ее есть вместе и Божие определение, изрекающее вечную казнь врагам и презрителям Сына Божия. Кая польза в крови Моей: внегда сходити Ми во истление? Вещает всесвятая Жертва, обвиняя христиан, искупленных ею, принявших цену Ее в себя, низвергших Ее вместе с собою в смрад греховный. Ужасное преступление это совершается всяким, кто взем уды Христовы, свои душу и тело, искупленные Христом и принадлежащие Христу, творит их уды блудницы разнообразным совокуплением со грехом. Разве не знаете, говорит Апостол, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Аминь. Святитель Игнатий (Брянчанинов)(Окончание следует)

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Дмитрий Н

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 13500

Вероисповедание: Православие. Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #3706 : 22 Апреля 2022, 00:53:01 » |

|

(Окончание) Святой мученик Евпсихий Святой мученик Евпсихий родился в городе Кесарии Каппадокийской и получил христианское воспитание от своих знатных родителей. Во время царствования Юлиана Отступника (361–363) святой Евпсихий вступил в христианский брак. В Кесарии тогда находился языческий храм богини Фортуны, очень почитаемой Юлианом Отступником. В то время как шло брачное торжество Евпсихия, язычники устроили жертвоприношение богине Фортуне. Святой Евпсихий воспламенился ревностью о Господе, собрал народ и разрушил языческий храм. Он знал, что это неминуемо повлечет за собой кару. Святой Евпсихий раздал все свое имение нищим и приготовился к мученическому подвигу. Разъяренный император Юлиан обрушил свой гнев не только на святого Евпсихия, но и на все население этого города. Одних граждан он казнил, более почетных отправил в изгнание; христианское духовенство было взято на военную службу, а у церквей отнято имущество. Город был лишен названия Кесария (то есть Царственный) и обращен в простое селение с прежним названием Маза, а жители обложены тяжелой данью. Император угрожал совсем уничтожить город, если жители вместо уничтоженного не построят новый языческий храм. Святого Евпсихия Юлиан велел любыми мучениями принудить принести жертву идолам. В течение многих дней святого страдальца истязали на виселице, а также железными когтями. Но вера его была тверда, и судья отдал приказание усечь мученика мечом († 362). В то время Юлиан, отправляясь в поход на персов, проходил через Каппадокию и приблизился к Кесарии. Городу угрожала опасность, так как император намеревался разорить его до основания. Тогда архиепископ города, святитель Василий Великий († 379; память 1 января), воздавая Юлиану честь как властителю, вышел ему навстречу и поднес три ячменных хлеба, какими питался сам. Император велел оруженосцам взять хлебы, а святителю Василию дать горсть сена со словами: «Ты дал нам ячмень, скотскую пищу, получи же от нас сено». Святитель ответил: «Мы, царь, принесли тебе то, чем сами питаемся, ты же дал нам пищу скотскую; ты насмехаешься над нами, ибо не можешь властью своей претворить сено в хлеб – естественную пищу человеческую». Юлиан гневно ответил: «Знай, что этим сеном я буду кормить тебя, когда возвращусь сюда из Персии. Я разорю этот город до основания и место его вспашу плугом и обращу в поле. Ибо мне известно, что это по твоему совету народ дерзнул разорить изображение и храм Фортуны». После этого император продолжил путь, но вскоре погиб во время похода на персов. В 363 году он был убит святым великомучеником Меркурием (память 24 ноября). После его гибели христиане города Кесарии воздвигли прекрасную церковь над гробом святого Евпсихия и от его мощей получали помощь и исцеления. *** Святые мученики епископ Дисан, пресвитер Мариав, Авдиес и прочие 270 приняли мученическую смерть († около 362–364) от персидского царя Сапора II. В плену они отказались отречься от христианской веры. В их числе была и мученица Ия, которая воспоминается 11 сентября. ***  Святой преподобномученик Вадим архимандрит Святой преподобномученик Вадим архимандрит родился в IV веке в персидском городе Вифлапате, происходил из богатой и знатной семьи. В молодых годах он был просвещен христианским учением. Святой раздал часть имения и ушел в пустыню, где на свои средства основал монастырь. Для уединенной молитвы он уходил на гору и однажды удостоился видеть Славу Божию. В то время персидский царь Сапор (310–381) начал преследовать христиан. Святого Вадима взяли вместе с семью учениками и ежедневно истязали в темнице, добиваясь, чтобы они отреклись от Христа и поклонились солнцу и огню. Но преподобный Вадим и его ученики твердо держались христианской веры. Четыре месяца пробыли исповедники в тюрьме. Все это время святой Вадим был духовным вождем и опорой для христиан, живших в Персии. Один из приближенных царя Сапора, Нирсан, исповедовавший христианство и даже перенесший за это заключение в темницу, не выдержал испытания и отрекся от Христа. Он обещал выполнить любое повеление царя. Сапор потребовал от Нирсана, чтобы он собственноручно отсек голову святому Вадиму. За это он обещал ему прощение и награду. Нирсан не смог побороть в себе страха новых мучений и согласился ступить на предательский путь Иуды. Когда к нему привели святого Вадима, он взял меч и направился к нему, но, обличаемый совестью, Нирсан вдруг затрепетал и как бы окаменел. Святой Вадим сказал ему: «Неужели твоя злоба, Нирсан, дошла до того, что ты не только от Бога отрекся, но и рабов Его начинаешь убивать? Горе тебе, окаянный, что станешь делать в тот день, когда предстанешь на Страшном суде дать ответ Богу?! Я с радостью скончаюсь в мучении за Христа, но не хотел бы принять смерть от твоей руки». Ожесточившись, Нирсан ударил мечом. Но руки его дрожали, и он не смог сразу отсечь голову святому, так что огнепоклонники стали называть его трусом. Преподобномученик Вадим стоял неподвижно, перенося страшные удары, пока убийце не удалось наконец отрубить ему голову († 376). Возмездие за отречение не замедлило постигнуть несчастного: терзаемый совестью, он покончил с собой, бросившись на меч. После смерти царя Сапора 7 учеников преподобномученика Вадима вышли из темницы. *** Страстная седмица. Великая Пятница. День постныйЕвангельские Чтения этого дня: https://days.pravoslavie.ru/Days/20220409.htmlСвятитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года Распятие Христово - радость и отрада всех грешников. Грешнику, пришедшему в чувство своей греховности и всеправедной правды Божией, некуда укрыться, кроме как под сень креста. Здесь принимает он удостоверение, что ему нет прощения, пока он один стоит перед Богом со своими грехами и даже со слезами о них. Одно для него спасение - в крестной смерти Господа. На кресте рукописание всех грехов разодрано. И всякий, кто принимает это с полною верою, делается причастным этого таинства помилования. С созреванием этой веры созревает и уверенность в помиловании и вместе отрада от чувства вступления в состояние помилования на все века. Крест - источник радости, потому что грешник верою пьет из него отраду помилования. Патриархия.ru

Православие.ru

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Дмитрий Н

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 13500

Вероисповедание: Православие. Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #3707 : 23 Апреля 2022, 02:44:36 » |

|

Страстная седмицаВеликая Суббота.

Память мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х (ок. 249–251).

Мчч. Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов, Персидских (ок. 380). Сщмч. Григория V, патриарха Константинопольского (1821).

Сщмч. Флегонта Понгильского пресвитера (1938); мч. Димитрия Вдовина (1942).

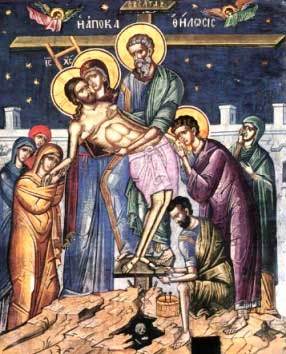

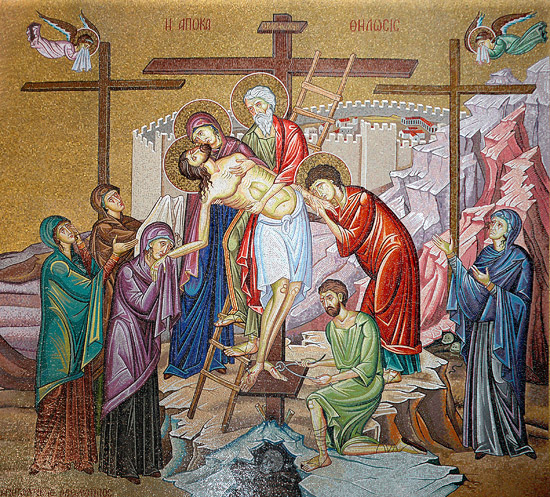

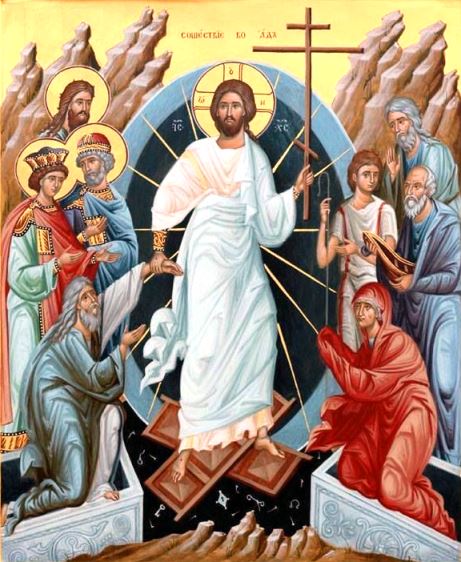

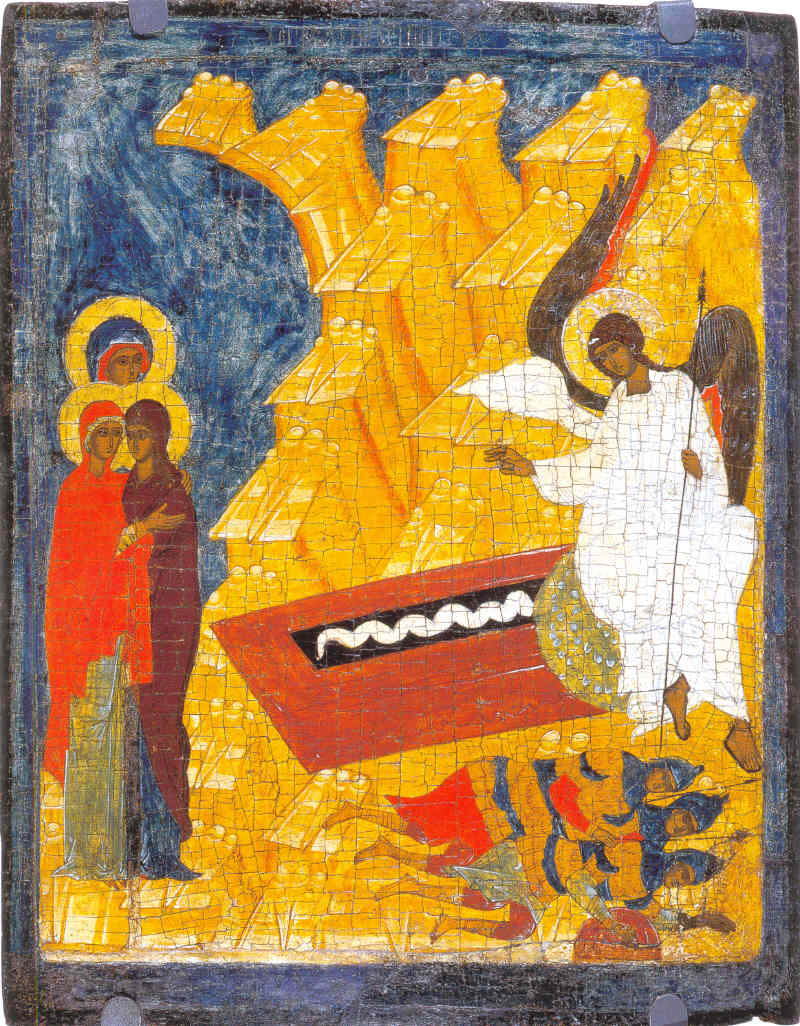

Великая Суббота Страстной седмицыСия суббота есть преблагословенная, в ней же Христос уснув воскреснет тридевен.(Заключительная строка кондака и икоса)В Великую субботу Православная Церковь воспоминает телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его во ад.  Снятие с креста. Мозаика храма Воскресения Христова в Иерусалиме Снятие с креста. Мозаика храма Воскресения Христова в ИерусалимеСняв с креста и обвив пеленами с благовониями, по обычаю иудеев, Иосиф и Никодим положили пречистое Тело Господа в новом каменном гробе в саду Иосифовом, находившемся недалеко от Голгофы. К дверям гроба привалили большой камень. При погребении Иисуса Христа находилась Мария Магдалина, мать Иакова и Иосиева. Первосвященники и фарисеи знали, что Иисус Христос предрекал о Своем воскресении, но не веря сему предсказанию и опасаясь, чтобы Апостолы не похитили Тела Иисуса Христа и не сказали народу: воскрес из мертвых, – в субботу выпросили у Пилата военную стражу, приставили ко гробу и самый гроб запечатали (Мф. 27, 57-66; Ин. 19, 39-42) и тем доставили истине новое подтверждение. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Христос положен был в новом гробе, в котором никто прежде не был положен, чтобы воскресение не могло быть приписано кому-нибудь другому, вместе с Ним лежащему; чтобы ученики, по близости этого места, легко могли придти и быть зрителями случившегося и чтобы свидетелями погребения были не только они, но и враги. То, что положены были печати на гроб и приставлена стража из воинов, это действительно, с их стороны было свидетельством погребения, так как Христос хотел, чтобы и погребение Его было не менее достоверно, чем воскресение. Потому-то и ученики ревностно стараются доказать, что Он действительно умер. Воскресение Его было подтверждаемо всем последующим временем: между тем, если бы смерть Его в то время была скрыта и не сделалась совершенно известною, то это могло бы повредить слову о воскресении».  Положение во гроб. Мозаика храма Воскресения Христова в Иерусалиме Положение во гроб. Мозаика храма Воскресения Христова в ИерусалимеВсе дни превосходит святая Четыредесятница, но больше Четыредесятницы святая и Великая Седмица (Страстная) и больше самой седмицы Страстной есть Великая и святая Суббота. Ибо как в первом миротворении Бог, создав все твари и в шестой день окончательно сотворив человека, в седьмой день почил от всех дел Своих, и освятил его, наименовав субботою, то есть покоем: так и в делании умного творения, совершив все (дело искупления), и в шестой день – пяток, паки возсоздавши истлевшего грехом человека и обновив его живоносным крестом и смертью, в настоящий седьмой день Господь успокоился, уснув животоестественным и спасительным сном. Бог Слово плотию снисходит во гроб, снисходит же и во ад (1 Петр. 3, 19-20) с естественною и Божественною душою, через смерть отделившеюся от тела и преданною им в руки Отца, Которому Он принес и Кровь Свою, сделавшеюся нашим избавлением. Но душа Господня во аде не была удержана, подобно душам святых, ибо она не подлежала прародительской клятве. Вселился Господь наш Иисус Христос во гробе телесно и с Божеством, соединившимся с плотию; но в то же время Он был и в раю с разбойником и, как прежде сказано, во аде с обнаженною Своею душою, преестественно же был яко Бог неописанный, неограниченный. Испытало Господне тело и тление, то есть разрешение души от тела, но не разрушение плоти и членов и совершенную порчу их. Святое тело Господне Иосиф, сняв с древа, погребает в новом гробе и в вертограде, над входом гроба полагает весьма великий камень. Отселе ад содрогается и изумевается, ощутив могущественнейшую силу; и в скором времени он, неправедно поглотивший, изрыгает и Христа, – твердейший и краеугольный камень, и тех, коих заключал во чреве своем, как снедь и наслаждение для себя.  Сошествие во ад Сошествие во адНа утрени Великой Субботы, после Великого славословия, Плащаница при пении «Святый Боже…» выносится священнослужителями из храма на главе, при участии народа, и обносится вокруг храма в воспоминание сошествия Иисуса Христа во ад и победы Его над адом и смертью. Затем, по внесению Плащаницы во храм, она подносится к открытым Царским Вратам, в знамение того, что Спаситель неразлучно пребывает с Богом Отцом и что Он Своими страданиями и смертью снова отверз нам двери рая. По окончании Литургии бывает благословение хлебов и вина, а в большинстве храмов происходит освящение куличей, пасох и яиц. В двенадцатом часу ночи совершается полунощница, на которой поется канон Великой Субботы. В конце полунощницы священнослужители молча переносят Плащаницу с середины храма в алтарь Царскими Вратами и кладут ее на Престол, где она остается до праздника Вознесения Господня, в память сорокадневного пребывания Иисуса Христа на земле по Воскресении Его из мертвых. ____________________

Евангелие от Матфея

По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб.

И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег; и устрашившись его, стрегущие пришли в трепет и стали, как мертвые;

Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищите Иисуса распятого: Его нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот я сказал вам. И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его.

Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они , приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам от всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам, и сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали; и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприятности избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня.

Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.

(Мф. 28, 1-20) ____________________ Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним.(Рим. 6, 8.) Вот слова святого Апостола Павла, которые мы слышали с вами мои возлюбленные во Христе братья и сестры, сегодня за Божественной Литургией во время апостольского чтения. Спасительно нам прежде всего знать, что значит умереть со Христом. Конечно, здесь разумеется смерть не телесная, ибо Апостол употребил слово умерли в отношении к людям живым, а смерть для мира, то есть для страстей. Об этом тот же Апостол говорит в послании к Галатам: те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями (Гал. 5, 24). Ясно отсюда, что мы умрем со Христом только в том случае, если умертвим свои страсти чревоугодия, блуда, сребролюбия, гнева, печали, уныния, тщеславия и гордости. А умерщвление страстей есть подвиг, который можно назвать добровольным мученичеством. Так учил и святой Феодор Студит, говоря, что иноки каждый день умирают через отсечение своей страстной, греховной воли. Поэтому они наследуют мученические венцы, как и святые мученики. Правда, эти святоотеческие слова сказаны были инокам. Но мученическая борьба со страстями, по мысли Апостола Павла, неизбежна в жизни всех, которые стремятся быть Христовыми. Да и как может быть иначе, когда Господь заповедал всем своим последователям узкий и тернистый путь, говоря: и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня (Мф. 10, 38). Таким образом, чтобы жить со Христом, надо сначала умереть с Ним, то есть умертвить свои страсти. Что же значит: жить со Христом? – Жить со Христом, значит, находиться с Ним в единении. А единение со Христом есть ничто иное, как наша любовь к Нему, стремление нашего сердца всегда помышлять о Нем, всегда молитвенно беседовать с Ним и творить одно только Ему угодное. Любовь ко Христу, как учит Сам Господь, есть, в своей сущности, исполнение нами Его Божественных заповедей: Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди (Ин. 14, 15). Поэтому мы будем исполнять Его заповеди. Мы будем жить со Христом, если в нашей жизни будет проявляться плод исполнения нами всех Его заповедей, то есть Божественная радость Христа, о которой Он говорит: Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей… радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна (Ин. 15, 10-11). Эта радость Христа в особенности, как нигде, подается всем истинным Его последователям в Таинстве святого Причащения. Делая нас едино с Богом по благодати, сие Таинство дает нам еще в земной жизни небесное, райское блаженство. И если мы не испытываем от святого Причастия того блаженства, которое ощущали святые угодники Божии, то только в силу того, что плохо исполняем спасительные заповеди, не хотим расстаться со своими страстями и их в себе не умерщвляем. Поэтому будем, мои возлюбленные о Христе чада, иметь своею главною заботою твердую решимость бороться со страстями до их умерщвления. Тогда мы будем жить со Христом, то есть исполнять неуклонно все Его заповеди, и обладать еще здесь, на земле, плодом их – Божественной радостью, черпая ее из многих благодатных источников нашей Православной Церкви и, в особенности, в Таинстве святой Евхаристии. Во всей же полноте эту радость за умерщвление своих страстей и исполнение Божественных заповедей мы будем испытывать в загробной жизни, когда соединимся на веки с умершим за нас и воскресшим Господом для нескончаемого блаженства в Его Небесном Царстве, чего да сподобит нас Господь по Своей неизреченной милости к нам грешным. Аминь.

Архиепископ Серафим (Соболев) ___________ Песнопения из службы в субботу Страстной седмицы Великого ПостаТропарь: Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое тело Твое, плащаницею чистою обвив, и вонями во гробе нове покрыв положи

Тропарь: Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный, тогда ад умертвил еси блистнием Божества. Егда же и умершия от преисподних воскресил еси, вся Силы небесныя взываху: Жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе.

Тропарь: Мироносицам женам, при гробе представ Ангел вопияше: мира мертвым суть прилична, Христос же истления явися чужд. ***

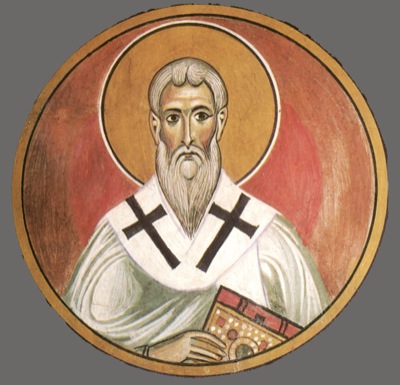

Святой мученик Терентий и его дружина пострадали при императоре Декии (249–251). Император издал указ, в котором повелевалось всем подданным приносить жертвы языческим идолам. Когда этот указ получил правитель Африки Фортунатиан, он созвал народ на площади, показал страшные орудия пыток и объявил, что все без исключения должны принести жертвы идолам. Многие, испугавшись мучений, согласились, но сорок христиан во главе со святым Терентием мужественно заявили о своей верности Спасителю. Фортунатиан удивился их смелости и спросил, как они, разумные люди, могут исповедовать Богом Того, Кто был распят иудеями как злодей. В ответ на это святой Терентий смело ответил, что они веруют в Спасителя, добровольно претерпевшего Крестную смерть и в третий день Воскресшего. Фортунатиан понял, что Терентий своим примером воодушевляет других, и велел заточить его в темницу вместе с тремя его ближайшими друзьями – Африканом, Максимом и Помпием. Остальных мучеников, в том числе Зинона, Александра и Феодора, Фортунатиан решил принудить к отречению от Христа. Однако ни уговоры, ни страшные мучения не поколебали святых мучеников: их жгли раскаленным железом, поливали раны уксусом, растирали солью, строгали железными когтями. Несмотря на страдания, святые не ослабевали в исповедании Христа, и Господь укреплял их. Фортунатиан велел привести страдальцев в храм и еще раз предложил им принести жертву идолам. Мужественные воины Христовы воззвали к Богу: «Боже Всесильный, проливший некогда огонь на Содом за беззаконие его, разори и ныне этот нечестивый храм идольский, ради истины Твоей». Идолы упали с грохотом и рассыпались, а затем разрушился весь храм. Разъяренный правитель приказал казнить их. Мученики, славя Бога, преклонили свои головы под меч палача. После казни 36 мучеников Фортунатиан призвал к себе Терентия, Максима, Африкана и Помпия, показал им казненных и снова предложил принести жертву идолам. Мученики отказались. Правитель наложил на них тяжелые оковы и приказал морить в темнице голодом. Ночью Ангел Господень снял с мучеников оковы и напитал их. Наутро стража нашла святых бодрыми и полными сил. Тогда Фортунатиан приказал волхвам и заклинателям навести в темницу змей и всяких гадов. Стражи через отверстие в крыше заглянули в темницу и увидели невредимых мучеников, которые молились, а змеи ползали у их ног. Когда заклинатели, исполняя приказание, открыли двери темницы, змеи, не слушая заклинаний, бросились на них и стали жалить. Разъяренный Фортунатиан повелел обезглавить святых мучеников. Христиане взяли их святые тела и погребли с честью за городом. *** Святые мученики Иаков пресвитер и диаконы Азадан и Авдикий скончались в Персии при царе Сапоре около 380 года. Они были взяты вместе с епископом Акепсимом (память 3 ноября). После долгого томления голодом в темнице страдальцам вложили в ноздри горчицу с уксусом, обнажили и повесили на всю ночь на морозе. Утром, после новых истязаний, их снова заключили в темницу и там обезглавили. ***  Священномученик Григорий V, Патриарх Константинопольский, Священномученик Григорий V, Патриарх Константинопольский, трижды занимал кафедру (1797 - 1799, 1806 - 1808, 1819 - 1821). В то время Греция находилась под тяжелым турецким игом. Многие патриоты-греки жили надеждой вновь завоевать государственную независимость. Они находили деятельную и авторитетную поддержку у мужественного борца за свободу своей Родины - святого Патриарха Григория V. Его связи с греческими патриотами выяснились только после того, как Александр Ипсиланти перешел со своим войском реку Прут против султана Махмуда. Один из друзей святителя советовал ему бежать из Константинополя в Морею. Святитель отвечал на это: "Я предчувствую, что рыбы Босфора будут есть мое тело, но я умру спокойно во имя спасения моей нации". В день Святой Пасхи 10 апреля 1821 года, святого Патриарха схватили и повесили на воротах Патриархии, а затем бросили тело в море. Греческие моряки заметили место, где было брошено тело святителя, нашли его и на корабле кефалонийского капитана Макри Склавоса под русским флагом доставили в Одессу. Там в греческой Троицкой церкви тело святителя было погребено 19 июня 1821 года. Из Москвы для мощей священномученика было прислано патриаршее облачение и митра с крестом, принадлежавшая святейшему патриарху Никону (1652 - 1658). В 1871 году по ходатайству греческого правительства разрешено было перенести мощи святителя Григория из Одессы в Афины к торжеству пятидесятилетия независимости Греции. В честь священномученика Григория в Афинах была составлена особая служба. Его подвиг возвестил о торжестве христианства в возрожденной Элладе.

Тропарь священномученика Григория, Патриарха Константинопольского, глас 7

Святителю и мучениче Григорие,/ за люди твоя душу положивый/ и в светоносный день Христова Воскресения пострадавый,/ молися Страдавшему за ны и Воскресшему/ Церковь Православную незыблему всегда хранити,/ пастве же твоей и Русстей земле, святыя мощи твоя с любовию лета многа хранившей,/ даровати мир и велию милость.

*** Страстная седмица. Великая Суббота. День постныйЕвангельские Чтения этого дня: https://days.pravoslavie.ru/Days/20220410.htmlСвятитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года (Рим. 6, 3-11; Мф. 28, 1-20). Господь спит во гробе телом, душею же сошел Он в ад и находящимся там душам проповедал спасение. Все святые ветхозаветные были не в раю, хоть и пребывали в утешительной вере, что введены будут туда, как только придет на землю Обетованный, верою в Которого жили они. Его пришествие и там предвозвестил Предтеча. Когда же снисшел Господь, - все веровавшие прилепились к Нему и Им возведены в рай. Но и этот рай только преддверие настоящего рая, имеющего открыться после всеобщего воскресения и суда. В нем и все новозаветные святые хотя блаженствуют, но ожидают еще большого совершеннейшего блаженства в будущем веке, при новом небе и новой земле, когда будет Бог всяческая во всех. Патриархия.ru

Православие.ru

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Дмитрий Н

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 13500

Вероисповедание: Православие. Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #3708 : 24 Апреля 2022, 04:16:06 » |

|

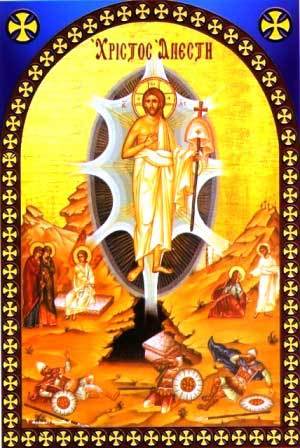

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

Память священномученика Антипы, еп. Пергама Асийского (ок. 68).

Прпп. Иакова Железноборовского (1442) и Иакова, сподвижника его (XV). Свт. Варсонофия, еп. Тверского (1576). Мчч. Прокесса и Мартиниана (ок. 67). Прп. Фармуфия (IV). Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита (IX).

Сщмч. Николая Гаварина пресвитера (1938).

Пасха. Светлое Христово Воскресение ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!Христос воскресе из мертвых, ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!Христос воскресе из мертвых,

смертию смерть поправ

и сущим во гробех живот даровав.

Тропарь праздникаПраздник Воскресения Христова называется Пасхою по имени ветхозаветного праздника, установленного в память избавления евреев от египетского рабства. Сообразно с воспоминаемым в этот праздник событием Воскресения Христова наименование Пасха в Церкви христианской получило особый смысл и стало обозначать прехождение от смерти к жизни, от земли к небу. «Слово Пасха, – говорит святой Амвросий Медиоланский, – означает прехождение. Назван же так этот праздник, торжественнейший из праздников, в ветхозаветной Церкви – в воспоминание исхода сынов Израилевых из Египта и вместе с тем избавления их от рабства, а в Церкви новозаветной – в знамение того, что Сам Сын Божий, чрез Воскресение из мертвых, пришел от мира сего к Отцу Небесному, от земли на небо, свободив и нас вечныя смерти и работы вражия и даровав нам «власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12)». В ряду Господских праздников, праздник Пасхи занимает центральное место, а в ряду всех праздников христианских он «столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды». Все Богослужение и церковные обряды этого праздника особенно торжественны и проникнуты одним чувством радости о Воскресшем. Задолго до полуночи верующие в светлых, праздничных одеждах стекаются в храм и благоговейно ожидают наступающего Пасхального Торжества. Священнослужители облачаются во весь светлейший сан. Перед самой полуночью торжественный благовест возвещает о наступлении великой минуты Светоносного Праздника Воскресения Христова. Священнослужители с крестом, светильниками и фимиамом исходят из алтаря и вместе с народом, подобно мироносицам, которые по утру пошли гробу, обходят во круг церкви с пением «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». В это время с высоты колокольни, как с небес, льется ликующий пасхальный трезвон. Все молящиеся идут с возжженными свечами, выражая этим духовную радость Светоносного Праздника. Шествие останавливается у затворенных западных врат храма, как бы у дверей гроба Христва. И здесь, по обычном возгласе, священник, подобно Ангелу, возвестившему мироносицам у гроба о Воскресении Христовом, первый возглашает радостную песнь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Эта песнь трижды повторяется священнослужителями и хором. Затем предстоятель возглашает стихи древнего пророчества святого царя Давида: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его…», а все люди (хор) в ответ на каждый стих поют: «Христос воскресе из мертвых…» Наконец предстоятель, держа в руках крест с трехсвечником, движением их начертывает знамение креста против затворенных дверей храма, они отверзаются, и ликующий сонм, как некогда мироносицы к апостолам, входит в церковь, залитую светом всех светильников и лампад, и оглашает ее песнью: «Христос воскресе из мертвых!» Последующее Богослужение Пасхальной Заутрени состоит из пения канона, составленного святым Иоанном Дамаскиным. Песни этого канона разделяются многократным «Христос воскресе из мертвых!». Во время пения канона священнослужители с крестом и кадилом, в предшесвиии светильников, обходят всю церковь, наполняя ее фемиамом, и радостно приветствуют всех словами: «Христос воскресе», на что верующие радостно отвечают: «Воистину воскресе!». Неоднократные исхождения священнослужителей из алтаря напоминают о частых явлениях Господа Своим ученикам по воскресении. При конце утрени, после пения: «друг друга объимем, рцем: братие! И ненавидящим нас простим вся воскресением» – все верующие начинают приветствовать друг друга. Радостное Пасхальное приветствие напоминает нам то состояние апостолов, в котором они, когда внезапно пронеслась весть о Воскресении Христовом, с изумлением и восторгом говорили друг другу: «Христос воскресе!» и отвечали: «Воистину воскресе!» Взаимное лобызание есть выражение любви и примирения друг с другом, в память всеобщего прощения и примирения нашего с Богом смертью и Воскресением Иисуса Христа. Затем читается слово Иоанна Златоуста. После утрени сразу совершаются Часы и Литургия, при отверстых Царских Вратах, которые открыты с начала Заутрени и не затворяются целую неделю в знак того, что Иисус Христос навсегда отверз нам врата Небесного Царствия. На Литургии читается первое зачало Евангелия Иоанна Богослова, начинающееся словами «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог…», в котором изображается Божественность нашего Искупителя. Если Литургия совершается собором священников, то Евангелие читается на разных языках, в знак того, что всем народам на земле «изыде вещание» о Господе. К особым пасхальным обрядам относится благословение артоса, «в честь и славу и воспоминание славного Воскресения» Господа нашего Иисуса Христа. Под именем артоса разумеется просфора с изображением на ней увенчанного тернием креста, как знамения победы Христа над смертью, или с изображением Воскресения Христова. Слово «артос» – греческое; по переводу на русский язык оно значит «хлеб». Историческое происхождение артоса таково. Апостолы, привыкшие вкушать трапезу вместе с Воскресшим Господом, по Вознесении Его на небо, памятуя Его заветные слова: «Аз с вами во вся дни», ощущали живой верой невидимое присутствие Господа в своих собраниях. Приступая к трапезе, они оставляли незанятым то место, на котором возлежал с ними Иисус Христос, а на столе против того места полагали, как бы для Него, часть хлеба, и каждый раз по окончании трапезы, вознося благодарение Богу, поднимали эту часть хлеба, говоря: «Христос воскресе». Когда же потом ученики Иисуса Христа разошлись в разные страны для благовествования Евангелия, они, по возможности, старались соблюдать этот обычай: каждый из святых апостолов, в какой бы стране ни находился, в новом обществе последователей Христовых приступая к трапезе, оставлял место и часть хлеба в честь Спасителя, а по окончании трапезы вместе с ними прославлял Воскресшего Господа, возвышая часть хлеба, положенную на память о Нем. Так сохранился в Церкви этот обычай и через ряд веков дошел до нашего времени. Артос, полагаемый во Святую Пасху в храме пред взорами верующих, должен служить к такому же напоминанию невидимого присутствия с нами Воскресшего Господа. Вместе с тем артос напоминает, что Иисус Христос крестной смертию и воскресением сделался истинным хлебом животным. Такое значение артоса и раскрывается в молитве на его освящение. Кроме того, в этой молитве священник, призывая благословение Божие на освящаемый артос, просит Господа исцелить всякий недуг и болезнь и подать здравие всем вкушающим артос. «Закон Божий», издательство «Новая книга»Песнопения из службы праздника Святой ПасхиВоскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши. Воскрес Иисус из гроба, якоже прорече, даде нам живот вечный и велию милость. Песнопение праздникаНебеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый, Христос бо воста, веселие вечное. «Небеса, как должно торжествуйте; земля пусть радуется; веселись и весь мир видимый и невидимый; ибо восстал Христос, вечная всем радость». ТропарьПасха священная нам показася; Пасха нова, святая; Пасха таинственная; Пасха всечестная; Пасха Христос Избавитель; Пасха непорочная; Пасха великая; Пасха верных; Пасха двери райския нам отверзающая; Пасха все освещающая верных. СтихираСветися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне, и веселися Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего. «Просвещайся, просвещайся, новый Иерусалим; ибо слава Господня воссияла над тобою; торжествуй теперь и веселись, Сион! А Ты, Пречистая Богородица, прославляйся чрез воскресение Рожденного Тобою». ИрмосАще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси, яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся! И Твоим Апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение. «Хотя Ты, Спаситель, и сошел во гроб, но разрушил силу адову, и воскрес, Христе Боже, как Победитель, говоря женам-мироносицам: радуйтесь! и мир даруя Твоим Апостолам, падшим подавая вокресение». КондакЕвангелие от ИоаннаВ начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. Ин.1, 1-18О Святой ПасхеНыне спасение миру – миру видимому и невидимому. Христос восстал из мертвых; восстаньте с Ним и вы; Христос во славе Своей, – восходите и вы; Христос из гроба, – освобождайтесь из уз греха; отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый. Пасха, Господня Пасха! И еще скажу в честь Троицы: Пасха! Она у нас праздников праздник и торжество торжеств; столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды. Святой Григорий БогословСего дня Воскресением Христовым открыта преисподняя, земля обновляется крещением оглашенных, небо отверзается Духом Святым. Открытая преисподняя возвращает мертвых, обновленная земля произращает воскрешаемых, отверстое небо приемлет восходящих. Преисподняя возвращает узников к горнему, земля шлет погребенных на небо, небо им восприятых представляет Господу. Святой Амвросий МедиоланскийМудрость изрекла, что в день веселия забывают о бедствии. Настоящий день заставляет нас забыть первый, произнесенный на нас приговор. Тогда мы ниспали с неба на землю: ныне Небесный соделал и нас небесными. Тогда чрез грех воцарилась смерть: ныне жизнь опять получила владычество чрез правду. Тогда один отверз вход смерти: и ныне единым же вводится снова жизнь. Тогда чрез смерть мы отпали от жизни: ныне жизнию упраздняется смерть. Тогда от стыда крылись под смоковницею: ныне со славою приблизились к древу жизни. Тогда за преслушание изгнаны были из рая: ныне за веру вводимся в рай. Что же после сего нам должно делать? Что иное, как не взыграть подобно громам и холмам, о коих возвещал пророк, говоря: горы взыграстеся яко овни, и холми яко агнцы овчии. Итак, приидите, возвеселимся о Господе! Он сокрушил силу врага и водрузил для нас победное знамение креста, поразив противника. Воскликнем гласом радости, каким обыкновенно восклицают победители над трупами побежденных. Святой Григорий НисскийВот наступил для нас вожделенный, спасительный праздник, день воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Это праздник есть залог мира, источник примирения, истребления врагов, разрушение смерти, погибель диавола. Сегодня люди соединились с Ангелами, и обложенные плотию, вкупе с безплотными Силами, возносят хвалебные песни Богу. Сегодня Господь сокрушил врата ада и само лицо смерти истребил. Но что я говорю, лицо смерти? Даже само имя смерти изменил: она теперь называется уже не смертью, но успокоением и сном. Святитель Иоанн ЗлатоустПасха – праздник всемирный и величайший… Ибо Воскресение Христово коренным образом изменило и землю, и ад, и Небо… На землю Воскресший Господь послал Духа Святого и освятил на земле Христову Церковь – столп и утверждение Истины, которая будет на земле до скончания века, и врата ада не одолеют ее… Во ад сошла душа Господа по Его смерти, сокрушила ад и воскресла… На небо взошел Воскресший Христос и основал там Церковь, в которую вошли и продолжают входить души всех праведников… Церковь соединила Небо и землю. У нас одна Церковь – земная и Небесная. Все сделал для нас Господь, не будем же предателями и убийцами самих себя. Очистим и освятим свои души в таинствах Святой Церкви. Святитель Макарий, митрополит МосковскийСлово святителя Иоанна Златоуста в день Святой ПасхиЕсли кто благочестив и любит Бога, пусть насладится этим светлым торжеством. Если кто раб благоразумный, пусть исполнится радости Господа своего. Если кто утомился от поста, пусть примет ныне награду. Если кто с первого часа работал, пусть получит ныне должное вознаграждение. Если кто после шестого часа явился, пусть не сомневается, потому что ничего не теряет. Если кто замедлил до девятого часа, пусть является без всякого опасения. Если кто пришел только в одинадцатый час, пусть не страшится замедления, так как щедрый Владыка и последнего принимает наравне с первым; дает отдых в одинадцатый час пришедшему, равно как и работавшему с первого часа; и последнего милует, и о первом заботится; и тому платит, и этому дарит; и дело ценит и расположение хвалит. Поэтому войдите все в радость Господа нашего: и первые и вторые мзду получите, богатые и бедные, друг с другом ликуйте. Воздержаные и нерадивые день почтите! Постившиеся и непостившиеся – возвеселитесь сегодня! Трапеза полна пищи! Наслаждайтесь все! Телец огромный: пусть никто не уйдет голодным! Все пользуйтесь богатством благости! Никто пусть не плачет от бедности, потому что явилось общее царство! Никто пусть не оплакивает согрешений: прощение возсияло из гроба! Никто пусть не страшится смерти, потому что освободила нас смерть Спасителя! Схваченный ею попрал ее, сошедший во ад пленил ад, огорчил его, вкусившего от плоти Его. Это и Исаия предвидел, когда взывал: ад, говорит, огорчися (Ис. 14, 9). Встретив Тебя в преисподней, он огорчился, потому что потерпел поражение, огорчился, потому что потерпел посмеяние. Взял тело, а нашел Бога, взял землю, а встретил небо, взял то, что видел, а напал на то, чего не видел. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? (1 Кор. 15, 55) Воскрес Христос, и ты низвержена! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются Ангелы! Воскрес Христос, и нет ни одного мертвого во гробе! Христос, воскресший из мертвых, стал начатком умерших. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. *** Светлое Христово Воскресение. ПасхаЕвангельские Чтения этого дня:http://days.pravoslavie.ru/Days/20220412.htmlСвятитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года П а с х а, Г о с п о д н я П а с х а ! От смерти к жизни привел нас Господь Своим Воскресением. И вот Воскресение это "ангелы поют на небеси". увидев светлость обоженного естества человеческого в предопределенной ему славе, в лице Господа Искупителя, во образе коего, силою Воскресения Его, имели претвориться все истинно верующие в Него и прилепляющиеся к Нему вседушно. Слава Господи, преславному Воскресению Твоему! Ангелы поют, сорадуясь нам и предзря восполнение сонма своего; нас же сподоби, Господи, Тебя Воскресшего чистым сердцем славить, видя в Воскресении Твоем пресечение снедающего нас тления, засеменение новой жизни пресветлой и зарю будущей вечной славы, в которую Предтечею вошел Ты Воскресением нас ради. Не человеческие только, но вместе и ангельские языки не сильны изъяснить неизреченную Твою к нам милость, преславно Воскресший Господи! Патриархия.ru

Православие.ru

|

|

|

|

« Последнее редактирование: 24 Апреля 2022, 23:41:05 от Дмитрий Н »

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Дмитрий Н

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 13500

Вероисповедание: Православие. Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #3709 : 25 Апреля 2022, 00:41:32 » |

|

Понедельник Светлой седмицы. Память преподобного Василия исповедника, еп. Парийского (после 754).

Сщмч. Зинона, еп. Веронийского (ок. 260). Прп. Исаака Сирина, в Сполете Италийском (550). Прмчч. Мины, Давида и Иоанна (после 636). Прп. Анфусы девы (801). Прп. Афанасии игумении (860).

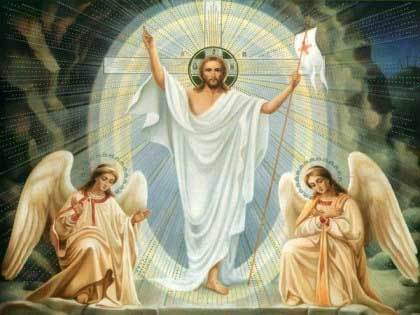

Прмч. Сергия Крестникова (1938). ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!Благовествуя воплощение Господа, ангел говорит: "радуйся благодатная"! и, возвещая пастырям о рождении Христа Спасителя, тоже говорит: "се благовествую вам радость велию ". Но, возвещая женам о Воскресении Господа, ангел говорит только: "Его нет здесь, Он Воскрес!" Не прибавляет "радуйтеся", ибо радость сама собою исполнит сердце, коль скоро придет удостоверение, что воистину Воскрес Господь. Тогда это удостоверение было осязательно: ангел предуготовил его, Господь явлением Своим завершил. И радость была у всех неистощимополная! Ныне у нас церковь, жилища и площади - все облечено в одежду радования, и все увлекаются общим потоком радости. Но ты подвигни несколько мысль свою отвлечься от внешнего и, собравшись в сердце, восставь истину Воскресения, во всей широте, глубине и высоте ее, чтобы не внешне только являться радующимся, но и в себе самом носить, исходящий извнутрь дух радости, как ключ светлой воды, бьющий из недр земли. (Деян. 1, 12-17; 21-26; Ин. 1, 18-28). Святитель Феофан Затворник*** «Христос с Собою совоскресил всё человечество»Диакон Владимир Василик о светоносной и светоявленной Пасхе Дорогие всечестные отцы, дорогие братья и сестры, дорогие читатели! Пришел праздник светоносной и светоявленной Пасхи! Вся тварь радуется и веселится, славя Воскресшего из мертвых Христа Бога нашего. «Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и преисподняя: да празднует убо вся тварь востание Христово, в немже утверждается». Итак, совершилось невозможное. Умерший на кресте Христос не только воскрес, но и с Собою совоскресил всё человечество, омертвевшую человеческую душу. А затем Он воскресит во втором Своем грядущем пришествии и наши тела для жизни вечной. В этот день мы радостно приветствуем друг друга «Христос воскресе!» и отвечаем «Воистину воскресе!». И сия есть победа Победившего мир, вера наша. В 20-е годы во время спора православных и безбожников один священник сразил одного многоученого атеиста одной единственной фразой «Христос воскресе!». И ныне, когда безбожники пытаются своими немощными дерзостями навредить Святой Православной Церкви, мы должны отвечать также «Христос воскресе!». И не только словами, но и делами. Жизнью во Христе и жизнью в Его воскресении. Желаю каждому, чтобы жизнь вокруг него расцветала и воскресала, чтобы свет воскресения сиял на наших лицах, являлся в наших делах, сквозил в наших словах, чтобы исполнились слова Христа: «Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят добрая дела ваша и прославят Отца вашего, иже есть на небесех». Да исполнится это на нас. Да пребудет навеки Пасхальная радость в нас, в наших семьях, в наших ближних и дальних. Христос воскресе! _____________  Жены-мироносицы перед воскресшим Господом. Фреска монастыря Высокие Дечаны, Сербия. XIV в.Вся седмица, называемая Светлой, есть как бы один великий праздник Пасхи Жены-мироносицы перед воскресшим Господом. Фреска монастыря Высокие Дечаны, Сербия. XIV в.Вся седмица, называемая Светлой, есть как бы один великий праздник Пасхи. Отцы Церкви и 66-е правило VI Вселенского Собора повелевают верующим в течение всей Светлой седмицы в храмах упражняться в псалмах и пениях духовных, торжествуя и радуясь о Воскресшем Господе. Богослужения на Светлой седмице совершаются при открытых царских вратах — в знак того, что Господь Своим Воскресением отверз верующим двери рая. Они остаются открытыми и после богослужения, начиная с первого дня Пасхи, во всю седмицу и закрываются только в субботу перед 9-м часом.

Тропарь Пасхи, глас 5

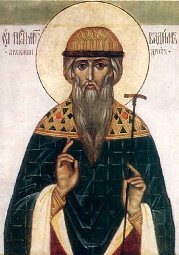

Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.***  Три cвятителя: Николай Чудотворец, Иоанн Милостивый и Василий ИсповедникПреподобный Василий исповедник, епископ Парийский Три cвятителя: Николай Чудотворец, Иоанн Милостивый и Василий ИсповедникПреподобный Василий исповедник, епископ Парийский, жил в VIII веке. Он был избран на епископскую кафедру жителями города Парии, почитавшими святителя как истинного пастыря стада Христова. Когда возникла иконоборческая ересь, святитель Василий решительно выступил за почитание святых икон и отказался подписать постановление об их уничтожении ("Неправедный свиток" Собора 754 года, созванного при Константине Копрониме (741-775)). Святитель избегал всякого общения с еретиками и не допускал их в свою епархию. За свою ревность он претерпел многие гонения, голод и нищету. До конца своей жизни святитель Василий был верен православному исповеданию. Кондак преподобного Василия, глас 2

Вышняго светом озарився, блаженне,/ просвещаеши вся,/ иже любовию чествующия твое, отче, честное страдание./ Василие священнострадальне,/ моли Христа Бога// непрестанно о всех нас.

***

Священномученик Зинон, епископ Веронийский, был родом грек и происходил из Сирии. С юношеских лет он принял монашество и трудился над изучением Священного Писания. Странствуя по монастырям, святой пришел в город Верону и поселился там. Жители избрали его епископом своего города. Правившие тогда императоры Констанций (353-361) и Валент (364-378) покровительствовали арианской ереси, осужденной на I Вселенском Соборе в 325 году. При их поддержке ариане начали гонения на православных. Святитель Зинон мужественно переносил от еретиков все притеснения. В своих проповедях и посланиях он твердо отстаивал православное учение о Господе Иисусе Христе как Единородном Сыне Божием, Рожденном от Отца прежде всех век. Святитель Зинон написал 16 пространных и 77 кратких поучений и наставлений. Скончался он около 380 года. Святитель Григорий Двоеслов (память 12 марта) рассказывает о чуде, совершившемся в 558 году в день памяти святителя Зинона. Весной в Италии было сильное наводнение. Река Тибр вышла из берегов и затопила окрестности; разлилась и река Атесис, протекавшая возле Вероны. Вода достигла храма, выстроенного во имя священномученика Зинона, и поднялась до самых окон церкви. Двери храма были открыты, но вода не устремилась в них, а остановилась стеной, не повредив церкви. ***  Преподобный Исаак Сирин Преподобный Исаак Сирин жил в середине VI века. Он пришел в итальянский город Сполето из Сирии. Преподобный попросил разрешения у пономарей остаться в храме и молился в нем двое с половиной суток. Один из пономарей начал укорять преподобного в лицемерии и ударил его по щеке. Наказание Божие тут же постигло пономаря. Бес поверг его к ногам святого и кричал: "Исаак меня изгонит!" Как только преподобный Исаак склонился над пономарем, нечистый дух бежал. Весть о случившемся быстро разнеслась по городу. К преподобному стали стекаться люди, предлагая помощь и средства для устройства монастыря. Но смиренный инок отказался от всего, вышел из города и поселился в уединенном месте, где построил себе маленькую келлию. Около подвижника собрались ученики, и так создался монастырь. Когда ученики спрашивали старца, почему он отказывается от приношений, тот отвечал: "Монах, приобретающий имения, уже не монах". Преподобный Исаак обладал даром прозорливости. Об этом рассказывает святитель Григорий Двоеслов (память 12 марта) в своем труде "Собеседование о жизни и чудесах италийских отцов". Однажды преподобный Исаак велел инокам оставить на ночь в огороде все заступы, а утром просил приготовить пищу для работников. Оказалось, что воры, которых было столько, сколько оставленных заступов, шли грабить монастырь. Сила Божия заставила их изменить свое злое намерение. Они взяли в руки лопаты и стали усердно трудиться, так что к приходу иноков вся земля была вскопана. Преподобный приветствовал трудившихся и пригласил их подкрепиться пищей. Потом он дал им наставление оставить воровство и разрешил всегда открыто приходить и пользоваться плодами монастырского огорода. В другой раз к преподобному пришли странники, одетые в рубища, и просили у святого одежды. Он велел им подождать, а сам послал инока в лес, где в дупле дерева странники спрятали свои хорошие одежды, желая обмануть святого игумена. Инок принес одежды, и преподобный Исаак отдал их странникам. Увидев, что их обман открылся, вымогатели пришли в великое смущение и стыд. Случилось также, что один человек послал преподобному своего слугу с двумя корзинами еды. Слуга спрятал одну из корзин по дороге. Преподобный взял принесенную корзину и тихо сказал: "Я принимаю дары, ты же не прикасайся к спрятанной тобой корзине - в нее вползла змея и, если ты протянешь руку, она ужалит тебя". Так мудро и незлобиво святой обличал грехи людей, желая всем спасения. Скончался преподобный Исаак в 550 году. Этого святого следует отличать от другого подвижника, преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневийского, который жил в VII веке (память 28 января). ***

Преподобномученики Мина, Давид и Иоанн подвизались в Палестине. В VII веке они приняли мученическую кончину от арабов, которые пронзили их стрелами († после 636 года, когда Иерусалим был взят арабами). *** Преподобная Анфуса была дочерью императора-иконоборца Константина Копронима (741-775) от его первой супруги из хазар. Она и ее брат, будущий император Лев Хазар (775-780) были близнецами и родились 25 января 750 года. Императрица очень страдала при родах. Константин Копроним вызвал из заточения преподобную игумению Анфису (память 27 июля) и просил ее молитв. Преподобная Анфиса предсказала рождение близнецов и их судьбу. Дочь, родившуюся по предсказанию преподобной Анфисы, назвали в ее честь. Когда она выросла, император стал склонять ее к замужеству. Но святая Анфуса с юности стремилась к иночеству и не соглашалась на его уговоры. После смерти отца она все свое личное имущество употребила на помощь нищим и сиротам. Благочестивая царица Ирина (780-802), супруга Льва Хазара, относилась к святой Анфусе с любовью и уважением и приглашала ее в соправительницы. Но святая Анфуса не хотела мирских почестей. Бывая во дворце, она надевала одежду, соответствующую положению царской дочери, а под ней носила власяницу. Святая Анфуса приняла постриг от святого Патриарха Тарасия (784-806). Она основала в Константинополе Омонийский монастырь, прославившийся строгим уставом. Преподобная Анфуса подавала собой пример смирения - выполняла самые тяжелые работы, убирала церковь, носила воду; во время трапезы никогда не садилась за стол, а прислуживала сестрам. Особенно строго следила преподобная, чтобы никто не выходил из обители без особой надобности. Смиренная и кроткая подвижница прожила 52 года и мирно скончалась в 801 году. ***  Преподобная Афанасия Преподобная Афанасия была игуменией монастыря на острове Эгине. Она родилась в благочестивой христианской семье. Уже в семилетнем возрасте девочка выучила Псалтирь, которую читала постоянно с умилением. Однажды, во время работы за ткацким станком, святая Афанасия увидела спускавшуюся к ней сверху сияющую звезду, которая, дойдя до ее персей и осветив ее всю, исчезла. С того времени отроковица просветилась душой и твердо решила уйти в монастырь. Однако родители воспротивились этому и принудили Афанасию выйти замуж, а когда ее муж погиб через несколько дней после свадьбы, заставили выйти замуж еще раз. Но блаженная Афанасия не прельщалась суетой и сладостью мирской жизни и почти все время проводила в молитве и чтении Священного Писания. Она была кротка и смиренна, любила помогать бедным, с честью принимала монахов и странников. Во время голода она спасла от смерти многих людей. Под влиянием Афанасии муж ее ушел в монастырь и дал жене разрешение на постриг. Святая Афанасия, раздав свое имение нищим, устроила монастырь в уединенном месте, где и подвизалась вместе с единомысленными ей духовными сестрами. Став игуменьей монастыря, преподобная претерпела много скорбей от некоторых нерадивых и непослушных сестер. Но ни одной из них она никогда не сказала ни единого обидного или укоризненного слова. За свою кротость, смирение и воздержание Афанасия сподобилась от Бога дара чудотворения, так что множество больных приходили в монастырь и получали исцеление от своих недугов. При кончине преподобной Афанасии ее лицо просияло, как солнце, так что все присутствующие исполнились удивления и ужаса. Через год были обретены ее нетленные мощи. От мощей источалось благоуханное миро, и лицо преподобной сияло благолепием. Положенные в устроенную раку святые мощи преподобной Афанасии стали источником благодатных исцелений. Более полное житие преподобной Афанасии ***

Муромская икона Божией Матери была принесена в Муром из Киева просветителем этого края святым благоверным князем Константином (+ 1129; память 21 мая). Святой Константин убеждал язычников принять христианство, но они упорствовали и решили убить князя. Узнав об этом, святой вышел к заговорщикам с иконой Божией Матери. Благодать, исходившая от Ее Лика, тронула сердца язычников. Они переменили свои намерения и сами стали просить совершить над ними Крещение. С этой иконой Рязанский святитель Василий (память 3 июля) приплыл на своей мантии из Мурома в Рязань. Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Муромской, глас 4

Днесь светло красуется град Муром,/ яко зарю солнечную, восприемши, Владычице,/ чудотворную Твою икону,/ к нейже ныне мы притекающе и молящеся, Тебе взываем сице:/ о Пречудная Владычице Богородице,/ молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему,/ да избавит град сей и вся грады и страны христианския/ невредимы от всех навет вражиих/ и спасет души наша, яко Милосерд.

***  Белыничская икона Божией Матери Белыничская икона Божией Матери первоначально находилась в одном из православных храмов Могилевской области. После заключения унии (1596) икона перешла к католикам и была поставлена в костеле Белыничского католического монастыря, основанного в 1622 - 1624 годах великим Литовским гетманом Львом Сапегой на берегу реки Друти, в 45 верстах от Могилева. Икона почиталась как католиками, так и православными. В 1832 году монастырь был упразднен, и костел действовал как приходский храм. В 1876 году он был передан православным с восстановлением монастыря. 12 апреля того же года в том храме была совершена первая Божественная литургия на освященном православным епископом престоле в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Белыничская икона Божией Матери является общей святыней христианского мира. *** Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой седмицы. Евангельские Чтения этого дня:http://days.pravoslavie.ru/Days/20220412.htmlСвятитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года (Дея. 1, 12-17; 21-26; Ин. 1, 18-28). Благовествуя воплощение Господа, ангел говорит: "радуйся благодатная"! и, возвещая пастырям о рождении Христа Спасителя, тоже говорит: "се благовествую вам радость велию ". Но, возвещая женам о Воскресении Господа, ангел говорит только: "Его нет здесь, Он Воскрес!" Не прибавляет "радуйтеся", ибо радость сама собою исполнит сердце, коль скоро придет удостоверение, что воистину Воскрес Господь. Тогда это удостоверение было осязательно: ангел предуготовил его, Господь явлением Своим завершил. И радость была у всех неистощимополная! Ныне у нас церковь, жилища и площади - все облечено в одежду радования, и все увлекаются общим потоком радости. Но ты подвигни несколько мысль свою отвлечься от внешнего и, собравшись в сердце, восставь истину Воскресения, во всей широте, глубине и высоте ее, чтобы не внешне только являться радующимся, но и в себе самом носить, исходящий извнутрь дух радости, как ключ светлой воды, бьющий из недр земли. Патриархия.ru

Православие.ru

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Дмитрий Н

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 13500

Вероисповедание: Православие. Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #3710 : 26 Апреля 2022, 00:21:26 » |

|

Вторник Светлой седмицы.

Иверской иконы Божией Матери. Память священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского (303).

Мч. Крискента, из Мир Ликийских. Мц. Фомаиды Египетской (476).

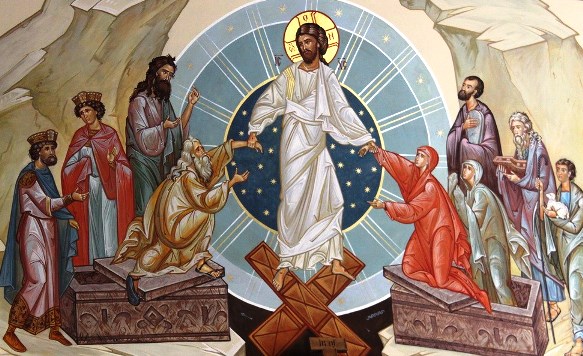

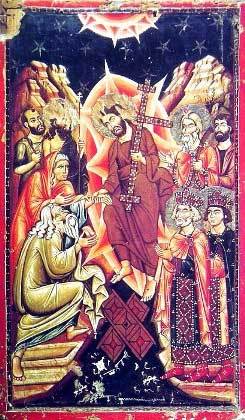

Прмц. Марфы Тестовой (1941).  Сошествие Христа во ад. Кипрская фреска ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Сошествие Христа во ад. Кипрская фреска ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!Едва праведники увидели свет в аду, как с радостью пошли в сретение Сыну Милосердного. Все забыли болезни свои и страдания, какие терпели, когда видели распинаемого Господа. По щедрости Своей Он дал нам жизнь и нас, смертных, присоединил к Ангелам. Нас, людей, уловила в сети смерть, Он пришел по Своей благости и избавил нас; Хвала Тебе, Господь Ангелов, явление Твое возрадовало мучившихся в аду. Теперь удалилась и исчезла ночь, и для твари воссиял Его свет. Сошел Он с высоты, избавил нас и опять восшел, и вот сидит одесную Отца. Все же ожидавшие Его и надеявшиеся на имя Его ожидают встречи с Ним во Второе Пришествие. Сошел Он в ад, и там воссиял свет Его и разогнал тьму среди мертвых в аду... Воскресивший мертвых отверз гробы и этим показал нам образ великого будущего дня. Преподобный Ефрем Сирин *** Поразительное открытие сделал почти 2 тысячи лет назад апостол Павел. Он сказал: «Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки — тот же». Христиане чувствуют великую силу этих слов, если вера для них не предмет лишь традиции, а живая жизнь, если они и ощущают, и проживают общение с Богом как самую главную реальность своей жизни. Это относится и к Воскресению. Передать это лишь какими-то теоретическими посылами, к сожалению (или к счастью), невозможно. Так уж Бог устроил. Да если бы вера была просто теория, Церковь Христова зачахла бы уже через несколько лет после своего возникновения. Ведь наша вера — не что иное, как живая связь между Богом и людьми, между Богом, ставшим человеком — Иисусом Христом, и каждым из нас, христиан. Живое ощущение пульса вечности, отзывающегося в каждом христианине, особенно чувствуется в праздник Пасхи — Воскресения. Маленькие дети до взросления отчетливо осознают, что смерть — это нечто совершенно чуждое, непонятное и противоестественное человеку. Мы, взрослые, хорошо помним это детское ощущение реальности вечности как одну из констант бытия только что вошедшего в Божий мир человека. Таких констант у ребенка несколько, но они являются для него несомненной истиной. Это, пожалуй, любовь матери, ежедневное открытие прекрасного мира и убежденность в вечности своего бытия и вечности всех тех, кто охвачен любовью ребенка: «Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». Но даже когда человек взрослеет и даже приближается к концу жизни, ощущение абсурдности собственной смерти не покидает его до последней минуты. Это может засвидетельствовать каждый врач и каждый священник. И это совсем не какие-то психологические феномены, не самообман. Это поразительная реальность, открытая человеку. И Воскресение Христово говорит нам о том, что мы не ошибаемся: смерти для души человеческой, для человеческой личности нет. Открытие жизни будущего века, царства не от мира сего, приглашение в него — это и есть сущность Евангелия, главный смысл Воскресения и суть дела Иисуса Христа в человеческом роде. Архимандрит Тихон (Шевкунов)_____________  Ангельское благовестие Женам-мироносицам о воскресении Христа.Вся седмица, называемая Светлой, есть как бы один великий праздник Пасхи Ангельское благовестие Женам-мироносицам о воскресении Христа.Вся седмица, называемая Светлой, есть как бы один великий праздник Пасхи. Отцы Церкви и 66-е правило VI Вселенского Собора повелевают верующим в течение всей Светлой седмицы в храмах упражняться в псалмах и пениях духовных, торжествуя и радуясь о Воскресшем Господе. Богослужения на Светлой седмице совершаются при открытых царских вратах — в знак того, что Господь Своим Воскресением отверз верующим двери рая. Они остаются открытыми и после богослужения, начиная с первого дня Пасхи, во всю седмицу и закрываются только в субботу перед 9-м часом.

Тропарь Пасхи, глас 5