Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #15 : 24 Мая 2013, 10:11:30 » |

|

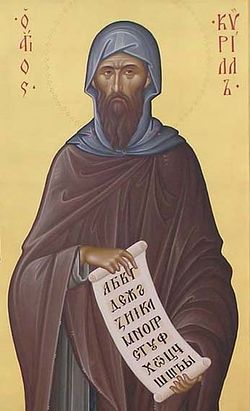

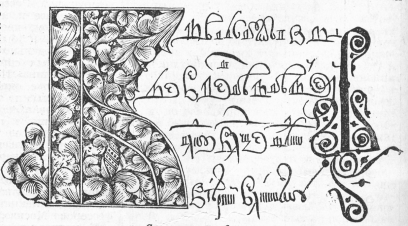

Философ и филологСвятой Кирилл – просветитель славян Святой Кирилл-Константин Святой Кирилл-Константин14/27 февраля – день памяти равноапостольного Кирилла († 869), просветителя славян. От времени жизни святого Кирилла нас отделяет больше 1100 лет. Сквозь слой веков, как сквозь толстое мутное стекло, трудно, кажется, что-то разглядеть. О многих знаменитых людях той эпохи мы подчас не знаем ничего, кроме имени. Создатель славянской азбуки в этом отношении оказался в положении исключительном. Можно сказать, что нам повезло. Уже вскоре после кончины Кирилла и Мефодия были созданы их жизнеописания. Причем созданы их ближайшими учениками и «по горячим следам», когда обстоятельства жизни славянских первоучителей не успели забыться. В написании жития святого Кирилла, вероятно, принимал непосредственное участие Мефодий, передавший подробные сведения о детских годах своего брата. Когда листаешь «Пространные жития» Кирилла и Мефодия, этот замечательный исторический источник, одно из первых произведений славянской литературы, перед глазами разворачивается увлекательная история, в которой соседствуют описания спокойных лет учебы и полных приключений миссионерских путешествий в отдаленные страны Востока, свидетельство о напряженной научной работе и картины жизни столичного царского двора, рассказ о монашеском уединении и полное драматизма повествование о просветительских трудах Кирилла и Мефодия у славян. Отдельное внимание привлекает рассказ о детстве святого Кирилла, в котором замечательны два эпизода – повествование об унесенном ветром ястребе и о чудесном сне, увиденном однажды Кириллом. Представьте себе подростка по имени Константин (так звали святого Кирилла до монашеского пострига), который воспитывается пусть в не очень богатой, но и в совсем не бедной семье. Его отец занимает немаловажную государственную должность в Фессалониках – втором по величине городе Византийской империи. Любимое развлечение этого мальчика, как, впрочем, и других молодых людей его круга, – ястребиная охота. Отец подарил ему обученного ястреба – довольно дорогой, как известно, подарок. Однажды Константин отправился с друзьями на охоту. И вот, когда его птица взмыла в небо, чтобы обнаружить добычу, поднялся внезапный порыв ветра, подхватил ястреба и унес. Сказать, что Константин расстроился, – значит не сказать ничего. Горю его не было предела. Два дня от огорчения он не ел хлеба. «Реакция ребенка, потерявшего игрушку», – скажете вы. Но выводы из этого случая Константин сделал совсем не детские. «Подумав в душе о суетности жизни этой, – рассказывает его жизнеописатель, – покаялся, говоря: “Такова ли есть эта жизнь, где на место радости приходит печаль? С этого дня вступлю на другой путь, что этого лучше, и в волнении жизни этой своих дней не растрачу”». Таким путем для Константина стало учение. Образование сегодня стремятся получить все. Если спросить: зачем? – последуют ответы: чтобы получить профессию и зарабатывать на жизнь, чтобы потом сделать хорошую карьеру, чтобы быть «успешным» и т.д. Но затем ли учился Константин? В его житии есть описание сна, приснившегося ему, когда он был еще семилетним ребенком. Мальчику снилось, что стратиг (то есть градоначальник) Фессалоник собрал всех девушек города и сказал Константину: «Избери себе из них, кого хочешь, в супруги на помощь тебе и сверстницу твою». В Византии такие «смотры невест» были известны; правда, происходили они в связи с женитьбой императора: со всех областей империи специальные комиссии собирали красивых девушек, из которых царь и избирал себе невесту. Каким же был выбор Константина? «Я же, рассмотрев и разглядев всех, увидел одну прекраснее всех, с сияющим ликом, украшенную золотыми ожерельями и жемчугом и всей красотой, имя же ее было София, то есть Мудрость, и ее я избрал». Все значение этого сна можно понять, если вспомнить, что в православной Византии мудростью считали не только изощренность ума или обилие эрудиции. В церковном богословии Мудростью, или Премудростью, Божией именуется Сын Божий – Иисус Христос. Для Константина с юных лет стремление к Мудрости было не просто стремлением к книжному научению, но стремлением ко Христу. Поэтому и в церковной агиографии он остался как Константин Философ. Философ по-гречески значит «любящий мудрость». Эти два замечательных случая из детства святого Кирилла соотносятся как вопрос и ответ. Потеря ястреба дала мальчику почувствовать то, что русский философ XIX века В.И. Несмелов называл «загадкой человека»: существуя во времени, человек не сводится ко времени – потеряв ястреба, Константин обнаружил, что житейские блага переменчивы и недостаточны, чтобы придать жизни смысл. Именно это чувство и делает человека человеком – существом, которое хочет не только жить, но и знать, зачем живет. Потому что человек – не только прямоходящий, умелый, разумный. Человек – еще и спрашивающий. Он отличается от животного тем, что может не только просить, но и спрашивать. Спрашивать не из простого любопытства, но потому, что хочет знать смысл: зачем он живет, зачем существует мир. Часто этот вопрос казался людям безответным, и тогда человек ощущал себя тем, что экзистенциалисты называли «passion inutile» – «бесполезная страсть». Когда-то давно античный философ Сократ беспокоил своих сограждан именно такими вопросами: что такое добро, справедливость, истина? Никто не мог ему толком ответить на них, а про себя он знал, что ничего не знает. В конце концов его казнили, потому что искать ответ – трудно, и часто поиски ответа кажутся людям безрезультатными. Куда и к кому обращен вопрос человека о смысле существования? И можно ли получить на него ответ? Может быть, прав Гейне: «А мы все спрашиваем, спрашиваем, пока комок земли не заткнет нам горло, но разве это ответ?» Кирилл и Мефодий пишут азбуку - миниатюра из Радзивилловской летописи (XIII в.) Кирилл и Мефодий пишут азбуку - миниатюра из Радзивилловской летописи (XIII в.) Но ответ пришел. И пришел он через Слово. Больше чем 2 тысячи лет назад в городке Вифлееме родился Христос, Который в Библии называется Словом – Вечным Божественным Словом, дающим миру жизнь и смысл. Именно Его красотой – красотой Премудрости-Софии – и пленился в детстве святой Кирилл. Именно в Нем и был ответ на духовное искание мальчика, решившего «в волнении жизни этой своих дней не растратить». А потому Кирилл-Константин был настоящим филологом – «любящим Слово» по-гречески. Он всю жизнь стремился ко Христу, Которого апостол Иоанн назвал в Евангелии Логосом-Словом. Христос принес миру Свое слово, записанное в Евангелии. Он победил бессмыслицу смерти Своим воскресением. Слово Его обращено ко всем – ко всем людям, ко всем народам, ко всем эпохам. Оно звучит на разных языках. На славянский его перевели Кирилл и Мефодий, и оно стало тем зерном, из которого выросла русская культура. Оно звучало в ней тысячу лет, звучит и сейчас. Но, как и во времена Сократа, многим сейчас кажется, что проще жить, «не грузясь» – ни о чем не спрашивая. Не слыша Слова. Беря от жизни все – но ведь нас самих когда-то возьмет смерть и сделает все, что мы взяли, бессмысленным и ненужным – «заткнет нам комком земли горло». И исход из этого только один. Победил смерть Христос – Своим воскресением. Эта победа может стать и нашей через Него, через Слово. Для этого лишь нужно расслышать Его обращение к нам – и Кирилл и Мефодий помогают это сделать, ведь их наследие живет в нашем языке, который, по выражению Вяч. Иванова, «неразрывно слился с глаголами Церкви». Поэтому, когда мы называем равноапостольных братьев просветителями, то речь идет не только о просвещении в смысле распространения грамотности, наук и образования, но и о просвещении в смысле, о котором напоминал Н.В. Гоголь: «Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит…» Такова сила христианского просвещения: оно предлагает людям не только вопросы, но и дает ответы. В этом сила христианской философии и филологии как пути к Слову, который открыт в славянском культурном наследии Константином-Кириллом Философом и его братом Мефодием – просветителями славян. Священник Димитрий Долгушинhttp://www.pravoslavie.ru/put/59783.htm

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #16 : 24 Мая 2013, 10:14:31 » |

|

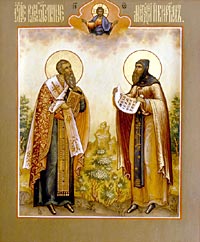

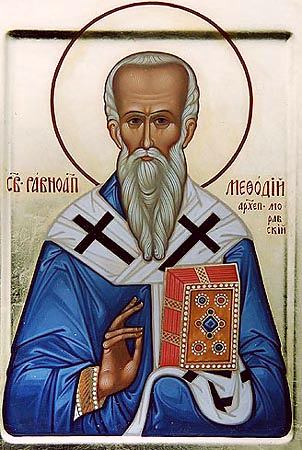

Святые Кирилл и Мефодий в судьбах славянских народовРадуйтеся, Мефодие и Кирилле,

язык словенских апостоли и богомудрии учителие Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий Святые равноапостольные Кирилл и МефодийНекогда святой апостол Павел, простираясь с проповедью Евангелия из одной страны в другую, дошел до предела, который положила природа между двумя частями света – остановился в Троаде, на берегу пролива, отделяющего Азию от Европы. Здесь явился ему в сновидении один из жителей Европейского берега, македонянин, и звал апостола на помощь к себе в Македонию (Деян. 16:8-10). То была воля Божия даровать этому племени благо спасения. Апостол повиновался этому призванию, и многими благодарными успехами сопровождалась его проповедь в той стране. Церковь Филлипийская и Церковь Солунская – образец всем верующим (Сол. 1:7), радость и венец апостола (Фил. 4:1) стоят перед нами в павловых писаниях вечными памятниками и свидетельствами его просветительской деятельности. Прошли столетия, и наступила другая пора, когда славянские народы, только-только выходящие на сцену исторической жизни, стали нуждаться во вразумительной проповеди и национальном богослужении. И вот в 863 году в Константинополь прибыло посольство правителя Великой Моравии князя Ростислава, просившего прислать учителей для проповеди в недавно принявшей христианство стране. Византийский император решил отправить туда ученых монахов, знакомых с жизнью и нравами местного населения. И тогда-то Церковь Македонская представила славянам равноапостольных деятелей, в лице святых Кирилла и Мефодия, уроженцев Солунских. Эти просветители стали составителями славянской грамоты. Новым письменам было вверено слово Евангельское, ими были переданы молитвы богослужения. И благодаря святым Кириллу и Мефодию, славяне стали слышать на родном языке слово Господа, и смогли также достойно славословить Его. Это есть две необходимые потребности благочестия, без удовлетворения которых нет живого христианства. И как скоро явились слово Божие и литургия на славянском языке, то возникла необходимость в священниках-славянах. Следовательно, должна была народиться у славян своя священная иерархия – важное условие для процветания каждой Церкви в своем народе. И, действительно, первым делом просветителей стало приготовление из местных жителей достойных служителей алтаря Господня. Задуманное на таких широких и прочных основаниях просвещение славян не могло обойтись без училищ. И святые благовестники основывали их везде, где трудились. Эти училища удовлетворяли не только потребностям клира, но и способствовали появлению людей образованных, которые могли сами поработать на пользу новооснованной Церкви славянской. Одни переводили с греческого языка для назидания церковного и домашнего слова и жития святых; другие передавали догматические творения отцов и толкования на Священное Писание; иные сами брались изъяснять Писание и защищать истину Православия от еретиков. Замечательное обилие таких трудов в первое время славянской проповеди показывает как благотворна была деятельность наших просветителей. Какая это была высокая жизнь, какая сильная и плодотворная деятельность! На земле славянской возгорелся божественный огонь святой Христовой веры. И, если обратить внимание на первоначальные памятники древней славянской письменности, то видно как в них полагалось начало богословскому и философскому языку – основам того положительного знания, которым впоследствии так прославилась славянская ученость. Постепенно начинали вырабатываться теперь установившиеся термины для предметов отвлеченных, прежде принятия христианства славянам неизвестных. Это говорит о том, с каким вниманием и разборчивостью действовали просвещенные переводчики. Так в греческих произведениях нередко встречали они слово «божественный», относящееся к предметам и действиям не собственно Божиим. И чтобы не смешивать понятий в новопросвещенных христианах, они употребили прежде неизвестные слова «великiй», «святый». Для обозначения добродетелей стали использовать «добровольство», «добронравiе», «добрый нравъ», «доброта», полагая при этом, что сущность добродетели состоит не во внешней деятельности, а в благоустроении воли и нрава. Но святые просветители имели дело не только со школой, а прежде всего с народом: с ним-то они должны были говорить особенным языком, чтобы действовать на него успешнее. Следует заметить, что святой Кирилл, прозванный за свою ученость Философом, особенно владел искусством излагать народу свои наставления наглядно, в притчах. Это мудрое подражание евангельскому способу учения, конечно, не утратило своего значения и в настоящее время, в приложении к народу, не привыкшему к отвлеченным умозрениям. Благодаря такому тесному сближению с людьми славянские просветители полностью овладевали его вниманием. Но призванные трудиться для крещенных в веру Православную, святые Кирилл и Мефодий своей ревностью, своей проповедью, своим чинным богослужением привлекали к себе и множество неверующих во Христа славян. Многих из них крестили святые братья в Моравии и соседних с ней областях; святой Мефодий проповедовал Евангелие в земле Чешской и крестил святую княгиню Людмилу. Пример равноапостольных братьев, и труды их в переводе священных книг облегчили успехи проповеди христианства среди славян и в последующее времена. Восточным и южным славянам не навязывалась латинская литургия, как это было со стороны немецких проповедников в Поморье. И везде, где разумно предлагалась проповедь на родном языке, славяне свободно покорялись христианству, принимая вместе с ним и письменность. Пример славянских просветителей стал впоследствии живым предметом для подражания и у нас в России для распространителей Евангелия у инородцев. Так действовали святитель Стефан в Перми, преподобный Трифон Вятский и другие позднейшие благовестники среди якутов, монголов, алтайцев и т.д. Вводя у славянских народов слово Божие и литургию на общепонятном языке, святые просветители Кирилл и Мефодий решили вопрос о нашем Православии и о будущем славянских народов. В те годы уже разгорался спор между Восточной и Западной Церквами, возбужденный притязаниями властолюбия и своелюбия римских первосвятителей. Святой Кирилл был учеником блаженного Патриарха Фотия, вставшего на защиту Православия и Православной Восточной Церкви. Действуя на территории, независимой от Константинопольского Патриархата, но примыкающей к Римскому престолу, славянские просветители должны были соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не вооружить против себя власть Рима в ущерб отеческому Православию. Свидетельство тому их великое исповедание веры. Этой твердостью они удержали в Православии просвещенные ими народы. А неразумное гонение, поднятое Римской Церковью против славянской литургии, еще более расположило славян бояться сближения с Западом и дорожить богомудрой свободой Православного Востока. Так святые просветители определили нашу историю, наше духовное наследие, наше спасение. Как ни велико было дело изобретения славянской грамоты, как ни знаменательно для каждого народа начало его письменности – все это было воспринято еще и как мощнейшее орудие, получившее надлежащий смысл в великом торжестве устроенного просветителями предприятия. На этих могучих основах дело просвещения охватило тогда все славянство, и не в общих отвлеченных чертах, а в живых представителях тогдашнего славянского мира, в типичных и крупнейших его лицах. В ветви Болгарской, где зародилось, и где затем величественно расцвело это великое дело славянского просвещения; по Дунаю, где шли первоучители между славянскими поселениями; в Моравии, где они сосредоточили всю силу лучшей поры своей деятельности; в Словении, Чехии, Польше, куда по окраинам обширной Моравской державы быстро проникли лучи нового просвещения; в Сербии, спешившей присоединиться к общему делу, и принявшей его под кров своего могущества из рук слабеющей Болгарии; и, наконец, на юге Руси. Именно там святой Кирилл посеял неумирающие семена своей проповеди в Херсоне, куда пришел потом князь Владимир Киевский, чтобы завоевать ключи этого новоявленного света. Именно оттуда пришли на Русь болгары с новой грамотой, новыми книгами и православным богослужением, славянским церковным пением, и откуда Нестор-летописец почерпнул горячо выраженное им убеждение, что при единстве грамоты, славяне есть один язык и народ, а Русь есть часть этого великого наследия и богатства. Действительно и грамота, и вся письменность тогда возникшая, до сих пор заключают в себе черты истинного, действительного просвещения. Это просвещение стало источником и символом славянского единения. И все ветви славянства почувствовали свое общее, коренное единство племени, затем единство языка, выражавшего собой единство народных стихий, и послужившее затем новым средством высшего, духовного единства. Все это совершилось при помощи грамоты, порожденной ею письменности и вызванного всем этим высокого творчества славянской культуры. И тогда большая половина Европы от Царьграда по всей восточной половине Балканского полуострова, в обширном Болгарском государстве, по течению всего Дуная, в современной Венгрии, до окраин Польши, Чехии, Хорватии и Сербии, наконец, до Киева и Новгорода пробудилась в грандиозном историческом движении. Здесь к новой жизни призвались целые народные массы, обмениваясь посольствами и письмами друг с другом, налаживая различные культурные и торговые связи. Лучшие вожди народные, образованнейшие славянские умы того времени – все были соединены в общем деле; в трудах пребывали все правительства славянских народов, во главе деятельности – государи: Михаил Греческий; Борис и Симеон Болгарские; Ростислав, Святополк Моравские; Владислав и Людмила Чешские; Российские Ольга, Владимир и Ярослав – какие великие имена, какая несравненная сила! И в наши дни каждое новое разыскание о славном деле славянских просветителей, каждый новый труд по церковно-славянской грамматике или печатное издание памятника кирилловской письменности, проливают свет на современные славянские наречия, на судьбы славянской науки. Труды современных славистов, устремленные своим взором в ту далекую пору и эпоху, помогают понять пути развития современных славянских языков и всей славянской литературы. А сама история славянских народов уясняется тем более, чем ближе мы приникаем к их единому великому началу. И если осознание этого начала оказывает такое сильное влияние на современную славистику в науке и жизни, то, наоборот, каждое новое явление в жизни современного славянского мира пробуждает собой память о прошлом, дает повод лучше понимать его, ценить, исследовать и воссоздавать. Понятно поэтому, что в наши дни дело святых равноапостольных Кирилла и Мефодия еще не кончено. Их проповедь вызвала к бытию самостоятельную славянскую иерархию, трудами их положены начала разработки богословской, исторической и филологической наук у славянских народов. А в современных условиях необходимо продолжение дальнейшего развития всего этого положительного знания. И много нужно еще ревности, много общих усилий, чтобы достойно продолжать дело святых просветителей. Припоминается здесь предсмертное слово святого Кирилла. Застигнутый смертельной болезнью еще в расцвете лет, почти в самом начале своих трудов среди славян и в виду множества предстоявших работ, он трогательно прощался с братом, опасаясь, что у того родится намерение возвратиться к прежней иноческой жизни в монастыре. «Мы с тобою как два вола вели одну борозду. И я падаю на своей черте, день мой кончился. А ты не вздумай оставить труды учения, чтобы удалиться на свою гору. Нет здесь, среди славян, скорее ты можешь обрести спасение». Пусть это завещание святой ревности отзовется самым сильным возбуждением в душе каждого из призванных и вновь призываемых деятелей на поприще просвещения и учения. И вот последнее воспоминание. Между древними молитвословиями церковнославянских книг сохранилось одно, «при начале учения», в котором иерей молится об отроке: «дай же ему, Господи, от Давидова разума, от Соломони премудрости, и от Кириллова хитрости. Дай же ему стояти с иереи и со всеми святыми Твоими». Для того-то испрашивается среди прочего хитрости, то есть остроты ума мудрого учителя славян Кирилла, чтобы постигающий новые знания мог с достоинством и на пользу применять их на благо себе самому и другим людям. Да будет же это прошение постоянным желанием в умах и сердцах всех нас, призванных сохранить и преумножить славное наследие великих славянских учителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Андрей Мельков

Московский педагогический государственный университет – Коломенская духовная семинарияhttp://www.pravoslavie.ru/put/1722.htm

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #17 : 24 Мая 2013, 10:17:53 » |

|

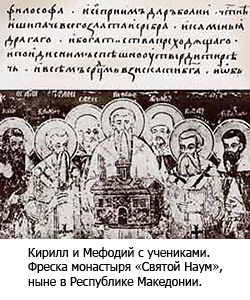

О паннонских житиях святых Кирилла и Мефодия Каждому русскому человеку, как и вообще каждому славянину, одинаково дорого и священно имя славянских просветителей святых Кирилла и Мефодия. Ближайшие свидетели их великого дела почтили память своих учителей прекрасными житиями, похвальными словами, службами; краткие жития и многочисленные легенды появлялись и позднее; о них говорят славянские летописи, их имена заносятся в славянские святцы. Эти жития и легенды о них были написаны не только на славянском, но и на греческом и на латинском языках. Однако все эти биографические источники о святых братьях представляли существенные затруднения для исследователей из-за своих разночтений. «По одним источникам Кирилл и Мефодий были греки, по другим – славяне; по одним старший из братьев был Мефодий, по соображению с другими – Кирилл. Изобретение славянской грамоты одни источники приписывают Кириллу, другие – Мефодию, третьи – обоим, и при этом сами свидетельства об этом, при своей неопределенности, дают возможность под именем «славянских письмен» понимать одним исследователям – азбуку кирилловскую, другим – глаголическую. Местом изобретения славянской азбуки одни источники назначают Царьград, другие – Моравию, третьи – Болгарию, четвертые – Херсонес, где будто бы Кирилл нашел уже готовые письмена. Временем изобретения славянской азбуки по одним известиям был 855 год, по другим 862 год, по третьим 865 год и т.д.»[i ]. Поэтому, имея столь большой и противоречивый биографический материал, исследователи старались выявить достоверные источники. К этому много усилий приложили и наши русские исследователи. Жизнеописаниям святых братьев посвящена обширная отечественная литература[ii]. В настоящее время в науке к источникам о жизни и деятельности святых братьев относят латинские, греческие и древнерусские памятники. В России исследования шли следующим образом. В наших библиотеках сохранилось очень много памятников начальной славянской письменности. До XVI-го века к источникам о жизни и деятельности святых Кирилла и Мефодия относили только латинские. Святитель Макарий Московский – продолжатель литературных трудов архиепископа Геннадия Новгородского, двенадцать лет трудившийся над составлением своих Четьих Миней, включил в них т.н. Моравско-паннонские жития и проложные жития Кирилла и Мефодия. В этих Четьих Минеях житие Константина философа находится под 14 февраля, а житие Мефодия под 6 апреля. В конце XVII-го века в Малороссии начинается составление новых Четьих Миней и, впервые – их печатание. Составителем их был святитель Димитрий Ростовский. Но у него житие Кирилла и Мефодия находится под одиннадцатым числом мая месяца под таким заглавием: «Житие и труды преподобных отец наших Мефодия и Костантина, в монашестве Кирилла, учителей славянских». Этот факт позволяет предположить, что, по всей видимости, автор пользовался не самим текстом Макарьевских Четьих Миней, а копией с рукописи Хиландарского монастыря, содержавшей это житие[iii], Известный немецкий историк и филолог Август Людвиг Шлецер (1735 – 1809), скептически отнесся к Паннонским житиям, признавая, однако, что всю историю Кирилла и то, что относится к ней, нужно исправить, дополнить и переделать именно с Макариевских Четьих Миней.[iv] После Шлецера источниками о жизни и деятельности святых братьев занялся чешский исследователь, аббат Йозеф Добровский (1753 – 1829), написавший сочинение «Кирилл и Мефодий, словенские первоучители. Историко-критическое исследование»[v]. Он обратился не к Макарьевским Четьим Минеям, а к другому источнику: к тому времени недавно найденной греческой биографии болгарского архиепископа Климента. В России впервые с этим трудом Й. Добровского познакомились в 1825 году: П.И. Кеппен на страницах своего журнала «Библиографические листки»[vi] опубликовал в русском переводе отрывки из этого исследования. Но на четьи-минейные жития святых Кирилла и Мефодия не сразу обратили внимание и наши ученые XIX-го века. Их недооценивал даже такой знаток российских древностей, как граф Н.П. Румянцев[vii]. Первым, кто обратил должное внимание на церковнославянские жития святых Кирилла и Мефодия, явился А.В. Горский (1812-1875) – замечательный церковный историк, археограф, впоследствии ректор Московской Духовной Академии.[viii] Его знаменитая статья, напечатанная в журнале «Москвитянин»[ix] в 1843 году, привлекла как к Александру Васильевичу, так и к его трудам внимание многих русских и иностранных исследователей. В этой драгоценной статье, автор которой скрыл свое имя, обращено внимание на славянские жития наших первоучителей. Сначала критически рассмотрены эти жития, потом изложено содержание их в 28 параграфах, к которым присоединены объяснения и примечания. А.В. Горский начинал свою статью с указания, что со времени Й. Добровского история святых Кирилла и Мефодия раскрывается на основании памятников латинских: прежде всего «Истории перенесения мощей св. Климента в Рим» (т.н. Итальянская легенда). «Добровский мало доверял греческому жизнеописанию болгарского архиепископа Климента, ученика Мефодиева, – пишет Александр Васильевич, – еще менее – славянскому жизнеописанию святых Кирилла и Мефодия».[x ] В своей работе А.В. Горский преимущественно обращается к Четьими Минеями святителя Макария, раскрывая глубокую древность славянских житий святых Кирилла и Мефодия. К выяснению деятельности святых первоучителей привлечены были оба их жития, которые Александр Васильевич нашел в библиотеке МДА, и предложенные объяснения были даны с глубоким знанием и критическим талантом. В своей статье Горский, строго придерживаясь текста житий, обстоятельно излагает биографию святых Кирилла и Мефодия, снабжая ее основательными критическими замечаниями, хронологическими и историческими, воспользовавшись для этого византийскими и западными источниками. Сами выводы, к которым пришел А.В. Горский, сохраняют ценность и актуальность до сих пор. Они следующие: оба жития сохранились в своем изначальном виде, без особых искажений текста и позднейших вставок; написаны они ближайшими учениками святых непосредственно после кончины каждого из братьев, то есть в IX веке, в Паннонии (кем именно, А.В. Горский не указывает). Таким образом, Горский сделал вывод, что Паннонские жития – один из самых полных источников о трудах и жизни равноапостольных братьев, составленный непосредственно после их кончины, в той среде, в которой они трудились. С тех пор жития, получившие название Паннонских, заняли первое место в ряду источников о жизни и деятельности святых братьев. «Это исследование Горского, – пишет Г.А. Воскресенский, – легло в основу большей части позднейших исследований о первоучителях славянских, а открытые им пространные славянские жития отодвинули на второй план прежние источники и сами заняли первенствующее место в кирилло-мефодиевской литературе»[xi]. Этим трудом Александра Васильевича сразу же воспользовались архимандрит (впоследствии митрополит) Макарий (Булгаков) в своей «Истории христианства в России до св. Владимира»[xii], епископ Филарет (Гумилевский) в статьях равноапостольных братьях,[xiii] и профессор С.П. Шевырев в «Истории русской словесности».[xiv] Статья А.В. Горского также была переведена на чешский язык[xv] и стала известна чешским и немецким ученым. Исследователь старины Эрнст Дюмлер напечатал статью Горского в своих комментариях к паннонскому житию святого Мефодия, переведенному по его просьбе Ф. Миклошичем на латинский язык. Дюмлер принял при этом почти все доводы и замечания Горского.[xvi] Прочитав житие святого Константина Философа (Кирилла), известный чешский филолог П. Шафарик с восторгом писал Горскому: «Житие Константина вами присланное, есть сокровище, перл».[xvii] В издании Паннонских житий П. Шафарика[xviii] житие святого Мефодия напечатано по списку, найденному Горским в одной из рукописей Московской Духовной Академии. Получив благодаря трудам А.В. Горского известность, пространные Жития Константина и Мефодия сразу же стали объектом специального изучения ряда поколений исследователей, среди которых были многие ведущие представители славистики не только славянских, но и неславянских стран. Исходя из этого, можно выделить два направления, по которым шло изучение этих памятников. Во-первых, это поиски списков памятников, их текстологическое сопоставление и подготовка издания текстов. Как главные вехи в этой работе следует отметить издания памятников, осуществленные в 1865 году О.М. Бодянским, в 1930 году П.А. Лавровым, в 1973 году болгарскими учеными Б.С. Ангеловым и Х. Кодовым. Во-вторых, это большое количество работ, посвященных установлению правильного смысла сказанного, устранению тех ошибок и искажений, которые имеются уже в самых ранних списках памятников. Как известный итог проделанной работы: суммирование наблюдений, рассеянных часто по мелким этюдам и заметкам, можно рассматривать переводы житий на другие языки, выполнявшиеся неоднократно и в XIX, и в XX веке крупными славистами. Из числа работ последних десятилетий следует отметить переводы таких знатоков кирилло-мефодиевской проблематики, как словенский исследователь Ф. Гривец (на латинский язык в 1960 г.), чешский исследователь Й. Вашица (на чешский язык в 1967 г.), французский славист А. Вайан (на французский язык в 1968 г.). К ним нужно присоединить и самый последний по времени перевод обоих памятников на болгарский язык, выполненный Х. Кодоковым для третьего тома собрания сочинений Климента Охридского.[xix] Все указанные переводы снабжены комментариями с обоснованием предложенного переводчиками толкования спорных мест текста. Эти комментарии вместе с переводом дают как бы сжатую сводку результатов, достигнутых на данном направлении изучения кирилло-мефодиевской проблематики. ___________________________ [i ] Воскресенский Г.А. Последние новости в кирилло-мефодиевской литературе // Богословский вестник. 1894. № 11. С. 540.

[ii] См.: Ильинский П.А. Опыт систематической Кирилло-Мефодиевской библиографии. София, 1934.

[iii] Лавров П.А. Труды славянской комиссии // Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л. 1930. Т. I. С. IV.

[iv] Там же. С. V.

[v] Cyrill und Method der Slaven Apostel. Praga, 1823.

[vi] Кирилл и Мефодий – учители словенские // Библиографические листки / Изд. П.И. Кеппеном. 1825. № 8.

[vii] Переписка А.Х. Востокова в повременном порядке, с объяснениями и примечаниями И. Срезневского. СПб, 1873. С. 231.

[viii] Об А.В. Горском см.: Мельков А. Ректор Московской Духовной Академии А.В. Горский и его вклад в развитие русской церковно-исторической науки // Журнал Московской Патриархии. 2002. № 12. С. 47-52.

[ix] О святых Кирилле и Мефодии // Москвитянин. 1843. Ч. III. № 6. С. 405-434.

[x ] Там же. С. 405.

[xi] Воскресенский Г.А. О заслугах протоиерея Александра Васильевича Горского для славяно-русской историко-филологической науки. // Богословский вестник. 1900. № 11. С. 449.

[xii] Макарий (Булгаков), архим. История христианства в России до равноапостольного князя Владимира как введение в историю Русской церкви. СПб., 1846.

[xiii] Филарет (Гумилевский), еп. Кирилл и Мефодий, славянские просветители. М., 1846; Филарет (Гумилевский), архиеп. Житие святых Кирилла и Мефодия, славянских просветителей. СПб., 1885.

[xiv] Шевырев С.П. История русской словесности, преимущественно древней. М. 1846. 3. т.

[xv] Casopis Cesk. Mus. Praha, 1846.

[xvi] Dumler. Die pannonische Legende wom heilegen Methodius. Wein, 1854.

[xvii] Троицкий Н. Воспоминание о протоиерее А.В. Горском + 1875 г. окт. 11-го дня // Чтения в Московском Обществе любителей духовного просвещения. 1881. Т. 3. С. 423.

[xviii] Safarik P.J. Pamatky drevniho pismenictvi Jihoslovanu. Praha, 1851.

[xix] Флоря Б.Н. Сказания о начале славянской письменности. СПб., 2000. С. 12-13.Андрей Мельковhttp://www.pravoslavie.ru/arhiv/5263.htm

|

|

|

|

« Последнее редактирование: 24 Мая 2013, 10:20:49 от Александр Васильевич »

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #18 : 24 Мая 2013, 10:25:56 » |

|

Неизвестная миссия Кирилла и Мефодия 24 мая Православная Церковь празднует память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, которые считаются создателями славянского алфавита и литературного языка. Многое из истории их жизни и миссии до сих пор остается неизвестным. О святых братьях и о деле всей их жизни мы поговорили с кандидатом исторических наук, ведущим научным сотрудником Отдела истории средних веков Института славяноведения РАН России Анатолием Аркадьевичем Туриловым. - Анатолий Аркадьевич,что конкретно сделали святые Кирилл и Мефодий в деле просвещения славянских народов? - Анатолий Аркадьевич,что конкретно сделали святые Кирилл и Мефодий в деле просвещения славянских народов?- Прежде всего, они создали литературный славянский язык на основе болгарских диалектов, а также славянскую письменность, хотя это была не та азбука, которой пользуемся мы, не современная кириллица. Также они перевели Священное Писание на славянский язык и положили начало как славянскому богослужению, так и славянской литературе. -Что они были за люди? Что-то известно об их характерах, их личностях?- Братья происходили из семьи византийского военного чиновника среднего ранга, жившего в Солуни. Это была достаточно состоятельная и образованная семья. Мефодий был старшим, он был намного старше Кирилла. Кирилл был самым младшим— согласно житию— седьмым ребенком в семье. По характеру, так как мы можем проследить это по житиям и другим материалам, это были люди достаточно разные. Кирилл был филологом, как говорится, от Бога. Он прекрасно обучался языкам и любил это занятие. При этом, вероятно, Кирилл знал немало языков. Кроме славянского, он знал еврейский язык; во время одной из поездок познакомился с арабским языком, когда сопровождал в качестве переводчика миссию в халифат. Очевидно, в определённой степени, он знал латынь, и даже сирийский язык. Знание святым Кириллом сирийского языка— это ключ к дальнейшему созданию славянского алфавита. Стоит заметить, что в то время сирийский знали немногие, а это еще раз свидетельствует о его высокой образованности. Исходя из этого, в дальнейшем, святой Кирилл сумел смоделировать из разговорных славянских языков - литературный, потому что, как известно, литературный язык отличается от разговорного — он должен быть нормализован и ориентирован на какой-то образец. Поскольку Кирилл был греком, то ориентация шла на греческий. Мефодий же изначально делал типичную карьеру византийского чиновника. В то время военная и административная служба, в принципе, не различались. Он был назначен управляющим неким округом, который был населен славянами. Очевидно, он показал себя хорошим администратором. Однако, после потери своей семьи, он принял монашеский постриг и поселился в Малой Азии, на южном берегу Мраморного моря. В дальнейшем именно оттуда он начинает сопровождать своего брата. Таким образом, такое сочетание ученого-филолога и администратора было очень удачным и приводило к хорошим результатам. Стоит также сказать о том, что братья были удачными воспитателями и учителями— они смогли оставить после себя целое поколение учеников. Деятельность учеников, в данном случае, такая же важная составляющая как и деятельностьсамих братьев. Большой круг переводов, новых литературных текстов был создан уже именно учениками святых братьев, перешедшими в 885 г. в Болгарию. Можно сказать, что без этого поколения учеников их миссия не дала бы тех результатов, которые в итоге были достигнуты. - Насколько достоверная информация о святых до нас дошла? Что исторически верно, а что из области легенд?- Исторические сведения в этом вопросе достаточно ограничены. За пределами житий других сведений очень мало и почти все они являются латинскими. С одной стороны, до нас мало дошло информации именно из Византии. Судя по сохранившимся сведениям миссия особенно никого не интересовала. К примеру, Кирилл был учеником Патриарха Фотия, но никаких упоминаний ни о самом Кирилле, ни о миссии нет ни в посланиях Фотия, ни в его проповедях. Поэтому именно здесь информация ограничена. С другой стороны, с момента, когда началось изучение житий, практически все исследователи отмечали высокую достоверность сообщаемых сведений. Конечно же, здесь могут возникать и некоторые сомнения. Так, например, в житии Кирилла уделено много места его полемике с иноверцами и еретиками. Достоверность того, что это происходило именно так, может вызывать сомнения. Скорее всего, в житии использовались отдельные полемические трактаты Кирилла, но он не выступал именно как устный оратор. Что касается легенд, то легенды возникают как правило позднее. Так, например, когда поздняя житийная традиция называет Кирилла архиепископом, то это ничем не подтверждается. Известно, что он не носил архиерейского сана. Еще один пример – когдав XII в. происходит «национализация» святых Кирилла и Мефодия в Болгарии, их начинают называть болгарами по матери. Это тоже легенда, так как ничем не подтверждается. В принципе, механизм возникновения подобных версий понятен— «для нашего народа письменность мог создать только наш человек». В целом же, та древняя житийная традиция, т.е. пространные жития святых Кирилла и Мефодия — это тексты очень высокой исторической достоверности. - Какова же роль братьев в создании алфавита для славян?- Дело в том, что только после середины XIX века устанавливается мнение, что несмотря на название современного алфавита кириллицей этот алфавит не был изобретен Кириллом. Как известно, есть два славянских алфавита — кириллица и глаголица. Что же говорит в пользу того, что Кирилл создал именно глаголицу? Глаголица -это искусственный алфавит, созданный с использованием начертаний восточных алфавитов. Учитывая тот факт, что Кирилл знал восточные языки, в этом нет ничего удивительного — знал языки, значит знал и алфавит. И вот эта искусственность как раз и говорит о том, что язык изобретен одним человеком. Есть и другие свидетельства. Например, цифровая система в глаголице абсолютно самостоятельна, поскольку в глаголице буквы являются одновременно и цифрами. В кириллице же цифровая система следует за греческой, буквы отсутствующие в греческом алфавите (например, Б), числового значения не имеют. Наличие такой цифровой системы является еще одним доказательством первичности глаголицы, потому что, если бы раньше была кириллица, то глаголица в этом отношении должна была бы следовать за ней. Кириллица же является результатом длительного использования греческого алфавита в Болгарии еще до принятия страной христианства. Ее оформление как славянского алфавита произошло на рубеже IX-X веков по Рождеству Христову. Одновременно это и соединение греческого алфавита с теми филологическими и лингвистическими принципами, которые были положены в основу глаголицы. Гениальность Кирилла как филолога состояла в том, что он создал очень удачную алфавитную систему, которая учитывала очень многие особенности любого славянского языка и даже некоторых соседних. Особенностью его глаголицы, а затем и усвоившей ее принципы кириллицы, заключается в том, что здесь не нужны никакие дополнительные значки при изображении букв, как, например, для передачи славянских языков в латинице — букв достаточно для того, чтобы передать особенности всех звуков. Кирилл смог учесть все особенности того или иного славянского диалекта. Это подтвердилось тем, что когда в дальнейшем где либо использовались различные региональные варианты кириллического алфавита, их создатели могли пользоваться алфавитом святого Кирилла практически ничего не меняя. Кириллу удалось настолько досконально проникнуть в строй и фонологию славянского языка, что был создан универсальный алфавит и с огромным потенциальным запасом. Причем эти особенности были учтены не только в глаголице, но и в кириллице. - А был ли какой-то алфавит до них? Вообще насколько было возможно возникновение развитой славянской культуры без участия христианства?- До глаголицы у славян существовали только различные устные диалекты, но не было единого литературного языка. Эти диалекты были во многом схожи, что позволяло греческим и латинским современникам святых братьев говорить о славянах как едином народе с относительно единым языком. Существует легенда, что когда Кирилл был с дипломатической миссией в Хазарии, он нашел в Херсонесе (на месте современного Севастополя) некие книги написанные «русскими письменами». И вот уже на протяжении более 150 лет идут споры о том, что же такое - эти «русские письмена»? Наиболее вероятно, что здесь идет речь о перестановки букв в слове («русский» вместо «сурьский», т.е. сирийский). Как следует из дальнейшего описания особенностей данного языка речь шла о сирийском языке. Уже в XII веке, на основе этого чтения, родилось «Сказание о русской грамоте», в котором утверждается что русская грамота никем не изобретена, а была послана Богом некоему русину, который показал ее Кириллу. Вот это, конечно же, легенда. Поэтому никаких реальных признаков наличия у славян самостоятельного письма до создания глаголицы нам не известно. Что касается вопроса о возможности возникновения всей славянской культуры, без участия персонально святых Кирилла и Мефодия, то в принципе это было возможно. Однако это было невозможно без принятия славянами христианства. Дело в том, что все новые алфавиты, созданные после Рождества Христова, возникали непременно на основе предшествующих и это было связано с процессом христианизации народов. Так, например, создание готских языка и алфавита в IV веке было связано с христианизацией готов, создание эфиопских языка и алфавита связано с крещением эфиопов и так далее. Поэтому христианизация народа, создание собственного литературного языка и создание алфавита являются одним неразрывным процессом. И прежде всего это относится именно к славянским народам, и именно потому, что в их отношении мы можем наглядно сравнивать семена, посеянные святыми первоучителями с выросшим из них мощным древом православной культуры. - Можно ли назвать еще какие-то явления в культуре (помимо непосредственно алфавита), которые были приобретены славянами именно благодаря Кириллу и Мефодию?- Ну, конечно же, это обретение славянами своего литературного языка, который, например, на Руси просуществовал, в качестве единого во всех сферах жизни, вплоть до начала XVIII века. Это и обретение славянского богослужения и собственной литературы. И, разумеется, главное – перевод на славянский язык Евангелия, так как приход христианства к славянам на их родном языке является явлением настолько глобальным и значимым, что масштаб его сейчас, наверное, мы не в состоянии осознать до конца, поскольку смотрим на ситуацию изнутри по прошествии более чем тысячи лет. Это лучше понимали и ощущали авторы житий святых братьев и их ученики, которые характеризовали это событие словами Библии: «И отверзлись по пророческому слову уши глухих, чтобы слышать слова Писания, и ясен стал язык гугнивых…» (Житие Кирилла Философа, гл. 15). Здесь нужно отметить, что святые Кирилл и Мефодий осознавали свою миссию как апостольскую, а себя в какой-то мере наследниками апостола Павла, поскольку несли свет учения Христа не какому либо отдельному народу, а всем славянам вообще. - Как же реагировали на деятельность братьев греческий Восток (Константинополь) и латинский Запад (Рим)?- Сложнее сказать как реагировал Константинополь, так как я уже говорил, что у нас не сохранилось об этом практически никаких сведений. В житиях говорится, что их отправили в Моравию (граница нынешних Чехии и Словакии) по просьбе местного князя, но дальше византийские источники о них молчат. Однако такое молчание не стоит считать чем-то особенным, так как в византийских источниках вообще крайне мало говорится о каких бы то ни было миссиях, куда бы они не направлялись, миссия Кирилла и Мефодия в этом смысле не исключение, а подтверждение правила. Существует известная недоговоренность и относительно истории самой миссии, т.к. моравский князь просил «учителя и епископа» - учителей ему послали, а вот епископа не дали. Что касается Рима, то здесь тоже немало сложностей. Тут необходимо разделять две вещи — позицию самого Рима и позицию немецких епископов, так как миссия святых братьев разворачивалась именно на тех землях, где до этого действовали немецкие миссионеры из соседнего Восточно-Франкского королевства, использовавшие в богослужении латынь. Поэтому вопрос соперничества острее вставал именно в отношении с соседними немецкими епархиями, а Рим постоянно проводил плавающую политику. Временами он поддерживал миссию Кирилла и Мефодия, временами запрещал богослужение на славянском языке, и в итоге запретил его в 885 г. окончательно. Как это нередко бывает в истории, миссия стала картой в сложной политической игре. На раннем этапе для Рима было выгодно поддержать ее деятельность и даже создать отдельную архиепископию (формально, возродив старую, с центром в городе Сирмий, севернее современного Белграда). По договоренности между папским престолом и моравскими князьями в августе 869 года Мефодий был поставлен на эту кафедру (Кирилл скончался за полгода до этого в Риме). В каком-то смысле это был вариант, который устраивал всех. Моравские князья получили своего епископа. В достаточной степени ситуация удовлетворяла и Константинополь, потому что там никто не сомневался в приверженности Мефодия ценностям византийского православия и императору. Папский престол с одной стороны ограничивал тем самым влияние немецких епископов, проводивших политику, не во всем согласную с Римом. С другой, что, пожалуй, даже более важно, восстановление сирмийской кафедры со славянским богослужением открывало перспективы для распространения папского влияния среди многочисленных балканских славян и, потенциально, для возвращения под власть папы всего диоцеза Иллирик (Балканский полуостров без Константинополя с окрестностями), переданного под юрисдикцию Константинополя еще в первой половине VIII в. Однако в отношении славянского богослужения позиция Рима, как уже сказано, часто менялась (что диктовалось сиюминутной политической конъюнктурой) – от разрешения частичного употребления славянского языка при богослужении в качестве второго (после латыни) до полного запрещения. После смерти Мефодия в апреле 885 последовал окончательный запрет, сопровождавшийся изгнанием и продажей в рабство учеников архиепископа. Но видимое поражение дела жизни святых братьев в Моравии почти тут же сменилось его триумфом в радушно принявшей их учеников Болгарии. Сергей Миловhttp://www.pravoslavie.ru/smi/53764.htm

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #19 : 24 Мая 2013, 10:30:24 » |

|

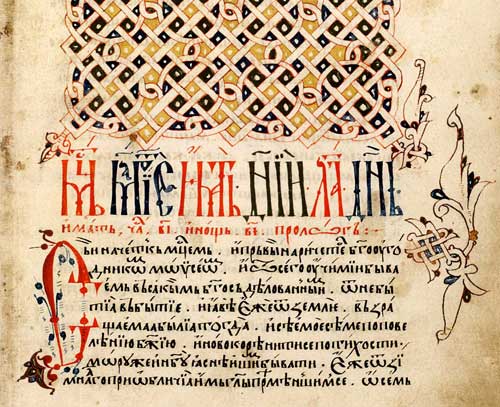

Св. Константин-Кирилл Философ об исламеКРАТКАЯ БИОГРАФИЯ Кирилл и Мефодий - миниатюра из Радзивилловской летописи (XIII в.) Кирилл и Мефодий - миниатюра из Радзивилловской летописи (XIII в.)Св. Константин родился в 826 г. в Фессалониках в семье друнгария (средний воинский чин в Византии) Льва, и был самым младшим из семи детей. Он смог получить хорошее образование в Константинопольском университете у известных интеллектуалов того времени — Льва Математика и свт. Фотия. Получив благосклонность логофета Феоктиста, стал заметен при дворе. После принятия пострига, был рукоположен в иерея и назначен секретарем у патриарха. Около 851 г. св. Константин был членом византийского посольства в Арабский халифат, возглавляемого известным дипломатом того времени Георгием Асикретом и имел диспуты с мусульманами о вере. После этого он посещал Херсон, где изучал древнееврейский и сирийский языки, а также участвовал в посольстве в Хазарский каганат, где добился определенных успехов для греков. Когда в Константинополь прибыло посольство из Великой Моравии с просьбой прислать учителя, который мог бы объяснить славянам истины христианского учения на их языке, эту миссию возложили на св. Константина, позволив ему, как он просил, создать для этого письменность. Вместе со своим братом свт. Мефодием они отправились в славянские земли, где и посвятили свою жизнь целиком делу составления славянского алфавита, переводу Писания и богослужебных книг, и утверждению христианства среди славян. В 869 г. он посетил Рим, где получил благословение и поддержку папы Адриана для служения на славянском языке. В Риме. св. Константин тяжело заболел и, приняв великую схиму с именем Кирилл, через два месяца умер. ТВОРЕНИЯВсе сведения, которые мы имеем о св. Константине и дошедшее до нас богословское наследие известно нам из Жития, которое было написано на славянском языке сподвижниками св. Константина в первые же годы после его смерти - около 870 г. По-видимому, это произведение является плодом совместного труда свт. Мефодия и его учеников, в том числе свт. Климента Охридского[1]. Большая часть “Жития” представляет собой “теологический компендиум, составленный из выдержек сочинений Константина”[2]. В Житии присутствуют тексты четырех диспутов, проведенных св. Константином: с иконоборцем Иоанном Грамматиком (V), с арабами-мусульманами (VI), со сторонниками иудаизма и ислама в Хазарии (IX-XI) и с латинскими священниками в Венеции (XVI). “Тексты эти, скорее всего, не созданы самим агиографом и представляют собой приспособленные к требованиям жанра извлечения из полемических сочинений Константина, написанных против сторонников соответствующих воззрений”[3]. Отдельно эти сочинения не сохранились. Для нашего исследования представляет интерес диспут с арабами. Очевидно, что он был составлен на греческом, еще тогда, когда св. Константин находился в Константинополе, вернувшись из Багдада. Описанный диалог даже в пересказе изобилует подробностями быта христиан в арабском халифате, речевые обороты выдают контекст переговоров, что не оставляет сомнений о записи св. Константином по памяти реальных диалогов. Поводом для посольства в Житии называется письмо, присланное от халифа к императору с критикой христианского учения о Боге-Троице. Вполне возможно, что это действительно было поводом для включения в состав посольства самого Константина — молодого придворного богослова, уже проявившего себя в диалоге с иконоборцем Иоанном Грамматиком. О том, что халифы, по примеру Мухаммеда, посылали византийским императорам письма, известно из истории, в частности, к Михаилу III было направлено два арабских послания с нападками на догмат о Троице, на которые по поручению императора писал опровержение Никита Византийский, еще ранее аналогичное письмо от Омара II получил Лев III. Основной политической целью посольства, по-видимому, было заключение перемирия и договор об обмене пленными, который состоялся несколькими годами позже. Из реплик арабов в диалоге с Константином видно, что речь шла о выплате дани со стороны Византии, однако насколько успешным было это посольство, сложно судить, поскольку в византийских источниках о нем не сообщаются. В репликах самого Константина имеется прозрачный намек на разговор о пленных. Житие очевидно содержит сокращения диалога, в одном месте житописатель пишет: “после того и другие многие вопросы задавали, испытывая его во всех искусствах, какие сами знали”. Кроме багдадской миссии, в рассказе о хазарской миссии св. Константин после диалога с иудеями отвечает на один вопрос, касающийся ислама: ... СОДЕРЖАНИЕ СОЧИНЕНИЯМусульмане направили императору письмо с нападками на учение о Троице. Константина посылают к арабам вместе с Георгием Асикретом. Прибыв к мусульманам, св. Константин стал свидетелем унижений христиан: согласно распоряжению халифа Мутаваккиля, они должны были иметь на дверях своих домов изображения бесов. Философ остроумно отзывается об этом, говоря, что демоны не могут находиться вместе с христианами, потому бегут за дверь, там же, где таких изображений нет, бесы, следовательно, живут внутри домов. Во время обеда происходит наиболее значительный разговор святого с мусульманскими учеными. Первое, что говорят арабы, они указывают на то, что “Божий пророк Магомет принес нам благую весть от Бога, обратил многих, и все мы держимся одного закона, ни в чем его не нарушая”, в отличие от христиан, которые, “соблюдая закон Христа, вашего пророка”, исполняют его различно, имея в этом разделения между собой. Св. Константин отвечает, что христианское богопознание весьма высоко и только “сильные разумом” могут в нем преуспеть, слабые же неуспевают, отчего и происходит неравномерность в исполнении Христова закона. Закон же мусульман удобен и легок, он заповедует лишь то, что все без труда могут делать - поэтому он и выполняется всеми одинаково. Но Христос, заповедуя то, что сверх естества, возводит человека ввысь, Магомет же, оставляя человека жить по его страстям, “ввергает вас в пропасть”. Затем арабы высказывают критику учения о Троице, как многобожия, замечая, что “если так говорите, тогда и жену Ему дайте, и пусть от него многие боги расплодятся”. На это Философ отвечает, что “Отец, Слово и Дух — три ипостаси в едином Существе. Слово же воплотилось в Деве..., как и Магомет, ваш пророк, свидетельствует, написав так: Послали мы дух наш к деве, ибо хотели, чтобы родила[4]”. Следующий вопрос арабов: если Христос заповедовал вам: молитесь за врагов, добро делайте ненавидящим и гонящим вас и щеку подставьте бьющим (Лк 6:27-29, Мф 5:39, 44), то почему же вы выступаете с оужием против делающих вам такое? В ответ святой говорит, что христиане стараются соблюсти не только эту заповедь Христа, но и ту, где говорится, что нет большей любви, чем если кто положит душу свою за друзей (Ин 15:13), так что “ради друзей мы и делаем это, чтобы с пленением тела и душа их в плен не попала”. Тогда ему указывают, что “Христос давал дань за себя и за других”, почему же христиане в таком случае не желают платить дани сарацинам? На это Философ возражает, что Христос давал дань римскому царству, следовательно, и ученики Его должны платить ее его преемнику - Константинопольскому кесарю. После этого происходит диспут о искусствах и науках, и когда св. Константин показал себя компетентным во всех их, арабы спросили: “как ты все это знаешь?” Отвечая на это, святой уподобил сарацин человеку с мешком морской воды, похваляющимся перед людьми, обладающими целым морем: “так и вы поступаете, ведь все искусства вышли от нас”[5]. Наконец, на традиционном для подобных посольских встреч показе дворца и богатств халифа, сарацины обратили внимание делегации на них, как на “дивное чудо, великую силу и огромное богатство” халифа. На это св. Константин отвечает, что Богу надлежит относить хвалу и славу, ибо Ему все пинадлежит и “все это — Его, а не другого”. МЕСТО В ВИЗАНТИЙСКОЙ АНТИИСЛАМСКОЙ ПОЛЕМИКЕГоворя о византийской полемике с исламом, как правило, забывают о сочинениях св. Константина Философа. Ни в монографии Khoury, ни в монографии Sdrak’и о нем даже не упоминается, что, на наш взгляд, ошибочно. Только о. Иоанн Мейендорф в своем обзоре обращает на него внимание, заметив, что рассказ о багдадской миссии “является богатейшим по содержанию и наиболее оригинальным”[6]. В этой традиции диалог занимает особое место: это отражение опыта живого столкновения византийца с миром ислама. Авторы, писавшие до него, либо постоянно жили под мусульманским владычеством, либо жили в Византии и знакомились с религией арабов через чье-либо устное или письменное посредство. Диалог св. Константина пронизан живым удивлением этим личным опытом, святой обращает внимание и дает богословское осмысление тех деталей и частностей, на которые не считали нужным обращать внимание первые, и о которых не могли узнать вторые, как, например, условия жизни христиан под мусульманским владычеством. Это действительно не диспуты, а отдельные перепалки, состоявшиеся по пути, во время обеда, на прогулке. То, что Житие сохраняет упоминания деталей такого рода, позволяет предположить, что антимусульманское сочинение Константина было свободным по форме, и скорее подобно “Письму своей Церкви” свт. Григория Паламы, нежели классическому диалогу, как у Феодора Абу Курры. Безусловно, св. Константин готовился заранее к своей миссии и должен был читать уже имеющиеся к его времени противомусульманские византийские сочинения. По тексту видно, что он был знаком с 100 главой ересиологического трактата прп. Иоанна Дамаскина, и использовал его аргументацию. Еводий в своей версии “Страдания 42 мучеников Аморийских” заимствует две реплики арабов из диалога св. Константина и влагает их в уста арабов, спорящих с мучениками. Ответами св. Константина Еводий, по-видимому, не был удовлетворен, в одном случае он дает целиком собственный ответ, в другом — значительно расширяет ответ св. Константина. Следует признать, что св. Константин — органичная фигура византийской полемической традиции, воспринявший идеи предыдущих полемистов и оказавший определенное влияние на некоторых последующих. Поэтому без него любой обзор византийской антиисламской полемики будет неполным, и тем более интересно, что пересказ его диалога явился также первым противомусульманским трудом на славянском языке. _______________________ [1] Флоря Б.Н. Сказания о начале славянской письменности. СПб., 2000. — С. 84. [2] Vavrinek V. Staroslovenske zivoty Konstantina a Metodeje. Praha, 1963. — S. 84. [3] Флоря Б.Н. Сказания... — С. 79. [4] Коран 19.17. [5] Аналогичные воззрения на соотношение между греческой и арабской учёностью у продолжателя Феофана. [6] Прот. Иоанн Мейендорф. Византийские представления об исламе // Альфа и Омега № 2/3 (9/10) 1996. — С. 138. Юрий Максимовhttp://www.pravoslavie.ru/put/1611.htm

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #20 : 24 Мая 2013, 10:33:46 » |

|

Образ Кирилла и Мефодия в современной русской Минее Приближение 1000-летия России в 1862 году усилило в стране интерес к тем, кто стоял у истоков славянской грамоты. Именно тогда было много сделано для прославления святых Кирилла и Мефодия. Епископ Смоленский Антоний (Амфитеатров) составил в память Кирилла и Мефодия новое последование всей службы, при этом он бережно сохранил древний первоначальный текст. Эту службу включили в майскую Минею. Служба была отпечатана тиражом 35 тыс. экземпляров, включена в дополнительную Минею и была разослана по российским церквам, а также по храмам других славянских народов, которые использовали тогда русские богослужебные книги. Торжества 1862 года побудили митрополита Московского и Коломенского Филарета составить отдельную 1-ю песню канона 8-го гласа в честь Кирилла и Мефодия. Ее и ныне можно найти в майской Минее (Минея 1987: 411–412). Спустя два десятилетия — 6 апреля 1885 года — по всей России прошло празднование 1000-летия блаженной кончины святителя Мефодия. Тогда же составили акафист славянским апостолам. Служба просветителям была включена в Праздничную Минею: она стоит между майскими службами святителю Николаю и Константину и Елене (Минея 1994: 310 об. – 317 об.). Обратимся к современной служебной Минее, изданной в 80-х годах XX века по благословению патриарха Пимена и под руководством митрополита Питирима (см.: Минея 1987: 406–429). Какие темы стали главными в майской службе? На первом месте в службе Кириллу и Мефодию стоят темы света и просвещения. На первый взгляд может показаться, что это разные темы, но христианская традиция при слове «свет» имеет в виду не видимый физический свет, а Божественный, нетварный, фаворский, как его называют. И просвещение в христианской традиции — это не распространение образования и грамотности, а просвещение всего человека светом веры Христовой. Поэтому в службе читаем: Кирилл и Мефодий просветили «светом Евангелия» «языки словенские», они потрудились в просвещении славян «светом Боговедения» (Минея 1987: 407). На Литии в одной из стихир поется, что Кирилл и Мефодий просветили народы Крещением святым. (Минея 1987: 408). Конечно, в службе говорится, что святые братья просветили славян письменностью, но грамота была только средством для просвещения светом веры Христовой. О таком виде просвещения в тексте майской службы упоминается 21 раз. Вместе с тем Кирилл и Мефодий не только просветили других светом Евангелия, светом Боговедения и светом Крещения, светом Христовой веры, светом своего учения, но они сами «ко Свету Неприступному востекли» (Минея 1987: 408), и ныне они находятся в «неприступном Свете» (Минея 1987: 409). В стихире на Славу поется: Кирилл и Мефодий просветители, «светильницы пресветлые», светом Богопознания просветившие страны словенские. Здесь составитель канона использовал библейский стилистический прием: слова, образованные от корня «свет», употребляются пять раз подряд — просветители, светильницы пресветлые, светом Богопознания просветившие. На второе место по числу упоминаний в службе выходит Премудрость. В одном из тропарей канона поется: Тот, кто показал в сонном видении лествицу Иакову, Тот обручил Кириллу деву Софию в чудесном сне, когда Кирилл был еще отроком. Эта дева была Премудрость, председящая Престолу (Минея 1987: 412). Как уже говорилось в 1862 году митрополит Московский Филарет составил первую песнь канона на Утрене (ирмос, четыре тропаря и Богородичен). Во втором тропаре о видении Софии говорится следующее: «Бог, Емуже ведома суть от века вся дела его, еще во отрочестве твоем, Богомудре Кирилле, назнамена тя быти Премудрости Его любителя и служителя, показав тебе во сне обручение твое с девою Софиею, София бо толкуется Премудрость» (Минея 1987: 411). Во втором тропаре 4-й песни читаем следующее: когда Кирилл был отдан в учение, он молился и «купно с внешним любомудрием Духа премудрости и страха Божия приял». Здесь видим традиционную для византийского богословия разделение учености на внешнее знание или любомудрие (философию) и внутреннюю мудрость, дарованную от Бога при содействии Святого Духа. Мудрость же внешняя есть «безумие перед Богом», как пишет апостол Павел (1Кор. 3: 19). Хотя, конечно, необходимость внешнего знания в святоотеческой традиции не отрицается, но оно должно занимать свое место и руководствоваться свышней премудростью, которая от Бога. Так и земная мудрость или внешнее знание очищаются и возвышаются. В первом тропаре 3-й песни второго канона Кирилл называется «Философом Богогласным»: «Лествица избрана явися, Философе Богогласне, вся бо учением на небо возводиши». Во всей службе именование Кирилла Философом встречается один раз, тогда как в Пространном житии, по нашим подсчетам, — 52 раза. Конечно, слово «философ» употребляется в службе в его христианском смысле: Кирилл не философ в традиционном смысле, не представитель внешнего знания, а любитель Божественной премудрости — он «любомудр», он «Богогласный» философ. Здесь опять надо отметить, что речь идет не просто о личной человеческой учености Константина Философа, хотя он действительно для того времени исключительно образованный человек в области «внешней премудрости». Речь здесь идет о Божией Премудрости, которая даруется свыше и в некотором смысле противостоит, мудрости мира сего. Причем, надо отметить, с этой Божественной мудростью Кирилл был обручен, согласно житию м службе, еще в семилетнем возрасте. Кирилл «от отрочества премудрость в сожитие себе избрал» (Минея 1987: 406–407). Итак, Кирилл мудр Божественной мудростью, которая дарована ему от Бога. Сама Премудрость — источник его мудрости и его личная покровительница. В общей сложности о Премудрости и мудрости в службе говорится 15 раз. На третьем место по числу упоминаний в богослужении выходит учительство, т.е. учительская деятельность Кирилла и Мефодия, их проповедь христианства среди других народов. 2-я стихира на Господи воззвах называет братьев «мудрыми учителями»: так соединяются темы мудрости и учительства. Другая стихира называет Кирилла «златоглаголивым» (Минея 1987: 406). В этой оценке ораторских способностей Кирилла можно видеть скрытую отсылку к Иоанну Златоусту, сравнение с ним. Кирилл и Мефодий «винограда Христова делатели», благодаря им, люди словенские «прицепились» как дикая маслина к благоплодному корню (Минея 1987: 406). Здесь имеется скрытая ссылка на ап. Павла, который пишет Римлянам: «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями» (Рим. 11: 17). В другой стихире говорится, что они взыскали людей словенских, как «погибшую драхму». Это отсылка к притче о потерянной драхме из Евангелия от Луки: «Или какая женщина, имеющая десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А нашедши созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся» (Лк. 15: 8–10). В тропаре, составленном в XIX веке, говорится: Кирилл и Мефодий — «апостолам единонравнии», «словенских стран учители». Далее в тропаре содержится просьба «все языки словенские утвердить в Православии и единомыслии» (Минея 1987: 409). Итак, Кирилл и Мефодий — Учители и Первоучители, о чем поется в службе 14 раз. На четвертом месте по числу упоминаний стоит равноапостольное достоинство Кирилла и Мефодия. По подвигу, который они совершили славянские учителя равны апостолам. Во 2-м тропаре шестой песни, обращенном к Мефодию, говорится: «Апостолом равну благодать Пречистаго Духа, отче, приим…». Итак, согласно тропарю, Мефодий равноапостольный не только потому, что проповедовал слово Божие, как апостол, но и потому, что приял благодать Святого Духа в той же мере, что и апостолы в день Пятидесятницы. То же самое, конечно, следует сказать и о Кирилле. В 1-м тропаре четвертой песни говорится, что Мефодий сотворил из храмины души селение Святого Духа. Здесь очевидна скрытая отсылка к апостолу Павлу, который обращался к Коринфянам: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа?» (1Кор. 6: 19). Во второй стихире на стиховне говорится, что они «апостолом равнопрестольные». Здесь можно предположить, что составитель службы имеет в виду «равнопрестольность» в прямом смысле: они сядут рядом с апостолами на Страшном Суде на престолах (Минея 1987: 408). Из апостолов в службе упоминаются Варнава и Савл (Павел), а также Петр и Павел. Варнава и Савл упоминаются по следующему случаю. В Деяниях Апостолов рассказывается, как ученики Христовы в Антиохии молились и постились. И в это время Дух Святой сказал им: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их» (Деян. 13: 2). В 3-м тропаре шестой песни Кирилл и Мефодий сравниваются с этими апостолами: Кирилла и Мефодия также избрал Святой Дух, «выделил» из среды остальных и направил на дело, которое им было предназначено Богом. В 4-м тропаре четвертой песни о Кирилле читаем: «Обретеся новый Павел, премудре, весь мир Богови приобрете…». В стихире на Славу Кирилл называется вторым Павлом и учеником Петра: «О вторый Павле и учениче Петров, в его же граде изволи почити…». Здесь имеется в виду кончина Кирилла в Риме (Минея 1987: 425). Тема ап. Петра особенно сильно звучит в шестой песне. Во всех трех тропарях, в ирмосе и в Богородичне этой песни один припев: «Яко Петра, мя (ны), Управителю, спаси». Иногда говорят, что католики больше почитают ап. Петра, протестанты — Павла, а православные — Иоанна. Святой Кирилл, согласно службе, как бы соединил в себе всех трех апостолов: Петра, Павла и Иоанна. На следующем (пятом) месте стоит защита Кириллом и Мефодием учения о Пресвятой Троице. они — «Троицы Единосущной велегласные проповедники» (Минея 1987: 406). «Имиже» мы познали «Присносущную Троицу, Отца и Сына и Святого Духа» (Минея 1987: 406–407). Кирилл — «Богословия труба златокованная, таинство Святыя Троицы подобием солнечным уяснивый и тем злохульные уста агарянские заградивый» (Минея 1987: 407). Седален после третьей песни канона развивает эту тему. В нем говорится о том, что Кирилл уподобил Троицу солнцу: Отец — солнечный круг, Сын — свет, Святой Дух — тепло (Минея 1987: 413). Солнце в качестве подобия Пресвятой Троицы использовали до Кирилла: Солнце, Свет, тепло суть одно, и разделить их невозможно. Это сравнение встречается в христианском богословии уже в IV веке у любимого Кириллом святителя Григория Богослова. (см.: Григорий 1993: 460, 462). При этом надо отметить, что святые братья не только защищают Троицу, но, как говорится об этом в службе, они сами просвещаются светом Пресвятой Троицы, наставляются ей, как надо защищать православное учение. 2-й кондак после шестой песни канона обращен к Мефодию, в нем подчеркивается, что Мефодий «зарями трисолнечными Божества освещаемь». Здесь встречаем еще одно уподобление Троицы солнцу: Троица — это три солнца в одном. Поэтому Кирилл и Мефодий смогли как «пастыри» Христовой Церкви научить «словесныя овцы веровати в Троицу Единосущную во Едином Божестве» (Минея 1987: 410) Особый интерес представляет 4-й тропарь шестой песни первого канона: «Ересем всем противен явился благодатию, Мефодие, достойными ответы, от Отца убо Параклита исходяща, а не от Сына, глаголя, но равенством Троицу чисте исповедая» (Минея 1987: 422). Важно отметить, что в этом тропаре указывается на православное отношение святого Мефодия к возникшему тогда богословскому спору об исхождении Святого Духа: «Благодатию Божиею ты против всех ересей дал достойный ответ, и Параклита (Духа Святаго) именовал исходящим от Отца, а не от Сына, научая воздавать Троице равную честь» (перевод А.В. Горского). Отметим, что такого эпизода нет в житиях Кирилла и Мефодия. О защите братьями православного учения о Пресвятой Троице в службе говорится в общей сложности 10 раз. О переводе Священного Писания на «словенский язык» упоминается 6 раз, затем 3 раза говорится об изобретении «писмен» и 2 раза — о борьбе против триязычия. В первом тропаре 8-й песни подчеркивается, что Кирилл принял сан священства и изобрел «письмена словенские» при озарении невещественным светом благодати и с помощью Духа Святого. Дверь Боговедения была закрыта, но она открылась «письмен славянских изобретением». Теперь, входя в эту дверь, люди словенские разумеют «таинство Благовестия Христова» (Минея 1987: 407). Благодаря Кириллу и Мефодию, поется далее, мы «свет благовестия Христова прияхом и познахом Предвечное Слово» (Минея 1987: 408). Здесь видим важный мотив: мы познали не просто буквы, грамоту, чтение, слово, но познали Слово, Логос, познали самого Сына Божия. А человеческое слово — только «осколок» этого Божественного Слова. Изобретение грамоты важно не только для перевода Священного Писания и для Богопознания, но и для богослужения. Седален по втором стихословии утверждает: радуются «роды словенские», ибо Кириллом и Мефодием «начатся на сроднем нам языце словенстем Литургия Божественная и все церковное служение совершатися», и теми (Кириллом и Мефодием) «неисчерпаемый кладезь воды, текущей в жизнь вечную, дадеся нам» (Минея 1987: 409). Это аллюзия на беседу Христа с самарянкой. В Евангелии от Иоанна читаем: «Иисус сказал ей (самарянке) в ответ: всякий пьющий воду сию, возжаждет опять; а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4: 10–15). Седален после полиелея развивает следующую тему: словене от «глада Слова Божия» погибали, а Кирилл и Мефодий «манною учения Богомудрого» напитали их и «преложением Благовестия сына Громова на сродную им беседу, яко лучею солнечною» (Минея 1987: 410). Во втором тропаре 8-й песни говорится, что сначала они перевели «сына Громова неземные глаголы: в начале бе Слово», потом «Псалтырь сладкогласную». Согласно Пространному житию Кирилла, первая книга, которую он написал славянскими письменами, было Евангелие от Иоанна (Родник 1990: 122). Здесь, на наш взгляд, интересно выделение из четырех Евангелий одного, которое начинает Апракос. Отметим, что Православие, в частности, русское особенно почитает именно Иоанна Богослова. Нельзя не обратить внимания на то, что Иоанн Богослов больше других апостолов говорит о мудрости, в некотором смысле он отождествляет Слово и Мудрость, Логос и Софию. Иоанн больше других евангелистов показал и свою высокую богодухновенную мудрость. Интересно, что Кирилл и Мефодий, если понимать седален в прямом смысле, напитали славян «манною Евангелия» от Иоанна, а не всех четырех Евангелий. Таким образом, филологические заслуги Первоучителей также занимают немалое место в службе, но все же не могут сравниться в чисто количественном отношении с просветительской, учительской и апостольской деятельностью Кирилла и Мефодия. Обратим внимание на некоторые другие особенности службы. Несколько раз в ней подчеркивается, что Кирилл и Мефодий — «двоица», их не надо отделять друг от друга, иногда их называют «священная двоица» (Минея 1987: 415). Следует обратить внимание и на паримии: это паримии святительские. (1-я — Притч. гл. 3: 8; 2-я — Прем. гл. 10, 6, 9; 3-я — Прем. гл. 4, 6, 7 и 2). Главная тема этих паримий — мудрость, Премудрость. Они читаются всем святителям, но все же можно обратить внимание, что паримии обращены к святителям. По церковным правилам, Кириллу следовало бы читать паримии преподобнические, поскольку он скончался в сане иеромонаха. Богослужебные тексты, так же как некоторые фрески и иконы Кирилла, свидетельствуют о том, что он почитается и как святитель, и как преподобный. Это вызвано, с одной стороны, тем, что его брат — святитель, а служба им совершается общая, с другой стороны, подвиг Кирилла — апостольский, он — равноапостольный, что, конечно, гораздо ближе к святителю, чем к преподобному. Здесь происходит некоторое отождествление апостольского и святительского подвига, апостола и святителя. Как Кирилл называется святителем, не будучи им, так Мефодий называется «преподобным» (Минея 1987: 410), хотя это заметное понижение в «чине», ведь он прежде всего святитель. Но, конечно, Мефодий прошел весь монашеский путь, поэтому в обратной перспективе он — преподобный. В церковной традиции это не единственный случай: например, святитель Василий Великий и составитель Великого канона святитель Андрей Критский в некоторых богослужебных текстах также называются «преподобными». Кирилл и Мефодий уподобляются в службе не только апостолам, но и ветхозаветным праведникам: отрокам иудейским в пещи огненной, патриарху Аврааму, пророкам Илие, Давиду, Моисею. Обычно сопоставления проводятся в следующем ключе: как Авраам переселился в землю ханаанскую, так и Кирилл пошел в землю чужую для проповеди истинной веры (Минея 1987: 423). Мефодий в 4-м тропаре восьмой песни сравнивается с пророком Илией («другий равный Илия»), поскольку показывает такое же «рвение» в защите истинной веры; он сопоставляется с Моисеем, поскольку в проповеди показывает такую же кротость, и, наконец, с Давидом, поскольку, как царь и пророк, показывает такое же незлобие по отношению к врагам. В 1-м тропаре седьмой песни первого канона говорится, что Мефодий с Кириллом на проповеди были, как отроки иудейские «огнем нечестия неопаляемы». Тема ирмосов седьмой и восьмой песен всегда посвящена трем отрокам, которых персидский царь бросил в горящую печь, но явился Ангел и сделал в ней как бы влажный ветер, и так отроки остались живы в огне (см.: Дан. 3: 19–51). В этой песне не только ирмос, но и тропарь посвящен данной теме. Если отроки иудейские были попаляемы вещественным огнем, то просветители словенские — «огнем нечестия», но так же, как отроки, с помощью ангельской они вышли невредимыми из этого огня. Упоминание о Кирилле и Мефодии введено даже в Богородичен девятой песни канона. Это редчайший, если не исключительный случай в литургическом творчестве, поскольку Богородичен, как явствует из его названия, всегда посвящен прославлению Богородицы. В службе Кириллу и Мефодию упоминаются некоторые биографические факты. Например, в 1-м тропаре шестой песни говорится, что естество Божие есть как пучина морская, непостижимая для ума, и те, кто без Евангелия хочет переплыть ее, потопляются. Согласно житию, это сказал Кирилл в диспуте с «агарянами». Или в следующем тропаре читаем, что «агаряне» тайно подложили яд Кириллу, но он не повредил святому. Во 2-м тропаре седьмой песни говорится, что премудрый Кирилл победил в споре иудеев и сарацин, страну Хазарскую просветил крещением, узников освободил, соленую воду превратил в сладкую. Все это заимствовано из житий святых. В заключение отметим, что в службе довольно мало географических примет. Всего по одному разу упоминается Моравия, Рим. Из народов упоминаются хазары, сарацины, люди словенские, но чаще употребляются общие названия: народы, языки, роды. Валерий Лепахинhttp://www.pravoslavie.ru/put/46730.htm

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #21 : 24 Мая 2013, 10:37:04 » |

|