Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« : 24 Мая 2010, 14:30:28 » |

|

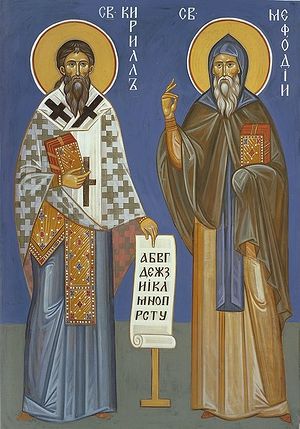

Россия отмечает День славянской письменности и культурыСегодня чествуют святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создавших в IX веке славянскую азбуку После литургии в храме Христа Спасителя пройдет праздничное шествие до Васильевского спуска, где Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл произнесет речь. В это же время на Славянской площади, с участием послов славянских стран состоится возложение цветов к памятнику Святым равноапостольным первоучителям и просветителям славянским Кириллу и Мефодию. В нынешнем году указом президента России Дмитрия Медведева образован организационный комитет по ежегодной подготовке и проведению Дня славянской письменности и культуры. Как отмечается в документе, это решение принято, «учитывая особую значимость Дня славянской письменности и культуры в консолидации российского общества и укреплении связей с братскими славянскими народами на основе исторических, духовно-нравственных и культурных традиций». Ежегодно, во время празднования Дней славянской письменности и культуры, государственные и общественные организации совместно с Русской православной церковью, во главе со Святейшим Патриархом, при поддержке администрации президента РФ, правительства Москвы организуют крупнейшую просветительскую акцию. Традиционно весь май проходят научно-практические конференции, выставки, фестивали искусств, праздничные концерты, встречи с деятелями культуры и науки, с писателями и поэтами, театрализованные действия клубов исторической реконструкции, детские паломнические миссии. В этом году в рамках праздника запланировано более 40 мероприятий. В храме Христа Спасителя состоится награждение Международной премией святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, 1 июня завершится Детская православная паломническая миссия по монастырям Москвы и Подмосковья, пройдет VI Московский международный фестиваль славянской музыки, театрализованный фестиваль клубов исторической реконструкции на Тверском бульваре, международный симпозиум «Славянский мир в третьем тысячелетии». А первым мероприятием праздника стала выставка фондов Музея славянских культур «Традиционная культура славянских народов», открывшаяся в Москве 15 мая. Традицией стало проведение крестного хода в день памяти просветителей славянских народов, в этом году он совпадает с празднованием Дня Святого Духа. Свое тезоименитство отмечает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. История праздника славянской письменности восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии, когда 11 мая (по старому стилю) - День памяти Солунских братьев, превратился в праздник созданной ими азбуки. Позже традиция была утрачена, и только в начале XIX века к ней вернулись вновь, в России это произошло в 1863 году. В 1991-м президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление о ежегодном проведении Дней славянской культуры и письменности. В канун праздника, после Божественной литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «С IX века миссионерскими трудами святых Кирилла и Мефодия православная вера стала распространяться и на славянский мир, охватив целые народы и государства. С тех пор византийские образцы богослужения и устроения духовной жизни являются нашим общим и бережно хранимым достоянием. Семена, посеянные в русское сердце, принесли стократный плод в трудах подвижников Святой Руси. Из этой самой обители ученики преподобного Сергия растеклись по просторам русского Севера, основывая монастыри и руководствуя многие души ко спасению». Этот праздник отмечается во всех славянских странах, 24 мая чествуют святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создавших в IX веке славянскую азбуку, открывших благодаря своему духовному подвигу новую культурную эру для многих народов Европы. Обозреватели отмечают, что в нынешнем году праздник совпал со знаковым событием, происходящим во «всемирной паутине», интернете. Россия стала первой страной с нелатинским алфавитом, получившей национальный домен, это значит, что кириллица обретает мировое значение. http://www.stoletie.ru/na_pervuiu_polosu/rossija_otmechajet_den_slavanskoj_pismennosti_i_kultury_2010-05-24.htm

|

|

|

|

« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 05:36:35 от Александр Васильевич »

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #1 : 23 Мая 2011, 17:46:50 » |

|

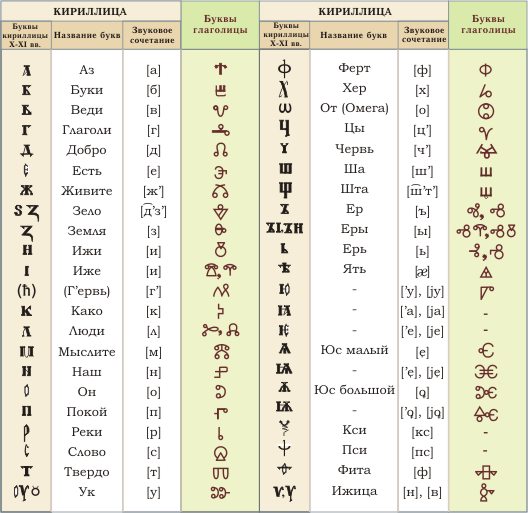

Патриаршее приветствие участникам празднования Дня славянской письменности и культуры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с приветствием к участникам празднования Дня славянской письменности и культуры. *** Участникам празднования Дня славянской письменности и культурыВозлюбленные о Господе архипастыри и пастыри, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с днем памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, отмечаемым нашей страной и как день славянской письменности и культуры. Сегодня у нас есть возможность обратиться мысленным взором в прошлое, осознать духовную ценность и актуальную культурную значимость подвига солунских просветителей. В жизни святых братьев мы можем видеть замечательный пример действия спасительного и благодатного Промысла Божиего об очень многих народах, не только славянских и христианских. Создание письменности, перевод Священного Писания и богослужения на язык наших предков открыли путь к самобытному духовному, культурному, общественному и государственному развитию славянским народам, включая восточнославянские племена, населявшие нынешние Украину, Россию и Белоруссию. Выдающиеся памятники древнерусской письменности и архитектуры, иконописи и церковного пения свидетельствуют нам о том, насколько доброй оказалась та почва, на которую упало семя (см. Лк. 8:15) проповеди братьев-просветителей. Важно понимать, что их труды и в дальнейшем влияли на цивилизационное развитие нашей страны. На протяжении истории Отечества множество этносов в той или иной мере приобщались к культурному достоянию славян, становились продолжателями трудов учеников и последователей святых Кирилла и Мефодия. И ныне это общее наследие является существенным фактором единства нашего общества. В нем проявляется жизненная сила кирилло-мефодиевской традиции, ее способность передавать вечные, непреходящие духовные, культурные, языковые ценности из поколения в поколение, от одного народа к другому. Так, уже в XVIII веке началась разработка алфавитов для бесписьменных этносов, населявших Российскую империю. Эта работа достигла своего пика в первой половине XX века, в результате чего десятки больших и малых народов получили возможность не просто читать, а развивать свои собственные литературы и культуры. В подавляющем большинстве случаев наиболее удачными азбуками были признаны алфавиты кириллической основы, поскольку изобретение солунских братьев и их учеников оказывалось не менее совершенным, чем латиница, содержащая значительно меньшее количество букв и отображающая меньшее количество оттенков звучащей речи. Народы, получившие кириллические алфавиты, вместе с ними получили и возможность более быстрого приобщения к славянским культурам, их книжности, науке, образованию, духовным текстам. Именно поэтому, рассуждая о том, что было сделано великими просветителями почти двенадцать веков назад, мы говорим о многоценном наследии, которое надлежит хранить и приумножать, подобно евангельскому таланту (см. Мф. 25:15-28), всем народам, стяжавшим плоды их трудов. В 20-30-е годы прошлого века в силу политической конъюнктуры возникла реальная угроза перехода русского и других языков с кириллицы на «единый международный латинизированный алфавит социализма». С этой целью была даже создана специальная государственная комиссия. И только милостью Божией этим «глобальным» планам не суждено было осуществиться. Сегодня мы с сожалением наблюдаем, как иностранные шрифты вытесняют русские в быту, рекламе, электронной переписке. Судьба и состояние родного языка все чаще вызывает тревогу. Между тем, в Священном Писании сказано: «в слове познается мудрость» (Сир. 4:28). Надлежит с особой ответственностью оберегать от упадка и деградации родное слово, которое явилось для славянских народов спасительным даром Божиим. Жизненно необходимо продолжать широко распространять знания об истории отечественного письма и культуре, принадлежащей не только России, но и являющейся частью сокровищницы общемирового наследия. Замечательно, что ныне День славянской письменности и культуры празднуется в нашей стране повсеместно. Тем самым мы свидетельствуем о востребованности и актуальности заложенных равноапостольными братьями духовных основ нашего бытия. Отрадно и то, что происходит это при сотрудничестве Церкви, светской власти, работников образования и культуры, молодежи. Молитвами святых учителей Словенских да поможет нам Господь в трудах на благо народа и Отечества, в сохранении и приумножении культурного достояния. Божие благословение да пребудет со всеми вами. +КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИhttp://www.sedmitza.ru/news/2193270.html

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #2 : 23 Мая 2013, 07:25:10 » |

|

День славянской письменности и культурыТоржества в Москве 24 мая 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит торжества в честь Дня славянской письменности и культуры в Москве. Утром в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершат Божественную литургию. В 11.45 начнется крестный ход от храма Богоявления Господня бывшего Богоявленского монастыря (Богоявленский пр., 2/6) до Славянской площади, где Предстоятели Иерусалимской и Русской Православных Церквей совершат праздничный молебен у памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. В 20.00 на Красной площади состоится большой праздничный концерт «Наши любимые песни», к участию в котором приглашаются все желающие. Мероприятие откроется приветственным словом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В программе концерта на Красной площади участвуют более 30 хоров общей численностью 2 тысячи человек. Слова всех песен, исполняемых со сцены, установленной на Красной площади, будут транслироваться на экраны. Организованный впервые праздник хорового пения «Наши любимые песни» проводится Русской Православной Церковью при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы. Среди творческих коллективов, участвующих в программе: хор Академического музыкального колледжа при Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского; Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А. Юрлова; Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова; Московский мужской камерный хор В.М. Рыбина; Московский государственный академический камерный хор под управлением Владимира Минина; хор Сретенского монастыря; хор Ансамбля песни и пляски войск Военно-Космической обороны; Патриарший хор кафедрального соборного Храма Христа Спасителя; детско-юношеский хор Союза композиторов России «Преображение»; Большой детский хор им. В.С. Попова и другие. Выступление хоров будут сопровождать два оркестра: Центральный концертный образцовый оркестр им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России (художественный руководитель — заслуженный артист России, капитан 1 ранга Алексей Карабанов) и Симфонический оркестр Министерства обороны России (художественный руководитель — главный военный дирижер России, заслуженный деятель искусств России генерал-лейтенант Валерий Халилов). Дирижер — Валерий Халилов. Программа праздника включает в себя исполнение детских, военных и народных песен. Завершится концерт общим хоровым исполнением гимна «Славься!» и праздничным фейерверком. http://www.voskres.ru/info/sobinfo465.htm

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #3 : 24 Мая 2013, 09:22:33 » |

|

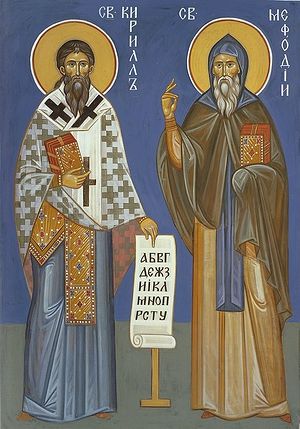

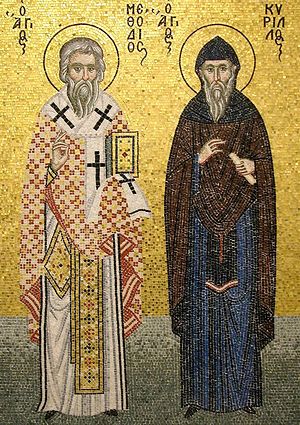

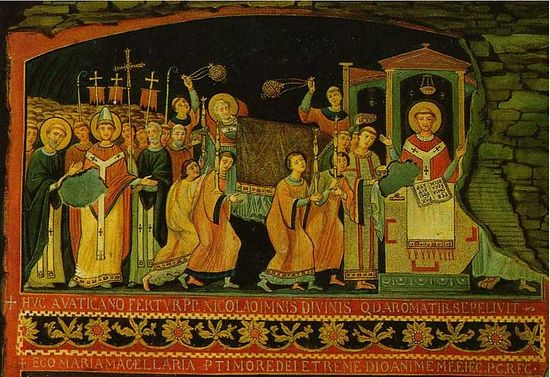

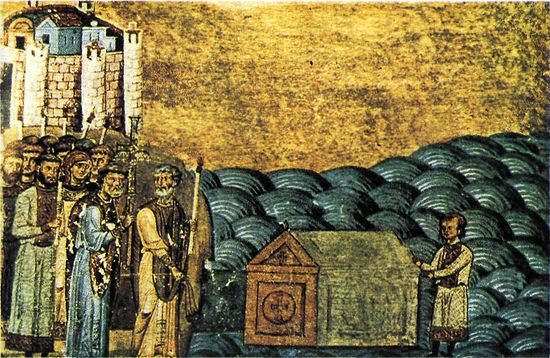

24 мая – день памяти свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия Житие святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских Житие святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских  Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские, братья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни. Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин (Кирилл – его монашеское имя) – самым младшим. Состоя на военной службе, святой Мефодий правил в одном из подчиненных Византийской империи славянских княжеств, по-видимому, в болгарском, что дало ему возможность научиться славянскому языку. Прожив там около 10 лет, святой Мефодий принял затем монашество в одном из монастырей на горе Олимп. Святой Константин с малых лет отличался большими способностями и учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего Патриарха Константинопольского. Святой Константин в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки, особенно прилежно изучал он творения святителя Григория Богослова, а за свой ум и выдающиеся познания святой Константин получил прозвание Философа (мудрого). По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем Патриаршей библиотеки при храме святой Софии, но вскоре покинул столицу и тайно ушел в монастырь. Разысканный там и возвращенный в Константинополь, он был определен учителем философии в высшей Константинопольской школе. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Анния. После этой победы Константин был послан императором на диспут для прений о Святой Троице с сарацинами (мусульманами) и также одержал победу. Вернувшись, святой Константин удалился к брату своему, святому Мефодию на Олимп, проводя время в непрестанной молитве и чтении творений святых отцов. Вскоре император вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились на некоторое время в городе Корсуни, готовясь к проповеди. Там святые братья чудесным образом обрели мощи священномученика Климента, папы Римского (память 25 ноября). Там же в Корсуни святой Константин нашел Евангелие и Псалтирь, написанные «русскими буквами», и человека, говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке. После этого святые братья отправились к хазарам, где одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя Евангельское учение. На пути домой братья снова посетили Корсунь и, взяв там мощи святого Климента, вернулись в Константинополь. Святой Константин остался в столице, а святой Мефодий получил игуменство в небольшом монастыре Полихрон, недалеко от горы Олимп, где он подвизался прежде. Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой прислать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император призвал святого Константина и сказал ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Святой Константин с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С помощью своего брата святого Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы. Это было в 863 году. После завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где были приняты с великой честью, и стали учить Богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в моравских церквах Богослужение на латинском языке, и они восстали против святых братьев, утверждая, что Богослужение может совершаться лишь на одном из трех языков: еврейском, греческом или латинском. Святой Константин отвечал им: «Вы признаёте лишь три языка, достойных того, чтобы славить на них Бога. Но Давид вопиет: Пойте Господеви вся земля, хвалите Господа вси языци, всякое дыхание да хвалит Господа! И в Святом Евангелии сказано: Шедше научите вся языки..». Немецкие епископы были посрамлены, но озлобились еще больше и подали жалобу в Рим. Святые братья были призваны в Рим для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента, папы Римского, святые Константин и Мефодий отправились в Рим. Узнав о том, что святые братья несут особой святые мощи, папа Адриан с клиром вышел им навстречу. Святые братья были встречены с почетом, папа Римский утвердил богослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги приказал положить в римских церквах и совершать литургию на славянском языке. Находясь в Риме, святой Константин занемог и, в чудесном видении извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Отходя к Богу, святой Кирилл заповедал брату своему святому Мефодию продолжать их общее дело – просвещение славянских народов светом истинной веры. Святой Мефодий умолял папу Римского разрешить увезти тело брата для погребения его на родной земле, но папа приказал положить мощи святого Кирилла в церкви святого Климента, где от них стали совершаться чудеса. После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя Коцела, послал святого Мефодия в Паннонию, рукоположив его во архиепископа Моравии и Паннонии, на древний престол святого Апостола Андроника. В Паннонии святой Мефодий вместе со своими учениками продолжал распространять Богослужение, письменность и книги на славянском языке. Это снова вызвало ярость немецких епископов. Они добились ареста и суда над святителем Мефодием, который был сослан в заточение в Швабию, где в течение двух с половиной лет претерпел многие страдания. Освобожденный по приказанию папы Римского Иоанна VIII и восстановленный в правах архиепископа, Мефодий продолжал евангельскую проповедь среди славян и крестил чешского князя Боривоя и его супругу Людмилу (память 16 сентября), а также одного из польских князей. В третий раз немецкие епископы воздвигли гонение на святителя за непринятие римского учения об исхождении Святого Духа от Отца и от Сына. Святитель Мефодий был вызван в Рим, но оправдался перед папой, сохранив в чистоте Православное учение, и был снова возвращен в столицу Моравии – Велеград. Здесь в последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух учеников-священников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а также Номоканон (Правила святых отцов) и святоотеческие книги (Патерик). Предчувствуя приближение кончины, святой Мефодий указал на одного из своих учеников – Горазда как на достойного себе преемника. Святитель предсказал день своей смерти и скончался 6 апреля 885 года в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на трех языках – славянском, греческом и латинском; он был погребен в соборной церкви Велеграда. http://www.pravoslavie.ru/put/30522.htm

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #4 : 24 Мая 2013, 09:34:07 » |

|

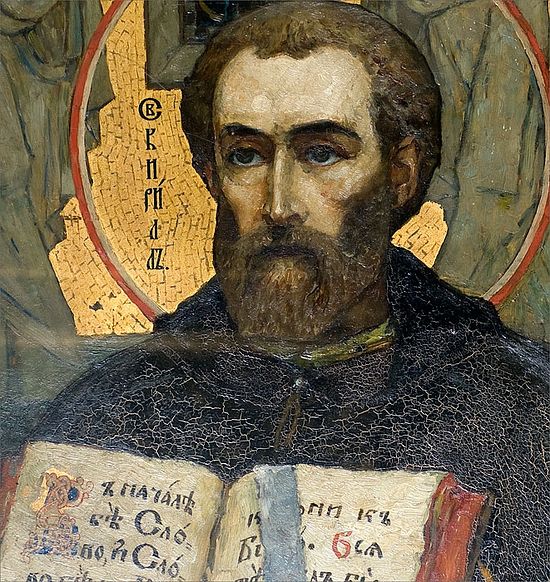

Память и Житие блаженного учителя нашего Константина Философа, первого наставника Славянского Народа Святой равноапостольный Кирилл Чтение первое Святой равноапостольный Кирилл Чтение первоеГосподи, благослови, Отче. Щедрый и милостивый Бог, желая, чтобы покаялись люди и дабы все были спасены и пришли к пониманию истины, ибо не хочет смерти грешников, но (их) покаяния и жизни, даже и тех, кто особенно склонен ко злу, и не позволяет роду человеческому отпасть (от Бога) в озлоблении и прийти в дьявольский соблазн и погибнуть. И во все годы и времена не перестает творить нам много благодеяний, как от начала, так и доныне. Сначала через патриархов и святых отцов, после них через пророков, затем через апостолов и мучеников, и праведных мужей, и учителей, избирая их в многосуетной сей жизни. Ибо Господь знает Своих, тех, кто (предан) Ему, как Он и сказал: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их и призываю их по именам, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную». Что и сотворил (Он) в наше время, поставил нам такого учителя, который просветил наш народ, омрачивший слабостью ум свой, а больше же дьявольским искушением, не хотевший ходить в свете Божиих заповедей. Житие же его являет, (пусть) и вкратце рассказанное, как это было, дабы тот, кто, услышав это, захочет уподобиться ему, был бодр, отметая леность. И как сказал апостол: «Будьте подражателями мне, как я — Христу». В граде Солуни жил некий человек, хорошего рода и богатый, по имени Лев, имевший сан друнгария в подчинении у стратига. И был он благоверен и праведен, исполняя все Божии заповеди, как некогда Иов. Живя со своей женой, породили семь отроков, из них младший, седьмой, был Константин Философ, наставник и учитель наш. Когда родила его мать, то отдала его кормилице, чтобы вскормила его. Ребенок же никак не хотел принимать чужую грудь, а только материнскую до тех пор, пока не был вскормлен. Было же это по Божиему усмотрению, чтобы добрый побег доброго корня неоскверненным молоком вскормлен был. Потом же добродетельные родители решили воздерживаться от плотского общения. Так и жили по заповеди Божией четырнадцать лет как брат и сестра, пока не разлучила их смерть, никогда не нарушив своего решения. Когда же отец собрался отойти на Суд, плакала мать отрока, говоря: «Не забочусь ни о чем, только о ребенке одном этом, как он будет устроен». Он же отвечал ей: «Верь мне, жена. Надеюсь на Бога, что даст ему Бог отца и устроителя такого, который благоустроит всех христиан». Что и сбылось.  Господь Вседержитель. Часть Дисиса. Храм св. Софии, Константинополь Господь Вседержитель. Часть Дисиса. Храм св. Софии, КонстантинопольКогда отроку было семь лет, увидел он сон и поведал отцу и матери. И сказал: «Собрал стратиг всех девиц нашего города и обратился ко мне: “Выбери себе из них ту, которую хочешь иметь женой на помощь себе и супружество”. Я же, взглянув и рассмотрев всех, увидел одну прекраснее всех: сверкающую лицом и украшенную золотыми ожерельями и жемчугом и всеми украшениями. Имя же ее было София, то есть мудрость. Ее избрал». И услышав его слова, сказали ему родители: «Сын, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Ибо заповедь — светильник закону и свет. Скажи мудрости: “Ты сестра моя” и разум назови родным твоим. Сияет мудрость сильнее солнца, и если ты возьмешь ее супругой — от многих зол избавишься с ее помощью». Когда же отдали его в книжное учение, преуспел он в книгах больше всех учеников из-за хорошей памяти так, что все удивлялись. И в один из дней, когда по обычаю дети богатых забавлялись охотой, вышел с ними в поле, взяв своего ястреба. И когда он пустил его, поднялся ветер по Божиему предначертанию и унес его. Отрок же с этого времени, впав в печаль и уныние, два дня хлеба не ел. Милостивый Бог по своему человеколюбию, не разрешая ему привыкать к житейским делам, умело уловил его — как в древности поймал Плакиду на охоте оленем, так и его ястребом. Поразмыслив о удовольствиях жизни сей, каялся он, говоря: «Что это за жизнь, если на место радости приходит печаль? С сегодняшнего дня направлюсь по другому пути, который лучше этого. А в хлопотах этой жизни дней своих не окончу». И взялся за учение, сидя в доме своем, уча наизусть книги святого Григория Богослова. И крест начертал на стене, и похвалу такую написал святому Григорию: «О Григорий, телом человек, а душою ангел! Ты плотью человек, ангелам уподобился. Уста твои, как одного из серафимов, Бога прославляют и вселенную просвещают учением истинной веры. И меня, припадающего к тебе с любовью и верой, прими и будь мне просветитель и учитель». И так восхвалял Бога. Когда же обратился он ко многим словам и великим мыслям (Григория), то не в силах постичь глубины, впал в великую скорбь. Был же здесь некто пришелец, знающий грамматику. И прийдя к нему, умолял и падал в ноги, предавая себя (его воле), говоря: «О человек, сотвори добро, научи меня грамматическому искусству». Тот же, скрыв свой талант, закопав, отвечал ему: «Отрок, не трудись. Зарекся я совершенно никого не учить этому до конца дней своих». Отрок же опять, со слезами кланяясь ему, говорил: «Возьми всю причитающуюся мне долю отцовского наследства, но научи меня». Но тот не хотел слушать его. Тогда отрок, вернувшись домой, молился, чтобы исполнилось желание сердца его. И вскоре Бог сотворил волю боящихся Его. О красоте, мудрости и прилежном учении его, соединившихся в нем, услышал царский управитель, что именуется логофет, послал за ним, чтобы учился с царем. Отрок же, услышав это, с радостью отправился в путь и на пути поклонился Богу, начал молиться, говоря: «Боже отцов наших и Господь милости, Который словом сотворил все и премудростью Своей создал человека, чтобы он владел всеми созданными Тобою тварями. Дай мне премудрость, обитающую рядом с Твоим Престолом, чтобы, поняв, что угодно Тебе, я спасся. Я раб Твой и сын рабыни Твоей». И потом произнеся до конца всю молитву Соломона, встал, сказав: «Аминь». Когда же пришел в Царьград, отдали его учителям, чтобы учился. И в три месяца выучился грамматике и за другие науки принялся. Обучился же Гомеру и геометрии, и у Льва и у Фотия диалектике и всем философским наукам вдобавок: и риторике, и арифметике, и астрономии, и музыке, и всем прочим эллинским искусствам. Так научился всему, как кто-нибудь мог бы научиться одному (лишь) из них. Соединились в нем быстрота с прилежанием, помогая друг другу: с ними постигаются науки и искусства. Больше, чем (способность) к наукам, являл он образец скромности: с теми беседовал, с кем полезнее, избегая уклоняющихся с истинного пути на ложный, и помышлял, как бы, сменив земное на небесное, вырваться из плоти и с Богом пребывать. Увидев же, каков он есть, дал ему логофет власть над своим домом и в царскую палату смело входить. И спросил его однажды, сказав: «Философ, хотел бы я знать, что такое философия». Он же быстрым (своим) умом тотчас ответил: «Божественных и человеческих дел понимание, насколько может человек приблизиться к Богу, и как делами учить человека быть по образу и подобию Создавшего его». После этого еще больше полюбил его и постоянно обо всем спрашивал этот великий и почтенный муж. Он же ему преподал науку философскую, в малых словах изложив большую мудрость. Пребывая в чистоте, весьма угождал Богу, и оттого еще больше любим был всеми. И логофет, воздавая ему благоговейные почести, давал много золота, он же не принимал. Однажды сказал ему (логофет): «Твоя красота и мудрость заставляют меня безгранично тебя любить, а у меня есть дочь духовная, которую я восприял от купели, красивая и богатая, и рода хорошего и знатного. Если хочешь, отдам тебе ее в жены. И от царя большую почесть и княжение примешь. И надейся на большее — вскоре и стратигом станешь». Отвечал ему Философ: «Дар богатый пусть будет тем, кто его требует. А для меня нет ничего лучше учения, которым, мудрость снискав, хочу искать прадедовой почести и богатства». Выслушав ответ его, пошел логофет к царице и сказал: «Этот юный философ не любит жизни сей, и чтобы не отпустить его от нас, посвятим его в священники и дадим ему службу. Пусть будет чтецом у патриарха в святой Софии. Может быть, так и удержим». Так с ним и поступили. Очень же немного с ними побыв, пошел он к Узкому морю и тайно скрылся в монастыре. И искали его шесть месяцев и с трудом нашли, но не могли принудить вернуться на ту службу. Но упросили его принять место учителя и учить философии местных жителей и пришельцев, с соответствующей должностью и оплатой. И за это он взялся. (Тогда) же патриарх Анний ересь воздвиг, говоря, чтобы не воздавали почестей святым иконам. И собрав собор, обличили его, что неправду говорит, и прогнали с престола. Он же сказал: «Силою прогнали меня, а не победив в споре. Ибо не может никто противиться моим словам». Царь с патрикиями, приготовив Философа, послали к нему, сказав так: «Если сможешь этого юношу победить в споре, то вновь получишь свой престол». Он же, увидев, как юн Философ, и не ведая, что стар ум его, и сказал тем, кто был послан с ним: «Вы недостойны и подножия моего, как же я буду спорить с вами?» Философ же ответил ему: «Не людского придерживайся обычая, но Божиих заповедей. Посмотри, как ты из земли, а душа Богом создана, так и мы все. И на землю глядя, не гордись, человек, умением спорить». Вновь отвечал Анний: «Не подобает ни осенью цветов искать, ни старца на войну гнать как юношу некоего». Философ же отвечал ему: «Сам на себя навлекаешь обвинение. Скажи, в каком возрасте дух сильнее тела?» И ответил он: «В старости». Философ же спросил: «На какую битву тебя гоним: на телесную или на духовную?» Сказал тот: «На духовную». Философ же отвечал: «(Тогда) ты сейчас сильнее будешь, потому не говори нам таких притч. Ибо не ищем ни цветов не вовремя, ни на войну тебя не гоним». Посрамившись же так, старец повернул разговор в другую сторону и сказал: «Скажи мне, юноша, почему кресту, если он поврежден, не поклоняемся и не целуем его. А вы, (и) если изображение только по грудь, не стыдитесь честь ему как иконе воздавать?» Философ же ответил: «Крест имеет четыре части. И если одна из них пропадет, то он уже своего образа не сохраняет. А икона только ликом и являет образ и подобие того, кто на ней написан. Не львиный ведь образ, не рысий видит тот, кто на нее смотрит, а первообраз». И опять сказал старец: «Как вы поклоняетесь кресту и без надписи, хотя были и другие кресты, иконе же, если не имеет она надписи, чей это образ, не творите почести?» Философ же отвечал: «Всякий крест подобен Христову кресту. А иконы не имеют все одного облика». Старец же сказал: «Бог сказал Моисею: “Не сотвори всякого подобия”. Как же вы, сотворяя, поклоняетесь им?» Философ на это отвечал: «Если бы ты сказал: “Не сотвори никакого подобия”, — то верно вел бы спор. Но ты сказал: не (сотвори) “всякого”, то есть (и) “достойного”». На это ничего не смог ответить старец и, посрамленный, умолк. Чтение второеПосле этого агаряне, называемые сарацинами, возвели хулу на божественное единство Святой Троицы, говоря: «Как вы, христиане, думая, что Бог Един, разделяете Его опять на три части, говоря, что есть Отец и Сын и Святой Дух? Если можете рассказать точно, пошлите людей, которые бы смогли говорить об этом и переспорить нас». Было же тогда Философу двадцать четыре года. Собрал царь собор, призвал его и сказал ему: «Слышал ли ты, Философ, что говорят скверные агаряне о нашей вере? Так как ты Святой Троицы слуга и ученик, то пойди, противься им. И Бог, Свершитель всякого дела, в Троице Славимый Отец и Сын и Святой Дух, да подаст тебе благодать и силу в словах, и явит тебя как нового Давида на Голиафа с тремя камнями, и победившим возвратит тебя к нам, сподобив небесному царству». Услышав это, отвечал Философ: «С радостью пойду за христианскую веру. Что для меня слаще на этом свете, чем за Святую Троицу и жить и умереть». И приставив к нему асикрета Георгия, послали (их в путь).  Агаряне убивают римлян (византийцев) Агаряне убивают римлян (византийцев)Дойдя же туда, (увидели что) на дверях у всех христиан образы демонские были нарисованы для позора и поругания. И спросили (агаряне) Философа, говоря: «Можешь ли понять, философ, что это значит?» Он же отвечал: «Демонские образы вижу и не сомневаюсь, что здесь внутри живут христиане. Они же не могут жить с ними и бегут вон. А где такого знака нет снаружи, то с теми там внутри». Сидя на обеде агаряне, люди мудрые и книжные, обученные многим премудростям, и астрономии и прочим наукам, испытывали его, спрашивая и говоря: «Видишь ли, философ, дивное чудо, как пророк Божий Мухаммед принес нам благую весть от Бога и обратил (в свою веру) многих людей. И все мы соблюдаем закон и ни в чем не нарушаем. А вы, держа заповеди Христовы, вашего Пророка, один так, а другой по-другому, — как кому угодно, так (им) следуете и исполняете». На это Философ отвечал: «Бог наш подобен пучине морской. Пророк же о нем говорит: “Род Его кто разъяснит? Ибо взимается от земли жизнь Его”. И ради этих поисков многие в пучину ту входят. И сильные умом, богатство мудрости его принимая, переплывают и возвращаются. А слабые, как в сгнивших кораблях пытаясь переплыть, одни тонут, а другие с трудом едва могут отдышаться, немощной отдаваясь лени. А ваше (учение) узкое и удобное, и его всякий может перескочить, и малый и большой. Нет (в нем ничего), кроме людского обычая, но (только то), что могут делать все, а ничего (другого) вам (пророк ваш) не заповедал. Если он не запретил вам гнев и похоть, а допустил их — то в какую вы будете ввергнуты пропасть? Имеющий смысл да разумеет. Не так Христос (делает), но снизу тяжкое возводит кверху верою и действием Божиим. Ибо Творец всему создал человека между ангелами и животными, речью и разумом отделив его от животных, а гневом и похотью от ангелов. И кто к какой части приближается, той и становится причастен — высшей или низшей». И вновь спросили его: «Как вы, если Бог Един, в Трех Его славите? Скажи, если знаешь. Отца называете и Сын и Дух. Если так говорите, то и жену Ему дайте, чтобы от Того многие боги расплодились». На это же Философ ответил: «Не говорите такой бесчинной хулы. Мы хорошо научились от (святых) отцов и от пророков и от учителей славить Троицу: Отец, и Слово, и Дух, и три Ипостаси в единой сущности. Слово же воплотилось в Деве и родилось ради нашего спасения, как и ваш пророк Мухаммед свидетельствует, написав следующее: “Послали Мы Дух Наш к Деве и пожелали, чтобы родила”. Поэтому я извещаю вас о Троице». Пораженные этими словами, они обратились к другому, говоря: «Так и есть, как ты говоришь, гость. Но если Христос — Бог ваш, почему не делаете того, что Он велит? Ведь написано в евангельских книгах: “Молитесь за врагов. Делайте добро ненавидящим и гонящим”. Вы же не так (поступаете), но ответное оружие точите на делающих вам такое». Философ же на это ответил: «Если две заповеди есть в законе, кто совершеннее соблюдает закон: тот, кто одну сохранит, или же обе?» И ответили они, что тот, кто обе. Философ же сказал: «Бог сказал: “Молитесь за обижающих”. Но еще Он сказал: “Нет больше той любви в этой жизни, как если кто положит душу свою за друзей своих”. Ради друзей мы делаем это, чтобы с пленением тела и душа их пленена не была». И вновь сказали они: «Христос давал дань и за Себя и за нас. Как же вы не творите того, что он делал? И уж если вы защищаете себя, то почему вы не даете дани такому великому и сильному народу измаилитскому за братьев ваших и друзей? Ведь мы мало и просим: только один златник. И пока стоит земля, сохраним между собой мир, как никто другой». Философ же ответил: «Если кто ходит по следу учителя и хочет по тому же пути идти, что и он, а другой встретит и совратит его (с пути) — друг ли ему или враг?» Они же ответили: «Враг». Философ же спросил: «Когда Христос дань платил, чья была власть: измаилитская или римская?» И ответили они: «Римская». «Потому не следует нас осуждать, что римлянам все даем дань». После этого и много других вопросов задавали ему, испытывая его во всех искусствах, которые имели сами. И на все им ответил. И когда победил их в споре, то сказали ему: «Как ты все это знаешь?» Философ же ответил: «Некий человек, зачерпнув воды из моря, в бурдюке носил ее. И гордился, говоря странникам: “Видите ли воду, какой никто, кроме меня, не имеет?” Пришел же один помор и сказал ему: “Не безумен ли ты, похваляясь всего лишь смердящим бурдюком? А у нас ее бездна”. Так и вы поступаете. А все искусства вышли от нас». После этого, желая удивить его, показали ему несаженный виноградник, некогда проросший из земли. И когда объяснил им, как это бывает, то еще показали ему все богатство: здания, украшенные золотом и серебром, и драгоценными камнями, и жемчугом, говоря: «Посмотри, Философ, на чудо дивное: велика сила и богатство амерумны, владыки сарацинского». Отвечал Философ: «Не чудо это, Богу хвала и слава, Создавшему все это и Давшему людям на утеху. Его это все, а не иного». И озлобившись окончательно, дали ему пить отраву. Но милостивый Бог сказал: «И если что смертоносное выпьете, ничто не повредит вам». Спас и его и здорового возвратил вновь в свою землю. Немного времени спустя отрекся от мира, уединился и безмолвствовал, себе лишь внимая. И на завтрашний день ничего не оставлял, но все нищим раздавал, возлагая заботу на Бога, Который и обо всех печется каждый день. Однажды в Святой день печалился слуга его, что ничего не имеет для этого праздничного дня. Он же сказал ему: «Накормивший некогда израильтян в пустыне, Тот подаст и нам здесь пищу. А ты пойди позови хотя бы пятерых нищих, надеясь на Божию помощь». И когда настал час обеда, тогда принес некий человек много разной еды и десять золотых. И хвалу вознес Богу за все это. И пойдя в Олимп к Мефодию, брату своему, начал жить (там) и беспрестанно творить молитву к Богу, беседуя лишь с книгами. Чтение третье Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий Святые равноапостольные Кирилл и МефодийИ пришли послы к цесарю от хазар, говоря: «Изначала признаем лишь Единого Бога, Который есть надо всеми. И Тому поклоняемся на восток, но в ином следуем своим постыдным обычаям. Евреи же побуждают нас принять их веру и обычаи, а сарацины, с другой стороны, предлагая мир и дары многие, склоняют нас в свою веру, говоря, что их вера лучше, чем у всех народов. Поэтому посылаем к вам, помня старую дружбу и храня любовь, ибо вы народ великий и от Бога царство держите. И спрашивая вашего совета, просим у вас человека, сведущего в книгах. Если победит он в споре евреев и сарацин, то к вашей вере обратимся». Тогда цесарь стал искать Философа, и найдя его, поведал ему слова хазар, говоря: «Иди, Философ, к этим людям. Дай им ответ и поучение о Святой Троице с Ее помощью, ведь никто другой не сможет достойно сделать, это». Он же сказал: «Если велишь, владыка, на такое дело с радостью пойду пешим и босым и без всего того, что не велит Бог ученикам Своим носить». Отвечал же цесарь: «Если бы ты хотел от своего имени это делать, то правильно говоришь. Но помня о цесарской власти и чести, с почетом иди с цесарской помощью». И тотчас отправился он в путь. И придя в Корсунь, научился там еврейской речи и книгам, перевел восемь частей грамматики и воспринял их смысл. Жил же здесь некий самаритянин и, приходя к нему, спорил с ним. И принес книги самаритянские и показал ему. И попросив их у него, Философ затворился в храме и стал молиться. И получив разумение от Бога, начал читать книги без ошибки. Увидев это, вскричал самаритянин громким голосом и сказал: «Поистине те, кто в Христа веруют, быстро приемлют Дух Святой и благодать». Сын же его крестился тогда, а после того и сам он крестился. (Продолжение следует)

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #5 : 24 Мая 2013, 09:36:25 » |

|

(Продолжение)

И нашел (Философ) здесь Евангелие и Псалтырь, написанные русскими письменами, и человека нашел, говорящего той речью. И беседовал с ним и понял смысл языка, соотнося отличия гласных и согласных букв со своим языком. И вознося молитву к Богу, вскоре начал читать и говорить. И многие изумлялись тому, славя Бога.

И слышав, что (мощи) святого Климента еще лежат в море, помолился, сказав: «Верую в Бога и надеюсь на святого Климента, что должен мощи его найти и извлечь из моря». И убедив архиепископа с клиросом и с благочестивыми людьми, взошли в корабли и поплыли к (тому) месту, когда успокоилось море. И придя, начали копать с пением (молитв). И тогда распространился сильный аромат, как от множества фимиама. И после этого явились святые мощи, и взяли их с великой честью и славой. И все священники и горожане внесли их в город, как и пишет (Философ) в его Обретении.

Хазарский же воевода, придя с воинами, осадил христианский город и начал тяжбу о нем. Узнав же (об этом), Философ, не ленясь, пошел к нему. И беседовав с ним, поучительные слова сказал и укротил его. И (воевода) обещал креститься, и ушел, не причинив никакого вреда тем людям. Возвратился и Философ на свой путь. И когда он в первый час творил молитву, напали на него угры, воя как волки, желая убить его. Он же не ужаснулся, ни молитву свою не прервал, но лишь взывал: «Кирие, элейсон», так как уже окончил службу. Они же, увидев это, по велению Божьему укротились и начали кланяться ему. И выслушав поучительные слова из его уст, отпустили его со всеми спутниками.

Сев же на корабль, направил он путь к хазарам, к Меотскому озеру и Каспийским вратам Кавказских гор. И послали хазары навстречу ему человека лукавого и коварного, который, беседуя с ним, сказал ему: «Почему у вас нехороший обычай — вы ставите одного цесаря вместо другого из другого рода? Мы же совершаем это по родству». Философ же отвечал ему: «И Бог вместо Саула, не творившего ничего, (Ему) угодного, избрал Давида, угождающего Ему, и род его». Он же опять спросил: «Вот вы, держа в руках книги, лишь из них говорите все притчами. Мы же не так (поступаем), но из груди всю мудрость, как бы поглотив ее, произносим». И сказал Философ ему: «Отвечаю тебе на это. Если встретишь человека нагого, а он скажет тебе, что имеет много одежд и золота, поверишь ли ему, видя его нагим?» И сказал тот: «Нет». «Так и я тебе говорю. Если ты поглотил всю мудрость, то скажи нам, сколько поколений до Моисея и сколько лет длилось каждое из них?» Не смог он на это ответить и замолчал.

И когда он дошел туда, то, собираясь сесть у кагана на обеде, спросили его, говоря: «Какой ты имеешь сан, чтобы посадить тебя по достоинству твоему?» Он же сказал: «Дед у меня был великий и славный, который сидел рядом с цесарем, и по своей воле данную ему славу отверг, изгнан был, и в страну земли иной придя, обнищал. И здесь породил меня. Я же, ища давней чести деда, не сумел обрести иной, ведь я Адамов внук». И ответили ему: «Достойно и правильно говоришь, гость». И после этого еще больше стали почитать его. Каган же взял чашу и сказал: «Пьем во имя Бога Единого, Сотворившего все». Философ же взял чашу и сказал: «Пью во славу единого Бога и Слова его, Которым утверждены небеса, и Животворящего Духа, в Котором вся сила их состоит». И отвечал ему каган: «Все одинаково говорим. Одно только различно соблюдаем: вы Троицу славите, а мы Единого Бога, постигнув (смысл) книг». Философ же сказал: «Слово и Дух книги проповедуют. Если кто тебе честь воздает, а слову твоему и духу чести не воздает; другой же воздает всем трем — который из двух почтительнее?» Он же сказал: «Тот, который почитает все три». Философ же отвечал: «Поэтому и мы больше (чем вы) добровольно почитаем (Бога), приводя свидетельства и пророков слушая. Ибо Исайя сказал: “Послушай меня, Иаков Израиль, призванный мой: Я есть Первый, Я Последний”. И ныне Господь и Дух Его послали Меня». Иудеи же, стоя около него, сказали ему: «Скажи, как может женщина вместить Бога в чрево, на Которого никто не может взглянуть, а не то что родить его?» Философ же указал перстом на кагана и на первого советника и сказал: «Если кто-нибудь скажет, что первый советник не может (достойно) принять кагана, и потом скажет, что последний раб его может принять кагана и честь ему оказать — как его назовем, скажите мне, безумным или неразумным?» Они же сказали: «И крайне безумным». Философ же сказал им: «Что достойнее всего из видимых созданий?» И ответили ему: «Человек, сотворенный по образу Божию». И вновь сказал им Философ: «Как же тогда не безумцы те, кто говорят, что не может вместиться Бог в человека? А Он вместил Себя и в купину, и в облако, и в бурю, и в дым, являясь Моисею и Иову. Как можно, если болеет один, исцелять другого? Ведь если род человеческий пришел к погибели, от кого может он вновь получить обновление, как не от Самого Творца? Отвечайте мне, разве врач, желая наложить пластырь больному, приложит его к дереву или к камню? И выздоровеет ли человек от этого? И как Моисей говорил, (исполненный) Духа Святого в своей молитве, воздев руки: “В горе каменной и в гласе трубном не являйся нам, Господи Щедрый, но вселившись в нашу утробу, возьми наши грехи”. Акилла так говорит». И так разошлись с обеда, назначив день, в который будут беседовать обо всем этом.

Сел же вновь Философ с каганом и сказал: «Я — один человек среди вас без родственников и друзей. И все мы рассуждаем о Боге, в руках Которого все сердца наши. От вас же те, кто сильнее в словах. Когда мы будем беседовать, то, что они поймут — пусть скажут, что это так, а то, чего не поймут — пусть спросят, — скажем им». Отвечали же иудеи и сказали: «И мы следуем в книгах и слову и духу. Скажи же нам, какой закон Бог сначала дал людям: Моисеев или тот, которому вы следуете?» Философ же сказал: «Потому ли вы спрашиваете, что первому закону следуете?» Отвечали они: «Да. Первый и подобает». И сказал Философ: «Но если вы хотите следовать первому закону, то должны совершенно отказаться от обрезания». И сказали они: «Чего ради так говоришь?» Философ же сказал: «Скажите мне, не скрывая, в обрезании ли заключен первый закон или в необрезании?» Отвечали они: «Думаем, что в обрезании». Философ же сказал: «Не Ною ли Бог дал закон впервые после заповеди (при) отвержении Адама, заветом называя закон? Ведь сказал же ему Бог: “Вот я поставлю завет Мой с тобой и с потомками твоими и со всею землею. Три заповеди соблюдайте: ешьте всю зелень травную и то, что в небе, и то, что на земле, и то, что в водах, только мяса с кровью, с душою его не ешьте. И кто прольет человеческую кровь, прольет и свою кровь за нее”. Что скажете против этого, говоря, что первый закон (надо) соблюдать?» Иудеи же ответили ему: «Придерживаемся первого закона Моисеева. А тот не назвал Бог законом, но заветом, как и первую заповедь человеку в Раю. И (заповедь) Аврааму (названа) иначе: обрезание, а не закон. Ведь закон есть одно, завет же другое. По-разному ведь Творец назвал оба». Философ же отвечал им: «Об этом я скажу так, что закон называется и заветом. Ибо сказал Господь Аврааму: “Даю закон Мой на теле вашем, — который и знамением назвал, — который будет между Мной и тобой”. И также к Иеремии вновь воззвал: “Слушай слова завета сего и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима. И скажи им: Так говорит Господь Бог Израилев: проклят человек, который не послушает слов завета сего, который Я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли Египетской”». Отвечали иудеи на это: «Так и мы считаем, что закон называется и заветом. Все, кто соблюдал их и закон Моисеев, все Богу угодили. И мы придерживаемся его и тоже надеемся (угодить Богу). А вы, создав другой закон, попираете закон Божий». Философ же сказал им: «Правильно поступаем. Если бы Авраам не сделал обрезание, а соблюдал Ноев закон, то не был бы назван другом Божиим; ни Моисей, после того как написал закон вновь, первого не соблюдал. Так и мы их примеру следуем и, приняв закон от Бога, соблюдаем его, чтобы Божья заповедь сохранялась твердо. Ведь дав Ною закон, Бог не сказал ему, что потом другой даст, но что этот будет пребывать во веки во (всякой) живой душе. И так же дав обет Аврааму, не возвестил ему, что другой даст Моисею. Так как же вы соблюдаете закон? И Бог (устами) Иезекииля возглашает: „Один уничтожу (закон) и другой вам дам». И Иеремия говорит: „Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Иуды и с домом Израиля Новый Завет. Не такой Завет, какой Я заключил с отцами вашими, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, тот завет Мой они нарушили. И Я возненавидел их. Но вот Завет Мой, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, сказал Господь: вложу законы мои в помышления их и на сердцах их напишу их, и буду им Богом, а они будут Моим народом”. И еще тот же Иеремия сказал: “Так говорит Господь Вседержитель: остановитесь на путях и рассмотрите, и расспросите о путях Господних правых и вечных, и увидите, какой путь истинный, и идите по нему, и найдете очищение душам вашим. И сказали: не пойдем. И поставил Я стражей над вами, (сказав): слушайте звука трубы. И сказали: не послушаем. Поэтому услышат народы, пасущие стада в них. И тогда слушай земля: вот, Я наведу на народ сей пагубу, плод отвращения их, ибо они словам пророков моих не вняли и закон отвергли”. И не только этими одними (примерами) покажу, что закон изменяется, но и другими явными доводами от пророков». Отвечали ему иудеи: «Всякий иудей знает воистину, что будет так. Но не пришло еще время для Мессии». Философ же сказал им: «Что себе представляете, видя, что и Иерусалим разрушен, жертвоприношения прекратились, и все сбылось, что прорекли пророки о вас? Ведь Малахия открыто восклицает: “Нет Моей воли в вас, говорит Господь Вседержитель, и жертвы из рук ваших не приемлю. Ибо от востока солнца и до запада имя Мое славится народами, и на всяком месте приносится фимиам имени Моему, жертва чистая, потому что велико имя Мое между народами, говорит Господь Вседержитель”». Они же отвечали: «Правильно говоришь. Все народы хотят быть благословленными от нас и обрезанными в городе Иерусалиме». Сказал же Философ: «Так говорит Моисей: “Если вы будете соблюдать закон, будут земли ваши от моря Чермного до моря Филистимского и от пустыни до реки Ефрата”. А мы, (иные) народы, от Того благословимся из семени Авраамова, (Кто) от корня Иессеева вышел и назван Надеждою народов, и Светом всей земли и всех островов, и славою Божиею просвещены не по тому закону, и не в том месте. Пророки громко возглашают. Ведь сказал Захария: “Ликуй, дочь Сиона! Се Цесарь твой грядет Кроткий, Сидящий на молодом осле, сыне подъяремной. Тогда истребит оружие Ефрема и коней в Иерусалиме, возвестит мир народам, и владычество Его будет от края земли до конца вселенной”. Иаков же сказал: “Не прекратится князь от (рода) Иуды, ни игумен от чресл его до тех пор, пока не придет Тот, Кому предназначено», — и Он Надежда народов. Все это видя оконченным и свершившимся, кого другого ждете? Ведь сказал Даниил, наставленный ангелом: “Семьдесят недель до Христа Игумена, что составляет четыреста девяносто лет, (на которые) запретятся видения и пророчества”. Чье вы думаете железное царство, которое Даниил представляет в видении?» Отвечали они: «Римское». Философ же спросил их: «Камень, оторвавшийся от горы без рук человеческих, кто есть?» Отвечали они: «Мессия». И вновь они сказали: «Но если Тот, о Котором говорят пророки и другие доводы, уже пришел, как ты говоришь, то как же римское царство властвует до сих пор?» Отвечал Философ: «Не властвует уже, миновало оно, как и другие (царства), явленные в видении. Наше же царство не римское, а Христово. Как сказал пророк: “Воздвигнет Бог небесный царство, которое в веки не разрушится, и владычество его не достанется другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно”. Не христианское ли царство ныне именем Христа называется, а (ведь) римляне поклонялись идолам. Эти же один от одного, а другой от другого народа и племени царствуют во имя Христа, как пророк Исайя, свидетельствуя, говорил вам: “И оставьте имя ваше избранным Моим в насыщение; и убьет вас Господь, а рабов Своих назовет именем новым, которое благословенно будет по всей земле, ибо благословят Бога Истинного, и кто будет клясться на земле — будет клясться Богом небесным”. Не сбылось ли все пророческое предсказание? Уже сбылось сказанное о Христе. Ибо Исайя извещает о Рождении Его от Девы, говоря так: “Вот, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит: с нами Бог”. А Михей говорит: “И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой Израиля и Которого происхождение от начала, от дней вечных. Посему Он оставит их до времени, доколе Рождающая Его не родит”. Иеремия же: “Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Велик тот день, не было подобного ему; это тяжкое время для Иакова, но он будет спасен от него”. А Исайя сказал: “Еще не мучилась родами, прежде нежели наступили боли ее, избавилась от боли и родила Сына”». И вновь сказали иудеи: «Мы от Сима благословенное потомство, благословлены отцом нашим Ноем, вы же нет». И ответил им на это, сказав: «Благословение отца вашего не что иное, как только хвала Богу, ведь ничего вам от этого не будет. Ведь это (слова): “Благословен Господь Бог Симов”, а Иафету, от которого мы произошли, сказано: “Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в селениях Симовых”». И приводя (доказательства) из пророческих и других книг, не отпустил их, пока они сами не сказали: «Так и есть, как ты говоришь». И вновь сказали они: «Как вы, уповая на Смертного Человека, думаете быть благословенными, если Писание проклинает такого?» Отвечал Философ: «Тогда проклят ли Давид или же благословен?» И ответили они: «Даже много благословен». Философ же сказал: «И мы так же на Того уповаем, на кого и он. Ибо сказал он в псалмах: “Человек мира моего, на Него же я уповал”. И этот Человек есть Христос Бог. А того, кто уповает на обычного человека, и мы проклинаем».

(Продолжение следует)

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #6 : 24 Мая 2013, 09:37:56 » |

|

(Продолжение)И вновь иной пример предложили ему, говоря: «Почему вы, христиане, отвергаете обрезание, а Христос не отверг его, но по закону совершил?» Отвечал Философ: «Так как было сказано вначале Аврааму: „Вот знамение между Мною и тобою», — то и завершить его пришел. И от (Авраама) соблюдали (завет) до (Христа). А далее (Бог) не дал ему продлиться, но крещение нам заповедал». И сказали они: «Тогда почему другие, бывшие раньше и угодившие Богу, не получили этого знамения, но лишь Авраамово?» Отвечал Философ: «Никто из них не имел двух жен, но только Авраам. И потому обрезана была ему крайняя плоть, чтобы, установив предел, не преступать его, но, первым браком Адама дав пример, остальным следовать ему. И с Иаковом поступил так же: повредил жилу бедра его, так как он имел четырех жен. Когда же (Иаков) понял причину, по которой совершено с ним это, нарек (Бог) имя ему Израиль, то есть “умом видящий Бога”. И после этого не говорилось, что он прикоснулся к женщине. Авраам же этого не понял». И вновь вопросили иудеи: «Как вы, поклоняясь идолам, полагаете угодить Богу?» Отвечал Философ: «Сначала научитесь различать понятия, что есть икона, а что идол. И узрев это, не нападайте на христиан. Ибо десять имен существует в вашем языке для такого изображения. Спрошу же вас и я. (Не) образ ли скиния, которую видел на горе Моисей и вынес ее, или не изображение ли образа сотворил он художеством, образ по этому подобию, замечательный (мастерством) резьбы и кожевенным и шерстоткацким, и (изваяниями) херувимов. И если он создал такое, то скажем ли, что вы дереву, и кожам, и тканям воздаете почести и поклоняетесь, а не Богу, Давшему (вам) в то время такой образ? То же (можно сказать) и о храме Соломоновом, поскольку в нем были подобия херувимов и ангелов и много иных изображений. Так и мы, христиане, создаем подобие угодивших Богу и воздаем им честь, отделяя доброе от изображений демонов. Ведь Писание порицает приносящих в жертву сыновей своих и дочерей своих и возвещает о гневе Божием, (но) также восхваляет других, жертвующих сыновей своих и дочерей». И вновь сказали иудеи: «Разве вы, поедая свинину и зайчатину, не противитесь Богу?» И ответил им: «Первый завет заповедал все есть как травную зелень: для чистых все чисто; а оскверненным и совесть осквернена. Ведь и Бог о создании (Своем) говорит: “Вот, все хорошо весьма”, (но) из-за вашей алчности нечто малое из них изъял. “И питался, — говорит, — Иаков и насытился и оставил возлюбленного (Бога)”. И еще: “Сел народ есть и пить и встал играть”». От многого мы, сократив это, немногое написали здесь для памяти. А тот, кто хочет полных и святых этих бесед искать в его книгах, найдет их в переложении учителя нашего Мефодия, разделившего их на восемь слов. И увидит там силу слова от Божией благодати, как огонь, пылающий на противников. Хазарский же каган с мужами начальствующими, выслушав все эти хорошие и достойные слова, сказал ему: «Богом ты послан сюда для назидания нам и все Писание с Его помощью знаешь. Все ты рассказал должным образом, досыта усладив нас медовой сладостью словес святых книг. Но мы люди некнижные, верим тому, что так установлено от Бога. Но если хочешь еще более успокоить души наши, то, изложив все примерами, расскажи нам, как должно о том, что мы у тебя спрашиваем». И так разошлись почивать. Собравшись на другой день, сказали ему так: «Укажи нам, честный муж, на примерах и с рассуждением веру, которая лучше всех». И отвечал им Философ: «Двое супругов были у некоего царя в великой чести и весьма любимы им. Когда же они согрешили, изгнал их, отослав из своей земли в другую. Прожив там много лет, в нищете породили детей. И собравшись, дети держали совет, каким бы путем вернуться вновь в прежнее достоинство. И один из них говорил так, а другой — иначе, а третий — по-иному. Держали совет, какому решению надо следовать, не лучшему ли?» И сказали они: «Зачем ты говоришь это? Ведь каждый свой совет считает лучше других. Иудеи свой лучшим считают, и сарацины тоже, и вы тоже, а иные — другой. Скажи, который мы должны считать лучшим из них?» И сказал Философ: «Золото и серебро испытываются огнем, а человек разумом отсекает ложь от истины. Скажите мне, отчего случилось первое грехопадение, не от зрения ли и сладкого плода, и желания быть божеством?» Они же сказали: «Так и есть». Философ же сказал: «Если кто заболеет, поев меда или выпив холодной воды, и придет врач и скажет ему: “И еще много меда съев, исцелишься”; а тому, кто пил воду, скажет: “Холодной воды напившись, нагим на морозе постояв, исцелишься”. Другой же врач не так укажет, но назначит противоположное: вместо меда горькое пить и поститься, а вместо холодного теплое, греясь. Кто же из двоих искуснее лечит?» Отвечали все: «Кто назначает противоположное лечение. Ибо горестью этой жизни следует умертвить сладость похоти, а гордость смирением, излечивая противоположное противоположным. И мы говорим, что дерево, которое сначала произрастит шипы, затем принесет сладкий плод». И снова отвечал Философ: «Хорошо сказали. Ведь Христов закон являет всем суровость жизни, угодной Богу, потом же в вечных жилищах стократно приносит плод». Один же из тех собравшихся, хорошо сведущий во всем сарацинском лукавстве, спросил Философа: «Скажи мне, гость, почему вы не признаете Магомета? Ведь он много восхвалял Христа в своих книгах, говоря, что от Девы родился, сестры Моисея, великий Пророк: мертвых воскрешал и любую болезнь исцелял силой Своей великой». Отвечал Философ ему: «Пусть рассудит нас каган. И скажи, если Магомет пророк, то как поверим Даниилу? Ведь тот сказал: “Перед Христом все видения и пророчества прекратятся”. Этот же, после Христа явившись, как может пророком быть? Если его пророком назовем, то Даниила отвергнем». И сказали многие из них: «То, что сказал Даниил, говорил по божественному вдохновению, а о Магомете все мы знаем, что он обманщик и губитель всеобщего спасения, который свою сильнейшую ересь сочинил для зла и постыдных деяний». И сказал первый советник старейшинам иудеев: «С Божьей помощью гость всю гордыню сарацинскую поверг на землю, а вашу на ту сторону отбросил как скверну». И сказали всем людям: «Как дал Бог власть над всеми народами и мудрость совершенную цесарю христианскому, так же и веру для них. И без нее никто не может вечной жизнью жить. Богу же слава в веках». И сказали все: «Аминь». И сказал Философ всем со слезами: «Братья и отцы, и друзья, и чада! Это Бог дает все понимание и достойный ответ. Если же есть еще кто-нибудь, противящийся, пусть придет и победит в споре или побежден будет. Кто согласен с этим, да крестится во имя Святой Троицы. Если же кто не хочет, то нет никакого моего греха, а он свой увидит в День Судный, когда сядет Ветхий днями судить все народы». Отвечали они: «Не враги мы себе. Но постепенно, тем, кто может, так повелеваем: пусть крестится по желанию, если хочет, начиная с этого дня. А тот из вас, кто молится на запад или совершает моление, как евреи, или сарацинской веры придерживается — скоро смерть примут от нас». И так разошлись с радостью. И крестилось от них до 200 человек, отвергнув языческие мерзости и беззаконные браки. И написал к цесарю каган такое письмо: «Послал ты, владыка, такого человека, который объяснил нам христианскую веру, в словах и деяниях Святую Троицу. И поняли мы, что это истинная вера, и повелели креститься по своему желанию. Надеемся, что и мы придем к тому же. Мы же все твои друзья и сторонники твоего царства и готовы служить тебе, где захочешь». Провожая же Философа, начал каган многие дары давать ему. И не принял их, сказав: «Отдай мне пленных греков, сколько здесь имеешь. Это для меня дороже всех даров». И собрали их до двух десятков и отдали ему. И пошел он, радуясь, путем своим.  Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий Святые равноапостольные Кирилл и МефодийНо дойдя до пустых безводных мест, не могли терпеть жажды. Найдя же в солончаке немного воды, не смогли пить ее, ибо была она как желчь. А когда все разошлись искать воду, сказал Философ Мефодию, брату своему: «Не могу больше снести жажды, зачерпни этой воды. Тот, Кто прежде превратил для израильтян горькую воду в сладкую, и нам может сотворить утешение». И зачерпнув, обнаружили, что она сладка, как медвяная, и холодна. Напившись же, прославили Бога, совершающего такое для Своих рабов. И ужиная в Корсуни с архиепископом, обратился к нему Философ: «Помолись за меня, отче, как сделал бы это для меня отец мой». Когда же кто-то спросил наедине, зачем он это сделал, отвечал Философ: «Воистину отойдет он от нас утром к Господу, оставив нас». Так и случилось, сбылись его слова. В (земле) же фульского народа был большой дуб, сросшийся с черешней, под которым совершали жертвоприношения, называя (его) именем Александр. Женщинам не разрешали ни подходить к нему, ни участвовать в жертвоприношениях. Услыхав же это, Философ не ленился потрудиться дойти до них. Встав посреди них, сказал им: «Эллины отошли в вечную муку за то, что почитали как бога небо и землю, такие великие и славные создания. Так и вы, поклоняясь дереву, ничтожной вещи, уготованной огню, как можете избегнуть вечного огня?» Отвечали они: «Мы не начали это делать в наши дни, а унаследовали от отцов своих. И за это получаем все по просьбам нашим: главное же бывает сильный дождь. Как же мы совершим то, чего никто из нас не осмелился сделать. Ведь если кто и осмелится совершить это, тотчас же узрит смерть, а мы не увидим дождя до конца дней». Отвечал им Философ: «Бог о вас говорит в Писании, как же вы от Него отрекаетесь? Ибо Исайя от лица Господа восклицает, говоря: “Приду собрать все народы и племена, и они придут и увидят славу Мою. И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам: в Тарсис, и Фулу, и Луд, и Мосох, и Фовел, и в Элладу, на дальние острова, которые не слышали моего имени, и они возвестят народам славу мою”. И еще говорит Господь Вседержитель: “Я пошлю рыболовов и охотников многих — и на холмах и каменных скалах поймают вас”. Признайте, братья, Бога, Сотворившего вас. Это благовестие Нового Завета Божия, в который вы крестились». Так услаждающими слух речами уговорив их, повелел им срубить дерево и сжечь. И поклонился старейшина их, подойдя, поцеловал Евангелие, и все так же. Взяв у Философа белые свечи, с пением пошли к дереву. И взял Философ секиру и тридцать и трижды ударил, и повелел всем рубить под корень и сжечь его. В ту же ночь был дождь от Бога. И с великой радостью восхвалили они Бога. И очень радовался об этом Бог. Философ же отошел в Царьград. И повидав цесаря, жил в безмолвии, молясь Богу, в церкви Святых Апостолов сидя. Есть же в Святой Софии чаша из драгоценного камня работы Соломона, и на ней написаны стихи письменами еврейскими и самаритянскими, которых никто не мог ни прочитать, ни объяснить. И взял ее Философ, почитал и сказал: «Вот что это. Первый стих: “Чаша моя, чаша моя, прорицай это: пока звезда (на небе), для пития будь Господу и первенцу, бодрствующему ночью”. Затем второй стих: “Для вкушения Господа создана из другого древа; пей, упейся радостью и воскликни: Аллилуйя”. И затем третий стих: “И вот князь их, увидит все собрание славу его, и Давид цесарь посреди них”. И потом число написано: девятьсот и девять». Рассчитав же подробно, Философ вычислил, что от двенадцатого года царствования Соломона до царства Христова девятьсот и девять лет. И это — пророчество о Христе. Чтение четвертоеИ когда Философ радовался о Боге, вновь приспело иное дело и труд не меньше прежних. Ибо Ростислав, моравский князь, наставляемый Богом, посоветовавшись с князьями и мораванами, послал к цесарю Михаилу сказать: «Люди наши отвергли язычество и последовали христианскому учению, но мы не имеем такого учителя, который бы нам на нашем языке объяснил христианскую веру, чтобы и другие страны, видя это, уподобились нам. Пошли нам, владыка, епископа и учителя такого. Ведь от вас во все страны всегда добрый закон исходит». Собрал цесарь совет, призвал Константина Философа и дал ему выслушать эти слова. И сказал: «Философ, знаю, что ты утомлен, но подобает тебе идти туда. Ведь этого дела никто другой не может исполнить так, как ты». Отвечал Философ: «И усталый телом и больной с радостью пойду туда, если они имеют письмена для своего языка». Сказал ему цесарь: «Дед мой и отец мой и другие многие пытались найти их, но не нашли. Так как же я могу найти это?» И сказал Философ: «Кто может на воде записать беседу или (захочет) приобрести прозвище еретика?» Отвечал ему вновь цесарь, и с Вардою, дядей своим: «Если ты захочешь, то может Бог дать тебе то, что дает всем, просящим без сомнения, и отворяет всем стучащимся».  Пошел Философ, и по прежнему своему обычаю обратился к молитве (вместе) с другими помощниками. И вскоре явился ему Бог, внимающий молитвам рабов Своих. И тогда он составил письмена и начал писать евангельские слова: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово» и прочее. И обрадовался цесарь и прославил со своими советниками Бога. И послал его с множеством даров, написав Ростиславу такое послание: «Бог, Который велит всякому человеку прийти к пониманию истины и тем обрести себе большее достоинство, увидев твои веру и стремление, сотворил в наше время то, чего давно не было, только в начальные годы: явил письмена для вашего языка, чтобы и вы были причислены к великим народам, которые славят Бога на своем языке. И так послали к тебе того, кому открыл их Бог — человека достойного и благоверного, весьма сведущего в Писании и философа. Прими же дар лучше и ценнее всякого золота и серебра, и драгоценных камней, и богатства тленного. Постарайся же вместе с ним быстро упрочить дело и всем сердцем взыскать Бога. И не откажись от общего спасения, но сподвигни людей своих не лениться, но встать на истинный путь, чтобы и ты, усердием своим приведя к божественному разумению, получил награду свою за это в сем веке и в будущем за все те души, которые хотят веровать в Христа Бога нашего отныне и до смерти, и память о себе оставил другим поколениям подобно Константину, цесарю великому». Когда же пришел он в Моравию, Ростислав принял его с великой честью. И собрав учеников, дал их учить. Вскоре же Философ перевел весь чин церковной службы, научил их утрени и часам, обедне и вечерне и повечернице и тайной службе. И открылись, по пророческому слову, уши глухих, чтобы слушать слова Писания, и ясен стал язык косноязычных. Бог же очень радовался этому, а дьявол посрамился. (Окончание следует)

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #7 : 24 Мая 2013, 09:39:09 » |

|