Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #165 : 21 Августа 2024, 21:06:08 » |

|

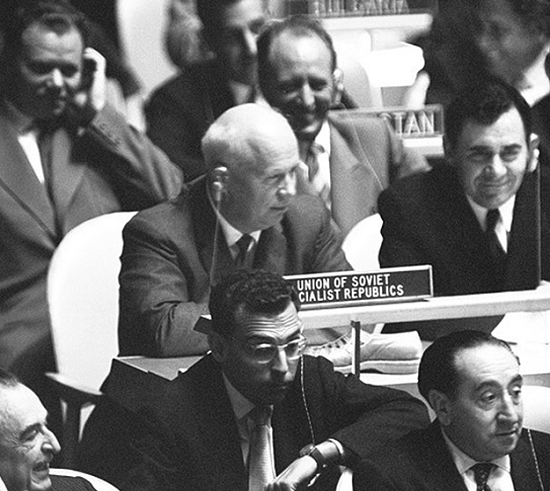

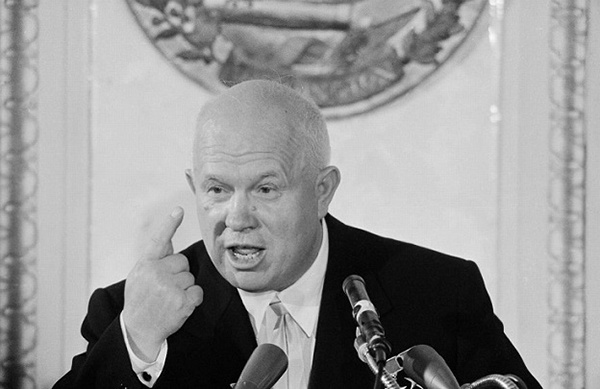

Самые скандальные поступки ХрущёваПри Хрущёве в СССР произошли серьёзные изменения: развенчание культа личности, «оттепель», полёт в космос. Запомнились и его эксцентричные поступки. Разрешил аборты Разрешил абортыИменно при правлении Хрущёва указом от 23 ноября 1955 года «Об отмене запрещения абортов» свободные аборты, проводимые по желанию женщины исключительно в медицинских учреждениях, были разрешены после долгого запрета на эту процедуру детоубийства.  Никита Хрущёв с «царицей полей», 1959 год. Источник: printerest.com Никита Хрущёв с «царицей полей», 1959 год. Источник: printerest.comСама статистика абортов в СССР была на то время засекречена, но позже были обнародованы все данные. Тогда мир содрогнулс: СССР занимал одно из первых мест в мире по количеству абортов на число рождённых детей. Пик числа абортов пришёлся на 1964 год — 5,6 млн абортов, что было максимальным за всю историю России. Засеял СССР кукурузойВ 1956 году Хрущёв выдвинул лозунг: «Догнать и перегнать Америку», имея в виду соревнование в производстве мяса и молочных продуктов. На совещании первый секретарь ЦК КПСС вынес вердикт: перейти к быстрым, широким и повсеместным посевам кукурузы. Кукурузные посевы начались в 1957 году, в 1959 году они стали сильно расширяться: под них отводилось 37 млн га. Кукуруза фактически вытеснила традиционные зерновые. Культуру сеяли даже в северных областях. И только в 1964 году минимум 60% кукурузных посевов, произведённых в 1960—1962 годах, погибли, а урожайность «оставшихся» кукурузных полей была вдвое ниже, чем в 1946—1955 годах. Стучал ботинком по столуЭтот известный случай породил сразу несколько мифов: во-первых, колотил по столу Хрущёв не ботинком, а открытой туфлей. Во-вторых, многие думают, что всё произошло у трибуны. На самом деле Никита Сергеевич не выступал, а сидел в зале вместе со всей советской делегацией. Версий, почему Хрущёв вдруг решил барабанить по столу на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, несколько.  Ботинок Хрущёва, 1960 год. Источник: printerest.com Ботинок Хрущёва, 1960 год. Источник: printerest.comЛичный переводчик Никиты Сергеевича, который был на том самом заседании, уверял, что дело было так… Во время выступления делегата из Филиппин Хрущёв снял туфлю и принялся её трясти, поднимать над головой. А затем пару раз стукнул ею по столу, якобы пытаясь выбить закатившийся в обувь камушек. Хотя дело было не в камушке, конечно. Так первый секретарь ЦК КПСС демонстрировал, что доклад ему не интересен. Согласно другой версии, Хрущёв вел себя куда эмоциональнее: встал с места, стал громко выкрикивать свои возражения. Докладчик не реагировал, и Никита Сергеевич начал барабанить кулаками по столу. Он пытался стучать и ногами, но, как назло, зал был устелен коврами. В итоге ему всё-таки дали слово. Но Хрущёв, видимо, уже достиг точки кипения. Он назвал филиппинского докладчика «американским холуем» (при этом сильно смутив переводчиков), нарушая правила заседаний ООН, перебивал председателя. Чтобы прекратить поток оскорблений, пришлось выключить Хрущёву микрофон. Тогда он сел на место и принялся колотить башмаком по столу в знак протеста. Возникает вопрос: откуда ботинок? Сын Хрущёва, Сергей, тоже присутствовавший на заседании, уверял, что туфля слетела с ноги Никиты Сергеевича случайно. В толпе кто-то из журналистов, идущих на заседание, наступил ему на пятку. Позже охрана вернула ботинок Хрущёву, но небольшое пространство за столом не позволило ему нагнуться и надеть обувь. Вот он и держал башмак в руке. Обещал показать Америке «кузькину мать»Дело было на американской национальной выставке, проходившей у нас в Сокольниках. Взору зрителей, среди которых был и Никита Сергеевич, предстали художества, изображающие быт обычных американцев. Среди прочих экспонатов был типичный коттедж в «разрезе». Дом в несколько этажей, с телевизором, стиральной машинкой и холодильником любому советскому человеку, каким был Хрущёв, показался бы наглой выдумкой. Никита Сергеевич стал критиковать увиденное, говорить, что советскому человеку весь этот буржуазный быт чужд. Мол, не логично строить такой большой дом для одной семьи, ведь можно на том же участке построить многоэтажку и заселить там сотни. Всё это глава СССР адресовал вице-президенту США Ричарду Никсону. Оба вспылили. Хрущёв тут же вспомнил любимую фразу: «Советский Союз догонит и перегонит Америку». А в финале добавил: «Мы вам покажем кузькину мать!». Говорят, что переводчики, которые впали от словосочетания в ступор, перевели фразу буквально. И после гаданий, кто такой Кузька и почему американцам нужно бояться его мать, пришли к выводу, что Хрущёв говорит о новейшем оружии. …и решить «земельный» вопрос«Mister Khrushchev said «We will bury you»», — тревожно пел Стинг в песне «Russians» в 1985 году. Никита Сергеевич своими заявлениями сумел нагнать страх на несколько поколений «империалистов». Кроме «кузькиной матери», Хрущёву полюбилась фраза «мы вас закопаем».  Никита Хрущёв, 1963 год. Источник: printerest.com Никита Хрущёв, 1963 год. Источник: printerest.comОчень яркой иллюстрацией характера первого секретаря ЦК КПСС является эпизод его встречи с одним американским сенатором. Американец понравился Никите Сергеевичу, и он поинтересовался: «Откуда вы?». «Из Миннеаполиса», — ответил тот. Хрущёв подошел к карте мира, обвёл карандашом Миннеаполис и пошутил: «Это чтобы я не забыл, что этот город должен уцелеть, когда полетят наши ракеты». Вынес Сталина из МавзолеяХрущёв прекрасно понимал, что советский лидер обязан быть харизматичным. Потому, чтобы «вырвать» из сердец людей имя «отца народов», ему нужно совершить что-то особенное. Во-первых, он активно взялся за разоблачение культа личности Сталина. Никита Сергеевич переименовал города, названные в честь вождя: Сталинград стал Волгоградом, а Сталинбад — Душанбе. В своём секретном докладе Хрущёв открыто признал многочисленные преступления Сталина и его окружения. Позже суть доклада стала известна далеко за пределами Союза. Было в отречении Хрущёва от сталинского идеологического наследия что-то показушное.  Вынос тела Сталина из Мавзолея, 1961 год. Источник: printerest.com Вынос тела Сталина из Мавзолея, 1961 год. Источник: printerest.comПравда, следует уточнить, что прежде чем разоблачать культ личности, Хрущёв мудро укрепил свои позиции: первым запустил спутник, потом человека в космос. А затем со спокойной душой вынес тело Сталина из Мавзолея. Выглядело всё так, как будто инициатива исходила снизу: с предложением оставить Ленина в Мавзолее в одиночестве выступили рабочие из Кирова. Почему тело вождя хоронили тайно (даже выносили через чёрный ход) — до сих пор большой вопрос. Версий много. Согласно самой правдоподобной из них, в КПСС просто боялись массовых волнений. Когда народ узнал, что произошло, даже появились шутки, вроде как Хрущёв убрал Сталина из Мавзолея лишь для того, чтобы освободить место подле Ленина для себя. https://diletant.media/articles/26099397/

|

|

|

|

« Последнее редактирование: 20 Октября 2024, 23:02:01 от Александр Васильевич »

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #166 : 17 Октября 2024, 16:42:27 » |

|

План Гитлера осуществил руководитель страны. Зачем Хрущев настойчиво передал Крым Украине 19 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ, который позже назовут миной замедленного действия. “О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР”. Простыми словами: Никита Хрущев в срочном порядке подарил Крым Украине. 19 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ, который позже назовут миной замедленного действия. “О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР”. Простыми словами: Никита Хрущев в срочном порядке подарил Крым Украине.

За этим широким жестом прятался особый расчет. Вся процедура передачи Крыма проходила незаконно. Даже когда ее утверждал Верховный Совет, не было большинства. На заседании было 15 человек.

Жители Крымского полуострова ничего не знали о предстоящих кардинальных переменах в своей судьбе. Их мнением даже не поинтересовались. Более того, до окончательного принятия этого решения вся информация держалась в строжайшем секрете. Местные газеты писали о новых фильмах, о досрочных выполнениях плана, о строительсве санатория в Евпатории. Печатали статьи о чем угодно, только не о грядущем переломном событии в жизни крымчан. Вот какие причины в учебниках истории для украинских школ: Вот какие причины в учебниках истории для украинских школ:

1. Передача Крыма была попыткой переложить на ее плечи моральную ответственность за выселение татарского народа.

2. Попытка уйти от возврата кредитов американцам.

3. Принудить Украину взяться за восстановление хозяйственной и культурной жизни полуострова.Из тех руководителей, кто знал Хрущева, лишь единицы были категорически против включения Крыма в состав Украины. Поздней осенью 1953 года Никита Хрущев тайно посетил Крымский полуостров. Единственным журналистом, который стал свидетелем его визита, был Алексей Аджубей. Зять Хрущева. В своих воспоминаниях он рассказал об этих событиях только в 90-е годы. Тогда Хрущев от всех скрыл свой визит. И приехал в Крым сразу после недавней смерти Сталина. Сталин, безусловно, хотел видеть Крым частью централизованного государства. Никаких автономий, создание каких бы то ни было новых образований он не приветствовал. А у Хрущева с Крымом были связаны совсем другие планы. Поэтому он рискнул уехать из Кремля, в котором еще шла подковерная борьба за власть после смерти вождя. Главной целью его поездки была подготовка к передаче полуострова Украине. И поиск сторонников этого плана непосредственно на месте. Чтобы потом иметь аргументы для убеждения в необходимости передачи кремлевских соратников и соперников: Маленкова, Молотова, Кагановича, Ворошилова, Булганина. Естественно, Хрущев встречался с Главой Крыма. Павел Титов был одним из немногих, кто не поддержал позицию Хрущева и резко ему возразил. Первый секретарь Крымского обкома партии Павел Титов имел все шансы сделать успешную политическую карьеру. Он полностью разделял взгляды Сталина на послевоенное развитие Крыма и делал все для усиления там русского присутствия.  Павел Титов Павел ТитовПоэтому неудивительно, что Титов был поражен предложением Хрущева. Из документов известно, что он аргументировал свою точку зрения, исходя их геополитического расположения Крыма. В тот момент он предложил Хрущеву альтернативные проект: Часть стратегических территорий оставить в подчинении Центра, не передавать Украине. Титов считал, что это исконно Российская территория, на которой расположен форпост Черноморского флота. Тем более послевоенная разруха уже преодолена. Зачем отдавать практически налаженное хозяйство Украине, которая ничего в него не вложила. Документальные доказательства противостояния Титова Хрущеву уничтожены. Однако имеется постановление от 16 января 1954 года, где сказано, что Титов Павел Иванович освобожден от обязанности Первого секретаря и выведен из состава Крымского обкома КПСС за серьезные недостатки в организации работы по развитию сельского хозяйства в Крымской области. Это был кадровый приговор. Неугодному Титову тут же нашлась замена. Дмитрий Полянский - Второй секретарь Крымского обкома, который во всем поддерживал Хрущева. Вольнодумца Титова Хрущев не только снял с должности, но и отправил подальше от Крымского полуострова. Его перевели в Москву на должность заместителя министра сельского хозяйства. Формально это даже считалось повышением. Но теперь Титов не мог принимать никаких самостоятельных решений и на что-либо влиять. Но все равно он не переставал говорить, что Хрущев вынес неверное решение. И даже вступал в публичные споры с людьми, которые говорили, что решение о передаче Крыма верное. Устранение неугодного Титова стало первым шагом Хрущева на пути к цели. Началась кампания в прессе, которая должна была убедить местное население в необходимости присоединения полуострова к Украине. Повод нашелся. Трехсотлетие Переяславской Рады. То есть присоединение Украины к России. Благодаря своей хитрости, хорошему знанию человеческой природы и умению вовремя выбрать нужный момент, Хрущеву, который тогда даже не обладал всей полнотой власти, удалось в кратчайшие сроки осуществить задуманное. Как вспоминал Дмитрий Шипилов, в то время занимавший пост главного редактора “Правды”, после возвращения из Крыма Хрущев устроил для своих кремлевских коллег застолье. Когда гости достигли нужной кондиции, как бы невзначай предложил: Не передать ли нам Крымскую область Украине? И добавил: Я думаю, возражений не будет. Если все сделать с умом.

Все присутствующие, будучи в прекрасном расположении духа, единогласно его поддержали. И никакого подвоха в предложении Хрущева не заметили. Против был только Вячеслав Молотов.

В январе 1954 года состоялось уже официальное заседание Президиума ЦК, где и был дан официальный старт передачи Крыма на высшем уровне. Однако это заседание имело ряд якобы случайных нестыковок и юридических погрешностей, на которые закрыли глаза.Например, на заседании не было Молотова, чья позиция серьезно могла повлиять на позицию многих членов ЦК. Во-вторых, по результатам этого заседания был подписан протокол. Подписан он был не Маленковым, который, согласно своим политическим функциям должен был это сделать, а Хрущевым, который не имел права подписывать. И таких мелочей набралось десяток-другой. Из чего можно сделать вывод, что юридически процедура была нарушена. 5 февраля состоялось заседание Президиума Верховного Совета РСФСР, где приняли решение о добровольном отказе от Крыма. 13 февраля на заседании Президиума Верховного Совета УССР согласились сделать Крым частью Украины. А 19 сентября на заседании Президиума Верховного Совета СССР уже просто констатировали факт передачи Крыма Украине. И 26 апреля 1954 года Верховный Совет СССР завершил эту цепочку событий. Крым окончательно перешел под юрисдикцию Украины. Вот только в каждом из звеньев этой цепочки были явные нарушения закона. Да и народ вообще не спросили, что он думает по этому поводу. Хотя, согласно союзному закону, вначале должны были выяснить на референдумах мнение жителей обеих республик: РСФСР и УССР. И, конечно, в первую очередь мнение жителей самой Крымской области. А потом провести еще и Общесоюзный референдум. И только после этого предпринимать дальнейшие шаги. В этой бюрократической чехарде вовсе забыли о судьбе целого города. Речь идет о гордости советского флота. О городе-герое - Севастополе. На момент передачи Крыма Украине Севастополь был городом Федерального значения наравне с Москвой и Ленинградом. Его судьбу необходимо было оговаривать особо.  Город-герой Севастополь Город-герой СевастопольПередача этого города было еще одним грубейшим нарушением законодательства. Отныне город, который формально не мог относиться к Украине, был вынужден подчиняться тем же правилам, что и остальные территории полуострова. Как ни странно, первым задумал отнять Крым у России и передать его Украине… Как Вы думаете? Кто? Гитлер. Фюрер считал, что это гениально рассчитанный ход. Чтобы сделать два крупнейших славянских народа кровными врагами. Но, как мы знаем, осуществить этот план он не смог. По злой иронии судьбы его план осуществил руководитель страны, которая победила фашизм. Но ведь для чего-то понадобилось ему так настойчиво передать Крым Украине.  Никита Хрущев широким жестом передал Крым УкраинеЕсть несколько версий, которые объясняют его мотивы.Экономическая версия. Никита Хрущев широким жестом передал Крым УкраинеЕсть несколько версий, которые объясняют его мотивы.Экономическая версия. Приехав в Крым с проверкой, Хрущев якобы ужаснулся разрухе и нищете, которая царила на полуострове. По воспоминаниям Аджубея, он изумился, что в продаже не было овощей и фруктов. И это в таком щедром крае. Поэтому Хрущев заявил, что переход в состав Украины - чуть ли не единственный выход из экономического тупика. Однако, по воспоминаниям жителей, в Крыму было сколько угодно фруктов. Сельское хозяйство полностью обеспечивало города овощами. Из Керчи на Тамань возили арбузы, туда возили селедку. Всего было достаточно. Современные украинские политологи утверждают, что в 50-е годы Крым лежал в развалинах. А руководство Украинской ССР его спасло. Действительно, во время войны Крым очень сильно пострадал. Тот же Севастополь был разрушен немцами полностью. Но, по воспоминаниям очевидцев, город возрождался очень быстро. Крым быстро отстраивался и развивался. Уже в 1951 году в здравницах Крыма отдохнуло свыше 200 тысяч человек. К 1952 году был восстановлен довоенный уровень посевных площадей и поголовья скота. Поэтому говорить о разрухе было нельзя. Так что настоящая причина пряталась совсем не в экономике. Версия: Старые долги. Якобы в 20-е годы прошлого века резолюцией Ленина было одобрено сотрудничество с загадочной организацией “Джойнт”. Она предоставляла кредит, а в обмен получала паи - участки Крымской земли для создания еврейских поселений и колоний. И якобы уже после войны американцы через своих представителей намекали Сталину, что хорошо бы продолжить сотрудничество по основным пунктам хозяйственного освоения и создать там еврейскую автономию. По этой версии 54 год был якобы крайним сроком расплаты по долгам. И поэтому Хрущев сделал ход конем. Отдал Крым Украине и запутал кредиторов. Эту версию историки называют чушью. СССР был единым народно-хозяйственным комплексом. И от перехода Крыма к другой союзной республике общие обязательства не менялись. Тем более, что за 80 лет с момента предоставления кредитов не было долгодержателей, которые обратились бы в суды. Версия: Покаяние. О том, что Хрущев считает, что Украина очень обижена тем, что он был как раз тем самым человеком, из-за репрессий которого погибли множество украинцев. Бесспорно. Вина Никиты Сергеевича в этом огромная. Хотя все документы о тех репрессиях к 1956 году давно исчезли. До того, как он стал руководить Украиной, он был Первым секретарем Московской области. Пик репрессий пришелся именно на время Хрущева. Вы только вдумайтесь. В Москве не было ни одного Первого секретаря райкома, которого бы не репрессировали. Ни одного. Вот это заслуги Никиты Сергеевича.

Из Москвы его убрали, потому что после него оставалась пустыня. Эта версия тоже не имеет права на существование. Потому что Хрущев не испытывал вины. Чтобы говорить, что Хрущев передал Крым во имя искупления вины, эту вину сначала нужно почувствовать.Версия: Политические интересы Хрущева. Он был человеком своеобразным. Носил вышиванку, гордился этим и выпячивал ее. Он появлялся в вышиванке даже на серьезных приемах. А он все-таки считался русским. А может, это не странность, а хитрость. Хорошо продуманный ход. Никита Сергеевич никогда ничего не делал просто так. Если заигрывал таким образом с украинцами, значит, имел трезвый расчет. Если одарил Украину Крымом, то тоже, скорее всего, личный, грубо говоря, шкурный интерес. И он заключался в следующем: Шла тяжелая политическая борьба. Удержался бы Хрущев у власти? Сказать трудно. И здесь началась внутренняя борьба за голоса. Украина была очень хорошо представлена на политической арене. Хрущев верил, что в какие-то трудные моменты испытаний эта часть украинского партийного руководства его обязательно поддержат. Что и произошло. Они его поддержали. То есть: Власть любой ценой. За это он был готов заплатить все, что угодно. А что будет потом с целой областью, его не волновало. Да. Тогда была единая страна. И вроде бы ничего страшного не могло произойти. Правда, был давний исторический опыт, которого опасались некоторые соратники. Но Хрущев думал на два шага вперед. Он, который боролся за единоличную власть в СССР, просто использовал Крым как разменную монету. Чтобы его поддержали на Украине. После войны влияние представителей Украинской ССР в Кремле значительно усилилось. Их число постоянно увеличивалось и в ЦК КПСС, и в Союзном Совете Министров. Именно их голоса стали решающими в политическом взлете Хрущева. Он все правильно рассчитал и стал полновластным хозяином страны. А то, что при этом могут пострадать миллионы людей и что он грубо нарушил законы своего Государства, тогда ему казались всего лишь неизбежными издержками. https://dzen.ru/a/Zv1i8v1vsUt9QSAj

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #167 : 17 Октября 2024, 17:18:29 » |

|

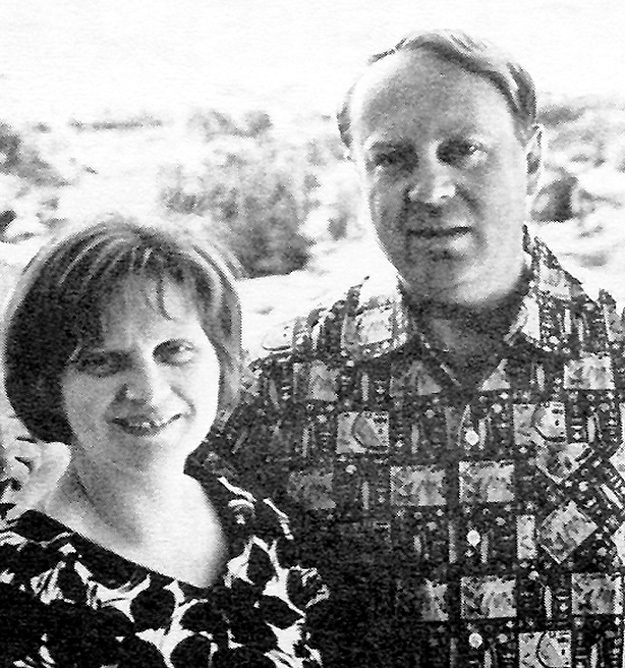

Хрущев и папа римский В марте 1963 года, дочь Никиты Хрущёва по имени Рада встречалась с Папой Римским Иоанном Двадцать третьим.  Дочь Хрущева Рада и её муж Алексей Аджубей Дочь Хрущева Рада и её муж Алексей АджубейПереводчиком Рады Хрущёвой и её мужа Аджубея был иезуит отец Кулик. Он был из семьи русских эмигрантов, покинувший Царскую Россию ещё до Революции. Аджубей передал Папе личное письмо от Никиты Хрущёва. Папа передал для Советского лидера ответное письмо с приглашением Никиту Сергеевича в Ватикан.  Папа римский Иоанн XXIII Папа римский Иоанн XXIIIПапа благословил эту пару и подарил им чётки с заверением, что будет молиться за Советского лидера. Эта встреча готовилась Советской стороной по всем меркам секретности и стала известна много лет спустя. Хрущёв о чём-то очень хотел договориться с Папой, но что связывало Советского лидера, гонителя верующих и разрушителя православных храмов с Папой Римским, и сейчас покрыто мраком. Встреча Папы с Хрущёвым не состоялась, так как менее чем через три месяца Папа умер. Папе был 81 год и на 1963 год являлся самым пожилым действующим главой государства на планете. Когда Папа Иоанн Двадцать третий умер, то Рада Хрущёва сказала: "Для меня это удар. Ушёл из жизни человек близкий мне, ставший частью моего собственного "я" "В консервативных кругах Папа Иоанн Двадцать третий имел прозвище «Красный Папа» — в связи с мягкой позицией в отношении СССР, социалистических стран и прокоммунистических сил на Западе, а также с проповедью мира во всем мире в условиях холодной войны. Положение, в котором уже в течение длительного времени пребывала Католическая церковь, было очень серьёзным. Конфронтация с лагерем социализма была лишь одной из важнейших проблем, которую надо было решать. В отличие от своего предшественника Пия XII Иоанн XXIII был открыт к диалогу с социалистами (ещё в 1956 году направил обращение XXXII Конгрессу Итальянской социалистической партии в Венеции) настойчиво выступал за мир и мирное сосуществование государств с различными социальными системами независимо от господствующей в них идеологии. Уже в первом своём обращении по радио в ноябре 1958 года папа, апеллируя к руководителям народов, заявил: «Зачем тратить огромные ресурсы на подготовку войны, вместо того чтобы улучшить благосостояние всех, особенно беднейших классов?» В своей первой энциклике «Ad Petri Cathedram» от 29 июня 1959 года папа писал, что новая война превратит мир в руины, и призывал всех людей, особенно тех, кто стоит во главе государств, добиваться соглашений и сохранить мир. В 1959 года Иоанн XXIII официально признал революцию на Кубе, а 3 января 1962 года аккредитовал при папском дворе представителя правительства Ф.Кастро Л. А. Бланко-и-Фернандеса.  Иоанн XXIII принимает делегацию. Иоанн XXIII принимает делегацию.Однако позиция Ватикана — принципиальное отрицание идеологии коммунизма — сохранялась и в период понтификата Иоанна XXIII. В то же время папа считал, что урегулирование отношений между Ватиканом и странами социалистического лагеря, где проживает больше 50 млн католиков, отвечает интересам Католической церкви, хотя и оставался противником общественного строя, существовавшего в этих государствах. Чтобы защитить себя от тех критиков, которые упрекали его в чрезмерных симпатиях к коммунизму, Иоанн часто подчёркивал, что прекрасно понимает, что с коммунизмом не может быть никакого идеологического сближения. Это видно из молитвенной формулы, рекомендованной им католикам в августе 1961 года: «Бдительность по отношению к безбожному коммунизму, к тому, как ему обучают и как с ним живут, не должна быть парализована стремлением к кажущемуся миру». Альтернативой должна быть не война против Советского Союза, а «истинный мир, мир Христа». В начале 1960-х Иоанн XXIII неожиданно для многих высказался за решение спорных вопросов между двумя системами путём «свободных и лояльных переговоров», содействовать которым — «знак мудрости и осторожности, благословляемый на Небе и земле». В отличие от некоторых своих предшественников Иоанн XXIII не требовал отлучать от церкви тех, кто исповедует «ошибочные учения». «Сегодня Супруга Христа (то есть Церковь) предпочитает пользоваться лекарством милосердия вместо суровости» , — говорил он. Выступая по радио в сентябре 1961 года, Иоанн XXIII советовал правителям государств «осознать огромную ответственность, которую они несут перед историей», и решать спорные вопросы не силой, а путём искренних и свободных переговоров. В речи 25 декабря 1961 года перед дипломатами, аккредитованными при Святом Престоле, папа убеждал заинтересованные стороны идти на уступки для достижения мира: «Суд истории будет суров для тех, кто не сделает всё возможное, для того чтобы отдалить от человечества угрозу войны». Эта же мысль была развита им на приёме правительственных делегаций, прибывших на открытие Вселенского собора в Ватикане в октябре 1962, и ещё раз — через несколько дней после этого, в дни кризиса в районе Карибского моря, когда папа обратился с воззванием ко всем руководителям стран с призывом прекратить эскалацию международного конфликта.  Иоанн XXIII. Иоанн XXIII.Иоанн при посредничестве венского архиепископа кардинала Кенига попытался достигнуть соглашения по церковным вопросам с правительством Венгерской Народной Республики. Переговоры с дипломатами ВНР, начатые Ватиканом при Иоанне XXIII, завершились при его преемнике подписанием в сентябре 1964 соглашения, предусматривавшего урегулирование некоторых практических вопросов, относившихся к деятельности церкви. Осуждая политику неоколониализма, Иоанн впервые в истории католической церкви назначил кардиналом негритянского епископа Ругамбву из Танзании. Папа вёл активный диалог с лидерами нехристианских религий Вьетнама, Южной Кореи, Тайваня, Японии и др. Иоанн стремился к объединению христианского мира, установил контакт с представителями некатолических христианских церквей. «Все люди братья, и всё следует решать по-дружески, на основе взаимного человеколюбия», — говорил он.  ФОТО: В сентябре 2012 года я был в Ватикане у гроба Папы Иоанна Двадцать третьего и там сделал эту фотографию в гробу.Владимир Владимировhttps://vk.com/wall339667991_7975 ФОТО: В сентябре 2012 года я был в Ватикане у гроба Папы Иоанна Двадцать третьего и там сделал эту фотографию в гробу.Владимир Владимировhttps://vk.com/wall339667991_7975

|

|

|

|

« Последнее редактирование: 21 Октября 2024, 00:36:16 от Александр Васильевич »

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #168 : 20 Октября 2024, 23:42:22 » |

|

«Хрущёвская оттепель» — первая попытка разрушить советскую цивилизацию Хрущёвская «перестройка»Никита Хрущёв, который при Сталине выполнял роль шута, сыграл огромную роль в истории СССР-России. Он свернул политику Сталина по созданию общества знания, служения и созидания, здоровой иерархии в обществе (введя уравниловку, когда низкоквалифицированные работники ценились выше профессоров и инженеров).Также свернул передачу власти народным Советам – «горизонтали власти». Когда номенклатура должна была стать советской аристократией, «орденом меченосцев» – идеологической властью, носителем идеи советского глобального проекта развития. При этом она лишалась реальной исполнительной власти, концентрируясь на кадровых, воспитательных вопросах. Хрущёвская «перестройка»Никита Хрущёв, который при Сталине выполнял роль шута, сыграл огромную роль в истории СССР-России. Он свернул политику Сталина по созданию общества знания, служения и созидания, здоровой иерархии в обществе (введя уравниловку, когда низкоквалифицированные работники ценились выше профессоров и инженеров).Также свернул передачу власти народным Советам – «горизонтали власти». Когда номенклатура должна была стать советской аристократией, «орденом меченосцев» – идеологической властью, носителем идеи советского глобального проекта развития. При этом она лишалась реальной исполнительной власти, концентрируясь на кадровых, воспитательных вопросах.Хрущёвская «перестройка» крушила здоровые основания Союза, искажала их, что вело к деградации и катастрофе. Советские народы были лишены будущего, открывающейся блестящей перспективы, которая позволяла перевести человечество на новый этап развития, открыть своего рода «Золотой век» планеты. СССР под руководством Сталина и его соратников мог и уже предлагал человечеству иную концепцию развития, более справедливую и человечную, чем западная. Этим объясняется огромная популярность СССР и его модели развития в сталинскую эпоху. Хрущёв и стоящие за ним люди перечеркнули эту возможность. Советская элита — номенклатура — до поры до времени терпела Хрущёва, так как она хотела отказаться от мобилизационной модели Сталина, где верхушка несла высокую ответственность (вплоть до смертной казни) за свои управленческие ошибки. С хрущёвского периода начинается «золотой век» советской номенклатуры — сытая, красивая жизнь, а за ошибки перевод на другую работу, самый худший вариант — обеспеченная пенсия. Это привело к вырождению номенклатуры, её перерождению в новую буржуазию, которая захотела приватизировать народные богатства и стать новой знатью, частью глобальной элиты. Это стало фундаментом катастрофы советской цивилизации 1985—1993 гг. Но при Хрущёве советская элита, где ещё было много советских коммунистов, «железных наркомов», ещё только начинала вырождаться. Поэтому хрущевская «перестройка», ведущая к кризису и катастрофе, и вызвала оппозицию, и её тихо свернули. ВолюнтаристМощным ударом по делу Сталина и образу СССР во всём мире стал доклад Хрущёва о культе личности Сталина в феврале 1956 года на XX съезде компартии. Фактически этот доклад стал своего рода точкой отсчёта начала антисоциалистических, антинародных реформ и экспериментов Хрущёва. Этим актом был подорван фундамент всей советской государственности. Миллионы людей, как в СССР, так и за рубежом, искренне принявшие идеалы коммунизма, были разочарованы. Сильно упал престиж СССР и авторитет советской власти. Произошёл и определённый раскол в партии, многие коммунисты, возмущённые нападками на Сталина, стали выражать своё возмущение. В сердцах людей было посеяно недоверие к власти. В Китае и Албании решили, что в Москве власть взяли ревизионисты, и постепенно уходят в свободное плаванье. В Чехословакии, Венгрии и Польше началось опасное брожение. Раз курс Сталина был «преступным», зачем оставаться в социалистическом лагере? Западный мир получил прекрасный инструмент для информационной войны с СССР и соцблоком, стал умело подогревать «реформаторские», либеральные настроения. Очень умным шагом хрущёвцев стало нарушение принципа «каждому по его труду». Повсеместно в СССР ввели уравниловку. Теперь и «стахановцы», и бездельники получали одинаково. Этот удар имел долгосрочные перспективы – люди постепенно стали разочаровываться в социализме, его пользе, стали присматриваться к жизни в западных странах. Ещё один сильный удар по социализму в СССР Хрущёв нанёс с помощью введения повышения роста трудовых норм: рост зарплаты-пайка был заморожен (при Сталине, после ликвидации последствий войны, ежегодно зарплаты повышались, а цены на наиболее значимые товары сокращались, что символизировало уровень качества управления в СССР), а нормы выработки стали расти. Производственные отношения при Хрущёве стали напоминать лагерные. Стоит напомнить, что при Сталине материальная, денежная стимуляция была в почёте. Даже на фронте военным платили за сбитый самолёт или подбитый танк противника. Понятно, что многие фронтовики не принимали этих денег, считали это неприемлемым в такое тяжёлое время, но сама система существовала. Нормы выработки при Сталине поднимались в связи с внедрением на производстве новых мощностей, передовых технологий. Большой урон Хрущёв нанёс и обороноспособности СССР ( Как Хрущёв советские вооружённые силы и правоохранительные органы громил). Сталинскую программу создания большого океанского флота свернули. Сильному погрому подверглась авиация, которой Сталин уделял огромное внимание как флагману всех передовых технологий и развития ВПК. Много перспективных программ, наработок под предлогом того, что достаточно баллистических ракет, зарубили, заморозили. Многие «реформы» Хрущева схожи с тем, что творилось в ВС РФ во время «оптимизации» по Сердюкову. Офицерский корпус искромсали. Сотни тысяч опытнейших военных специалистов, имевших за плечами опыт самой страшной в истории человечества войны, героев войны просто отправили в отставку. Людей просто лишили земли под ногами, уволив без переобучения, без жилья, без направления на новую службу. Были расформированы многие дивизии, полки и училища. В итоге было пущено под нож множество важнейших военно-научных проектов и разработок, которые могли превратить Советский Союз в военно-космическую сверхдержаву, державу 21 столетия уже во второй половине 20 века. Запад разоруженческие инициативы Хрущёва, линию на «разрядку напряженности» не оценил, ядерные испытания продолжались, армии и флоты не сокращались, гонка вооружений продолжалась. Разрушение народного хозяйства, деревниНанёс Хрущёв страшный удар и по советскому сельскому хозяйству, русской деревне. Продовольственная безопасность — это один из фундаментов государства. Если государство не способно себя прокормить, оно вынуждено закупать продовольствие за границей, платить за него золотом и своими ресурсами. Хрущёвское укрупнение колхозов (их число в 1957–1960 гг. сократилось с 83 тыс. до 45 тыс.) и было этим предательским ударом по советскому сельскому хозяйству. Тысячи процветающих советских коллективных хозяйств, деревень были объявлены нерентабельными и в короткие сроки по надуманной причине уничтожены. Одним из направлений атаки на село стало закрытие машинно-тракторных станций (МТС) в 1958 году. Теперь технику приходилось выкупать (причём по цене новой), содержать, ремонтировать и закупать самим колхозам, что легло на них неподъемным грузом. У колхозов не было нормальной ремонтной базы, ангаров для хранения. Тысячи квалифицированных кадров предпочли искать другую работу, чем получать более низкую плату в колхозах. Уничтожение тысяч «неперспективных» деревень практически стало ужасным ударом по русской деревне. По всему СССР, особенно в великорусских областях, появились брошенные деревни, хутора, фактически шёл процесс «обезлюживания» коренных русских областей. Курс на ликвидацию «неперспективных» деревень имел и огромный отрицательный демографический эффект, т. к. именно русская деревня давала основной прирост населения (к тому же более здоровый в плане психики и физического здоровья, чем города). Ряд реформ и экспериментов ещё более усугубили ситуацию в сельском хозяйстве (итогом стала закупка продовольствия за границей). Огромные средства и силы были вложены в освоение целинных и залежных земель Поволжья, Южной Сибири, Казахстана и Дальнего Востока. При более здравом подходе, рассчитанном на долгосрочный эффект, результат мог быть положительным. Но при методах «штурма и натиска» результат был плачевен. Падение продуктивности, экологические проблемы. Старые области сельского хозяйства в Европейской части России были заброшены, молодёжь и опытные кадры перебросили на целину. Непродуманный проект поглотил огромные деньги. Освоенные огромные площади стали превращаться в солончаки и пустыни, пришлось срочно вкладывать большие деньги в проекты по восстановлению земли, её защите. Провалом обернулся кукурузный проект, и «мясная кампания», и «молочные рекорды». Сельское хозяйство просто затопил вал дезорганизующих мероприятий ( Как Хрущёв приговорил русскую деревню; Целинная эпопея Хрущёва, «Кукурузное безумие»). Хрущёв умудрился провести и «вторую коллективизацию» — по решению декабрьского пленума ЦК 1959 года личный скот призвали скупить, а приусадебные участки, подсобные хозяйства запрещались. Якобы домашнее хозяйство мешает крестьянам полностью выкладываться в колхозах. Таким образом, нанесли удар по благосостоянию селян, которые за счёт своих подсобных хозяйств могли получать дополнительный доход. Многих сельских жителей эти меры заставили перебраться в город или уехать на целину, т. к. там можно было «выйти в люди». Разрушительные процессы затронули и промышленность — Хрущёвщина против советской промышленности. Хрущёвские «мины» под СССРСхожие разрушительные мероприятия проводились в национальной политике, территориально-административном делении. Курс на реабилитацию народов. Изменения в территориально-административном делении, что привело к ряду столкновений на национальной почве и заложило основу для будущих конфликтов. К примеру, вопрос Крыма. А освобождение и реабилитация бывших бандеровцев привело к восстановлению ядра украинского нацизма в УССР ( Почему Хрущёв не дал добить бандеровцев). Также надо отметить, что в рамках кампании продвижения «национальных кадров» представители «титульных народов» стали получать ключевые посты в администрациях, партийных органах, народном хозяйстве, системе образования, здравоохранения, культурных учреждениях. Эти меры имели крайне отрицательные последствия для будущего СССР. «Замороженная» при Сталине «мина» национальных республик, автономий, особого внимания к «национальным кадрам», национальной интеллигенции при Горбачёве в клочья разнесёт Советский Союз. Москва, в рамках курса на «пролетарский интернационализм», развернула широкомасштабное финансирование советским золотом десятков заграничных коммунистических партий. Понятно, что это стало стимулированием значительного количества «паразитов». Полуискусственные компартии стали появляться как грибы после дождя. Многие из них, когда Хрущёва отстранили от власти и финансовый поток сократился, развалились или сильно упали в числе членов. В рамках же этого же курса шло беспрецедентное по своим масштабам финансирование различных режимов в Африке, Азии и Латинской Америке, которые называли «дружественными». Естественно, что многие режимы охотно принимали помощь советских «братьев», чтобы получить фактически безвозмездное финансирование, помощь со стороны советских специалистов в области экономики, обороны, образования, здравоохранения и пр. В большинстве же случаев эта финансовая и материально-техническая (да и политическая) помощь не приносила выгоды для СССР. Уже в годы Российской Федерации Москва списала десятки миллиардов долга с ряда стран. А эти деньги, ресурсы, силы можно было направить на развитие СССР. В частности, Москва совершенно зря поддерживала Египет. Объединенная Арабская Республика (Египет и Сирия) получила ОТ СССР кредит в 100 млн. долларов на строительство Асуанской ГЭС, советские специалисты помогли и в её сооружении. Москва фактически спасла Египет от объединенной агрессии Франции, Англии и Израиля. Результат был плачевным: режим Садата переориентировался на Соединенные Штаты, в стране начались преследования коммунистов. Совершенно зря поддерживали Ирак и ряд других арабских и африканских стран. Большой ошибкой внешней политики при Хрущёве стал разрыв отношений с Китаем. Во времена Сталина русские были для китайцев «старшими братьями», при Хрущёве стали врагами. СССР пришлось создавать на границе с Китаем мощную военную группировку, проводить мероприятия по укреплению границы. При Хрущёве Москва пообещала отдать японцам три острова Курильской гряды (просто не успели). Из-за этой ошибки у России до сих пор с Японией напряжённые отношения. Токио дали надежду на передачу части Курил. Особенно страшную опасность представляло изменение сознания советского человека. Хрущёвские реформы, в частности уравниловка и привилегированное положение номенклатуры, привели к тому, что духовные ценности значительной части советского общества изменились в худшую сторону. Вирус «западничества», потребительства стал постепенно убивать душу СССР. Многие советские граждане, особенно молодые, стали считать, что труд на благо общества — это обман, наглая эксплуатация, которую навязывают средства пропаганды. Что мечта о коммунизме — это химера, миф, который никогда не сбудется. А чтобы хорошо жить, надо стать чиновником или партийным функционером. В результате советскую вертикаль власти стали заполонять приспособленцы, карьеристы, люди, у которых материальное благополучие было высшим идеалом. Именно тогда Запад получил возможность постепенно изменять сознание жителей СССР, вести подспудную информационную войну против советских (русских) идеалов. Как известно, наряду с хрущёвской «оттепелью» против советского народа развернулась мощная информационная кампания. Шла подмена ценностных ориентиров. Духовные ценности подменялись материальными. Именно в эпоху хрущёвских реформ формируется класс обывателей-мещан, образы которых можно увидеть в советских фильмах, для которых деньги и вещи стали главными в их жизни. Их золотым веком стала эпоха Брежнева. В СССР ещё доминировали поколения героев индустриализации 1930-х годов, ветеранов войны и труда, поэтому свой весомый вклад в разрушение СССР «мещане» смогли внести только при Горбачеве. Так фактически была создана почва, социальная основа для будущего разрушения Советского Союза. Именно эти люди с радостью приняли реформы Горбачёва и Ельцина, им было наплевать на великую державу, кровь и пот многих поколений. Они надеялись, что будут жить как за бугром, красиво и припеваючи. Однако жизнь быстро расставила всё по местам. Народная собственность оказалась в руках лишь немногих социальных хищников, новых капиталистов-буржуев, и их окружения. Отставка14 октября 1964 года состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором Никита Сергеевич, находившийся в тот момент на отдыхе, был вызван в Москву и отстранён от должности Первого секретаря ЦК КПСС, а на следующий день он был освобождён от должности Председателя Совета Министров СССР. Официальная трактовка решения Пленума и Верховного Совета СССР гласила: «…по состоянию здоровья». 16 октября 1964 года советские газеты вышли с официальным сообщением об освобождении Хрущева от должностей первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР. Новым первым секретарем стал Леонид Брежнев: одна эпоха закончилась, началась другая. Самсонов АлександрИспользованы фотографии:https://ru.wikipedia.org/https://topwar.ru/251903-hruschevskaja-ottepel-pervaja-popytka-razrushit-sovetskuju-civilizaciju.html

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #169 : 06 Мая 2025, 10:31:59 » |

|

Как Хрущёв советские Вооружённые Силы и правоохранительные органы громил Большой урон хрущёвская «десталинизация» («перестройка-1») нанесла Вооруженным силам СССР. Так, 15 января 1960 г. Верховный Совет СССР без обсуждения утвердил Закон «О новом значительном сокращении Вооруженных сил СССР». Из армии и флота должны были уволить до 1 миллиона 300 тысяч солдат и офицеров. То есть более трети от общей численности ВС СССР. Большой урон хрущёвская «десталинизация» («перестройка-1») нанесла Вооруженным силам СССР. Так, 15 января 1960 г. Верховный Совет СССР без обсуждения утвердил Закон «О новом значительном сокращении Вооруженных сил СССР». Из армии и флота должны были уволить до 1 миллиона 300 тысяч солдат и офицеров. То есть более трети от общей численности ВС СССР.Причём это было уже не первое сокращение. Ещё при жизни Сталина наметили сокращение на 0,5 млн. человек, что было связано с приведением штатов ВС к нормам мирного времени. Согласно направленному в ЦК КПСС секретному докладу министра обороны Г. К. Жукова и начальника Генштаба В. Д. Соколовского, на 1 марта 1953 г. численность ВС СССР составляла 5 396 038 чел. Планировалось ее уменьшение на 500 000 человек за три года, что укладывалось в норму. Однако вмешался Хрущёв, и за период с 1 марта 1953 г. по 1 января 1956 г. было сокращено 989 822 военнослужащих. А к 1 декабря 1959 года в штатном расписании оставалось 3 623 000 должностей. Объявленное законом от 15 января 1960 г. сокращение выводило армию на численность в 2 430 000 человек. Итого: Советская Армия уменьшалась в два с половиной раза! Хрущёв громил Вооруженные силы СССР без боя и лучше любого внешнего врага! Более того, Хрущёв мог нанести армии и флоту СССР практически смертельный удар. В феврале 1963 г. на выездном заседании Совета обороны в Филях первый секретарь ЦК изложил свой взгляд на будущие вооруженные силы Советского Союза. Они должны состоять из двух частей: полумиллионной группировки, обслуживающей и защищающей пусковые установки 300 баллистических ракет, и милиционной армии, по сути, ополчения. Таким образом, Хрущёв планировал воплотить в жизнь давние планы троцкистов, которые считали, что армия должна носить «милиционный» (ополченческий) характер. Слава Богу, Хрущёву это не дали сделать и устранили от власти. Он ещё мог наломать немало дров. «Реформирование» армии было связано с тремя основными предпосылками. Во-первых, Хрущёв выполнял заказ своих хозяев на Западе. Необходимо было уменьшить колоссальную мощь СССР, свернуть ряд опасных для Запада оборонных проектов. Во-вторых, Хрущёв как скрытый троцкист не понимал значения традиционных, «имперских» армии и флота. Считал что «ракет» достаточно, а армия может носить милиционный характер. В-третьих, дело было связано с борьбой за власть и подозрениями Хрущёва, что военная элита может его сместить. Прежде всего, с опасениями Хрущева, что «сталинистская тень» и влияние Жукова в армии, даже несмотря на его отставку, может привести к отставке самого Никиты Хрущёва. Таким образом, Хрущёв нанёс два удара по армии и её престижу. Урон ВС был огромным, причём не только материальный, когда с «радостью» уничтожали новую военную технику, но и моральный. Газеты, журналы и другие советские СМИ и в те годы — в 1955-1958 гг. и 1960-1961 гг. широко освещали погром армии. Например, о том, как с улыбками уничтожают новейшую военную технику, как солдаты и офицеры с криками «ура» реагировали на сообщения о сокращении армии и т. п. Понятно, что это самым негативным образом сказалось на личном составе ВС и всем обществе в целом. А мировая обстановка, когда громили армию в СССР, была весьма опасной. Ни одна страна мира, не говоря уже о других великих державах, в те годы не сокращала свои войска — ни на собственной территории, ни на зарубежных базах. Наоборот, шла гонка вооружений, численность, оснащение и финансирование западных армий быстро увеличивались. В США приняли резолюцию конгресса и закон «О порабощенных народах» (1958-1959 гг.), стимулирующие расчленение не только СССР, но и РСФСР. США наращивали ядерный арсенал в Японии, Южной Корее и Тайване. США ввели войска в Южный Вьетнам. Индонезийский и Карибский кризисы, столкновения в Тайваньском проливе, «Берлинская стена». Всё это говорило о необходимости укрепления обороны СССР. Более того, Хрущёв, начав «десталинизацию», испортил отношения с бывшими союзниками — огромным Китаем и Албанией. Причём отношения были испорчены настолько сильно, что началась советско-китайская и советско-албанская конфронтация. И китайская армия, модернизированная при помощи СССР, быстро переоснащалась технически и наращивала свою численность, в том числе вдоль всей границы с СССР — несколько тысяч километров! Именно из-за предательской политики Хрущёва СССР был вынужден содержать мощную группировку на границе с Китаем, на случай войны с Поднебесной. А это накладывало дополнительную нагрузку и на так расстроенное хозяйство Красной империи. Уже в 1964 году Пекин испытал атомную бомбу, а советско-китайские отношения быстро ухудшались в основном благодаря лично Хрущеву. Кроме того, Хрущёв ухудшил военно-стратегические позиции Советского Союза в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ещё в середине 1950-х по инициативе Хрущёва Москва сдала свои военные базы на северо-востоке Китая (Порт-Артур). Вдрызг хрущёвский СССР разругался и с Албанией. Требование тогдашней «просталинской» Албании к СССР в 1960 г. — вернуть ей военно-морскую базу в албанском южноадриатическом порту Влора (Советский Союз ею пользовался с 1950 года) и неудачная хрущевская попытка ликвидации тогдашнего албанского руководства — едва не привели к советско-албанскому конфликту в 1960-1962 годах. В итоге Албания стала готовиться к войне «на два фронта» — против СССР и НАТО. Почти одновременно погрому подверглось МВД. 13 января 1960 г. Министерство внутренних дел СССР упразднили, а его функции были переданы министерствам внутренних дел союзных республик. История союзно-республиканского ведомства (НКВД-МВД), которое практически полностью контролировало жизнь Советского государства, прервалась на шесть с половиной лет. Только 26 июля 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «О создании Союзно-республиканского министерства охраны общественного порядка СССР» было восстановлено централизованное управление органами милиции в масштабе страны (МООП СССР). А МВД восстановили через два года: 25 ноября 1968 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О переименовании Министерства охраны общественного порядка СССР в Министерство внутренних дел СССР». Одной из причин погрома армии и МВД стало усиление региональных и этнократических элит. Как отмечает исследователь хрущёвской эпохи Алексей Чичкин, «быстрый рост влияния элит большинства союзных республик и их экономически мощных «кланов» в высшем руководстве СССР-КПСС фактически начал подминать под себя общесоюзные структуры. Причем главной, можно сказать, мишенью воздействия этих элит стали прежде всего общесоюзные правоохранительные органы. Чтобы «обезопаситься» на случай расследований всевозможных экономических махинаций и, тем более, антисоветских действий в тех же республиках». Социально-экономическая, а значит, и внутриполитическая ситуация в Советском Союзе в тот период ухудшалась благодаря «хрущевским экспериментам» («целина»; «кукуруза»; начало ликвидации «неперспективных деревень» в РСФСР; разгром государственных машинно-тракторных станций; рост розничных цен на товары и услуги с конца 1950-х и т. д.). Поэтому Хрущёву требовалась поддержка со стороны национально-региональных элит. Они, естественно, понимали ситуацию, потому и требовали взамен стратегических уступок со стороны Кремля. Это касалось перераспределения полномочий в пользу республик и роспуска МВД СССР. Особенно активно по этому вопросу выступали власти республик Прибалтики, Закавказья и Средней Азии со второй половины 1950-х годов. Руководители этих регионов (члены ЦК и Президиума ЦК КПСС) прямо или косвенно требовали от Кремля «благодарности» за то, что они поддержали хрущевскую группу в 1956-1958 гг. И не только в её противостоянии со «сталинской группой» (Булганин, Молотов, Маленков, Каганович, Сабуров, Шепилов), но и в «победе» хрущевцев над министром обороны Георгием Жуковым. Характерная деталь в том, что в связи с упразднением общесоюзного МВД, почти всё досье МВД СССР на многих руководящих и экономических деятелей союзных республик в январе 1960-го было передано не общесоюзному КГБ, а министерствам внутренних дел или КГБ тех же национальных республик, где про них благополучно и забыли. При этом региональные и этнократические элиты на этом не остановились. Они в начале 1960-х годов даже требовали ликвидации КГБ СССР. Правда, до этого дело не дошло. Не в последнюю очередь — благодаря снятию Хрущева со всех постов в октябре 1964 года. ФлотСразу после восстановления разрушенного войной народного хозяйства, Сталин взял курс на создание в СССР мощного, океанского флота. Такой флот был необходим, чтобы противостоять агрессии таких традиционно сильных морских держав, как США и Великобритания. Советские экономисты подсчитали и пришли к выводу, что мощностей у СССР для построения большого флота достаточно, и на благосостоянии народа его постройка не отразится. Решал эту важную задачу нарком ВМФ Н. Г. Кузнецов. Большой флот планировали построить ещё до войны, но тогда не успели, да приоритеты были другие. А во время войны все возможности судостроительной промышленности мобилизовывались на постройку эсминцев, подводных лодок, охотников за субмаринами, тральщиков, торпедных катеров и бронекатеров. Вскоре после завершения Великой Отечественной войны нарком ВМФ адмирал флота Кузнецов представил на утверждение правительства проект десятилетнего плана кораблестроения на 1946-1955 годы. Правда, передовые взгляды Кузнецова на роль авианосцев не нашли понимания у Сталина и встретили решительное сопротивление руководства Наркомата судостроительной промышленности, которое постоянно ссылалось на «неготовность» строить принципиально новые для отечественного флота корабли. Работы по авианосцам были свёрнуты. Только в 1953 г. Кузнецов смог продолжить работы по созданию легкого авианосца. Хрущёв же просто зарубил практически всю эту программу. Он отверг концепцию строительства надводного военно-морского флота, предложенную адмиралом Кузнецовым в докладной записке от 31 марта 1954 г., которая в целом продолжала сталинскую программу кораблестроения. Сам Кузнецов в декабре 1955 г. был снят с должности, а 17 февраля 1956 г. года снижен в звании до вице-адмирала и уволен в отставку, чтобы не мешал разрушать флот. С этого момента Москва приняла решение о создании «ракетно-ядерного океанского флота». Главными родами сил были определены атомные подводные лодки и морская ракетоносная авиация берегового базирования. Крупным надводным кораблям отводилась вспомогательная роль, а авианосцы вообще были объявлены «оружием агрессии». Строительство надводных кораблей было приостановлено, на стапелях начали разрезать практически готовые крейсеры. Хрущёв категорически утверждал, что «подводные лодки могут решать все задачи, крупные надводные корабли не нужны, а авианосцы — «покойники»». При этом белое стали замазывать чёрным. 13 февраля 1956 года по инициативе Хрущева было принято очередное постановление «О неудовлетворительном состоянии дел в Военно-Морском Флоте», осудившее низкую боевую готовность флотов и возложившее ответственность за создавшееся положение на Н. Г. Кузнецова. Хрущёв нанес удар по военно-стратегическим позициям СССР на северо-западе. В январе 1956 г. прекратила свое существование военно-морская база Порккала-Удд — «пистолет у виска Финляндии». 100 кв. километров финской территории, переданные в 1944 году в аренду Советскому Союзу в добровольно-принудительном порядке сроком на 50 лет. Уникальная позиция, откуда простреливался весь Финский залив, была бездарно сдана недавним врагам, осаждавшим Ленинград, под предлогом «улучшения отношений с Хельсинки». Кроме того, по инициативе Хрущева были расформированы части морской пехоты. Закрыто единственное в стране Выборгское военно-морское училище, готовившее офицерские кадры для морпехов. В 1957 г. отправили на металлолом сразу семь крейсеров, которые имели высокую степень готовности («Щербаков», «Адмирал Корнилов», «Кронштадт», «Таллин», «Варяг», «Архангельск» и «Владивосток»). Заражённое «ракетной эйфорией» советское руководство сочло артиллерийские крейсеры проекта 68-бис безнадежно устаревшим оружием. Хотя тот же Кузнецов показал, что крейсеры можно модернизировать. В ноябре 1954 г. Главком ВМС утвердил задание на проработку перевооружения крейсеров пр. 68-бис зенитными ракетными комплексами С-75 «Волхов». Крейсеры проекта 82, также известные как тяжёлые крейсеры типа «Сталинград» (3 корабля), по сути, настоящие линкоры, также уничтожили. Всего через месяц после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина три громадины были сняты со стапелей и разделаны на металл. Кроме того, Хрущёв прекратил все работы по сверхдальней, как и вообще по тяжелой артиллерии. Хрущёв проявил большую щедрость, за народный счёт, в отношении Индонезии. До Второй мировой войны она являлась колонией Нидерландов и называлась Нидерландской Ост-Индией. Во время войны страну оккупировали японцы. Независимость Республики Индонезия была провозглашена 17 августа 1945 г. Её президентом стал А. Сукарно. Практически сразу начался конфликт с Голландией, которая с начала даже отказалась признать независимость Индонезии. Индонезия также претендовала на все бывшие колонии Голландии в регионе. Враждебные отношения также были с Англией и США. Поэтому с 1950-х годов Сукарно стал склоняться к союзу с СССР. Хрущёв решил оказать масштабную военную поддержку Индонезии. Во время визита в Индонезию Хрущева в феврале 1960 г. было подписано соглашение о поставках кораблей, самолетов, вертолетов, танков и другого вооружения. Самым дорогостоящим приобретением стал крейсер «Орджоникидзе», переименованный в «Ириан» (его позднее превратили в плавучую тюрьму). Всего Советский Союз поставил Индонезии вооружений и боевой техники на сумму более 1 млрд. долл. США (в ценах того времени). Только ВМС Индонезии получили около 100 боевых и вспомогательных кораблей и судов в т. ч. крейсер «Орджоникидзе», 6 эсминцев, 4 сторожевых корабля, 12 подлодок, 12 ракетных и 12 торпедных катеров и 10 базовых тральщиков (целая эскадра!). Морская пехота получила 100 плавающих танков, артиллерию, несколько дивизионов ракет ПВО, стрелковое оружие, боеприпасы и снаряжение на две дивизии морской пехоты. Помешавшись на ракетах и реализуя чужой замысел по подрыву обороноспособности СССР, генсек рассчитывал еще сильнее сократить состав ВМФ, но советский флот «спасли» американцы. Осенью 1960 г. на боевое патрулирование вышел подводный ракетоносец «Джордж Вашингтон». Новейшая субмарина («убийца городов») оснащенная 16 БРПЛ «Поларис А-1». Поэтому в СССР стали искать «противоядие». Была срочно инициирована грандиозная программа строительства больших противолодочных кораблей (БПК) проекта 61. Их построили 20 единиц. В дополнение к БПК был разработан проект противолодочного крейсера (1123 шифр «Кондор») — первый шаг к созданию авианесущих крейсеров. В период с 1962 по 1969 гг. было построено два таких корабля — «Москва» и «Ленинград». Карибский кризис также показал необходимость сильного надводного флота и возрождения морской пехоты. В Советском Союзе началось возрождение морской пехоты. В 1963 году на Балтике был сформирован Гвардейский полк морской пехоты. В том же году полки морской пехоты появились на Тихоокеанском флоте, уже после Хрущёва восстановили морскую пехоту на Северном и Черноморском флотах. Кроме того, 1964 года началось серийное строительство больших десантных кораблей пр. 1171 «Тапир». Таким образом, Хрущёв нанёс огромный урон советскому флоту и обороноспособности СССР. Часть потенциала позднее восстановили. Так, уже с середины 1960-х начинается наращивание численности советских ВС, достигшей в итоге почти пяти миллионов человек. Однако было упущено много времени и потрачено денег и ресурсов. Успехи флота в период правления Хрущёва появились не благодаря, а вопреки его усилиям. Под давлением обстоятельств, благодаря энтузиазму представителей флота, науки и промышленности, какие-то программы развивались по ранее заданному курсу. Только через три года после смещения Хрущева и назначения министром обороны А. А. Гречко, под руководством С. Г. Горшкова началось создание предлагавшегося Н. Г. Кузнецовым сбалансированного по родам сил и классам кораблей флота, что нашло отражение в планах военного кораблестроения на 1971-1980 гг. и на 1981-1990 гг. В целом политика Хрущёва, с учетом пагубного социально-экономического курса и их последствий, означала одно: ускорение разрушения советской цивилизации и государственности. Продолжение следует…Самсонов Александрhttps://topwar.ru/90940-kak-hruschev-sovetskie-vooruzhennye-sily-i-pravoohranitelnye-organy-gromil.html

|

|

|

|

« Последнее редактирование: 06 Мая 2025, 16:22:24 от Александр Васильевич »

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #170 : 06 Мая 2025, 17:44:50 » |

|

Как Хрущёв приговорил русскую деревню«Кукурузное безумие» К ликвидации «неперспективных» деревень, целинной эпопее можно также добавить «кукурузное безумие», «мясную кампанию» и «молочные рекорды», которые окончательно подкосили сельское хозяйство. В Советском Союзе существовала проблема кормовых культур, и Никита Хрущёв объявил кукурузу панацеей от всех бед. Во многом на него повлияла поездка в США, где кукуруза была одной из основных сельскохозяйственных культур. В 1955—1962 гг. посевные площади под кукурузу удвоили. Для этого приходилось сокращать посевы других культур. Причем кукурузу сеяли даже в тех регионах, которые не подходили этой сельскохозяйственной культуре по природно-климатическим условиям. Так, на эту тему даже возникли анекдоты: «Ну что, братья коряки, сеем кукурузу?» «Сеем», — отвечали коряки, надевая шубы». О неурожаях Хрущёв и слышать не хотел. Тех руководителей, которые не могли обеспечить урожай кукурузы, снимали с постов. Поэтому многие руководящие работники, чтобы сохранить свои посты, писали о высоких урожаях, шли на подлоги, приписки. Освоение целины и залежных земель должно было, по мнению Хрущёва и его сторонников, решить проблему зерна. Так как места эти были мало заселены, новые совхозы не могли планировать здесь многостороннее земледелие, а только монокультуру пшеницы с высоким уровнем механизации всех работ и переброской людей из традиционных сельскохозяйственных районов и годов для временной сезонной работы. На будущее, конечно, ставилась задача полноценного освоения и заселения этих земель, но на это могли уйти долгие годы. А стране требовалось резко увеличить производство не только зерна, но продуктов животноводства. Главным же тормозом развития животноводства было отсутствие должно количества кормов. Хрущёв и его советники по сельскому хозяйству (главную роль среди них играл А. С. Шевченко, его помощник по сельскому хозяйству ещё со времен работы Хрущёвым секретарем ЦК Украины) хорошо знали, что в США именно кукуруза была главной кормовой культурой, и с увеличением её производства было связано в США быстрое развитие животноводства. Так, до второй половины 1950-х годов кукуруза в структуре зерновых посевов СССР едва достигала 15%, а, например, в Северной Америке составляла более 35%, в Австралии и Южной Америке — свыше 30%. Такая структура была продиктована традициями земледелия и географическими, климатическими условиями. Стоит сказать, что Хрущёв в этом отношении был типичным западником, то есть видел что-то хорошее на Западе и тут же хотел привить это на русской почве, не считаясь с природно-климатическими условиями, традициями и опытом. В этом отношении российские либералы 1990-2000-х годов и троцкисты-хрущёвцы-горбачёвцы — это одного поля ягоды (ядовитые). Уже в 1955 г. Министерство иностранных дел СССР ввело при большинстве посольств СССР должность «сельскохозяйственного атташе», и по этой линии в ЦК КПСС и в сельскохозяйственных министерствах скапливалось много информации и предложений о реформах. Кроме того, в США и другие страны направлялись многочисленные сельскохозяйственные делегации и экскурсии, которые возглавляли министры сельского хозяйства и их заместители. Ещё на пленуме в сентябре 1953 г. Хрущёв предложил значительно увеличить площади посевов кукурузы на зерно на Украине и на юге СССР, а в других районах на силос. Однако, несмотря на усиленную пропаганду, посевы кукурузы в СССР в 1954 году выросли всего на 800 тыс. гектаров, достигнув площади 4 млн. 300 тыс. гектаров. В колхозах и совхозах, где кукуруза ранее не возделывалась, к ней относились осторожно и посеяли лишь опытные участки. Такой подход был вполне разумен и оправдан, так как никой механизации для возделывания кукурузы ещё не было, и её выращивание требовало большого ручного труда. Это вызвало раздражение Хрущева. ЦК КПСС под его давлением дал директиву расширить посевы кукурузы почти во всех сельскохозяйственных областях почти в несколько раз. Хотя условия для такой программы отсутствовали: не было достаточного количества силосных строений, техники, удобрений, хорошего семенного материала, людей и просто опыта. Однако это не остановило Хрущёва и его сторонников. Нарушая только что принятый новый порядок планирования работ, который позволял колхозам решать вопросы о распределении культур самостоятельно с учётом местных условий и возможностей, колхозам совхозам дали из райкомов и райисполкомов очень высокие задания по посевам кукурузы в 1955 году. На многих собраниях и совещаниях весной 1955 г. Хрущёв напоминал опыт XVIII века по насильственному внедрению картофеля. В результате посевы кукурузы увеличились в 1955 г. скачкообразно, достигнув около 18 млн. гектаров. Далеко не везде опыт выращивания кукурузы в 1955 г. был успешным, но сравнительно жаркий (с засухой на юге и востоке) год был благоприятен для этой культуры. На юге заготовили существенное количество не только силоса, но и зерна, успехи по выращиванию зелёной массы на силос отмечались и в некоторых колхозах и совхозах в средней нечерноземной полосе и в Прибалтике. Это позволило Хрущёву продолжить «кукурузное» наступление. На 1956 г. было запланировано дальнейшее увеличение посевных площадей. Лето 1956 г. было сухим в европейской части России, поэтому год не был неблагоприятным для кукурузы. На этой волне первого кажущегося успеха, который рассматривался как серьёзная победа сельского хозяйства СССР, кампания была продолжена и расширена. Повсеместно планировали сооружение новых силосных сооружений, разработку кормления скота кукурузным силосом, создавались специальные машины для механизации работ, налаживалось производство чистых линий кукурузы. На Украине учредили специальный Научно-исследовательский институт кукурузы, на Сельскохозяйственной вставке в Москве был выделен павильон «Кукуруза». Министерство сельского хозяйства СССР стало издавать специальный журнал с таким названием. Пищевая промышленность расширила линейку продуктов и консервов из кукурузы. В Москве даже открыли специальный большой магазин «Кукуруза». В результате кукуруза, как и целина, стала символом грядущего быстрого подъёма животноводства и сельского хозяйства в целом.22 мая 1957 года в речи на зональном совещании работников сельского хозяйства областей и автономных республик СССР Хрущёв пообещал догнать и перегнать Америку за три года по производству мяса, молока и масла на душу населения. Речь шла о соревновании в производстве мяса и молочных продуктов. Взамен травопольной системы севооборота, традиционной почти для всего СССР (кроме Средней Азии) на совещании было рекомендовано перейти к быстрым, широким и повсеместным посевам кукурузы. Против этого выступил академик Т. Д. Лысенко, но его доводы были названы в прессе «догматизмом, неверием в возможности советского сельского хозяйства и рецидивом мышления в период культа личности Сталина». Догнать США по производству масла и молока было не слишком сложно. В Штатах потребление масла и молока снижалось уже многие годы, американцы увеличивали производство и потребление растительного масла и маргарина. Поэтому в 1957 г. производство масла в СССР и США было почти на одном уровне (при этом производство и потребление масла и молока в США было в 2-3 раза ниже, чем в европейских странах). Но по производству мяса СССР сильно отставал от США. И призыв Хрущёва ликвидировать этот разрыв в 3-4 года было нереально выполнить. В 1957 г. СССР произвёл 7,5 млн. тонн мяса или 36 кг на одного человека. А США произвели в этом году 16 млн. тонн мяса, 97 кг на одного человека. Таким образом, СССР надо было за три года увеличить производство мяса почти в три раза. Хрущёв надеялся в основном на рост кормовых ресурсов, особенно кукурузы. Однако поставленная им задача была из области фантастики, а не реальной жизни. В 1957 году в СССР ещё не существовало реальных условий для быстро развития животноводства. В 1953 г. заготовительные и закупочные цены на мясо, молоко и масло были значительно повышены, но всё же себестоимость производства этих продуктов во всех сельскохозяйственных районах страны была выше. Что касается мяса, то высокая себестоимость производства была связана с плохой механизацией работ, отсутствием в колхозах и совхозах современных ферм, нехваткой кормов и другими факторами. К примеру, розничные госцены на мясо были по-прежнему низкими, и коллективные хозяйства не имели прибыли для расширения воспроизводства поголовья скота. Всё проблемы решались, но не авральными методами. На животноводческих фермах в колхозах преобладал ручной труд. Только 5% работ производились с помощью машин и механизмов. Понятно, что эти проблемы можно было решить. Животноводство можно было поднять системной и долгосрочной работой, а не за 2-3 года. Сам Хрущёв позволял только годичную отсрочку: «Не будет никакой трагедии, если, к примеру, в 1960 году мы ещё не сможем догнать Америку по производству мяса. Можно допустить какую-то отсрочку, неплохо будет решить эту задачу и в 1961 году. Однако в 1961 году мы должны, как говорится, зачищать «остатки», а основную работу выполнить в 1960 году. Тут надо смелости набраться и решить этот вопрос». Однако увеличение производство мяса, по объективным причинам, во второй половине 1957 года и в 1958 году было очень скромным. За 1958 год производство мяса в стране выросло всего на 300 тыс. тонн, то есть меньше чем на 5%. Это вызвало крайнее раздражение Хрущёва. Он рассчитывал на 60-70%. От всех обкомов потребовали решительных мер, чтобы в 1959 году резко увеличить производство мяса. Это привело к катастрофе. Первый секретарь Рязанского обкома А. Н. Ларионов в конце 1958 года на областной партийной конференции пообещал за год увеличить производство мяса в 2,5 раза, а заготовок мяса — в 2 раза. Идею поддержали некоторые другие области. По неофициальным данным Ларионову даже пообещали пост председателя Совета министров РСФСР. Область была награждена орденом Ленина. Ларионов собрал передовиков сельского хозяйства и поставил ещё более сложную задачу — за один год увеличить производство мяса в колхозах в 5 раз (!), в совхозах — почти в 4 раза и перевыполнить план продажи и государственных поставок мяса в 3 раза! Рязанская область, которая в 1958 году продала государству 48 тыс. тонн мяса, обещала в 1959 году продать 150 тыс. тонн мяса. В редакции газета «Правда» даже не хотели публиковать эти новые повышенные обязательства области, против этого выступил и сельскохозяйственный отдел ЦК, который считал их завышенными и нереальными. Но по личному указанию Хрущёва эти обязательства были опубликованы в «Правде» 9 января 1959 года. В связи с этим Хрущёв стали давить и на другие области, чтобы они повысили свои обязательства. Так, Ставропольский край принял обязательства увеличить в 1959 г. производство мяса в 2,5 раза, то же сделала Краснодарский край. Московская область пообещала увеличить производство в 2 раза, как и Белорусская ССР и т. д. (Окончание следует)

|

|

|

|

« Последнее редактирование: 06 Мая 2025, 18:12:07 от Александр Васильевич »

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #171 : 06 Мая 2025, 17:46:54 » |

|