Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #45 : 14 Сентября 2015, 17:15:57 » |

|

«Самоотверженность русского благочестия трогала до слез»Впечатления профессора Валентина Семенова и диакона Владимира Василика о 100-тысячном Крестном ходе в Санкт-Петербурге В субботу, 12 сентября, в день перенесения честных мощей святого благоверного князя Александра Невского, в Санкт-Петербурге прошел Крестный ход по Невскому проспекту от Казанского собора до Александро-Невской лавры, сообщает корреспондент «Русской народной линии», побывавший на молитвенном шествии. По данным очевидцев, Крестный ход растянулся от Казанского собора до площади Восстания. Это молитвенное шествие оказалось многочисленнее Крестного хода 2013 года. По мнению экспертов, минувший Крестный ход, собравший 100 тыс. человек, стал самым крупным религиозным мероприятием за всю новейшую историю России. В субботу, 12 сентября, в день перенесения честных мощей святого благоверного князя Александра Невского, в Санкт-Петербурге прошел Крестный ход по Невскому проспекту от Казанского собора до Александро-Невской лавры, сообщает корреспондент «Русской народной линии», побывавший на молитвенном шествии. По данным очевидцев, Крестный ход растянулся от Казанского собора до площади Восстания. Это молитвенное шествие оказалось многочисленнее Крестного хода 2013 года. По мнению экспертов, минувший Крестный ход, собравший 100 тыс. человек, стал самым крупным религиозным мероприятием за всю новейшую историю России.

Участники Крестного хода поделились впечатлениями в интервью «Русской народной линии».

Доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки России Валентин Евгеньевич Семенов: Был прекрасный потрясающий день, погода нам благоприятствовала. В молитвенном шествии принимали участие все слои населения – молодежь, пожилые, родители с детьми, курсанты, интеллигенция. Это замечательно и духоподъемно. К сожалению, меня опечалило окончание шествия. Как ученому-социологу мне не хватило выступления представителей мирян, простых людей. Конечно, прекрасно выступили с речью владыка Варсонофий, петербургский градоначальник Г.С.Полтавченко и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С.Макаров. Но я желал услышать простого представителя русского народа. Ведь наша страна держится на простом народе. Отсутствие такого человека на сцене – это недоработка столь потрясающего действа. Почему люди в столь ясный и погожий день остались в городе ради Крестного хода? Основная масса населения, которая не ходит регулярно в храм, так или иначе, в душе православная. Условно говоря, это наши «белые» - люди со Христом в душе, хранят традиции предков, прекрасно понимают, что в это непростое время, когда на Россию ополчился почти весь мир, спасет только вера православная, такие герои русской истории, как Александр Невский. Стоит отметить, что большинство наших героев – это православные люди: Дмитрий Донской, Феодор Ушаков, Александр Суворов, маршал Георгий Жуков и другие. Нас спасет Православие. На «Русской народной линии» ведется дискуссия о «красных» и «белых», поэтому стоит отметить, что «красные» не чужды Православной веры. Среди молитвенного нескончаемого потока я видел бывших коммунистов, которые теперь идут вместе с нами в этом Крестном ходе. Почему? Коммунисты – это люди, тяготеющие к народу, патриоты своего Отечества. Мы сможем победить тогда, когда между «красными» и «белыми» наступит перемирие. Нельзя все время попрекать людей тем, что кто-то повинен в репрессиях. Но когда это было?! Нынешние коммунисты совершенно другие, многие из них воцерковлены, тот же Зюганов. Признают ли после столь грандиозного молитвенного шествия свое фиаско Вишневские и иже с ними? Эти деятели никогда не признают поражения, ибо они сами, как мефистофели. Это ясно для всех адекватных нормальных людей. Происходит подмена понятий, это не мефистофель, а сатана. Мефистофель – это сказочный литературный персонаж Гёте. Его образ пытаются подменить, стараясь доказать, что покушаются на искусство, но это самый настоящий сатана. Надо вещи называть своими именами. К сожалению, невозможно примирения между либералами, «голубыми» с одной стороны и «красно-белыми» с другой. Должна победить одна сторона. Десятки проведенных мною исследований говорят о том, что «красно-белых» - большинство в народе. Поэтому, если правда восторжествует, мы победим! Крестный ход показал нашу победу! Все люди, кроме либералов и «голубых», шли с Богом, с благоверным князем Александром Невским. Кандидат филологических наук, кандидат богословия, доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, член Синодальной богослужебной комиссии диакон Владимир Василик: Это был огромный людской поток, состоящий из не менее 150 хоругвеносцев, 200 представителей духовенства Санкт-Петербургской и других епархий. В шествии принимало участие 4 епископа во главе с высокопреосвященнейшим Варсонофием. На молебне на площади Александра Невского присутствовали градоначальник Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров. Еще одним чудом являлось шествие ветеранов-кавалеров ордена святого благоверного князя Александра Невского. Несмотря на свои преклонные года ветераны участвовали в Крестном ходе, являя единство времен и силу православной веры, которая нас спасла в 1941 году. Это было незабываемо! Люди шли с малыми детьми, а прохожие, наблюдавшие с тротуара за шествием, кланялись крестоходцам, крестились и даже вставали на колени. Самоотверженность русского благочестия трогала до слез. Этот крестный ход продемонстрировал единство государства и Церкви в самых важных вопросах. Впереди шествия маршировал военный оркестр. Во время своего выступления петербургский градоначальник Г.С.Полтавченко отметил, что наша сила заключается в единстве. Вместе мы способны решать самые сложные вопросы, добавил он. Но было и другое измерение: мера святости. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С.Макаров подчеркнул следующее: мы находимся на святом месте, потому что, когда Петр Великий переносил святые мощи благоверного князя Александра Невского, то решил сделать Санкт-Петербург величайшим духовным центром, освятив его святыми мощами. Можно много говорить о великом князе как о государственном деятеле, как о полководце, что и говорил Г.С.Полтавченко. Но мы должны помнить, что он, прежде всего, святой и, благодаря святости смог соединить в себе столь великие дарования, смог вести Русь ко спасению и победе. Весьма мудрым и проникновенным было слово его высокопреосвященства, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия о том, что Александр Невский является одним из чудес русской истории, орудием Божественного промысла. Когда Русь терпела удары с Запада и Востока и погибала, то Господь послал ей удивительного правителя, который мог мужеством и волей защитить ее от Запада, и смирением и дипломатичностью заслонить беду с Востока. Мы должны благодарить Бога за тех великих правителей и великих святых, которые Он нам посылает. Мы благодарим Господа, совершив Крестный ход – дивное и незабываемое событие, поэтому не случайно, что пришло столько петербуржцев, несмотря на выходной день и ясную летнюю погоду. Народ чувствует, где правда. В преддверии великой беды, движущейся на Россию, народ объединяется вокруг Церкви и здоровых сил государства. http://ruskline.ru/news_rl/2015/09/14/samootverzhennost_russkogo_blagochestiya_trogala_do_slez/

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #46 : 16 Сентября 2015, 08:44:12 » |

|

Православная Россия живаДиакон Владимир Василик считает, что стотысячный Крестный ход в Петербурге продемонстрировал тягу русского народа к Церкви и единству 12 сентября в северной столице России состоялся торжественный крестный ход в честь св. благоверного великого князя Александра Невского и Ништадтского мира. Он проходил от Казанского собора до Александро-Невской Лавры. По оценкам МВД он явился крупнейшим крестным ходом в Санкт-Петербурге в новейшее время, в нем приняло участие около 100000 человек, в том числе около 150 хоругвеносцев и более 200 представителей духовенства Санкт-Петербургской митрополии. Общегородской Крестный ход состоялся после Божественной литургии, совершавшейся параллельно в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, совершенной в сослужении наместника Лавры епископа Кронштадского Назария митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием и в Казанском кафедральном соборе. Богослужение в Казанском кафедральном соборе совершили ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии архиепископ Петергофский Амвросий, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, епископ Царскосельский Маркелл, викарий Санкт-Петербургской епархии; епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, епископ Армавирский и Лабинский Игнатий, в сослужении протоиерея Павела Красноцветова, настоятеля Казанского собора; протоиерея Николая Преображенского; протоиерея Андрея Герасимова, ключаря Собора; протоиерея Петра Мухина, благочинного храмов при высших учебных заведениях и многочисленного духовенства Санкт-Петербургской митрополии. Общегородской крестный ход состоял из двух частей – большого крестного хода от Казанского собора до площади Александра Невского, который, по завершению Божественной Литургии, возглавил архиепископ Петергофский Амвросий, – и малого, от Троицкого собора Александро-Невской Лавры до площади Александра Невского, который возглавил митрополит Санкт-Петербуржский и Ладожский Варсонофий. Во главе большого крестного хода пронесли чудотворную Казанскую икону Божией Матери, а малого – мощи святого благоверного великого князя Александра Невского. На площади Александра Невского был отслужен торжественный молебен, провозглашено многолетие церковным и светским властям, российскому воинству и народу. После молебна высокопреосвященнейший Варсонофий митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский обратился к клиру и пастве с пастырским назидательным словом. Он напомнил о тех тяжелых обстоятельствах, в которых находилась Русь XIII века — непреодолимое нашествие монголов с Востока, агрессия с Запада. Русь погибала и в этих обстоятельствах происходит чудо — Господь посылает орудие Своего промысла, святого князя, который своим смирением и кротостью перед Ордой обезопасил Русь с Востока и железной стеной защитил ее от Запада. Св. Князь Александр Невский проявил не только мудрость дипломата и мужество воина, но и великую жертвенность православного человека, жертвуя свои силы и самую жизнь ради Бога и Его народа. Его жизнь — пример и назидание всем нам и в то же время — залог того, что Россия жива и будет жить. После митрополита Варсонофия к присутствующим обратился губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко. Он выразил убеждение в том, что праздник святого князя Александра Невского дорог всем петербуржцам и обладает огромным объединяющим потенциалом. «Вместе мы сможем решить любые проблемы», - подчеркнул губернатор. С глубоким прочувствованным словом к участникам молебна обратился председатель Законодательного собрания Вячеслав Серафимович Макаров. Он напомнил им, что они находятся на святом месте. Ибо Петр Великий для того основал Александро-Невскую Лавру и перенес святые мощи благоверного князя Александра Невского, чтобы освятить Санкт-Петербург и сделать его духовным центром новой России. И сегодня, когда России бросают вызовы, мы должны ответить на них соответствующим образом и наш ответ должен быть исполнен духовной мудрости и силы. Нам важно помнить, что князь Александр Невский был не только воином и дипломатом: прежде всего он был святым. Святость, хранение нравственных устоев — то, что должно спасти, объединить и возродить Россию. Крестный ход проходил под девизом – «Вера. Традиции. Единство». Как сказал владыка Назарий на пресс-конференции: «Мы ожидаем увидеть людей, которые ценят историю России и хотят продолжить ее традиции. Для нас важно, чтобы они почувствовали свое единство». Крестный ход является церковно-народным торжеством и к нему приглашались все, кому дорого имя России, святого Александра Невского, а равно и традиции нашего города, одной из которых является данное молитвенное шествие. Первый общегородской крестный ход прошел в 1743 году, по решению благоверной Императрицы Елисаветы Петровны, восстановившей эту традицию на Руси после времен Анны Иоанновны. Последний крестный ход состоялся в1918 году под возглавлением священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и собрал тогда полмиллиона человек. На следующий год он уже был воспрещен. Впервые возобновленный крестный ход прошел в 2013 году и собрал около 80000 человек. Весь крестный ход сопровождался колокольным звоном установленных по ходу следования переносных колоколен. 2015 год знаменателен следующими датами – 775-летие Невской битвы, 225-летие освящения Троицкого Собора и, конечно, 70-летие Победы в Великой Отечественной Войне, в которой мы победили под знаменами св. Александра Невского. Нынешний праздник отмечен чествованием кавалеров ордена св. благоверного князя Александра Невского, учрежденного в годы войны. Им награждали отличившихся офицеров. Некоторые из кавалеров-фронтовиков приняли участие в празднике, школьники поднесли им цветы. В завершении церемониальным маршем прошла рота почетного караула из курсантов военных училищ Санкт-Петербурга. Торжества продолжились фестивалем колокольного искусства «Невские звоны» в Александро-Невской лавре. Праздник оставил ощущение великой силы русского народного благочестия и тяги русского народа к Церкви и единству. Многие принимали участие в крестном ходе с малыми детьми, в шествии шли пожилые люди, которые, однако, с легкостью преодолели 4 километра пути. Удивительные были лица участников - светлые, вдохновенные. Крестный ход показал: Православная Россия жива. Диакон Владимир Василик, кандидат филологических наук, кандидат богословия, доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, член Синодальной богослужебной комиссии          http://ruskline.ru/news_rl/2015/09/15/pravoslavnaya_rossiya_zhiva/ http://ruskline.ru/news_rl/2015/09/15/pravoslavnaya_rossiya_zhiva/

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #47 : 16 Сентября 2015, 19:15:54 » |

|

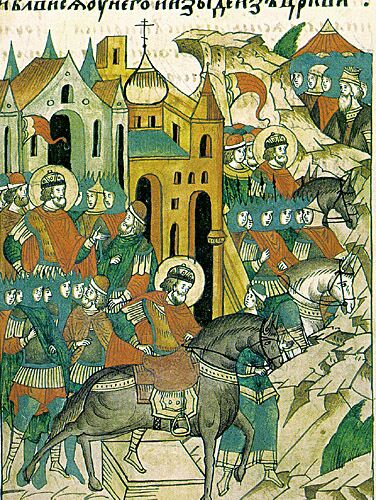

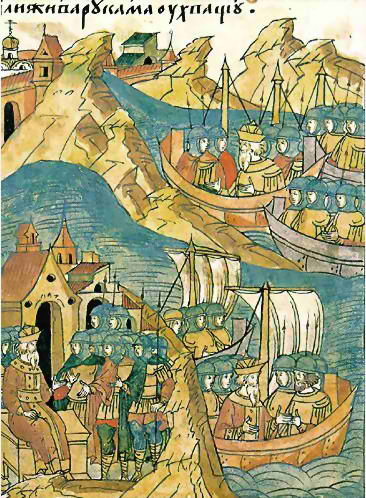

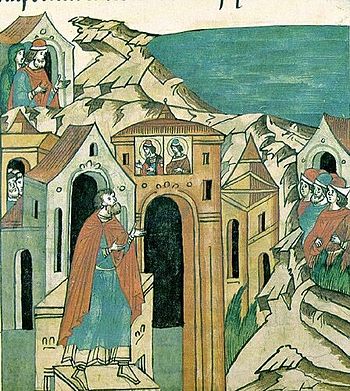

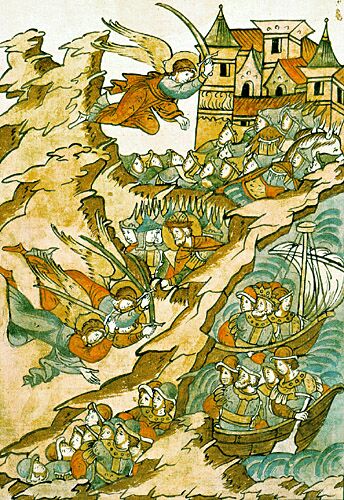

На память святого благоверного князя Александра НевскогоОчерк Святая Церковь, восхваляя память св. благоверного князя Александра Невского возглашает так: «Драгоценная отрасль священного корня, блаженный Александре, тебя явил Христос Русской земле, как некое Божественное сокровище, как нового чудотворца, преславного и Богоприятного. Ты невидимо посещаешь людей Христовых и щедро подаешь исцеления всем усердно приходящим к тебе и единодушно вопиющим: Радуйся столп пресветлый, просвещающий нас светлостию чудес! Радуйся, победивший помощию Божиею гордого короля! Радуйся, освободивший город Псков от неверных! Радуйся, презревший догматы латинян и вменивший в ничто все их обольщения! Радуйся, облако росы, орошающее мысли верных! Радуйся, прогонитель темных страстей! Радуйся, заступник Русской Земли! Моли Господа, даровавшего тебе благодать соделать державу сродников твоих Богоугодною и сынам России даровать спасение». В этих строках икоса и тропаря из службы св. князю 23 ноября/6 декабря по старопечатной Минее 1652 г. кратким и образным словом, кажется, прочерчен весь жизненный путь Александра Ярославича в его великом значении для строительства Государства Российского, Державы Православной. Почитание князя Александра, по преданию, началось сразу же после его благоверной кончины. Особенно же ярко оно проявилось перед началом битвы св. великого князя Димитрия Донского с Мамаем. Степенная книга говорит, что в самый канун ее в Богородично-Рождественском монастыре г. Владимира, где покоился кн. Александр, загорелись свечи и два старца, выйдя из алтаря, подошли к гробу его и сказали: «Восстань и спаси правнука твоего Димитрия, одолеваемого иноплеменными». Александр встал и удалился. Благочестивый инок-причетник, бывший сего свидетелем, тут же рассказал о чуде начальникам обители. Они нашли нетленные мощи витязя Невского и поставили их открыто в раке. За тем еще и следовали многочисленные исцеления больных. 30 августа/12 сентября 1724 г. в третью годовщину Ништадтского мира император Петр I торжественно перевез мощи св. Александра на берега Невы, в основанную им Александро-Невскую лавру и положил в сей день праздновать память св. князя наряду с древним праздником 23 ноября/6 декабря. «Княжение св. Александра Невского — писал Н. А. Клепинин в своей повести о благоверном Александре — совпало с одним из самых значительных периодов русской истории. При нем произошло окончательное разрушение Киевской Руси, бывшей до тех пор намечавшимся государственным центром России. При нем окончательно обособилась Суздальская Русь. При нем Россия сделалась улусом татарского царства. И в нем самом уже начало, первое предвозвестие возвышающейся великодержавной Московской Руси — той России, которая, восприяв духовное наследие Киева, медленным и тяжким трудом взрастила его под татарским игом и, объединенная под гнетом единой внешней силы, вышла из глухого лесного угла к широким историческим горизонтам. <…> Перед лицом татар Россия как единство, как государственная сила перестала существовать… Ее внешняя риза была разодрана. Св. Александру Невскому пришлось творить эту ризу внешнего единства под ударами с востока и с запада. Кончили дело объединения Руси лишь его потомки. Но он заложил первый камень; сам стал живым основоположным камнем новой возродившейся из развалин России» . Годы завоевания татарами Руси были поистине трагическими. Состояние и государства и Церкви было скорбным. Церковь в самые первые страшные годы порабощения осталась без первосвятителя. Митрополит Иосиф Грек, прибыв из Царьграда, бесследно исчез перед самым нашествием Батыя. Управление митрополией в 1243 г. принял Кирилл, один из южнорусских игуменов, но лишь в 1250 г. он получил посвящение от Патриарха. В том же 1243 г. Батый назначил в русские города своих надзирателей — баскаков, а князьям приказал являться к нему в знак покорности… Только Новгород оставался еще независимым и неразоренным. «Можно думать, — замечал М. В. Толстой в “Истории Русской Церкви”, — что сам Господь хранил Новгород вместе с Псковом… как оплот со стороны Запада, более опасного для Руси, нежели орды монгольские: татары разоряли государство и губили народ, а латинство грозило опасностью для самой чистоты веры православной. Папы старались воспользоваться для своих целей общими бедствиями Русской земли и поднимали на нее крестовые походы — то из Швеции, то из Ливонии. Но на западных пределах Руси, в великом Новгороде, княжил тогда юный князь Александр, сын великого князя Ярослава Всеволодовича, одаренный необыкновенным разумом, мужеством, величественною красотою и крепкими мышцами Самсона; голос князя, по выражению летописца, гремел, как труба на вече» . Не станем пересказывать широко известного жития св. Александра (в том числе и благодаря фильму С. Эйзенштейна), но для пояснения мысли М. В. Толстого, а также и для понимания воистину мудрой и прозорливой политики Александра Невского позволим представить небольшой обзор многовекового похода Ватикана на Русь. Именно в таком историческом контексте становится более понятной и государственно-строительная задача и цели, которые видел Александр, воистину он «на берегу пустынных волн… вдаль глядел». *** Притязания Рима на земли Восточной Европы, славянские православные страны обнаружилось достаточно рано. Уже в конце Х в., вслед за Моравией, латинскому духовенству подчиняется Венгрия, а затем и Польша, откуда королем Мечиславом, в угоду папе, были изгнаны православные священнослужители в 1025 г. Оставалась Русь. «Несомненно, Киев — культурный европейский центр, к которому стекались принцы и рыцари XI в, явился бы в ту эпоху для пап ценнейшей находкой и, кроме того, незаменимой опорой на Востоке Европы. Вместо Руси, непоколебимо православной, Рим принуждён был опираться на насильно втянутую в его орбиту Польшу, что и явилось главной причиной бед, впоследствии обрушившихся на Восточную Европу» . Папа Иннокентий III направлял своего легата к князю Роману Мстиславичу Волынскому, затем Галицкому, однако тщетно. Но Иннокентий и после этой неудачи написал послание к русским, призывая «дочь вернуться к матери» (какова гордыня! — призывал Церковь вернуться к отпавшей от нее Римской кафедре); напрасно Рим пытался убедить русских князей и духовенство отказаться от греческой юрисдикции, несмотря на драматические события в Византии после крестового похода 1204 г., русские остались непреклонными. Подобную же попытку предпринял папа Григорий IX (1227-1241), написав послание к князю Владимирскому Юрию Всеволодовичу, незадолго до того, как князь погиб на р. Сити (1238), сражаясь с Батыем. Когда Русь пала под натиском татаро-монголов, папа Иннокентий IV отправил в Монголию своего легата Плано Карпини. Убедившись, что захватчики не только не разрушили Русскую Церковь, но и разрешили в самой Орде основать епархию, Рим решился на насилие. Однако, как свидетельствует история, эти попытки оказались безуспешными. В XI в. летописцы рассказывают о строгих осуждениях латинских заблуждений киевскими иерархами. После отпадения Римской кафедры (1054), наши митрополиты в своих посланиях резко осудили латинян-отступников, а митрополит Георгий (1067-1077) в 1073 г. составил трактат, где перечислил не менее 70-ти еретических отступлений от правой веры. Митрополит же Иоанн II (1077-1089) вообще запретил всякие сношения с Римом, ибо тот отошёл от вселенского православия. Преп. Феодосий Печерский, один из основателей русского монашества, утверждал: «Множеством ересей своих они всю землю обесчестили… Нет жизни вечной живущим в вере латинской…». Митрополит Никифор I (1103-1121) в Послании к Владимиру Мономаху, среди прочего, особенно осуждал Рим за прибавление «филиокве», он же составил подобные наставления и другим князьям, словно прозревая предстоящие испытания от латинян для Руси . Постепенно латинские миссионеры осваивали Прибалтику, подбираясь к русским землям. Здесь нашим предкам пришлось столкнуться с меченосцами и тевтонцами. В 1234 г. новгородский князь Ярослав Всеволодович разгромил ливонских рыцарей и обложил Дерпт (Юрьев) данью, с условием выплачивать оную даже и его преемникам. В 1237 г. папа объединил меченосцев с тевтонами, а также выпустил буллу, объявив новый крестовый поход для обращения в латинство северных областей. И в том же году случилось разорение Батыем Рязани. Одновременно Рим (см. выше) завязал дипломатические отношения с Ордой, невзирая на сожженные и разрушенные татарами христианские церкви и пролитую христианскую кровь… Уцелевшие после татарского страшного нашествия Псков и Новгород неожиданно подверглись коварному нападению со стороны немцев, литовцев и ливонских рыцарей. Сии «просвещенные» народы подло воспользовались разрушением Киевского государства для захвата русских земель. Своим чудесным спасением эти западные княжества были обязаны Новгородскому, а затем Владимирскому вел. князю Александру Ярославичу. Из любопытной статистики о нападениях врагов и «справа и слева» на Русь, приведенной С. М. Соловьевым в его «Истории», которую мы, по понятным причина опускаем, следует, что в среднем Северная Русь переносила по одному опустошению в год. Причем из общего количества ударов (133), только 48 приходилось на татар! Эти факты попросту говорят о том, что русскому народу угрожала смерть, т. к. спасения от азиатских орд невозможно было искать у западных соседей, самих вожделевших захватить Русь. Татарское иго давало Риму надежду воспользоваться ослаблением Руси и навязать силой оружия нежеланную русским латинскую веру. Несмотря на то, что в 1240-ом 15/28 июля, в день памяти вел. кн. Владимира, Александр Ярославич наголову разбил шведов, получив после этой битвы прозвание Невский а в 1242 г. одержал победу над крестоносцами в Ледовом побоище, в 1248 г. лукавый папа Иннокентий IV отправил к нему посольство с предложением перейти в латинскую веру вместе со всем народом. Но благоверный князь отвечал римлянам, что от них учения не принимает. Памятной на века осталась поистине христианская отповедь св. Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде!» Русская Церковь при Иване Грозном причислила его к лику святых…[ В 1547 г. (и в 1549) Собором было определено богослужебное чествование святых митрополита Ионы, архиепископа Новгородского Иоанна, преп. Пафнутия Боровского, Никона Радонежского, Макария Калязинского, Михаила Клопского, Зосимы и Савватия Соловецких, Павла Обнорского, Дионисия Глушицкого и Александра Свирского. кн. Александра Невского, свтт. Никиты, Евфимия и Ионы Новгородских, преп. Саввы Сторожевского]. С конца XIV в. крепнувшему Московскому княжеству стала угрожать с Запада объединившаяся с католической Польшей Литва. Властолюбивый Ягайло решил выступить против Москвы, Узнав, что Мамай собирается наказать кн. Димитрия Ивановича за погром татар на р. Воже (1378), он поспешил сговориться с ордынцами. Но князь узнал об этом замысле и успел атаковать татар до их соединения с литовцами. Победа на Куликовом поле осталась за русскими. Столь же подлый маневр осуществил Витовт (1392-1430), воспользовавшись походом на Русь Тамерлана, чтобы отвоевать Смоленские земли. А подписание киевским митрополитом Исидором Ферраро-Флорентийской унии (1439) вызвало настоящую бурю в Москве. Вел. кн. Василий Тёмный назвал митрополита-изменника «латинским ересным прелестником» и «волком в овечьей шкуре». Исидора заключили под стражу в Чудов монастырь, Русская Церковь заклеймила Флорентийскую псевдоунию и лишила сана Исидора. Фряжские же события были расценены как дело рук папы, не имеющее ничего общего с православным вероучением. Любопытно, как оценил С. М. Соловьёв этот бесповоротный ответ Москвы: «Исидор, в звании митрополита всея Руси, подписывает во Флоренции акт соединения, но в Москве этот акт отвергнут, здесь решили остаться при древнем благочестии. Одно из тех великих решений, которые на многие века вперёд определяют судьбы народов! …борьба между католицизмом и Православием, борьба условленная отринутием Флорентийского соединения в Москве, определила судьбы Европы Восточной. Верность древнему благочестию, провозглашенная вел. кн. Василием Васильевичем, поддержала самостоятельность Северо-Восточной Руси в 1612 г., сделала невозможным вступление на Московский престол польского королевича, повела к борьбе за веру в польских владениях, произвела соединение Малой Руси с Великою, условила падение Польши, могущество России и связь последней с единоверными народами Балканского полуострова» (выд. — Н. М.) . Не ставя своей задачей перечислять разнообразные многочисленные факты притязаний Рима на Православную Русь, приведём лишь два свидетельства из истории крестовых походов, красноречиво обнажающих идею «единства церквей». Папа Григорий VII писал следующее, приоткрывая цель оного предприятия: «Нужно притянуть схизматиков-греков к единству веры, установить родственные отношения между Римом и его дочерью Восточной Церковью… Греки должны покориться власти Наместника св. Петра и признать его главенство» (выд. — Н. М.). А митрополит Евстафий Фессалоникийский в сочинении «О завоевании Салоник латинянами» сообщал, например, что крестоносцы, терзая греков, производили над их голыми телами неслыханные ругательства. Трупы православных, выброшенные на улицу они перемешивали с дохлыми ослами, собаками и кошками в самых неприличных позах. Ярость латинян была таковой, что женщины и дети бросались в колодцы, дабы избежать их насилий. Никита Хониат, оставивший подробное описание бесчинств крестоносцев в Константинополе, рассказывал, что они бросали на землю и топтали иконы, танцевали на престоле. В храме св. Димитрия банками черпали миро, вытекавшее из гробницы мученика, наполняли им кастрюли с рыбой, мазали свою обувь и проч. Врываясь в церкви, латиняне прерывали пение непристойными песнями, кидались на молящихся и душили их… . Мысленно преодолев расстояние веков, вспомним, например, как заявил во время Первой мировой войны папа Пий Х (нынче католический святой), что «если победит Россия — победит схизма» или «Россия — самый большой враг Церкви». Верно, поэтому Ватикан стоял на стороне Германии. Но вот в России вспыхивает революция, а тут уже и «Восточный обряд» готов; именно он, по иезуитскому замыслу, должен был стать тем «мостом, по которому Рим вошёл бы в Россию». И почти 10-летие ватиканские сановники цинично вели переговоры с большевиками как бы им обустроиться на развалинах истекающей кровью России. Ватикан и его политика был и остается важнейшим провоцирующим фактором разжигания внутриславянской розни. И не только между сербами и хорватами, русскими и поляками, но и между словенцами и сербами, словенцами и хорватами, а эти оба народа принадлежат к католическому вероисповеданию, и что особенно важно внутрисербской розни, а сегодня и внутрирусской, если мы обратим свои взоры на многострадальные южнорусские губернии. Я. Галан, убитый в 1949 г. бандеровцами, в частности, отмечал: «Граф Куденгов-Калерги… в одной из своих книжек писал: “Католицизм является фашистской формой христианства”. Граф Куденгов-Калерги католик. Он не хотел обидеть папу римского… признание тем более ценное, что оно сделано человеком, состоящим в духовном родстве с Ватиканом и с фашизмом. <…> Пальма первенства в фашистской форме правления по праву должна принадлежать Ватикану. Еще задолго до возникновения черных рубашек, принцип ничем неограниченной, деспотической диктатуры узурпаторской клики осуществили черные сутаны. Достаточно вспомнить ватиканский собор 1870 года и протащенную иезуитами догму о непогрешимости “святейшего отца”, которая под видом абсолютного единовластия папы закрепляла за ним нераздельную власть над католической церковью. За ним и за избирающей его иезуитской мафией, этим скопищем отъявленнейших ретроградов и махровейших мракобесов, апостолов дикой, неистовой ненависти ко всему, что есть в мире прогрессивного, свободомыслящего» . Умные, меткие памфлеты Я. Галана можно цитировать бесконечно. Но невозможно не зачитать самое начало этой замечательной книги. «13 июля 1949 года в моей жизни произошло знаменательное событие: папа Пий XII (ныне беатифицирован — прим. Н. М.) отлучил меня от церкви. <…> … конфликт между нами начался довольно давно.., когда нынешний Пий XII был еще попиком Пачелли… Каждое воскресенье учитель водил нас парами в церковь.., призывал любить императора Франца-Иосифа I и ненавидеть “москалей”, которых, говорил он, надо “уничтожать под корень”» . (Окончание следует)

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #48 : 16 Сентября 2015, 19:19:14 » |

|

(Окончание)А совсем недавно истязаниям НАТО подверглась православная Сербия, когда на головы мирных жителей сыпались бомбы и ракеты с надписями-пожеланиями «счастливой Пасхи», и ещё в самом начале разгрома Югославии папа Иоанн Павел II (тоже ныне святой) заявил, что следует умирить аппетиты соседей; затем Ватикан, так и не искупивший преступления против сербов 1941-1945 гг., совершил беатификацию кровавого архиепископа Алоиза Степинца (1998)… В 2011 г. в Москве вышел перевод книги итальянского историка М. А. Ривели о Степинце с весьма красноречивым названием «Архиепископ геноцида», рассказывающей о преступлениях Ватикана против Православия на Балканах во время Второй мировой войны. Ныне же на русской земле в Малой России «достойно» показали себя и униаты, громя и захватывая православные храмы, истязая простой люд, решаясь и на самое подлое насилие над священнослужителями. В год Тысячелетия Крещения Руси газета «Русский вестник» выпустила специальное приложение (№ 2) «Ватикан и Россия». Здесь помещен, в частности, одноименный доклад протод, Германа Иванова-Тринадцатого, прочитанный на 24 съезде православной молодежи в юбилейном году тысячелетия Святой Руси в Австралии. О. Герман известен как глубокий исследователь взаимоотношений Православия и католицизма. К примеру, в 1994 г. в Москве вышла его книга «Русская Православная Церковь лицом к Западу». Доклад объемный, многопроблемный и более чем актуальный. Его надо читать. Обозначим коротко лишь круг вопросов, затрагиваемых автором: униатский вопрос, восточный вопрос, «Восточный обряд» и большевицкая революция. Автор пишет, например, что еще папа Урбан VIII почти 4 века назад в первые годы насильственного насаждения Унии произнес весьма красноречивые слова: «О мои Русины! Через вас-то надеюсь я достигну Востока». «Лучше не скажешь, — замечает о. Герман, — о сущности и о глубинном значении существования Унии в заговоре против русского Православия! Лучше не объяснишь движущую силу католичества — будь она прикрыта под улыбками и протянутыми руками мнимой любящей матери или выступает открыто — неизменно, вот уже веками, преследующую одну и ту же цель: завоевание православных душ. Цель-то остается одна, меняются лишь пути ее достижения». И добавим, это как раз одна из непоследних составляющих современных «украинских майданов». И процитируем еще самое начало этого интереснейшего доклада о. Германа, где речь идет, так сказать, о постановке главной проблемы. «Речь идет о Ватикане, его идеологии и захватнической политике… Католицизм представляется нами определенно как наибольшая опасность, грозящая теперешней и грядущей России, опаснее самого коммунизма… Как говорит Достоевский в романе “Идиот”, католицизм опаснее атеизма, потому что проповедует он искаженного и поруганного Христа. Захватив земной престол, Папа взял меч и прибавил: “ложь, пронырство, обман, фанатизм, злодейство”. Какая проницательность художественного пера! — восклицает ученый. — Католицизм именно опасен тем, что предлагает подмену, подделку Христа. За время нашего пребывания в Австралии мы узнали о том, что впервые за 70 лет транслировалась по советскому телевидению папская рождественская месса. Состоялся и обмен делегациями. Наступление на Православие и на Русский народ идет сейчас усиленным темпом». Сказаны слова эти в 1988 г. — сегодня мы имеем много возможностей, чтобы оценить их проницательность, повторим еще раз и особенно в связи с событиями в многострадальном Киеве, который сегодня напоминает тот велелпный русский град, порушенный дикими монголами-степняками в 1240 г. Итак, получилась вполне определенная мрачноватая мозаика фактов. Безусловно, подобных им несть числа, тем удивительнее кажется установка на т. называемый экуменизм, о котором то и дело твердят некоторые иерархи РПЦ. И вряд ли затеянное ещё в эпоху горбачёвской перестройки заигрывание со св. Престолом принесёт благо Православной России. К сожалению, вся история отношений Ватикана с Православным миром строится на обманах, хитрости и лукавстве, а чаще проявляется неистовая папская ненависть к Православию, идущая из глубины веков. Увы, но история имеет свойство повторяться, надо лишь лучше её изучать; и не в последнюю очередь учитывать опыт прошлого помогают нам и дни церковной памяти наших святых. *** Г. П. Федотов в своей книге «Святые Древней Руси» специально писал о святых князьях (гл. 5). На Руси почитание святых князей установилось довольно рано (XI в.). Автор выделял 4 группы в сонме святых князей (князей равноапостольных, князей-иноков, князей-страстотерпцев и князей, прославленных своим общественным служением). И, конечно же, св. князь Александр Невский входит вот в эту четвертую группу. Основным мотивом подвига, — и как отмечал Федотов, — даже единственным, выдвигаемым здесь представляется: самоотверженная любовь к народу, готовность отдать свою душу «за други своя». Этот мотив господствует в житиях святых князей-воителей за Землю Русскую. Среди них первое место, бесспорно, принадлежит Александру Ярославичу, который подобно преп. Сергию стал народным святым. Жития псковских святых вдохновлялись житием св. Александра. Древнее житие — конца XIII или начала XIV века — являет собой оригинальное произведение, не имеющее агиографических образцов. «Но и во всех ранних редакциях (XIV ст.) светский, воинский элемент преобладает, хотя все они считают князя святым и рассказывают о чуде во время его погребения. Житие Александра есть военная героическая повесть, вдохновляющаяся, — по наблюдениям Федотова, — римско-византийской исторической литературой и героической легендой» В одной из редакций героизированный образ князя ставится в ряд не только с библейскими героями, но и с Ахиллесом, Александром Македонским и императором Веспасианом. Завидуя славе Александра, свейский (шведский) король идет на князя, но терпит от него жестокое поражение на Неве. Немецкие рыцари разбиты на льду Чудского озера, «литовцы тоже чувствуют на себе руку Александра». Кратко говорится о поездках в Орду… «Об отношении Александра к русским князьям, о татарской помощи в борьбе с соперниками, о наказании мятежных новгородцев, словом, о том, что могло бы омрачить славу национального героя напоминанием о спорных вопросах его политики — в повести-житии не говорится ни слова» . И на наш взгляд, прав автор этой редакции жития, ибо в сложнейшей ситуации (между западом и востоком) сидел св. Александр, стремился уберечь как можно больше народа русского. Однако тут же приведем и мнение на сей счет известного историка Церкви Н. Н. Воейкова: «По поводу сношения Александра Невского с Ордой, куда он ездил как ходатай за Русь, подобно св. Алексию, митрополиту Московскому, следует отметить, что он никогда не делал татарам уступок в вопросах веры. Никогда Александр не позволял себе и другим князьям идейно общаться с ханами. Эта твердость… только возвысила престиж Православной Церкви в глазах монголов. Благодаря этому… ханы разрешили открытие архиерейской кафедры в столице Сарае… Францисканский монах Паоло Карпини… прожил два года в Золотой Орде (1246-1247). Он писал, что свобода вероисповедания была татарами введена законом. Действительно, даже среди родственников хана впоследствии появились крещеные, а сами ханы стали выплачивать содержание духовенству, находившемуся в Орде… В 1313 г. хан Узбек даровал св. митрополиту Петру особый ярлык, гласивший: “Кто дерзнет порицать веру Русскую, кто обидит церковь, монастырь, часовню, да умрет!” Историк Елпатьевский насчитал двести монастырей, выстроенных на Руси во вторую половину татарского ига. Все это свидетельствует, прежде всего, о крепости и жизненности русского Православия, сумевшего не только в столь краткий исторический период создать своеобразную русскую культуру, но и предохранить ее от татар» . И, наконец, напомним о чуде, произошедшем при погребении великого труженика за землю Русскую. 23 ноября (ст. ст.) тело его было привезено во Владимир и погребено в соборной церкви Рождественского монастыря. Современники повествовали, что, когда при отпевании хотели разнять руку усопшего князя для вложения разрешительной грамоты, он сам, как бы живой, распростер руку и принял грамоту из руки митрополита. Святой благоверный князь Александр Невский преставился 14 ноября 1263 г. на 45 году от рождения. В продолжении своей недолгой, но героической жизни он участвовал в двадцати битвах, ездил четыре раза в Орду, где многие русские князья сложили головы свои от рук убийц. Но Промысл Божий хранил св. князя. Однако силы человеческие, увы, истощимы. Князь не щадил себя в ревностном служении Отечеству, отягченный трудами великими, умер он во цвете лет. Воистину, «драгоценная отрасль священного корня…» PS В 1942 г. указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден О́рден Алекса́ндра Не́вского для награждения командного состава Красной Армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину. В 2008 г. в телевизионном проекте «Имя России» имя св. благоверного великого князя Александра Невского заняло первое место. 12 сентября в Петербурге по Невскому проспекту от Казанского собора до Александро-Невской лавры прошел 100-тысячный Крестный ход. Традиция, возникшая при императрице Елизавете Петровне, была упразднена после 1917 г., возобновлена в 2013 г. Литература: 1. Клепинин Н. А. Святой и благоверный Великий Князь Александр Невский. Paris. IMCA PRESS. 1927. С. 3-4. 2. Толстой М. В. История Русской Церкви. Издание Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. 1991. С. 109-110. 3. Воейков Н. Н. Церковь, Русь и Рим. Минск, 2000. С. 296. 4. См.: Воейков Н. Н. Указ. соч. С. 300. 5. Цит. по: Воейков. Н. Н. Указ. соч. С. 352.. 6. Там же. С. 342. 7. Галан Я. Ватикан без маски. М., 1952. С. 120-121. 8. Галан Я. Указ. соч. С. 5. 9. Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 90, 99-100 10. Войеков Н. Н. Указ. соч. С. 312-313. Наталья Масленниковаhttp://www.voskres.ru/history/maslennikova5.htm

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #50 : 06 Декабря 2015, 07:35:16 » |

|

Святой воинСлово протоиерея Александра Шаргунова в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского Почитать святого, говорит святитель Иоанн Златоуст, значит не только обращаться к его молитвенной помощи, но приобщаться его подвигу всей своей жизнью. Бог не оставляет Церковь во времена тяжких испытаний, но воздвигает из ее среды «мужей силы и разума». Именно об этом даре молимся мы среди сегодняшних потрясений — не менее ужасных, чем те, что пережило наше Отечество в самый трудный период своего существования — в XIII веке. Русская земля навсегда обязана благоверному князю Александру Невскому своим объединением и величием. Значение подвига этого святого для русской истории точно выразил извещенный свыше во время богослужения о его преставлении митрополит Кирилл: «Братия, знайте, что уже зашло солнце земли Русской». (В памяти невольно как эхо звучат слова, сказанные по поводу кончины другого Александра, тезоименитого святому князю: «Солнце русской поэзии закатилось»). Это было время, когда с востока на русскую землю двинулись бесчисленные татаро-монгольские полчища. А с северо-запада вплотную подступили к нашим границам — как сегодня войска НАТО — немцы, шведы и литовцы. Еще недавно каждый школьник знал эти даты: 1240 и 1242 год — сокрушительные победы русского воинства во главе с юным князем Александром над шведским полководцем Биргером, вторгшимся в новгородскую землю, и над ливонскими рыцарями, уже занявшими Псков. Битва на берегах реки Невы, после которой святой князь стал именоваться Невским, и битва на льду Чудского озера — знаменитое Ледовое побоище. А попытки присланных папой миссионеров «просветить» католичеством русскую землю столь же решительно были отвергнуты им. Перед сражением со шведами святой благоверный князь молился в соборе святой Софии, и, выйдя из храма, сказал: «Не в силе Бог, а в правде». Бог благодатно дал ему узнать: сохранить в чистоте Православие и остаться верным ему — значит быть со всепобеждающим Богом. И потому угроза с Запада была опаснее, чем с Востока. Не случайно Запад воспользовался для своего прозелитизма ослаблением русских вследствие нашествия с Востока. Так будет и в 1917 году, когда папскому престолу покажется, что революция открывает широкое поле для его миссионерской деятельности. Так будет и после крушения Советского Союза, которое будет отмечено новой католической экспансией — особенно на Украине, в Казахстане и в Сибири. Страшно было татарское разорение Рязанского княжества, Москвы, Владимира и Киева. Но воистину соблазнители страшнее, чем разрушители. Политический компромисс был неизбежен, но — не компромисс со злом. Потому что из всякого компромисса со злом победителем всегда выходит диавол. Не напрасно говорили о святом Александре новгородцы: «Наш князь без греха». Прежде чем быть представленным хану для утверждения на великое княжение, он должен был поклониться кусту и огню. Совсем недавно отказ повиноваться этому стоил святому князю Черниговскому Михаилу жизни. Многие, в том числе князья, известные своим патриотизмом и благочестием, умоляли князя Михаила уступить, обещая взять его грех на себя. Но святой князь отвечал им: «Не желаю быть христианином только по имени, а поступать как язычник». И точно так же теперь князь Александр решительно объявил татарам, что ему, христианину, не подобает поклоняться твари, а только Богу Единому. Батый велел привести его к себе, и, глядя на его мужественное прекрасное лицо, сказал: «Правду мне говорили о нем. Нет князя ему равного». После этого татары уже не требовали ни от кого исполнять свои языческие обычаи, и не вмешивались во внутренний уклад русской жизни. Только по-прежнему облагали народ тяжелой данью. Я помню, как в советские годы один батюшка говорил: «Кто у нас кланяется кусту и огню? Тот, кто отдает своих крещеных детей в комсомольцы и пионеры, — в организации, где исповедуется обязательный атеизм. Разве это не отречение, хотя бы и косвенное, от Бога?» И добавлял: «Если бы святые князья Александр и Михаил поступили, как все их благоразумные советники, татаро-монгольское иго продлилось бы на нашей земле еще не одну сотню лет». Если бы не подвиг наших новых мучеников и исповедников, то безбожное коммунистическое пленение нашего народа длилось бы до сих пор. И если сегодня мы будем снисходительно смотреть, как наши дети совмещают хождение в храм с поклонением идолам маммоны и растления, Господь никогда не избавит нас от «ига, ужаснейшего паче всякого иного». Сохраняя чистоту православия, русский народ копил в себе духовные силы, пока не обрел крепость сбросить с себя татарский гнет. И затем, неся свет Христов, русские люди под покровом Божией Матери двинулись в места, населенные татарами — до Казани и далее на восток. Освобождение Москвы и России в великую смуту XVII века от западного польско-литовского нашествия неразрывно связано с той же тайной. Мы помним явление томившемуся в плену епископу Арсению преподобного Сергия накануне решающего сражения: «Услышаны наши и ваши молитвы. Предстательством Божией Матери суд об Отечестве нашем изменен на милость». Несомненно, «нашими молитвами» преподобный Сергий Радонежский называл прежде всего молитвы всех русских святых. Сражение со шведами в 1240 году было 16 июля, в день памятной кончины крестителя Руси — великого князя Владимира. Перед самым началом его воину Пелгусию было видение, как гребут на лодке святые страстотерпцы Борис и Глеб, и говорят: «Поспешим на помощь сроднику нашему Александру». Через сто двадцать лет после кончины святого благоверного князя Александра, перед Донской битвой, один инок увидел, как перед его гробницей сами собой зажглись свечи, и два старца, подойдя к ней, сказали: «Встань, поспеши на помощь сроднику твоему, Димитрию». Святой князь встал и стал невидим. После Донской победы его святые мощи были открыты и найдены нетленными. В 1571 году, во время нападения на Москву крымского хана Гирея, подобное же видение было иноку Антонию, отличавшемуся высокой духовной жизнью. На этот раз к гробнице святого князя Александра подошли святые князья Борис и Глеб. Святой Александр встал, к ним присоединились почивающие в соборе благоверные князья Андрей, Всеволод, Георгий и Ярослав. Над татарским ханом была одержана победа. Невозможно здесь не упомянуть и о великом нашем полководце Александре Васильевиче Суворове, не начинавшем ни одного сражения без молитвы к Богу и своему небесному покровителю. Так что можно с уверенностью сказать, что во всех его легендарных победах принимал участие и святой князь Александр Невский. Напомним, что праздник всех русских святых был установлен на поместном соборе 1918 года, когда началось открытое гонение на Церковь. Нам надо было увидеть, что мы не одни на этом страшном пути: с нами Бог и Пречистая Его Матерь, все святые и все русские святые за тысячу лет Святой Руси. Святой Александр Невский был первым в ряду наших великих предков, кто вдохновлял на подвиг в сражениях с фашистскими ордами. (Вновь одной из почетнейших наград стал орден в его честь, учрежденный еще в 1725 году согласно с волей Петра Великого). И в сегодняшней нашей войне все бесчисленное воинство наших святых сражается вместе с нами. Так пророк Даниил перед лицом все сокрушающего врага молился в отчаянии Богу, и был ему голос: «Не бойся! С нами больше, чем с ними». После страшного поражения от татар на берегах реки Калки, как пишет летописец, «на двести лет стала печальной русская земля». Сегодня никто не даст нам двести лет для собирания наших сил, потому что сроки сократились. И это значит, что от нас требуется еще большее мужество и мудрость. Святая решимость и святое терпение. Дом, в котором мы живем, зажжен с четырех углов. И как некогда во время пожара (в 1491 году) было видение святого благоверного великого князя Александра, поднимающегося на коне к небу по воздуху, так и ныне, веруем, он совершает свое восхождение, собирая на последнюю битву за Отечество наше всех святых на небе. Но эта битва совершится на земле, и участниками ее должны быть мы. Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма свт. Николая в Пыжах, член Союза писателей Россииhttp://ruskline.ru/news_rl/2015/12/05/svyatoj_voin/

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #51 : 06 Декабря 2015, 07:49:10 » |

|

Щит Руси на реке Неве 1240 год... Разрушен стольный град, мать градов русских — Киев. Несметные полчища татар заливают Русскую землю, разрушая ее города, сжигая селения. Гибнут одно за другим воинства отдельных русских княжеств, осмелившихся вступить в борьбу с ними. Но вот новая беда — и с запада двинулись враги на Русь Православную. Шлют на нее рать шведы, а за ними оттачивают свои мечи тевтонские и ливонские рыцари. У них общая цель — завладеть не только землей, но и душой русского народа, поработить тело русского человека иноземной власти, а душу — Римскому престолу. Вот приблизился решительный час. Шведские войска уже высаживаются в новгородских пределах. Что делать? Покориться им или вступить в бой, рискуя погубить все немногочисленное новгородское войско? Правит Новгородом тогда благочестивый князь Александр Ярославич. Понимает он, что покорностью спасет жизнь новгородцев и их имущество, но потеряна будет не только государственная, но и духовная свобода, что — где насилием, а где хитростью — уловят пришельцы в сети римские русскую душу и что потеряет Русь православную веру! Знает князь Александр, что Православие есть истина и является бесценным бисером, ради которого нужно всем жертвовать. Верит он, что Бог не оставит тех, кто подвизается за истину и правду, и решается вступить в битву. 15 июля 1240 года, в день кончины крестителя Руси великого князя Владимира, нападает он на только что высадившееся шведское войско и с помощью Божией разбивает его наголову. С поспешностью покидают остатки иноземных войск Русскую землю, а князь Александр вскоре затем отражает и иных неприятелей с запада. С востока тем временем движутся на Русь все новые татарские полчища. Но не страшится их Александр: татары, облагая русское население данью, не вмешиваются во внутренний уклад его жизни. Видит князь Александр, что бороться с ними силой сейчас невозможно, но знает, что, если сохранится православная душа русского человека, настанет время, когда он сбросит с себя иго татарское. Зрит он в татарах бич Божий, ниспосланный на Русь за грехи ее, и решается смиренно переносить Божие испытание. Покорно едет он в Орду, исполняет все веления хана, уговаривает русских людей не противиться татарской власти, а копить в себе силы духовные и возлагать упование на Бога. Нелегко было унижаться перед ханом славному Невскому победителю, нелегко было убедить и русских людей следовать его примеру. Но подвиги святого великого князя Александра,мужественное стояние его за православную веру и смирение при Божием испытании дали плоды свои, хотя и не вскоре. Сохранивший Православие русский народ окреп, находясь под татарской властью, которая постепенно слабела. Настал день — выпрямилась Русь Православная и сбросила с себя татарское иго. И, неся свет Православия, двинулись сами русские люди в места, населенные татарами. Вот пал и сильнейший оплот бывшего татарского царства — Казань в день Покрова Пресвятой Богородицы. Немедленно вслед за присоединением Казани к России прибыли туда православные проповедники, и много татар приняло святое крещение. Прошло почти 27 лет после покорения Казани, и благочестивая девушка Матрона как-то увидела во сне Пречистую Божию Матерь, повелевшую ей возвестить церковным и гражданским властям, чтобы откопали Ее икону в указанном Ею месте. Явление то повторилось трижды, и девушка исполнила Ее приказание. Когда 8 июля 1579 года стали копать в указанном Богородицей месте, нашли зарытую там икону. Священник храма Св. Николая по имени Ермолай вынул из земли икону и перенес ее в свой храм. Вскоре икона та прославилась многими чудесами и стала по всей Руси известна как чудотворная икона Казанская. Священник Ермолай, овдовев, вскоре затем принял монашество с именем Ермоген, впоследствии был митрополитом Казанским, а в Смутное время стал патриархом Всероссийским и столпом земли Русской. Уже после кончины свт. Ермогена, умученного голодом врагами России за его стойкость, его грамоты, разосланные по Руси вместе с письмами архимандрита Троице-Сергиевой лавры преподобного Дионисия, сделали свое дело. Они всколыхнули Русь, и из Нижнего Новгорода двинулась рать на освобождение Руси от захвативших ее поляков. С собой она несла принесенную из Казани икону Божией Матери, обретенную некогда святителем Ермогеном. С ней она освободила Москву, и торжественным крестным ходом русская рать вошла в Москву, неся впереди чудотворную Казанскую икону, в 1612 году, 22 октября, каковой день стал праздноваться с тех пор и празднуется ныне всей Россией. В память того в Москве была построена церковь, в которую поставлен точный список иконы. А когда царь Петр вернул России берега Невы, утерянные ею в лихолетье, и построил там новую столицу, в ней была устроена и обитель имени св. Александра Невского. Туда, на берега, прославленные мужеством святого князя Александра, были перенесены из Владимира его святые мощи, а в построенный величественный собор во имя Казанской иконы Божией Матери была поставлена чудотворная икона, обретенная в бывшей столице царства татарского, пред которым некогда смирился великий князь Александр, подготовивший своим смирением победу над ним, объединение и величие земли Русской. *** Из книги «Владыка Иоанн – святитель Русского зарубежья», выпущенной издательством Сретенского монастыря.Святитель Иоанн (Максимович)http://www.pravoslavie.ru/48573.html

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #52 : 06 Декабря 2015, 07:51:14 » |

|

Слово в день святого благоверного князя Александра Невского Святой благоверный князь Александр Невский Святой благоверный князь Александр НевскийМы собрались сегодня, братие, для духовного празднования в честь святого благоверного князя Александра Невского. Но многие ли вполне отчетливо сознают, в чем состоит смысл и значение этого празднования? Одни, например, при мысли о праздновании сем вспоминают прежде всего о том, что святой благоверный князь Александр Невский сам побеждал врагов нашего отечества, а потому, думают они, доселе к нему следует обращаться с молитвою более всего о том, чтобы он споборствовал нашему отечеству в бранях и ныне. Другие, вспоминая, что святой благоверный князь Александр занимался государственно-общественной деятельностью, склонны сосредоточивать все внимание на этой стороне его деятельности. Но многие ли знают о том, что лежало в самой основе жизни и деятельности святого благоверного князя? Если мы приведем себе на память, что более верою и молитвою, чем воинством, побеждал святой благоверный князь врагов своих, подготовляясь к победе молитвою, постом и причащением Святых Тайн, если вспомним, что, имея всю возможность и множество поводов на княжеском престоле угождать себе самому, святой благоверный князь предпочитал быть отцом для граждан своего отечества, миловать нищих, вдов и сирот, что он, скончав земной подвиг, несенный им ради блага отечества, преимущества княжеского достоинства легко сменил на схиму, — то нам будет ясно, что жизнь святого благоверного князя являет в себе множество отблесков духовного образа того же самого «нового человека, который обновляется по образу Создавшего его» (Кол. 3, 10), каковой образ носили все вообще святые, в особенности же воплотили преподобные мужи, обитатели пустынь. У них научился многому святой благоверный князь Александр; у них учились и учатся, по крайней мере чрез писания их, едва ли не все общественные деятели, хранящие заповеди Христовы (например, привлекший особенную народную любовь святитель Иоанн Златоуст). О нашем долге уяснить себе черты этого духовного лика преподобных, напечатлеть их в умах и сердцах и по мере сил наших воплотить их в своей жизни — вот о чем напоминает нам ежегодное духовное празднование в честь святого благоверного князя Александра. Услышав это, быть может, кто-либо подумает: «Неужели же и ныне нужно идти в пустыни, чтобы учиться у преподобных?» Конечно, пустыня есть истинное и лучшее училище для желающих жить по духу Христову, ибо там более всего заботятся, всю жизнь свою посвящают тому, чтобы воплотить в себе образ Христов. У преподобных мужей должны бы были учиться и современные люди жизни духовной, ибо существо духовной христианской жизни одно во всех святых, так как нет особой религии для князей, для священников, мирян, воинов и различных общественных деятелей. Но если жизнь современного человечества слишком далека от того, чтобы увидеть в пустыне училище жизни, то обратимся к тому, что ближе нам, обратимся хотя бы к нашим писателям, которые являются для нашего общества главными руководителями мысли и даже жизни, и посмотрим, не найдем ли мы и у них сознательного или хотя бы невольного преклонения пред величием духовного лика преподобных и не отблеск ли этого лика в их духовном образе, отразившийся на художественном таланте этих писателей, увеличил силу общественного их влияния? Не будем говорить о таких писателях, как Гоголь и Достоевский, Глеб Успенский, из которых первый с великим благоговением прелонялся пред религиозным идеалом жизни (смотреть особенно «Переписку с друзьями»), так что последние годы жизни его за неумеренное будто бы преклонение пред религиозным идеалом даже представляются многими в мрачном свете, а второй как бы переродился в каторге от чтения Библии, в своих писаниях проводил чисто христианский идеал и сам в Петербурге, в церкви Знамения Пресвятой Богородицы, нередко молился на коленях со слезами, третий причислял святителя Тихона Задонского и ему подобных к истинной народной интеллигенции («Власть Земли»). Не будем останавливаться и на Льве Толстом, который не хочет признать ни науки, ни искусства самих по себе, если они отрешаются от религии; который говорит (в самообольщении, конечно), что живет единственно для Бога, для исполнения, как он выражается, воли Того, Кто послал его в мир. Остановимся на тех писателях, любимых нашим обществом, у которых, кажется, менее всего можно встретить преклонение пред подвижниками религиозного идеала. Так, Салтыков-Щедрин говорит, что Евангелие возбудило в нем много совершенно новых мыслей: «Оно посеяло в сердце моем зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так порабощал меня... Я вышел из состояния прозябания и начал сознавать себя человеком. Право на это сознание я переносил и на других. Доселе я ничего не знал ни об алчущих, ни о жаждущих и обремененных, а видел только людские особи, сложившиеся под влиянием несокрушимых порядков вещей; теперь эти униженные и оскорбленные встали предо мною, осиянные светом, и громко вопияли о прирожденной несправедливости, которая ничего не дала им, кроме оков». Лесков любил молиться наедине, крестился, когда выходил из дома, и в объяснение этого говорил: «Крест напоминает Того, Кто пострадал на нем... Поминать Христа следует чаще, чем мы это делаем». Лесков говорил, что «хочется ему скорее перейти в иной мир», где будет «лучше». «Дух мой растет и крепнет. Он уже теперь (пред смертью) освобождается от земной оболочки и рвется более совершенным к Творцу вселенной. Это моя религия.,. без религии нет и нравственности... нельзя нравственность создавать без религии: на чем вы ее оснуете?..» Чехов не любил положительно и определенно высказываться о Боге и вообще о вопросах религиозной жизни. Но и он с заметным сочувствием останавливается в произведении «Мужики» на событии, когда по селу носили Живоносную. Это событие было истинным праздником в селе, все испытывали особенное возвышенное настроение, увидели, что еще не порвана окончательно связь земли с небом и возможно просвещение оттуда земной непроглядной жизни деревни. В другом произведении («Моя жизнь») Чехов говорит: «В самом деле, были (в жизни мужиков) и грязь, и пьянство, и глупость, и обманы, но при все том, однако, чувствовалось, что жизнь мужицкая в общем держится на каком-то крепком, здоровом стержне. Каким бы неуклюжим зверем ни казался мужик, идя за своей сохой, и как бы он ни дурманил себя водкой, все же, приглядываясь к нему ближе, чувствуешь, что в нем есть то нужное и очень важное, чего нет, например, в Маше (дочери инженера) и в докторе (Благово), а именно: он верит, что главное на земле правда и что спасение его и всего народа в одной лишь правде, и потому больше всего на свете он любит справедливость». Наконец, Горький, хотя многих из своих героев выводит безрелигиозными и даже восстающими против Бога, но и он останавливается пред существованием в человеке совести, не замолкающей даже на крайней ступени падения человека (рассказ «Тоска»), говорит, что «человек всюду носит в себе Бога... Я пришел снизу, со дна жизни, оттуда, где грязь и тьма, где человек еще полузверь, где вся жизнь — только труд ради хлеба... но и там сверкают на солнце неоцененные алмазы великодушия, ума и героизма, и там есть любовь и красота... в крупицах, в малых зернах, да! — но есть». Не говорим уже о таких типах, как Лука странник («На дне»), в которых Горький еще более приближается к народному идеалу истинного человека. Итак, если чтимые нашим обществом писатели или сознательно, невольно преклоняются пред религиозным идеалом Евангелия, пред народным идеалом, а этот последний есть идеал преподобных, то пусть и из нас никто не считает религию лишь одною из числа тех обязанностей, которые исполнить требуется общественными приличиями или необходимостью; пусть религия, вера во Христа будет для нас действительно тем, чем всегда сознательно или хотя невольно признавали ее и лучшие наши писатели, то есть основою нашей жизни, глубочайшим жизненным нервом, управляющим всеми ее движениями. Приложим заботу к тому, чтобы хотя изредка, хотя временами сердце наше согревалось для любви к Богу, во время молитвенных собраний и в различных случаях жизни приходило оно в умиление! И как вера святого благоверного князя Александра и других святых «побеждала мир» (1 Ин. 5, 4), так пусть побеждает она и в нас «мир» со страстями его, да одушевляет на подвиги любви и на исполнение заповедей Христовых! Аминь. Священномученик Фаддей (Успенский)http://www.pravoslavie.ru/1545.html

|

|

|

|

« Последнее редактирование: 12 Сентября 2024, 10:48:28 от Александр Васильевич »

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #53 : 07 Сентября 2016, 10:17:45 » |

|

В Санкт-Петербурге пройдет крестный ход в честь св. князя Александра Невского Москва, 6 сентября 2016 г. В понедельник, 12 сентября, в Санкт-Петербурге пройдет традиционный крестный ход по Невскому проспекту от Казанского собора к Александро-Невской лавре. Предстоящее молитвенное шествие приурочено к празднованию Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Петербург. Традиция ежегодного крестного хода в день памяти небесного покровителя Санкт-Петербурга была утверждена императрицей Елизаветой Петровной в 1743 году. Возглавляемое членами императорской семьи ежегодное молитвенное шествие, на протяжении десятилетий было одним из самых массовых и важных событий в жизни Петербурга. Возрождение традиции ежегодного крестного хода состоялось в 2013 году, когда северная столица отмечала 300-летний юбилей Александро-Невской лавры, где хранятся мощи святого благоверного князя Александра. А уже в 2015 году в крестном ходе по Невскому проспекту приняло участие свыше 100 тысяч человек. Как ожидается, и в этом году по главной магистрали северной столицы пройдут десятки тысяч петербуржцев, а также гостей и паломников из Переславля, Новгорода, Пскова и других городов России. http://www.pravoslavie.ru/96803.html

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #54 : 12 Сентября 2016, 10:44:41 » |

|

Святой Александр Невский: победа Христа и «баланс сил» М. Нестеров. Князь Александр Невский М. Нестеров. Князь Александр НевскийИмя благоверного князя Александра Невского вписано в светскую историю, прежде всего, яркими красками военных побед, во многом определивших дальнейшее развитие Руси. Однако кроме воинской доблести, патриотизма, мужественного самоотвержения есть в подвиге святого и то, что невозможно постичь одной логикой светского мышления… В Евангелии от Иоанна Спаситель говорит, обращаясь к Своим ученикам: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Ин 14:27). В этих словах мы слышим свидетельство Самого Бога о том, что в наследие верующим в Него Он оставляет мир. Как трудно нам в сложных обстоятельствах жизни понять это слово о мире. Еще труднее совместить его с подвигом знаменитого полководца, доблестного воина, устрашавшего своим мужеством врагов Отечества. Мир Божий – это победа Христа, мир человеческий – это «баланс сил». Первое – вечно, второе – непостоянно…Однако связь здесь есть, и отнюдь не случайная. К ней стоит приглядеться. Она теряется, когда Христа пытаются найти там, где Он и не намеревался оставлять свидетельства о Себе. Ведь сказал же Спаситель просившему рассудить спор о наследстве с братом: «Кто поставил Меня судить или делить вас?» (Лк 12:14). И это серьезная трагедия нашего времени – тот, кто не находит Бога в удобном и понятном для себя мире, кто не получает ответ на свое требование к Творцу, пытается найти приемлемую подмену вечности. В Православии же все с точностью наоборот. Здесь не стараются вписать Бога в свои представления о вечном, здесь честно признают, что нет Бога там, где о Нем вспоминают лишь для достижения своих эгоистических целей. Здесь все слишком очевидно: ты либо со Христом, либо с теми, кто научился добиваться всего своими силами. Таким же образом стоит смотреть на мир, который оставил нам Спаситель. Мир Божий – это победа Христа, мир человеческий – это «баланс сил». Первое – вечно, второе – слишком непостоянно… Святой князь Александр избрал труды во имя победы Христа вместо тонкой дипломатии ради шаткого мира«Научил еси нас премудрым делом твоим: ничтоже можем изнести от мира сего, воньже ничтоже внесохом», – слышим в похвальных песнопениях благоверному князю Александру и понимаем, что это не чествование воеводы, вся сила которого заключена в стойкости подчиненных и крепости оружия. «Благочестием и верою пресветло украшен, яко благочестив скипетроносец, и преизряден, и преименит, Пресвятыя Троицы поборник был еси…», – все яснее очерчивает Церковь образ святого. И в этом образе на первый план выходят не победы над неприятелем, а мотивы, которые побуждали благоверного князя вместо того, чтобы искать установления выгодного временного баланса сил, идти путем трудов и многих усилий для защиты веры отцов. Это была не война ради политических интересов, не удовлетворение тщеславных амбиций, а действительный акт веры. Вот в чем подвиг благоверного князя. Он смог в трудных обстоятельствах времени отказаться от политических игр и последовать зову верующего сердца, которое требовало решительных действий в защиту Православия. Святой князь Александр избрал труды во имя победы Христа вместо тонкой дипломатии ради шаткого мира. Приобретенный им мир был истинным, хотя и облеченным с внешней точки зрения в суету ратных подвигов. И это очень важный пример для нашей жизни. Речь идет не о проблемах глобальной политики. Мы говорим о вещах более важных – о спасении конкретной души. В этом смысле подвиг благоверного князя Александра входит в нашу жизнь как совершенно определенный вопрос: ты за победу Христа, или тебе ближе «баланс сил»?  Нестеров М.В. «Успение Александра Невского» Нестеров М.В. «Успение Александра Невского»Мир, который вносит в нашу жизнь вера, невозможно познать тому, кто не ищет Христа. Этот мир очень далек от представления о спокойном течении внешней жизни и благоустроенности изменчивой действительности, которые обычно понимаются под миром людьми далекими от веры. Если мир Божий – это победа Христа, то естественно, что его установлению в нашей жизни должна предшествовать определенная борьба. Здесь компромиссов не бывает. Все слишком важно. Смысл умиротворения во Христе не в достижении спокойствия, а в понимании того, что действительно важно, а что второстепенно. Компромиссы же бывают на противоположной стороне, где царствует примирение с действительностью. Здесь люди под миром понимают тот самый «баланс сил», который способен сгладить все острые углы внешней жизни. Здесь все покрыто маской спокойствия и комфорта. Единственное, о чем часто забывают сказать – что Христос здесь не нужен… Роман Савчукhttp://www.pravoslavie.ru/75621.html

|

|

|

|

|

Записан

Записан

|

|

|

|

Александр Васильевич

Глобальный модератор

Ветеран

Сообщений: 109084

Вероисповедание: православный христианин

Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата

|

|

« Ответ #55 : 12 Сентября 2016, 11:08:36 » |

|