Требовалось усилить советские части на Дальнем Востоке, и с мая по август 1945 года по Транссибирской железнодорожной магистрали с запада на восток на расстояние от 9 до 12 тысяч километров происходила перевозка войск и грузов. За это время к местам проведения будущего наступления было переброшено более миллиона бойцов и командиров.

На войну с Японией ехали лучшие соединения и объединения Красной армии, прославленные в ходе боевых действий с Третьим рейхом и имеющие опыт борьбы с сильным и безжалостным врагом. Впрочем, куда и зачем их везут, солдаты и офицеры могли только догадываться: переброска проводилась в условиях строжайшей секретности.

В памятках красноармейцам и сержантам подчеркивалось, что «достаточно случайно оброненного слова, неосторожной фразы, излишней словоохотливости и желания похвастать боевыми подвигами в присутствии посторонних, чтобы военная тайна была раскрыта и стала достоянием вражеских лазутчиков».

Секретность коснулась и командующих — они ехали на Дальний Восток под чужими фамилиями и званиями. Василевский стал генерал-полковником Васильевым, Мерецков — генерал-полковником Максимовым, Малиновский — генерал-полковником Морозовым.

Это вызвало немало сложностей и курьезных моментов, поскольку некоторые подчиненные, хорошо знавшие маршалов по совместной службе, искренне недоумевали, встретив их в более низких званиях.

Мерецков вспоминал:

Во время моей встречи в Хабаровске с Максимом Пуркаевым старый сослуживец, отлично знавший, кем я был, увидев на мне погоны генерал-полковника и показав на них, сочувственно спросил: «Кирилл Афанасьевич, что случилось?»Я усмехнулся, ответив, что все, дескать, бывает на свете, и раскрыл удостоверение за подписью Верховного главнокомандующего. Из документа вытекало, что перед Пуркаевым стоит Максимов

Василевский рассказывал: «Мое временное воинское звание не раз ставило в затруднительное положение офицеров, ранее знавших меня на фронтах в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, к примеру в 39-й армии, 6-й танковой армии и других. Когда я прибывал в часть или соединение, дежурный подавал команду; подходит для доклада, как ему было сообщено, генерал-полковнику Васильеву, а видит маршала Василевского в форме генерал-полковника. Некоторые из них стояли какое-то время в недоумении с поднятой рукой у головного убора».[/b][/i]

Несмотря на принятые меры безопасности, скрыть от противника резкое увеличение войск по ту сторону границы было невозможно, однако японцы полагали, что Советский Союз если и начнет войну, то не ранее сентября 1945 года, когда закончится сезон проливных дождей.

Камикадзе против советских танков

На Потсдамской конференции с участием Сталина, Черчилля (а также сменившего его на посту премьер-министра по итогам выборов в британский парламент Клемента Эттли) и нового президента США Гарри Трумэна, проходившей в пригороде Берлина с 17 июля по 2 августа, Москва еще раз подтвердила союзническое соглашение о том, что СССР вступит в войну против Японии ровно через три месяца после капитуляции Германии.

26 июля союзники выдвинули Токио ультиматум о безоговорочной капитуляции, который 28 июля японское правительство отклонило. 6 августа США подвергли атомной бомбардировке японский город Хиросима, 9 августа — Нагасаки, мгновенно уничтожив 120 тысяч жителей.

Последняя надежда избежать поражения исчезла после начала советского наступления. 9 августа 1945 года премьер Судзуки заявил:

Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны

Тем не менее японские войска, воспитанные в духе фанатичного патриотизма, оказывали наступающим ожесточенное сопротивление. Многие солдаты, попав в окружение, переходили к диверсионным действиям, против советских танков использовались летчики-камикадзе.

Герой Советского Союза гвардии капитан Дмитрий Лоза вспоминал: «Первый самолет на малой высоте помчался к головному танку батальона и с полного хода врезался в его лобовую часть. Куски фюзеляжа разлетелись в разные стороны. Искореженный мотор рухнул под гусеницы, языки пламени заплясали на корпусе "Шермана". Десантники с первых трех танков кинулись к кирпичному зданию, чтобы укрыться в нем».

Второй японский летчик направил свою машину в это строение, но, пробив крышу, она застряла на чердаке

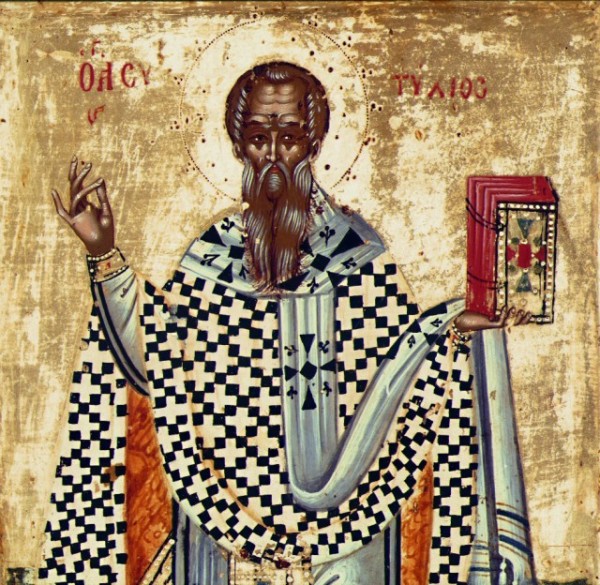

Дмитрий Лоза, Герой Советского Союза

Герой Советского Союза Дмитрий Лоза. Фото: Wikimedia

Борьбу с советскими танками вели и солдаты-смертники, которые располагались в засадах, после чего, обвешанные взрывчаткой, внезапно бросались под вражеские бронемашины либо подталкивали мину под гусеницы с помощью длинного шеста.

Белобородов признавал: «Должен отметить, что в Маньчжурской операции наибольшие потери в танках мы понесли не на минных полях, не от огня японской артиллерии, но именно от действий этих смертников».

Мерецков писал в своих мемуарах: «В Дуннинском укрепленном районе, где наступала 25-я армия, японские офицеры, видя бесполезность дальнейшего сопротивления, приказывали своим солдатам сдаваться, однако последние не выполняли этих приказаний и расстреливали офицеров».

Несмотря на это советские войска уверенно наступали на всех направлениях.

11 августа части Забайкальского фронта подошли к склонам Большого Хингана и преодолели их, в том числе 6-я гвардейская танковая армия генерала Андрея Кравченко (технику спускали с гор на тросах, при этом задние танки служили своего рода якорем для впереди идущих), после чего соединения вышли на Центрально-Маньчжурскую равнину и начали двигаться к столице Маньчжурии городу Чанчуню и крупному промышленному центру Мукдену.

Василевский писал: «За это же время войска 1-го Дальневосточного фронта в условиях труднопроходимой горно-таежной местности, прорвав сильную полосу обороны, напоминавшую линию Маннергейма, только в больших масштабах, и овладев семью мощными укрепленными районами, продвинулись в глубь Маньчжурии на 120-150 километров и завязали бой за город Муданьцзян».

Объединения Пуркаева вели бои на подступах к Цзямусы и Цицикару. Тем самым к исходу шестых суток советского наступления Квантунская армия оказалась расчлененной на части.

«Уличные бои приняли ожесточенный характер»

Участник боев в Маньчжурии, подполковник в отставке Борис Деревянкин вспоминал: «Бои за Муданьцзян шли очень страшные, ожесточенные, переходящие в рукопашные схватки. Обороняли его около пяти дивизий и два отряда смертников по 200 человек в каждом. Город переходил из рук в руки несколько раз. Погибло там много японцев, но и наших полегло тоже немало».

Белобородов писал о сражении за Муданьцзян, который брала его армия: «Уличные бои с первых часов приняли ожесточенный характер. Только в течение одного дня 9-й пулеметно-артиллерийский батальон, расстреливая из орудий прямой наводкой, подрывая толом или связками гранат, штурмом взял 38 дотов и дзотов! Задача для батальона, насчитывавшего пять-шесть сотен человек, прямо скажем, сверхтяжелая».

15 августа 1945 года в 12 часов дня японские подданные впервые услышали голос императора Хирохито, который обратился к ним по национальному радио.

Монарх сообщил, что принимает условия Потсдамской конференции:

Ситуация в войне сложилась не в пользу Японии. Более того, противник применил новую бомбу невиданной разрушительной силы, которая погубила множество ни в чем не повинных людей. Если мы будем вести войну и дальше, это будет означать не только ужасную гибель и уничтожение японского народа, но также приведет к гибели всей человеческой цивилизации

Император Хирохито у окна своего личного вагона. Фото: Bettmann / Getty Images

Однако войска Квантунской армии продолжали упорно сопротивляться.

16 августа в советской печати было опубликовано разъяснение начальника Генерального штаба Красной армии генерала Алексея Антонова: «Сделанное японским императором сообщение о капитуляции Японии является только общей декларацией о безоговорочной капитуляции. Капитуляцию вооруженных сил Японии можно считать только с того момента, когда японским императором будет дан приказ своим вооруженным силам прекратить боевые действия и сложить оружие и когда этот приказ будет практически выполняться».

16 августа Муданьцзян был очищен от противника. 17 августа генерал Ямада сообщил радиограммой Василевскому, что он отдал приказ своим войскам прекратить сопротивление и готов вступить в переговоры с советскими представителями.

В ответ Василевский радировал: «Предлагаю командующему войсками Квантунской армии с 12 часов 20 августа прекратить всякие боевые действия против советских войск на всем фронте, сложить оружие и сдаться в плен. Указанный выше срок дается для того, чтобы штаб Квантунской армии мог довести приказ о прекращении сопротивления и сдаче в плен до всех своих войск. Как только японские войска начнут сдавать оружие, советские войска прекратят боевые действия».

Одновременно Василевский отдал приказ войскам Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов: «В связи с тем, что сопротивление японцев сломлено, а тяжелое состояние дорог сильно препятствует быстрому продвижению главных сил наших войск при выполнении поставленных задач, необходимо для немедленного захвата городов Чанчунь, Мукден, Гирин и Харбин перейти к действиям специально сформированных, быстроподвижных и хорошо оснащенных отрядов».

В кратчайшие сроки были сформированы спецотряды, состоящие из танковых частей и стрелковых подразделений, посаженных на грузовики, которым были приданы артиллеристы-противотанкисты. Наряду с этим советское командование сбросило воздушные десанты в Далянь (бывший Дальний), Гирин, Мукден, Порт-Артур, Харбин, Чангун и несколько других городов. Тихоокеанский флот осуществил несколько тактических морских десантов, захватив корейские порты, оккупированные японцами.

Практически везде противник оказывал ожесточенное сопротивление. 140-й отдельный разведывательный отряд Тихоокеанского флота капитан-лейтенанта Виктора Леонова трое суток вел ожесточенный бой в порту Сейсин против численно превосходящего противника.

Получивший вторую Звезду Героя Советского Союза за эти бои Леонов писал в своих воспоминаниях: «Японские снайперы стреляют с чердаков, из окон домов. Самураи из отряда смертников, переодетые в гражданское платье (разведчики принимали их за местных жителей и потому не трогали), бьют нам в спину. Бои, неожиданные и скоротечные, возникают в разных местах, управлять ими трудно».

***

Василевский свидетельствовал: «С 19 августа японские войска почти повсеместно начали капитулировать. У нас в плену оказалось 148 японских генералов, 594 тысячи офицеров и солдат. К концу августа было полностью закончено разоружение Квантунской армии и других сил противника, располагавшихся в Маньчжурии и Северной Корее. Успешно завершались операции по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов».

Безвозвратные потери Красной армии и монгольских войск в Маньчжурской наступательной операции составили более 12 тысяч человек, свыше 24 тысяч было ранено. Квантунская армия потеряла погибшими, по разным данным, от 21 тысячи до 84 тысяч солдат и офицеров, японские потери пленными, ранеными и пропавшими без вести превысили 640 тысяч человек.

2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» представители стран-союзников подписали Акт о безоговорочной капитуляции Японии, что означало окончание Второй мировой войны.

https://dzen.ru/a/aJZnkSpB1VzmJ8S1