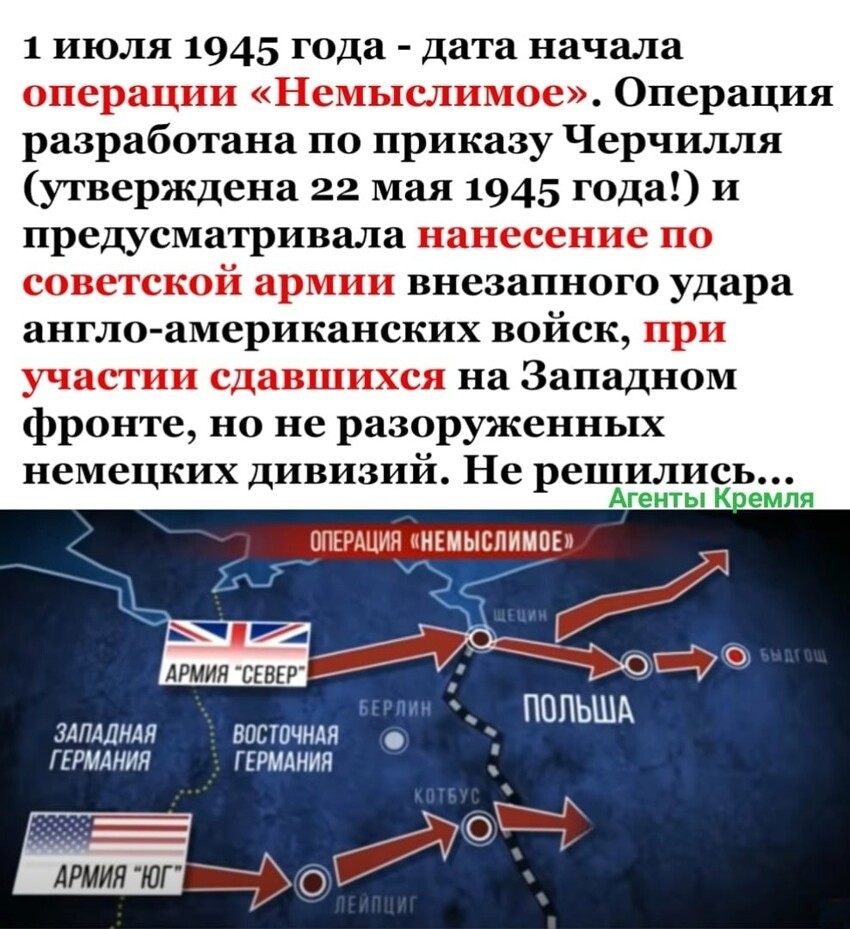

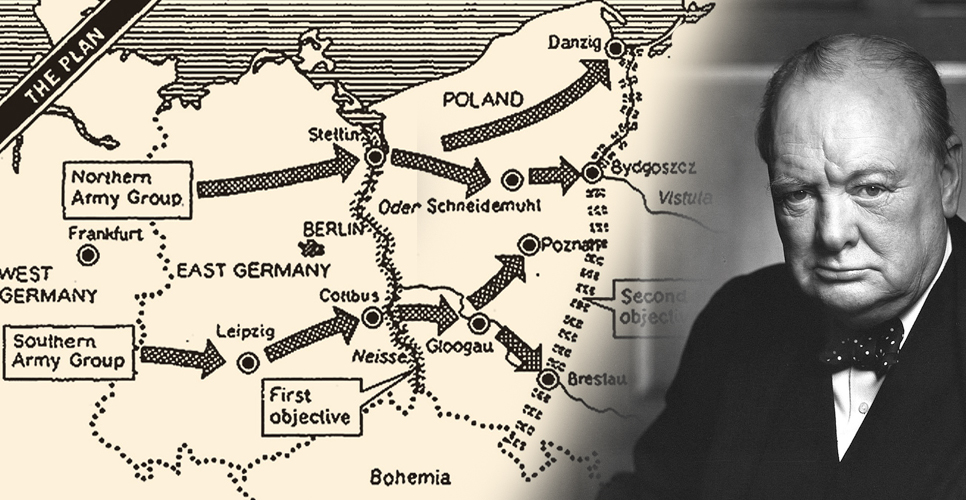

Игорь ШишкинКак Сталин не дал Черчиллю спровоцировать советско-американскую войнуВ мае-июне 1945 г. мир находился в шаге от Третьей мировой. Она не состоялась не из-за своей «немыслимости», а потому, что к подобному развитию событий Кремль был готов. Провокация Черчилля провалилась, и в память о ней остались лишь документы под кодовым названием «Немыслимое», а не десятки миллионов погибших.

Операция «Немыслимое», разработанная по приказу Черчилля, предусматривала нанесение по советской армии 1 июля 1945 г. внезапного удара англо-американских войск, при участии сдавшихся на Западном фронте, но не разоруженных немецких дивизий. Устоявшееся восприятие этой операции — нечто именно «немыслимое». Такое, чего в реальности никак не могло произойти.Странный и досадный «вывих» во взаимоотношениях стран Антигитлеровской коалиции, порожденный особенностями психики Черчилля. Не более того.

Стандартную точку зрения на «Немыслимое» очень точно выразил в последнюю годовщину несостоявшейся операции американский специалист в области обороны и истории Майкл Пек на страницах The National Interest: «Можно ли было в то время придумать более несусветную задачу: чтобы истощенная и измученная двумя мировыми войнами Британия развязала превентивную войну с целью разгрома советского колосса? … Этот план составляли, либо принимая желаемое за действительное, либо из чистого отчаяния… Операция «Немыслимое» была поистине немыслимой».

Гаврилин Сталин и Черчилль на Ялтинской конференции, 1945

Гаврилин Сталин и Черчилль на Ялтинской конференции, 1945В России операцию «Немыслимое» чаще всего вспоминают в пропагандистских целях, когда появляется необходимость обличить вероломство и агрессивную сущность бывших партнеров по Антигитлеровской коалиции — а вы собирались вместе с нацистами вонзить нож в спину союзника. Само же отношение к плану операции практически не отличается от западного — бред, не заслуживающий серьезного внимания (исключение составляет позиция Владимира Мединского).

Однако есть все основания утверждать, что странным в этом плане является только его название — «Немыслимое». Попытка Черчилля спровоцировать американо-советскую войну сразу после Победы над Германией была очень даже «мыслима», и мир действительно в мае-июне 1945 г. находился в шаге от Третьей мировой. Она не состоялась не из-за своей «немыслимости», а потому, что к подобному развитию событий Кремль был готов. Именно поэтому провокация Черчилля провалилась, и в память о ней остались лишь документы под кодовым названием «Немыслимое», а не десятки миллионов погибших.

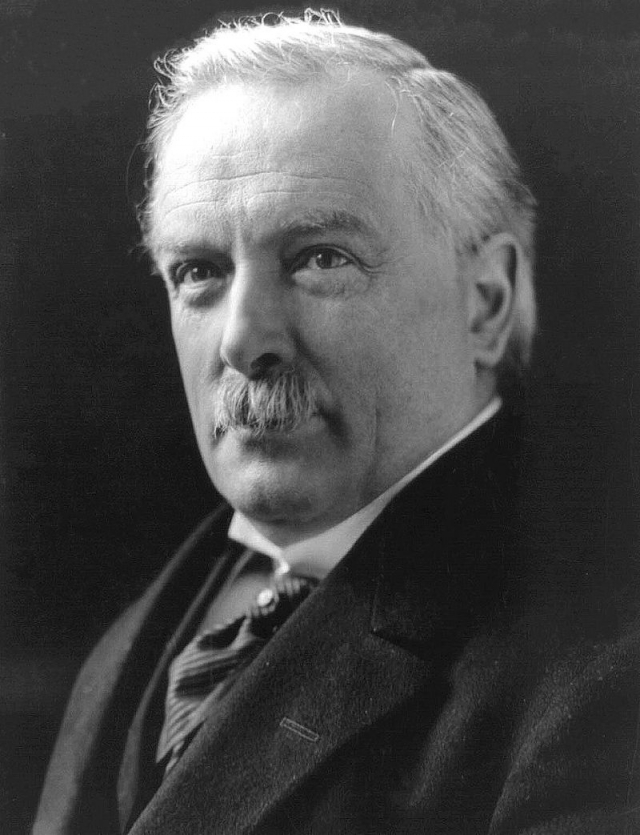

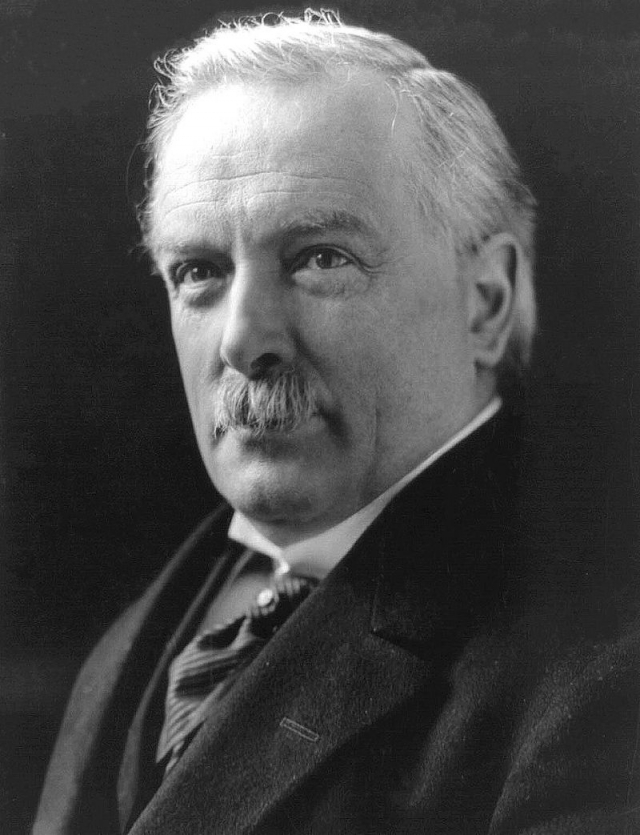

Приведу три примера, подтверждающие, что ничего «немыслимого» и спонтанного в той инициативе Черчилля не было. Использовать против России войска разбитой Германии — не «ноу-хау» 1945 г. Эту идею Черчилль пытался реализовать сразу после окончания Первой мировой войны: «Подчинить своей власти бывшую русскую империю — это не только вопрос военной экспедиции, это вопрос мировой ПОЛИТИКИ… Покорить Россию… мы можем лишь с помощью Германии». В письме Ллойд Джорджу от 9 апреля 1919 г. он прямо предлагал премьеру Британской империи «накормить Германию и заставить ее бороться против большевизма».

53 премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж

53 премьер-министр Великобритании Ллойд ДжорджВторой пример. В конце Тегеранской конференции, на которой стало очевидно, что Британская империя стремительно теряет влияние, а послевоенный миропорядок будут определять два центра силы — США и СССР, Черчилль, по свидетельству его личного врача лорда Морана, заявил о том, что после войны с Германией «может разразиться еще более кровопролитная война». Сказано это было за два года до «Немыслимого».

Третий пример. Премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж, узнав о Февральской революции и крахе Российской империи (на тот момент союзнице Британии по Антанте) радостно воскликнул: «Одна из главных целей войны достигнута!». Сейчас совершенно не важно, с какой степенью точности передали слова премьера. Важно, что они предельно точно выражают суть традиционного британского, а не только Черчилля, отношения к союзникам.

Для адекватного восприятия операции «Немыслимое» необходимо учитывать несколько факторов.

1. Вторая мировая война не была войной всего прогрессивного человечества против «коричневой чумы», что автоматически делало бы немыслимым объединение с силами зла против своего союзника из лагеря сил добра. Она, как и Первая мировая война, была порождена борьбой великих держав Запада за гегемонию, за власть, финансы и ресурсы. Единственное отличие Второй мировой состояло в том, что для всех ее организаторов (Англии, США, Германии) одной из целей войны было уничтожение СССР. Хотя и в Первую мировую одной из целей ее организаторов (Англии и Германии) было уничтожение Российской империи.

2. Штабы всех стран мира составляют планы операций на все мыслимые и немыслимые случаи. Работа у них такая. Однако план операции «Немыслимое» разрабатывался по прямому приказу премьер-министра Британской империи, соответственно, он должен рассматриваться и оцениваться исключительно в системе координат геополитики.

3. Черчилль, автор «Немыслимого», — один из самых выдающихся политических деятелей Великобритании, а не экзальтированная девица, склонная строить немыслимые планы. Его главной целью на протяжении всей войны было спасение Британской империи («Я стал первым министром короля не для того, чтобы председательствовать при ликвидации Британской империи»). Да, по факту, судьба распорядилась так, что именно ему и пришлось председательствовать при обрушении Империи. Но Черчилль сделал для ее спасения все возможное и невозможное, включая попытку спровоцировать американо-советскую войну в 1945 г. Не удалось. Как говорил Портос: «Не всякий бой можно выиграть. Великий Помпей проиграл Фарсальскую битву».

4. Англия до середины прошлого века — это не маленький уютный и благоустроенный островок, жить на котором стремятся нувориши со всех концов Земли. Это была не имевшая аналогов в истории человечества по размерам и богатству самая мощная в мире Империя, над которой действительно никогда не заходило Солнце. По итогам Первой мировой войны каждый пятый квадратный километр суши оказался подконтролен «владычице морей», а каждый четвертый житель планеты платил ей дань.

5. Последнее, что необходимо учитывать при оценке операции «Немыслимое» — главный и неизменный в веках принцип британской внешней политики: «У Англии нет вечных союзников и постоянных врагов — вечны и постоянны ее интересы». Вечный и постоянный британский интерес, которым из столетия в столетие руководствовались британские политики — это стремление к гегемонии, праву получать львиную долю от колониального разграбления мира.

Начиная с XVI в., Англия в течение четырех веков в упорной и кровавой борьбе смогла последовательно сокрушить все самые могущественные державы-конкуренты Европы. Первой британскую хватку испытала на себе Испания, затем пришел черед Голландии. В ходе этой многовековой борьбы постепенно выработался «фирменный» английский стиль — сражаться чужими руками, сталкивая врагов друг с другом, и натравливая на могучего соперника коалицию из его соседей-врагов. Кому только за прошедшие столетия не пришлось выполнять функцию «британской шпаги на континенте».

Победа в «наполеоновских войнах», добытая в основном чужой, преимущественно русской, кровью, сделала Британию неоспоримым гегемоном Запада. Казалось, весь мир лежал у ее ног. Однако именно тогда Лондону пришлось впервые узнать, что не бывает «добра» без «худа». «Шпага на континенте» и не подумала вести себя подобно сделавшему свое дело мавру. «И скоро силою вещей Мы очутилися в Париже, А русский царь главой царей» (А. С. Пушкин). Мировое господство, столь близкое и столь желанное, не состоялось.

На пути вечных и постоянных английских интересов оказалась Российская империя. И надо отдать должное британскому правящему классу, на этот вызов он ответил упорной и не прекращавшейся сто лет гибридной, как сейчас бы сказали, войной против России. Ее устоявшееся название — «Большая игра», ни в коей мере не передает всей ожесточенности того противоборства. Противоборства, дважды вылившегося в полномасштабные войны — Крымскую и Русско-японскую.

Первая мировая война, спровоцированная Британской империей, казалось бы (опять, казалось бы), устранила все препятствия на пути к реализации ее вечных и постоянных интересов. Германская империя разгромлена, Австро-Венгерская и Османская империи уничтожены, Франция обескровлена, на территории бывшей Российской империи хаос Гражданской войны. Полный триумф. Pax Britannica — отныне и во веки веков!

Однако Лондону вновь пришлось узнать, что не бывает «добра» без «худа». Первая мировая вывела на арену борьбы за гегемонию нового хищника — Соединенные Штаты Америки. К тому же этот молодой хищник умудрился сказочно нажиться на войне и стать ведущей экономикой мира. Впервые за несколько веков на устроенном англичанами кровопролитии нажились не они, а кто-то другой.

Мало этого, списанная со счетов Российская империя преобразилась в Советскую Россию и превратилась из препятствия на пути к мировому господству в прямую угрозу самому существованию Британской империи. Лозунг английских консерваторов «Чтобы жила Британия, большевизм должен умереть» — это не паранойя, это реализм.

Спровоцировать по хорошо отработанному алгоритму двух своих новых смертельных врагов на войну между собой (как это удалось сделать с Российской империей и Вторым рейхом) в случае с Советским Союзом и Америкой Лондону не позволяли ни география, ни уровень тогдашней военной техники. Самостоятельно же уничтожить их у Британской империи не было никакой возможности.

Безвыходная ситуация? Нет. Англичане потому и смогли превратить маленький остров в центр невиданной в истории Империи, что в любых, самых безвыходных обстоятельствах продолжали бороться за вечные и постоянные британские интересы.

Ответом на новый вызов Британии стала искусственная реанимация Лондоном поверженной Германии, политика «умиротворения», направленная на организацию новой большой войны в Европе. Советский Союз и Третий рейх должны были перемолоть силы друг друга, а Франция выполнить функцию «британской шпаги на континенте» и добить чуть живого победителя в советско-германской войне. Британия в результате получает лавры спасителя цивилизации от большевизма, ставит под свой контроль промышленный потенциал Европы и ресурсы России. Американские претензии на гегемонию «обнуляются».

Авантюра? Несомненно. Но она была единственным шансом Британской империи на спасение.

Пактом Молотова-Риббентропа Сталин пустил под откос английский сценарий Второй мировой войны. Фактически, то был смертный приговор Британской империи. После разгрома Франции у Лондона осталось лишь два варианта действий, ни один из которых не мог привести к спасению Империи. В первом варианте, стать союзником Германии в войне против СССР, а затем и Америки, и в случае победы обязательно быть съеденным немцами на десерт. Во втором варианте, стать союзником СССР и США против Германии и после победы быть столь же гарантированно съеденным на десерт Америкой.

В британской элите верх одержали сторонники второго варианта реализации вечных и постоянных английских интересов. Насколько напряженно протекала та схватка «бульдогов под ковром» свидетельствует «дело Гесса».

Причина выбора второго варианта, конечно же, не в ненависти к нацизму. Причина в том, что он давал ничтожно малый, но все же шанс Британской империи уцелеть или хотя бы ликвидироваться с наименьшими для метрополии потерями. Точнее, он давал два микро шанса.

Первый микро-шанс — СССР в ходе войны истекает кровью. Победа становится для него Пирровой. Америка же, занятая войной с Японией после разгрома Третьего рейха, вынужденно уходит из Европы. Подобно тому, как ей пришлось это сделать после победы над Вторым рейхом. Британская империя при таком раскладе, конечно, не триумфатор, но уже и не десерт для янки.

Второй микро-шанс — совместная война против Гитлера — означает высадку американских войск в Европе, а это открывает возможность для Лондона спровоцировать прямое военное столкновение США и СССР. При таком развитии событий янки опять будет не до десертов.

В сущности, для Черчилля вся Вторая мировая война — это отчаянная борьба за реализацию одного из этих двух микро-шансов, борьба за то, чтобы «не председательствовать при ликвидации Британской империи». Борьба, в которой он шел от поражения к поражению.

Победа Красной армии в Курской битве и Тегеранская конференция однозначно показали Лондону, что никаких надежд на реализацию первого микро-шанса нет, что СССР, несмотря на все колоссальные потери, выйдет из войны на пике могущества.

Франклин Рузвельт, 1943, Тегеранская конференция, со Сталиным и Черчиллем

Франклин Рузвельт, 1943, Тегеранская конференция, со Сталиным и ЧерчиллемЯлтинская конференция поставила жирный крест и на втором микро-шансе. Сталин и Рузвельт нашли общий язык за счет интересов Британской империи. США признали Восточную Европу сферой влияния СССР в обмен на признание американского контроля над Западной Европой и обязательство вступить в войну против Японии. Это не снимало ни на минуту всю остроту противоречий между Москвой и Вашингтоном. Сталин добился включения в число государств-победителей Франции и создания французской зоны оккупации для того, чтобы не допустить полной консолидации Запада Америкой. Рузвельт, в свою очередь, не проинформировал Сталина об атомном проекте. Но при этом явно существование Британской империи не входило в планы ни Сталина, ни Рузвельта. И воевать друг с другом на радость Лондону они абсолютно точно не собирались.

Внезапная кончина Рузвельта открыла перед Черчиллем на короткое время «окно возможностей». Много написано и сказано о том, что Гитлер воспринял смерть президента Америки как чудо, способное спасти Третий рейх. Надо полагать, что реакция Черчилля едва ли отличалась от реакции Гитлера. И если Гитлер мог лишь уповать на начало советско-американской войны, то у Черчилля вдруг появилась возможность ее спровоцировать, используя неопытность Трумэна и антисоветский и русофобский настрой американских военных, таких, как генерал Паттон.

Все рассуждения о том, что операция «Немыслимое» с военной точки зрения не могла обеспечить победный блицкриг против СССР и обязательно привела бы к длительной тотальной войне, являются разговорами «от лукавого». Черчилль в вопросах военной стратегии был «ас» из «асов». Но его целью был не стремительный разгром Советского Союза, очевидно невозможный, а втягивание Америки и СССР в войну на взаимное истребление и истощение.

В плане операция «Немыслимое» есть интересный пункт, который гласит, что при ее воплощении в жизнь СССР может пойти на союз с Японией против США. Почему-то его приводят обычно в качестве доказательства полной несостоятельности плана. Забывая о том, что затягивание войны на Тихоокеанском театре военных действий как нельзя лучше отвечало вечным и постоянным британским интересам.

Почему даже после смерти Рузвельта Черчиллю не удалось воспользоваться этим микро-шансом на спасение Британской империи? Ответ очевиден — Сталин не дал. Практически во всех ключевых решениях Ставки, принимавшихся в последние месяцы войны, явно просматривается понимание угрозы новой войны с союзниками по Антигитлеровской коалиции. Владимир Мединский в своей недавней онлайн-лекции для студентов Дипакадемии очень точно сказал, отвечая на вопрос одного из слушателей, что немыслимой операцию «Немыслимое» сделал Советский Союз.

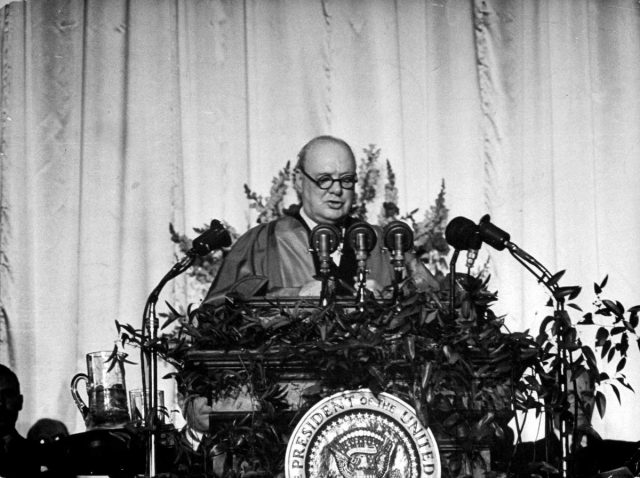

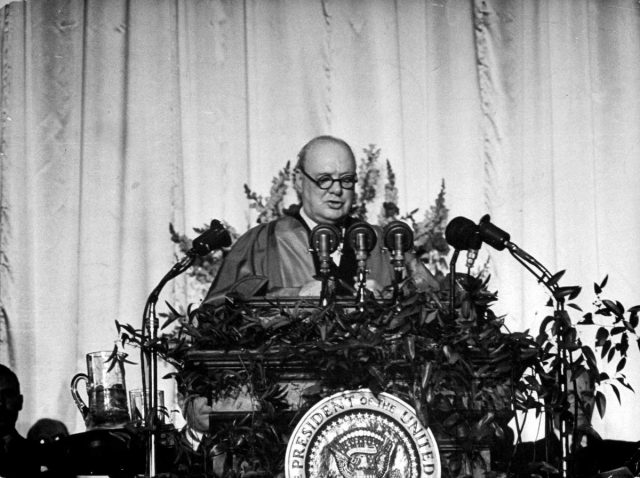

Уинстон Черчилль произносит Фултонскую речь

Уинстон Черчилль произносит Фултонскую речьИсторик Алексей Исаев назвал Берлинскую операцию советской атомной бомбой. И он прав. Эта операция была такой же демонстрацией силы СССР, как и атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки демонстрацией силы США. Она показала абсолютное превосходство Советской армии, ее невероятную мощь и воинское искусство. После этой операции для большинства американских и английских военных стало очевидно, что поддержка плана Черчилля лично для них равносильна самоубийству.

Когда же накануне назначенного в плане «Немыслимое» дня Х маршал Жуков неожиданно передислоцировал советские войска в Европе, и тем самым дал понять союзникам, что внезапности не будет и что, соответственно, лишь немногим счастливцам удастся удрать за Ла-Манш, запущенная Черчиллем провокация окончательно провалилась. Третья мировая война в 1945 г. не началась. Но это не вина Черчилля.

В заключение следует отметить, что за вечные и постоянные британские интересы Черчилль продолжил сражаться и после провала операции «Немыслимое» и утраты поста премьер-министра Британской империи. Знаменитую Фултонскую речь, положившую начало Холодной войне, часто трактуют исключительно как выполнение Черчиллем американского заказа. Но это очень упрощенный подход. Черчилль вел и свою собственную игру, направленную и против СССР, и против США. Один из ведущих специалистов по Британии академик В. Г. Трухановский писал: «План Черчилля, рассчитанный на восстановление ведущей роли Англии в мировой политике, предусматривал, как это ни кажется странным, оттеснение США на второе место. Добиться этого Черчилль рассчитывал в результате американо-советского столкновения. <…> Но история в итоге распорядилась по-своему».

https://regnum.ru/article/2966912https://zavtra.ru/blogs/kak_stalin_ne_dal_cherchillyu_sprovotcirovat_sovetsko-amerikanskuyu_vojnu