(Окончание)

Несомненно, инок Андрей хорошо знал и святого митрополита Фотия, заменившего умершего митрополита Киприана в 1409 г. Это следует со всей очевидностью хотя бы из того, что Андрей и Даниил к приезду Фотия расписывали в 1408 г. кафедральный митрополичий собор во Владимире. Фотий также принадлежит к числу высокообразованных, духовных и деятельных иерархов, ему принадлежит ряд посланий, которые инок Андрей, несомненно, знал.

«Всех превосходящий в премудрости зельне», по выражению преподобного Иосифа, инок Андрей хорошо знал творения многих святых отцов и учителей Церкви. Ему, несомненно, были известны творения святого Дионисия Ареопагита, переведенные на славянский язык в XIV в. Афонским монахом Исаией по поручению высшей церковной власти в связи с исихастскими спорами. Ему были близки и творения святого Григория Синаита, доступные русскому читателю. В круг чтения просвещенного человека и, несомненно, святого Андрея входили «Богословие» Иоанна Дамаскина, «Шестоднев» Иоанна Экзарха, «Палея толковая» и другие творения православных писателей и отцов Церкви.

В 1408 г., как сообщает летопись, преподобный Андрей и Даниил расписывают Успенский собор во Владимире. Под этим годом летописи указывают: «Того же лета мая 25-го начата бысть расписываться великая и соборная церковь Пречистая Володимирская повелением великого князя, а мастеры Данило-иконник да Андрей Рублев».

В коротком летописном сообщении обращает внимание, что указана дата начала росписи. Это исключительный случай. Очевидно, росписи придавалось огромное значение, что объясняется ожиданием приезда из Константинополя нового митрополита, которым после смерти Киприана в 1406 г. стал Фотий (в 1409 г.).

Владимир продолжал считаться городом-резиденцией митрополита, а городской собор соответственно являлся кафедральным собором. Поэтому митрополичий собор должен был обладать росписями, достойными высокого посланца Константинопольской Церкви, и показать не меньшее достоинство Русской Церкви. Иконописцы, таким образом, осуществляли своего рода «представительскую миссию», причем задача их была очень трудной, если учесть исключительно высокие требования Греческой Церкви того времени к церковному искусству, требования, в первую очередь, духовного свидетельства истины в искусстве, а отсюда и его качества. К тому же ожидаемый митрополит сам по себе был, без сомнения, хороший знаток и ценитель церковного искусства, что следует из его константинопольского воспитания.

Высокая миссия была доверена Даниилу Черному и преподобному Андрею, который упоминается вторым, как более младший. Иконописцы достойно выполнили возложенное на них послушание.

В 1408 г. инок Андрей впервые упоминается вместе со своим «сопостником Даниилом Черным», также ведшим высокую духовную жизнь. С этого года мы знаем о тесной духовной связи двух иконописцев-подвижников, продолжавшейся до самой их смерти, около 20-ти лет. Красноречивые, хотя и краткие свидетельства о духе Христовой любви, соединявшей их, показывает высочайший образец этой любви, подобной тому, что мы встречаем в сказаниях о древних подвижниках христианского Востока. Предание о тесных духовных узах святого Андрея и Даниила бережно сохранялось на протяжении XV века и было написано святым Иосифом Волоцким со слов бывшего игумена Троице-Сергиева монастыря Спиридона. Приведем широко известный текст: «Поведаше же нам и се честный он царь Спиридон... чуднии они пресловущии иконописцы Даниил и ученик его Андрей... толику добродетель имуще, и толико потщение о постничестве и о иночском жительстве, оноже им Божественныя благодати сподобится и толико в Божественную любовь предуспети, яко никогдаже от земных упражнятися, но всегда ум и мысль возносити к невещественному и Божественному свету, чувственное же око всегда возводити ко еже от вещных валов, написанным образом Владыки Христа и Пречистыя Его Матере и всех святых, оно и на самый праздник Светлого Воскресения, на седалищах седяща, и пред собою имуща всечестныя и Божественныя иконы, и на тех неуклонно зряща Божественныя радости и светлости исполняху(ся); и не то что на той день тако творяху, но и в прочая дни, егда живописательству не прилежаху. Сего ради Владыка Христос тех прослави и в конечный час смертный: прежде убо преставися Андрей, потом же разболеся и спостник его Даниил, и в конечном издхновении сый, виде своего спостника Андрея в мнозе славе и с радостию призывающа его в вечное лоно и бесконечное блаженство».

Приведенное краткое сказание святого Иосифа доносит до нас удивительно светлый образ двух подвижников-художников, истинных иноков и аскетов. Они «предуспели» в Божественной любви, которая открылась им и привлекла их к себе. Стяжанием великой божественной благодати преподобный Иосиф объясняет их полный уход от всякого земного попечения, «яко никогда же о земных упражнятися». Выше уже говорилось об их подлинно исихастском опыте. Святой Иосиф кратко излагал их опыт отношения к иконописи, который является подлинно духовным опытом, научающим нас правильному восприятию образа. Созерцание икон для них является праздником, исполняющим сердце «Божественной радостью и светлостью», поскольку возводит ум «от вещественных валов», то есть от материального, огрубленного, недвижимого подражания невещественному, источающему жизнь мира Первообразу. Отсюда и особое значение иконы как свидетельства об истине, отсюда и особо проникновенное отношение к каждому движению кисти.

«Сего ради», то есть ради столь высокого и столь духовного образа жизни «Владыко Христос тех прослави и в конечный час смертный». Уже после кончины святого Андрея его «сопостник» Даниил, не разлучавшийся с ним в сердце своем и по смерти, умирая, получает откровение о прославлении своего духовного брата в Царствии Небесном: «виде... Андрея во мнозе славе и с радостию призывающа его в вечное лоно и бесконечное блаженство». Это особенно важное свидетельство приводится также в несколько иной редакции, в «Житии святого Никона Радонежского», составленном Пахомием Логофетом: «Егда бо хотяше Даниил телесного союза отрешитися, абие видит возлюбленного ему Андреа, в радости призывающа его. Он же, яко виде его, желаше зело, радости исполнися; братиям престоящим поведа им сопостника своего пришествие и абие предаси дух...».

Таким образом, мы имеем два указания о смертной славе святого Андрея. Младший в земной жизни, он указывается старшим в духовном мире и как бы принимает душу праведного Даниила при ее разлучении с телом. Местом вечного упокоения обоих подвижников стал Спасо-Андроников монастырь.

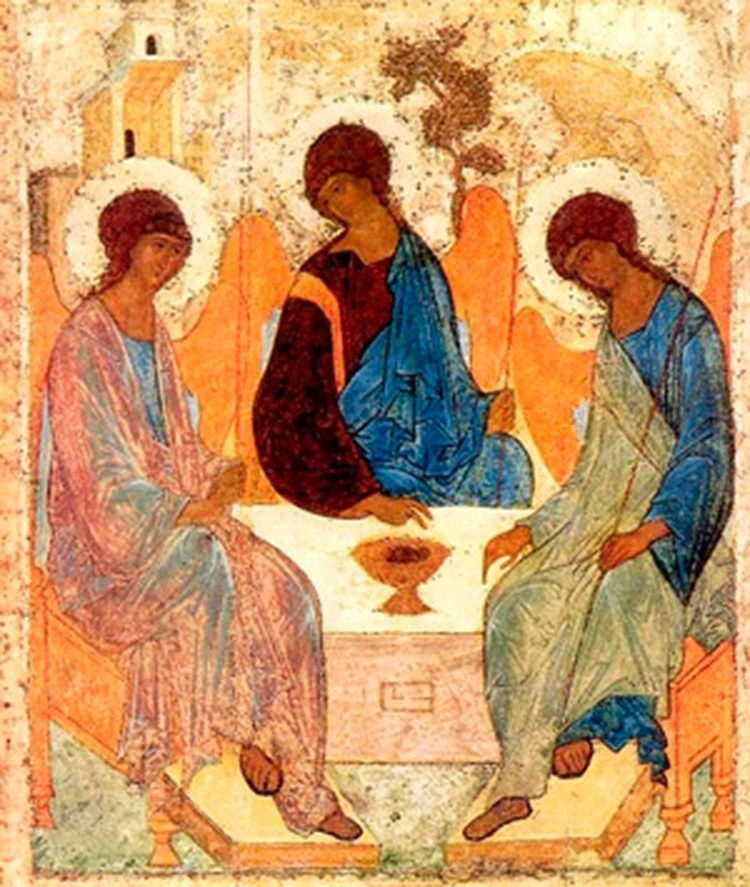

На протяжении ХIV–ХVII вв. память обоих иконописцев, в первую очередь святого Андрея, была окружена глубоким почитанием. В середине XVI в. Стоглавый Собор возвел его во всеобщий образец, предписав писать образ Святой Троице, как писал Андрей Рублев и «пресловущие греческие живописцы». Таким образом, святой Андрей поставлен в один уровень с теми «пресловущими», хотя в подавляющем большинстве безвестными византийскими художниками, которые выработали православный канон иконописи. Можно также думать, что идеальный образ иконописца, начертанный в 43-й главе Стоглава и широко распространившийся через иконописные подлинники, в немалой степени вдохновлен преданием о святом Андрее, хорошо известном отцам Собора.

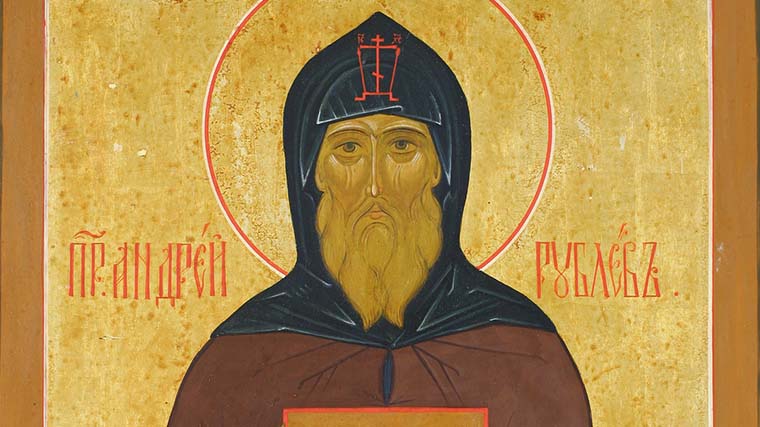

Свидетельство о духовном признании святости преподобного Андрея находим в Строгановском иконописном подлиннике (кон. ХVI в.). Этот подлинник был составлен, по-видимому, в среде придворных иконописцев и пользовался самым широким влиянием и авторитетом. Подлинник сообщает: «Преподобный Андрей Радонежский, иконописец, прозванием Рублев, многия святые иконы написал, все чудотворные, а прежде живяте в послушании у преподобного отца Никона Радонежского. Он повеле при себе образ написати Пресвятыя Троицы, в похвалу отцу своему, святому Сергию чудотворцу...». Здесь святой Андрей именуется преподобным (как, несколько ниже, и Даниил), все его иконы признаются особо благодатными; указывается на его принадлежность к духовной традиции святых Сергия и Никона. Имя святого Андрея (вместе с Даниилом) встречается и в древних месяцесловах.

Место их погребения помнили до конца XVII в. Согласно более позднему источнику, «святые их мощи погребены и почивают в том Андрониеве монастыре под старою колокольнею, которая в недавнем времени разорена, и место сравнено с землею, яко ходити по ней людям всяким и нечистым, и тем самым предадеся забвению (память) о тех их святых мощах».

Старая колокольня находилась, как предполагают, к северо-западу от западной стороны Спасского собора. Для уточнения ее местонахождения необходимы археологические изыскания.

На миниатюрах рукописей XVI в. святой Андрей изображается с нимбом (Остермановский летописец; Лицевое житие святого Сергия. Конец ХVI в. Из Большого собрания Троице-Сергиевой Лавры).

Приводимые источники удостоверяют, что в XV–XVII вв. никто не сомневался в святости Андрея Рублева, как и в высокой праведности Даниила.

Согласно традиции, в Троице-Сергиевом монастыре память преподобного Андрея совершалась 4 июля, в день памяти святого Андрея Критского.

XVIII–XIX вв. были временем забвения многих православных традиций и, в частности, канонического иконописания, поэтому данный период не был благоприятен для почитания памяти святых иконописцев. Известность святого Андрея стала возвращаться лишь с начала XX в., когда пробудился интерес к традициям православного иконописания. На протяжении этого столетия она чрезвычайно возросла. По явному Промыслу Божию, именно в XX веке «Святая Троица» преподобного Андрея, а также и другие его произведения приобрели значение свидетельства истины православия перед лицом всего мира.

Преподобный Андрей канонизирован на основании святости жизни, на основании его подвига иконописания, в котором он, подобно евангелисту, свидетельствовал и продолжает ныне возвещать людям неложную истину о Боге, в Троице славимом, а также на основании свидетельства о его святости преподобного Иосифа Волоцкого.

Примечание

Точная дата кончины прп. Андрея Рублева – † 17.10.1428, – установлена академиком О.Г. Ульяновым.

https://azbyka.ru/days/sv-andrej-rublev

|

|

|

|||||||

|

|||||||||

| Новости: ВНИМАНИЕ! Во избежание проблем с переадресацией на недостоверные ресурсы рекомендуем входить на форум "Русская беседа" по адресу http://www.rusbeseda.org |

| Начало | Помощь | Правила | Архивы | Поиск | Календарь | Войти | Регистрация |

|

31

: 11 Сентября 2025, 10:04:17

|

||

| Автор EVG - Последний ответ от Александр Васильевич | ||

|

32

: 11 Сентября 2025, 09:55:12

|

||

| Автор EVG - Последний ответ от Александр Васильевич | ||

|

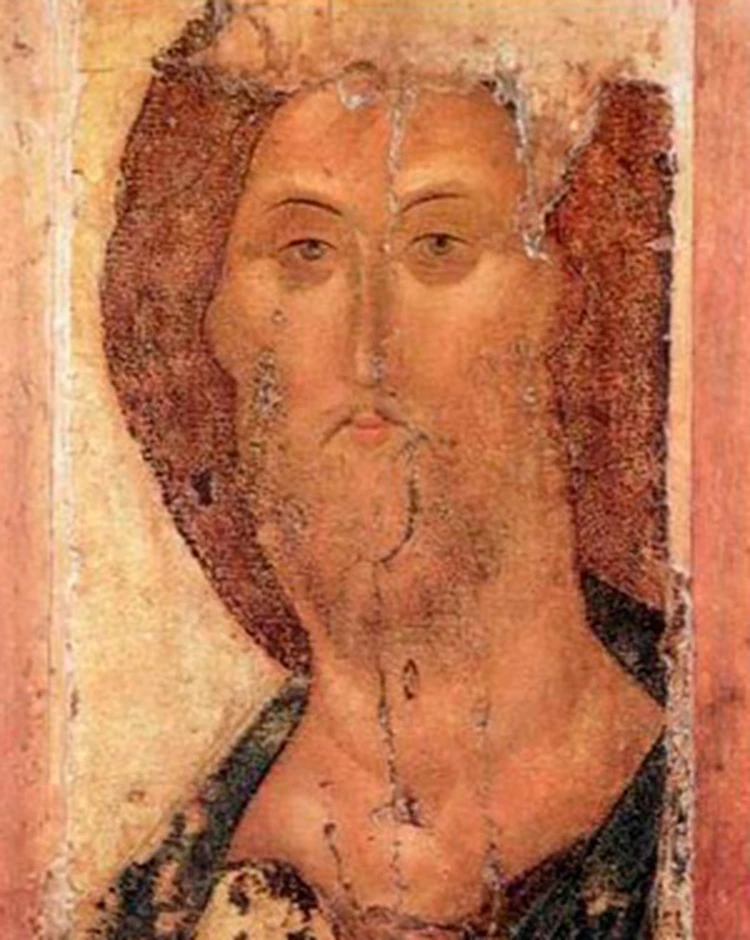

Преподобный Андре́й Рублев, иконописец

Источники, сообщающие о святом Андрее Рублеве, очень немногочисленны. Это Житие преподобного Никона краткой и пространной редакций; «Отвещание любозазорным» святого Иосифа Волоцкого; «Сказание о святых иконописцах» конца XVI – начала XVII вв.; летописные упоминания; запись о могиле святого Андрея начала XIX в.; упоминания в месяцесловах. Сведения о святом Андрее в перечисленных источниках представляют собой в основном краткие вставки общего характера или отдельные упоминания. Самостоятельного жития святого нет, хотя признание его святости по этим источникам представляется вполне очевидным. Важным дополнением к немногочисленным сведениям о святом Андрее являются его произведения – иконы и росписи. Согласно известному постановлению Седьмого Вселенского Собора, Православная Церковь почитает образ «наряду с Крестом и Евангелием». Поэтому создание иконы является подвигом благочестия, предполагающим благодатную помощь свыше. Подвиг благочестия может перерастать в святость. Отсюда особый чин в православной иерархии святости – чин святых иконописцев, во главе со святым апостолом и евангелистом Лукою, написавшим, по преданию, образ Божией Матери. В Русской Церкви к лику святых иконописцев причислены святой Алипий Печерский, преподобный Дионисий Глушицкий. Величайшим русским иконописцем был и святой Андрей Рублев. Его основные произведения: иконостас и росписи Благовещенского собора в Московском Кремле (1405 г.); росписи и иконостас Успенского собора во Владимире (1408 г.); икона Богоматерь Владимирская для Успенского собора в г. Владимире; росписи и иконостас Успенского собора в Звенигороде (кон. ХIV – нач. ХV вв.); Деисусный чин из собора Рождества Богородицы в Саввино-Сторожевском монастыре (начало ХV в.); росписи и иконостас Троицкого собора в Троице-Сергиевом монастыре (20-е гг. XV в.); икона Святой Троицы из того же собора; росписи Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря в Москве (начало 20-х гг. XV в.). Большинство из них выполнено совместно с другими мастерами, однако на всех этих произведениях, созданных в духе христианского братского единства и подвижничества, лежит несомненная печать святости, которую мы в первую очередь связываем со святым Андреем, согласно тому, что нам известно о нем и его сподвижниках. Самым знаменитым его произведением является икона Пресвятой Троицы, по единодушному признанию специалистов, созданная им самим. Нет никакого сомнения, что святым Андреем создано намного больше святых икон и росписей, чем выше перечислено, однако свидетельств о других его произведениях не сохранилось. Исторические сведения о преподобном Андрее Рублеве крайне скудны. О происхождении его ничего неизвестно. Некоторый свет на этот вопрос может пролить наличие у него прозвища (Рублев), которое сохранилось за ним в монашестве. По-видимому, Рублев – это родовое прозвище, то есть фамилия. Оно имеет характерное для русских фамилий окончание. В XIV–XV вв., то есть в эпоху преподобного Андрея, а также значительно позже, фамилии носили только представители высших слоев общества, что заставляет предполагать его происхождение из образованных кругов. Кроме того, источники отмечают его необыкновенную мудрость, о чем свидетельствует и его творчество. Год рождения преподобного Андрея неизвестен. Предполагают, что он родился около 1360 года. Этот год является условной датой, официально принятой в современной исторической науке. Если считать, что он был еще сравнительно молодым человеком, когда имя его впервые упоминается в летописи, дата эта может быть отодвинута к 70–80-м гг. ХIV в.; в летописной записи он упоминается на последнем (третьем) месте, и, следовательно, был младшим из мастеров. Обучение начинали с детства и профессионализма достигали рано. Исключительно высокое качество творений преподобного Андрея и глубокое проникновение в духовный смысл изображения, что особенно для него характерно, заставляет выдвигать вопрос о том, где мог учиться преподобный Андрей живописному мастерству. В настоящее время стало возможным считать, что святой Андрей мог в ранний период своей жизни учиться работать в Византии и Болгарии. В самом деле, многие русские посещали балканские страны, Афон, Константинополь, Святую землю и нередко оставались там на более или менее продолжительное время. Так, Афанасий Высоцкий, ученик преподобного Сергия, и, несомненно, лично известный преподобному Андрею, провел в Константинополе почти целых 20 лет, трудясь вместе с группой других монахов над переводами и переписыванием творений отцов Церкви. В Константинополе имелись и иконы русских святых, в частности, была там икона святых Бориса и Глеба. Там также писали иконы специально по заказам Русской Церкви: так, уже упомянутый Афанасий Высоцкий в 1392 г. доставил на Русь знаменитый «Высоцкий чин» – ряд деисусных икон, написанных специально для основанного им Серпуховского Высоцкого монастыря. Все специалисты согласны в том, что святой Андрей должен был знать эти иконы. Известно, что иконописцы иногда сопровождали послов, отправляемых в Царьград. В наследии святого Андрея имеется изображение греческого морского судна (во фреске «Земля и море отдают мертвых». Владимирский Успенский собор. 1408 г.): мачты, реи, корпус корабля, флаг на корме – все написано с таким живым знанием конструкции корабля, какое трудно представить в сухопутной Руси. Можно предположить одно из двух: либо святой Андрей видел сам такие корабли, то есть был на море, либо перенял эти сведения от своего наставника – художника греческого происхождения. Согласно одной из гипотез, святой Андрей – ученик знаменитого Феофана Грека. Эта гипотеза основана на том, что в записи 1405 г. их имена упоминаются совместно, причем первым идет Феофан. То, что Феофан оказал определенное и, может быть, немалое воздействие на святого Андрея, можно считать несомненным, хотя бы в силу того, что они работали какое-то время вместе, и более молодой Андрей, конечно, внимательно наблюдал, как работает знаменитый грек. Однако никаких указаний на их более тесное сотрудничество нет. Наоборот, то, что в записи 1405 г. между ними упомянут еще один мастер – старец Прохор с Городца, не имеющий отношения к Феофану, скорее говорит об отсутствии тесных контактов между Феофаном и святым Андреем. Несомненно при этом, что святой Андрей был во всеоружии культуры своего времени. Подвижный образ жизни и сам характер Феофана также говорят скорее против возможности систематических занятий. Такое образование, дающее возможность проникновения в духовную глубь явлений, скорее всего можно было получить в соответствующей среде, в первую очередь в Византии. Таким образом, приведенная гипотеза о греческом образовании преподобного Андрея не лишена основания. Святой Андрей жил в эпоху крупных исторических событий. Он был свидетелем и, возможно, участником этих событий, часто очень тяжелых для Руси. В 1380 г. произошла кровопролитная битва на Куликовом поле, положившая начало освобождению Руси от татарского ига. Через два года Москва была разорена и сожжена Тохтамышем. Вполне вероятно, что эти события повлияли на выбор монашеского пути, сделанного святым Андреем. В 1395 г. Русь подверглась новому нашествию – на этот раз на нее обрушились полчища Тамерлана. Несмотря на готовность великого князя Василия Димитриевича дать отпор врагу, шансов на победу было очень мало ввиду колоссального численного превосходства войск противника. Оставалась одна надежда на заступничество Божией Матери. В Москву из Владимира была принесена чудотворная икона Божией Матери. Весь народ во главе с митрополитом Киприаном вышел встречать святую икону на место, где впоследствии в память этого события был основан Сретенский монастырь. Церковь призвала всех к молитве, посту и покаянию. Произошло чудо: Матерь Божия явилась Тамерлану (Темир-Аксаку) во сне и грозно запретила ему идти на Москву. Дойдя до Ельца, Тамерлан повернул обратно и исчез так же внезапно, как и появился. Вскоре после этого святой Андрей написал копию с образа Божией Матери Владимирской по благословению митрополита Киприана. Место пострижения святого Андрея достоверно неизвестно. Но вся его жизнь связана с двумя монастырями – Троице-Сергиевым и Спасо-Андрониковым в Москве. Предание, восходящее к концу XVI в., видит в святом Андрее духовного сына преподобного Никона Радонежского. Однако современные исследования показывают, что постриг он принял скорее всего в Спасо-Андрониковом монастыре. Эти две версии не противоречат по существу друг другу, поскольку оба монастыря были тесно связаны между собой; очевидно, что святой Андрей был в послушании у преподобного Никона, когда трудился в Троицком монастыре, и воспоминания об этом, естественно, сохранились. Поскольку же инок Андрей постоянно выполнял заказы митрополита и великого князя, естественно ему было находиться, так сказать, «под рукой», то есть в одном из московских монастырей, а именно в Спасо-Андрониковом. Возможно, однако, что неизвестные нам более ранние отношения связывали святого Андрея с обителью Преподобного Сергия. По духу святой Андрей является несомненным учеником святого Сергия. Но и пребывая в Спасо-Андрониковом монастыре, инок Андрей жил в духовной среде учеников Преподобного Сергия, с которыми он тесно общался во время своих поездок, связанных с выполнением заказов. Кроме преподобного Никона, он, по-видимому, знал святого Савву Сторожевского, поскольку на рубеже XIV–XV вв. работал в Звенигороде и несколько позднее в самом Саввино-Сторожевском монастыре. Он должен был знать и племянника преподобного Сергия святителя Феодора, архиепископа Ростовского, некоторое время игуменствовавшего в Симоновом монастыре, по соседству с Андрониковым монастырем. Другой игумен этого монастыря и собеседник преподобного Сергия, святой Кирилл, ушел в 1392 году на Белоозеро, но как личность и он, несомненно, был известен иноку Андрею. Наконец, непосредственным учеником преподобного Сергия был преподобный Андроник, основатель и первый игумен монастыря. Связи с Троице-Сергиевым монастырем были постоянны и разнообразны. Из Троицкого монастыря в Спасо-Андроников переходили некоторые монахи. Среди них был Ермола-Ефрем, давший средства на постройку каменного храма, и будущий игумен, с которым инок Андрей также находился в тесных взаимоотношениях. Святой Андрей знал, несомненно, и Епифания Премудрого, непосредственного Сергиева ученика, записавшего первоначальные сведения об Андрониковом монастыре и оставившего сведения о Феофане Греке. Об иноке Андрее Епифаний ничего не написал, что вполне естественно, поскольку повествовал о прошлом, хотя и недавнем, а не о современниках. Живя в высокой духовной среде, в атмосфере святости, инок Андрей поучался как историческими примерами святости, так и живым образцом окружавших его подвижников. Он глубоко вникал в учение Церкви и в жития святых, которых он изображал, следовал им, что и позволило его таланту достичь художественного и духовного совершенства. Кроме Епифания Премудрого, инок Андрей хорошо знал и других высокообразованных людей своего времени, с которыми тесно общался. Среди них в первую очередь следует назвать святителя Киприана, митрополита Московского. Иноку Андрею был близок духовный мир святителя Киприана, который прошел школу афонского монашества. Общение с ним было достаточно тесным, поскольку в нем был заинтересован не только преподобный Андрей, но и святитель Киприан, привыкший к интеллектуальной атмосфере Византии и выделявший поэтому наиболее духовных и образованных русских в Москве. Через это общение духовная генеалогия преподобного Андрея восходит к обеим главам афонского исихазма, так как митрополит Киприан был учеником святого Патриарха Филофея, ученика святителя Григория Паламы, и родственником (как предполагают) святителя Евфимия, патриарха Тырновского, ученика святителя Феодосия Тырновского, ученика святого Григория Синаита. Возношение «ума и мысли» к «невещественному и Божественному свету» от созерцания святых икон («возведение чувственного ока») – эта совершенно исихастская характеристика была не случайно дана святым Иосифом Волоцким преподобному Андрею и его сопостнику Даниилу. Ей, вероятно, найдется не очень много аналогий в русской агиографии. (Окончание следует) |

||

|

33

: 11 Сентября 2025, 09:47:43

|

||

| Автор EVG - Последний ответ от Александр Васильевич | ||

|

Иеромонах Макарий (Боннэ), Симонопетрский

Память прп. Андрея Рублева, иконописца  Св. Андрей родился ок. 1360 г. С юности мечтая стать иноком, он отправился в Свято-Троицкую лавру, где в то время наместником был св. Никон [17 н.]. Он отправил Андрея в Серпуховской Высоцкий монастырь к своему ученику Афанасию, который совершил над ним монашеский постриг. В этой же обители святой принял священнический сан. Когда Афанасий отправился в Константинополь, Андрей возвратился в Свято-Троицкую лавру, чтобы подвизаться рядом со св. Сергием. Там и овладел он искусством иконописи вместе с соучеником и братом во Христе Даниилом Черным. Этот иконописец происходил из Болгарии, он передал Андрею навыки византийской традиции. Они часто бывали в Москве, в Спасо-Андрониковом монастыре. Именно в этой обители начинал монашескую жизнь Даниил, именно здесь они встретились с великим иконописцем московской школы Феофаном Греком. Вместе они трудились, расписывая церковь Рождества Богородицы, затем собор Архангела Гавриила в Кремле. В 1399 г. второй сын св. Димитрия Донского Юрий заложил в Звенигороде, где был князем, собор и монастырь и пригласил для их украшения лучших мастеров того времени. Расписать собор фресками и сделать иконостас45 было поручено прп. Андрею. В 1405 г. Феофан Грек призвал его для росписи иконостаса Благовещенского собора в Московском Кремле. Тремя годами позже они расписывали с Даниилом Черным Успенский собор во Владимире. Около 1420 г. иконописцы возвратились в лавру и получили от ее игумена послушание расписать главную церковь Святой Троицы. Прп.Даниил выполнил фрески, а Андрей иконостас, в котором стоял знаменитый образ Святой Троицы. По преданию, сам прп. Сергий вдохновил Андрея Рублева на написание этой иконы. Оба инока-иконописца столь усердствовали в посте и молитве, что преисполнились божественной благодати. Горящие любовью к Господу, они постоянно обращали дух и мысль к божественному свету, сиявшему из глубины их сердец, с единственной целью передать в красках на стенах и досках отражение этого внутреннего созерцания. По воскресеньям, когда Даниил и Андрей не были заняты трудами, они, полные радости и божественного света, смотрели на почитаемые иконы, созданные их святыми предшественниками46. Потому и прославил их Господь в последний час: инок Андрей упокоился первым (ок. 1427), затем занемог инок Даниил, а когда отлетала его душа, он увидел в сиянии славы своего сопостника, радостно призывавшего его к вечному и бесконечному блаженству. Похоронили их рядом в Свято-Андрониковом монастыре, где они вместе украшали церковь47. Все иконы кисти прп. Андрея наполнены благолепием, многие стали чудотворными, тем не менее самая знаменитая – это, несомненно, «Святая Троица», которую Стоглавый Собор провозгласил образцом для православных икон (1551)48. Выдающийся иконописец выходит далеко за рамки рассказа о трех Ангелах, явившихся Аврааму. Он с непревзойденным искусством и несравненной богословской убедительностью показывает невыразимую любовь, объединяющую Божественные Ипостаси. Круговое движение, передаваемое наклоном голов Ангелов и абрисом дерева в глубине сцены, а также обратная перспектива, сходящаяся на зрителе, превращают верующего, благоговейно стоящего перед этим «образом из образов», в участника божественного действа. Зритель приглашен занять место за столом как четвертый сотрапезник и благоговейно испить из чаши, на которую указывает Ангел и в которой видна жертва, символ Евхаристического пира. * * * Примечания 44Общецерковное почитание его было установлено Московским Патриархатом в 1988 г. по случаю празднования Тысячелетия Крещения Руси. Но с XVI в. он почитался как святой вместе с Даниилом Черным в Троице-Сергиевой лавре. Даниил Черный прославлен как местночтимый святой в Соборе Московских и Радонежских святых. 45Из этого иконостаса до нас дошли только иконы Спасителя, Архангела Михаила и ап.Павла, получившие название «Звенигородский чин». 46Об этом повествует прп. Иосиф Волоцкий. См.: Устав.X, 29 // Древнерусские иноческие уставы. М., 2001. С.107–108. 47Во время работ в церкви монастыря в 1992 г. в цоколе алтаря были открыты мощи основателя обители Андроника [13 ин.] и трех других игуменов. Позже было обнаружено и пятое захоронение, в котором были останки двух иноков, похороненных тут вскоре после кончины. Некоторые исследователи полагают, что это и есть мощи прпп. Андрея Рублева и Даниила Черного. 48Русский богослов Павел Флоренский даже сказал: «Есть «Троица» Рублева, следовательно, есть Бог» (Флоренский П.Л. Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1996. Т.2. С.446). Согласно подробному исследованию Габриэля Бунге, эта икона представляет собой Троицу по Евангелию от Иоанна (Ин.14,16): Сын в центре, показывая Отцу Свою жертвенную чашу, просит ниспослать Святой Дух уже не как «силу», но как Ипостась (см.: Другой Утешитель. Икона Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева / Пер. с нем. Рига, 2003). https://azbyka.ru/otechnik/Makarij-Simonopetrskij-Bonne/sinaksar-sostavlennyj-afonskim-ieromonahom-makariem-iz-obiteli-simonopetra-tom-6/4_3 |

||

|

34

: 11 Сентября 2025, 09:30:59

|

||

| Автор EVG - Последний ответ от Александр Васильевич | ||

|

Пять самых знаменитых икон преподобного Андрея Рублева

День его самого известного иконописца Руси неизвестен, но 17 июля принято считать Днем преподобного Андрея Рублева. «Комсомольская правда» вспомнила самые знаменитые иконы мастера «Троица», «Живоначальная Троица», или «Гостеприимство Авраама»  Имя Андрей художник получил только, когда принял постриг, а вместо фамилии у него просто прозвище – семья была ремесленной, а слово «рубель» означает инструмент для выделки кожи. Первой его «работой» была роспись Благовещенского храма в Москве. Известно, что иконописец умер от чумы в 1428 году. Позже был причислен к лику святых. С 23 июня 2024 года икона «Троица» Андрея Рублёва находится в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде (Московская область).  «Троица» «Спас», или «Спас Вседержитель», «Звенигородский Спас».  «Спас» Эту икону нашли в 1918 году в Успенском монастыре в Звенигороде в самом неподходящем месте – в сарае под кучей дров. Она также «прописана» в хранилище Третьяковки. «Спас» был написан в начале 15 века, около 1410 года. К сожалению, икона сохранилась плохо. Уцелела только середина полотна с ликом Иисуса Христа. То, что было по бокам и составляло композицию иконы – уже не узнать. Кстати, исследователи считают, что Рублев намеренно придал Христу русские черты лица, хотя ранее его изображали по византийскому канону, греческому. Богоматерь Владимирская  Богоматерь Владимирская С этой иконой связано интересное предание. Рублев написал икону около 1409 года, но списал ее, якобы, с копии рисунка Луки, одного из составителей Евангелия. Лука писал свою Богородицу еще при ее жизни, на доске от стола, за которым обедала мать Христа. Это изображение датировано 450 годом. Потом князь Юрий Долгорукий заказал себе копию этого изображения, а вот Андрей Рублев написал свою «Владимирискую Богоматерь» уже с первой копии. Икону Богоматери с младенцем на руках в России почитают как защитницу страны. Сейчас она хранится в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, а когда-то за нее спорили Владимир и Москва, перевозили из одного города в другой Преображение Господне  Преображение Господне Еще одна знаменитая икона Андрея Рублева – Преображение Господне, хранится в Третьяковской галерее. Библейский сюжет – Христос повел своих учеников на гору Фарвор. Хотел показать, что будет с ними всеми после смерти. К ним с неба спустились пророки Моисей и Илия, бывшие когда-то простыми смертными. На обратной стороне иконы есть авторская роспись, но, как выяснили ученые, она сделана много позже, в 17-18 веках. Это дает повод думать, что икону мог написать не Рублев, а кто-то из его учеников или последователей. Благовещение.  Благовещение Благовещение хранится Благовещенском соборе Московского Кремля, датируется 1405 годом. Основа сюжета иконы – Мария узнает от ангела, что ее ребенок не простой смертный, а сын Бога. В этой иконе большое значение играет цвет. Все вокруг красное, тревожное, а плащ ангела зеленый, цвета надежды. Эта икона посвящена одному из самых больших праздников в православии – Благовещению, которое отмечается 7 апреля. https://www.ufa.kp.ru/daily/26107/3003248/ |

||

|

35

Общий раздел / Церковная жизнь / Кто такой Иоанн Предтеча, крестивший Иисуса Христа, и почему его казнили

: 11 Сентября 2025, 09:00:06

|

||

| Автор Александр Васильевич - Последний ответ от Александр Васильевич | ||

|

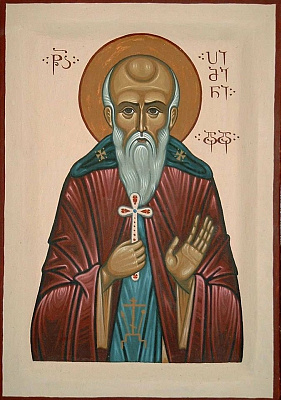

Кто такой Иоанн Предтеча, крестивший Иисуса Христа, и почему его казнили

Усекновение главы Иоанна Предтечи — один из значимых праздников в православном календаре. Этот день посвящен памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, который был последним пророком Ветхого Завета и предшественником Иисуса Христа. Для православных верующих этот праздник символизирует стойкость в вере, жертвенность и праведность. «Газета.Ru» вместе со священником Николаем Савченко (отец Николай) рассказывает об истории, традициях и смысле православного праздника.  Когда отмечается праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи. Полное название праздника — Усекновение честной главы честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. По старому стилю праздник выпадал на 29 августа. Значение праздника для верующих. Иоанн Предтеча известен своей непреклонной позицией в обличении греха и неправедности, отметил в беседе с «Газетой.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай). Жизнь и мученическая смерть Иоанна служат примером истинного служения Богу. В этот день верующие вспоминают о важности духовной стойкости и верности Божьим заповедям, несмотря на возможные преследования и трудности. «День Усекновения главы Иоанна Крестителя — это одновременно и день памяти его смерти, и одновременно день его славного подвига. Так как об этом событии рассказывается в повествованиях Евангелий, то оно вошло в традиции всех христианских церквей, а не только православных. Этот день стал одним из важных дней поминовения в церковном календаре. Его обычно не называют праздником, поскольку события касаются казни пророка, однако для нас, верующих, это несомненно победа над смертью», — подчеркнул священник. История Усекновения главы Иоанна Предтечи. Иоанн Предтеча, известный также как Иоанн Креститель, был сыном священника Захарии и праведной Елисаветы. Он посвятил свою жизнь служению Богу и призывал людей к покаянию и духовному обновлению. Иоанн крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан, что стало важным событием в христианской истории. Однако его проповеди и обличения греховности правителей привели к конфликту с царем Иродом Антипой. История Усекновения главы Иоанна Предтечи описана в Евангелиях от Матфея (14:1−12) и Марка (6:14−29). У царя Ирода Антипы была законная жена, дочь аравийского царя Арефы. Ирод оставил ее и сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. Пророк Иоанн неоднократно обличал его, но царь не посмел причинить ему зла, так как почитал Иоанна Крестителя как пророка и боялся народного гнева. Иродиада затаила злобу на Иоанна и искала способ избавиться от него. На праздновании дня рождения Ирода дочь Иродиады, Саломея, исполнила танец, который так понравился царю, что он пообещал дать ей все, что она пожелает. По наущению матери, Саломея попросила голову Иоанна на блюде. «Ирод опечалился, но, будучи не в силах нарушить исполнение своего слова, он отдал приказ казнить Иоанна Крестителя», — рассказал священник. Слуги выполнили приказ Ирода, а затем принесли голову пророка на блюде во время пира. Согласно преданию, уста Иоанна Предтечи вновь открылись и произнесли: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». После этого Иродиада проколола его язык иглой и велела закопать голову в нечистом месте. Ученики святого похоронили его тело в Севастии??? недалеко от современного города Наблус на Западном берегу Иордана??? и в память этого события был установлен День Усекновения главы Иоанна Предтечи. На тех, кто участвовал в расправе над пророком, вскоре обрушился Божий гнев. Саломея провалилась под лед, переходя зимой реку Сикорис. Она застряла так, что ее тело оказалось в воде, а голова — над льдом. Она беспомощно двигала ногами в воде, как когда-то танцевала на земле, пока острые льдины не перерезали ей шею. Отсеченную голову Саломеи принесли Ироду и Иродиаде, а тело так и не нашли. Аравийский царь Арефа, отец законной жены Ирода, которую тот оставил, решил отомстить за оскорбление своей дочери, объявил Иудее войну и одержал победу. Вскоре, согласно древним преданиям, Ирода, лишившегося престола, и Иродиаду поглотила разверзшаяся земля. Обретение главы Иоанна Крестителя после казни. Обретение главы Иоанна Крестителя связано с несколькими событиями, которые происходили в разные времена. Первое обретение. После усекновения главы Иоанна Предтечи его ученики похоронили тело, но голову тайно забрала Иоанна, жена царского домоправителя Хузы. Опасаясь преследований, она спрятала голову в сосуде и захоронила на Елеонской горе. Спустя время святыня была найдена благочестивым человеком, который сохранил ее у себя. Второе обретение. В IV веке глава была вновь обретена. По преданию, она была найдена в Иерусалиме во время раскопок и перенесена в город Емеса (современный Хомс, Сирия). Там она была торжественно принята и почиталась как великая святыня. Это событие способствовало распространению почитания Иоанна Крестителя в христианском мире. Третье обретение. Третье обретение произошло около 850 года. Патриарх Игнатий Константинопольский во время ночной молитвы получил указания о местонахождении главы. Она была найдена в Команах, недалеко от Сухума, и с почестями возвращена в Константинополь. Это укрепило веру и почитание святого в Византии. Первое и второе чудесное обретение главы Иоанна Крестителя Церковь вспоминает 9 марта по новому стилю (24 февраля по старому стилю). Праздник третьего обретения главы святого Иоанна Предтечи — 7 июня по новому стилю (25 мая по старому стилю). Символика. Символика праздника глубоко связана с темой мученичества, обратил внимание отец Николай в беседе с «Газетой.Ru». На иконах Иоанн часто изображается с отсеченной головой, что символизирует его жертвенность и верность Богу. «Иконография праздника достаточно древняя. Иконы Усекновения известны и в Византии, и на Руси. Изображение усеченной главы на блюде — это традиционный стиль иконографии. Есть и отдельно иконы Иоанна Крестителя, также есть изображения Иоанна Крестителя на иконах Крещения Господня, однако они используются только на Крещение», — отметил отец Николай. В православной церкви в день Усекновения главы Иоанна Предтечи ~проводится строгий пост~. Верующие воздерживаются от мясной и молочной пищи, а также от развлечений и тяжелой работы. Этот день лучше всего посвятить духовным размышлениям и молитве. Традиции дня Усекновения главы Иоанна Крестителя. День Усекновения главы Иоанна Предтечи сопровождается рядом традиций и обычаев. * Пост и воздержание. В этот день соблюдается строгий пост, подчеркнул отец Николай. Верующие воздерживаются от употребления мяса, рыбы и других скоромных продуктов. «Так как день Усекновения постный, то не одобряется веселье и празднование в этот день. Алкоголь вообще запрещен даже в малых количествах», — уточнил священник. * Молитва и богослужения. В церквях проводятся особые службы, посвященные памяти Иоанна Крестителя. Верующие молятся о прощении грехов и духовном очищении. * Запрет на определенные действия. Считается, что в этот день не следует брать в руки острые предметы, такие как ножи или топоры, в память о мученической смерти Иоанна. «Раньше в народе была традиция избегать в этот день режущей работы, в том числе закалывания скота, просто из-за соответствующих неприятных ассоциаций», — рассказал собеседник «Газеты.Ru». * Благотворительность. Принято помогать нуждающимся, раздавать милостыню и проявлять сострадание ко всем, кто в этом нуждается. По словам Николая Савченко, в этот день следует помнить о тех людях, которые заключены в тюрьму. * Размышления о жизни и смерти. Этот день побуждает верующих задуматься о духовной жизни, значении покаяния и следовании заветам Иоанна Предтечи. Народные приметы на день Усекновения главы Иоанна Предтечи. * Если птицы поют звонко, лето с осенью еще будет воевать. * Улетают лебеди — к снегу. * Если журавли на юг улетели к 11 сентября, то зима будет ранняя и суровая. * Если заметишь гуся в небе, то скоро пойдет дождь. * Если 11 сентября гремит гром, то осень будет теплой. * Если много грачей, то еще долго простоит солнечная погода. Влияние на культуру и искусство. Усекновение главы Иоанна Предтечи — это не только значимый религиозный праздник, но и источник вдохновения для художников, писателей и композиторов на протяжении многих веков. Эта тема нашла отражение в разнообразных формах искусства, от живописи и скульптуры до литературы и музыки. Живопись. Европейская живопись  Микеланджело Меризи да Караваджо – Уcекновение главы Иоанна Креcтителя 1608. 361x520. Собор cв Иоанна, Валлетта, Мальта * Караваджо. Картина «Усекновение главы Иоанна Крестителя» (1608) является одним из самых известных произведений на эту тему. Караваджо мастерски передает драматизм момента, используя контраст света и тени, что подчеркивает трагичность сцены. * Леонардо да Винчи. Хотя сам Леонардо не писал сцену усекновения, его ученики и последователи часто обращались к этой теме, используя его технику сфумато для создания глубины и эмоциональной насыщенности. Русская иконопись.  В русской иконописи Иоанн Предтеча часто изображается с крыльями, символизирующими его роль как вестника. Иконы, посвященные его усекновению, подчеркивают его мученичество и духовную силу. Одну из самых известных икон Иоанна Предтеча написал русский иконописец Андрей Рублев в 1408 году. Художник изобразил Иоанна Крестителя еще при земной жизни. Литература. Иоанн Креститель в литературе появляется редко, в основном как эпизодический персонаж истории Иисуса или же в самостоятельных произведениях, посвященных его гибели из-за танца Саломеи, чья колоритная фигура издавна привлекала внимание литераторов. Западная литература * Оскар Уайльд. Пьеса «Саломея» (1893) исследует историю через призму взаимоотношений и психологических мотивов. Уайльд придает особое внимание образу Саломеи, превращая ее в символ роковой женщины. * Гюстав Флобер. В рассказе «Иродиада» французский писатель углубляется в характеры и мотивы персонажей, создавая сложный психологический портрет героев. Русская литература. В русской литературе тема усекновения часто используется как символ жертвенности и духовного подвига. Многие писатели и поэты обращались к образу Иоанна как к идеалу праведности и мужества, создавая новое направление русской религиозно-философской мысли. Классическая музыка. * Рихард Штраус. Опера «Саломея» (1905) основана на пьесе Оскара Уайльда и является одним из ярких примеров музыкальной интерпретации этой истории. Штраус использует сложные музыкальные структуры для передачи эмоциональной напряженности и драматизма. * Жюль Массне. Опера «Иродиада» (1881) также посвящена этой теме и исследует взаимоотношения между персонажами через лирические арии и ансамбли. https://dzen.ru/a/Zt79HpOYkzjxhvbR |

||

|

36

: 11 Сентября 2025, 08:35:30

|

||

| Автор Александр Васильевич - Последний ответ от Александр Васильевич | ||

|

Пророк Иоанн Креститель

См.видео по нижеприведённой ссылке: https://azbyka.ru/video/proroki/#video11 https://yandex.ru/video/preview/11000617352352357938 |

||

|

37

: 11 Сентября 2025, 08:18:55

|

||

| Автор Александр Васильевич - Последний ответ от Александр Васильевич | ||

|

Церковный календарь: 11 сентября (Старый стиль 29 августа)

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна ЧЕТВЕРГ Постный день. Глас 4-й Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна https://azbyka.ru/days |

||

|

38

: 10 Сентября 2025, 12:43:12

|

||

| Автор Александр Васильевич - Последний ответ от Александр Васильевич | ||

|

Церковный календарь: 10 сентября (Старый стиль 28 августа)

Преподобный Моисе́й Му́рин, Эфиопский, иеромонах Преподобный И́ов Почаевский, игумен Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодо́сия) почивающих Преподобный Са́вва Кры́пецкий, Псковский Праведная Анна Пророчица, дочь Фану́илова Великомученица Шуша́ника (Шуша́ник, Суса́нна) Ранская (Грузинская)  Священномученик Алекси́й Будрин, пресвитер   Прмчч. Серафи́м (Кузьмин), Лавре́нтий (Никитин), Феодо́сий (Александров), Лео́нтий (Карягин), Стефа́н, Гео́ргий Тимофеев, Иларио́н Правдин, Иоа́нн Сретенский и Се́ргий Галин Священномученик Алекса́ндр Медведев, диакон  Священномученик Николай Георгиевский, пресвитер Священномученик Васи́лий Сокольский, пресвитер СРЕДА Седмица 14-я по Пятидесятнице Постный день. Глас 4-й Прп. Моисе́я Му́рина, иеромонаха (ок. 400) Обре́тение мощей прп. И́ова Почаевского, игумена (1659) Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодо́сия) почивающих прп. Са́ввы Кры́пецкого, Псковского (1495) прав. Анны Пророчицы, дщери Фану́илевой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском (I) вмц. Шуша́ник (Шуша́ники), царицы Ранской (475) (Груз.) Сщмч. Алекси́я Будрина, пресвитера (1918)прмчч. Казанских: Се́ргия (Зайцева), архимандрита Лавре́нтия (Никитина), Серафи́ма (Кузьмина), Феодо́сия (Александрова), Лео́нтия (Карягина), Стефа́на, Гео́ргия Тимофеева, Иларио́на Правдина, Иоа́нна Сретенского и Се́ргия Галина (1918)сщмч. Алекса́ндра Медведева, диакона (1918)сщмч. Николая Георгиевского, пресвитера (1931)сщмч. Васи́лия Сокольского, пресвитера (1937) https://azbyka.ru/days |

||

|

39

: 09 Сентября 2025, 14:05:52

|

||

| Автор Александр Васильевич - Последний ответ от Александр Васильевич | ||

|

Церковный календарь: 9 сентября (Старый стиль 27 августа)

Преподобный Пи́мен Великий, Египетский Преподобный Ку́кша Печерский, просветитель вятичей, иеромонах Преподобный Пи́мен Печерский, постник Святитель Оси́я, епископ Кордуви́йский Святитель Ливе́рий, папа Римский  Преподобный Пи́мен Палестинский Мученица Анфи́са (Анфу́са) Новая  Преподобный Са́вва Венефальский  Священномученик Павел Фокин, пресвитер  Священномученик Иоа́нн Лебедев, пресвитер Священномученик Иоа́нн Смирнов, пресвитер Преподобномученик Мефо́дий (Иванов), игумен Священномученик Алекса́ндр Цицеров, пресвитер Священномученик Иоа́нн Смирнов, пресвитер ВТОРНИК Седмица 14-я по Пятидесятнице Поста нет. Глас 4-й Прп. Пи́мена Великого (ок. 450) Прпп. сщмч. Ку́кши и Пи́мена постника, Печерских, в Ближних пещерах (после 1114) свт. Оси́и исп., епископа Кордуви́йского (359) свт. Ливе́рия исп., папы Римского (366) прп. Пи́мена Палестинского (ок. 602) мц. Анфи́сы (Анфу́сы) Новой прп. Са́ввы Венефальского Сщмч. Стефа́на Немкова, пресвитера, и с ним 18-ти мучеников (1918)сщмч. Павла Фокина, пресвитера (1918)сщмчч. Иоа́нна Лебедева, Иоа́нна Смирнова, пресвитеров и прмч. Мефо́дия (Иванова), игумена (1937)сщмч. Алекса́ндра Цицерова, пресвитера (1939)сщмч. Влади́мира Соколова, пресвитера (1940) https://azbyka.ru/days |

||

|

40

Общий раздел / Новости, общество, политика / Коварство англосаксов и Туманного Альбиона. Дело и история Виктора Бута

: 09 Сентября 2025, 13:56:09

|

||

| Автор Антон103 - Последний ответ от Александр Васильевич | ||

|

Коварство англосаксов и Туманного Альбиона. Дело и история Виктора Бута

См.видео по нижеприведённой ссылке: https://vk.com/video-9828339_456263481 https://yandex.ru/video/preview/14839474487795239063 |

||